1

很多東西,都是時代的印記。

瞧不起農民、看不上窮人、吹捧精英群體勢力,這就是曾經那個時代的政治正確,至少是“無關緊要”吧,絕不會受到輿論指摘——因為輿論壓根就被他們攥在手里。

但是現在不行了。

這幾年群眾聲音崛起(互聯網功不可沒),發聲渠道無限下沉,取代了傳統媒體在過往擁有的壟斷話語權,也直接摧毀了那些同傳統媒體利益綁定的“主流”歌手(及其背后資本和京圈滿清余孽)的壟斷話語權,所以才會使得自己的評論區全部被憤怒的網友占領,全民替刀郎聲辯。

這在傳統媒體時代不可想象,高高在上的大媒體們會被“主流”們收買,一口一個“那姐”的諂媚。

但是群眾不會,群眾只認理,認死理。

這是問題的關鍵,給了刀郎以底氣。

在傳統媒體時代,刀郎多半也是不敢的,只得以半隱退的狀態閑云野鶴。

這就是“大民主”的魅力。

還記得兩年前楊坤diss東北喊麥神曲《驚雷》嗎?

讓我想起了電影《無名之輩》里的憨賊,那個被電視里西裝革履、高高凌上的電臺主持人無情地用鬼畜視頻戲弄的憨賊。

老子犯法你就抓老子啊,為啥子要惡搞老子……

你可以說《驚雷》不是音樂,你也可以說它俗到了地底,但你說他們“腦子有問題”,這樣子著實不好看。

都知道塔尖的人讀不懂底層的悲傷,但鮮有人知道,他們同樣讀不懂、甚至還會曲解和污化底層的快樂。

“頂層”與“底層”,是如何形成的呢?

「重工業燒烤,輕工業喊麥」,新興的喊麥文化是伴隨著東北輝煌時代的舊去而淬成的。

它是時代的產物,與人無關,與音樂審美亦是無關。

從《鋼的琴》到《野狼disco》,再到《驚雷》,東北一直在咆哮,也一直在掙扎。

數年前拍攝《鋼的琴》時,某位投資商就望著高聳入云的大黑煙囪,吸著鼻子說道:

拍工人階級,能賺錢嗎?

是啊,想要賺錢,得去拍小布爾喬亞,那樣才能迎合并滿足這個996時代下,早已被原子化的都市韭菜們躲在繁華城市的出租屋里、捧著手機幻想平步青云的浮華夢想。

那些喊麥歌曲里的歌詞事實上莫不如此:帝王、青天、大將、風雪呼嘯、斬落馬下……那是一個沸騰在意淫世界里的江湖,90年代失去了國家的庇護,被拋棄的東北人需要一個新的寄托。

除了音樂圈,作家雙雪濤、班宇、鄭執紛紛上位:電影業,《白日焰火》《無證之罪》開路后,《刺殺小說家》《日光之下》《東北虎》等也拍馬跟上。

你嘲笑老舅董寶石“土嗨”?可他就是能把陳偉霆拽到《野狼disco》的MV里唱粵語,驚呆一幫瞧不上他的優雅貴客。

就像沒有大結局的東北神劇《鄉村愛情》第十一季,竟然能讓狄龍出演1/3的戲份……更不用提將港風引入東北話的鼻祖沈騰,“我的老噶,奏住在那個屯……”

每當你裝模作樣、捏著鼻子審視這塊黑土地時,他總能用勃勃生機去解構你的解構。

在東北的“潮”面前,你會發現故作優雅、趨附時尚的楊坤們,恐怕才是反智的那一個。

導演張猛回憶:

1999年,我在鐵嶺評劇團看到一架木質鋼琴,是當時他們團里的人做的,那時候我開始想這架鋼琴的故事。

鐵嶺有一個鋼材市場,里面有一大堆90年代末下崗失業的工人,他們失業后買了和自己以前工作時一樣的機床,變成了一個個小作坊。但現實中這些工人們又都集結在一起,你想做個什么東西都是在這個市場里完成——國有化的概念、集體主義的信仰,刻在他們那一代為國家貢獻了青春的東北老工人的心中。

一個人在突然失業后面對社會時最陣痛的時期,是我一直想拍的,我不想人們把那個時代遺忘掉。

電影《鋼的琴》應運而生。

燈紅酒綠的今天,當我們跟在掌握話語權的權貴階層、特權階級的屁股后面,去頤指氣使、去地域歧視、去嘲弄貧窮……我們,真的有理嗎?

推薦閱讀:被遺忘的東北

今天,他們用他們的方式來展示快樂,又真的需要被如此嚴厲地批判嗎?

就拿這幾百塊錢,你還想玩個明星吶?

《心花怒放》里馬蘇操著東北話的臺詞,說給誰聽呢?

推薦閱讀:東北往事

2

楊坤還曾凌語,把自己比作咖啡,把喊麥比作大蒜。

看似是降格折中、化解輿論爭議,實質還是緊咬著“雅俗定義權”死死不放。

不停的討論“驚雷是不是音樂”、“驚雷質量高低”,完全是在偷換討論概念和討論對象。

“聽驚雷的腦子沒問題吧?”這和2018年王思聰高傲地謾罵花千芳“9102年了還有傻x沒出過國”,有什么區別?

你可以不認同,可以從專業角度去剖析和批判,甚至如果你真的有一種育人之好(恰巧楊坤擔任過好聲音的導師),你還可以去引導、去教化、去指點——但是你不,你卻選擇了另一種表達方式:戲謔地將其踩在腳下。

這是一種拋棄。

咖啡和大蒜當然無高低,但是誰是咖啡、誰是大蒜?

誰來定義,這是社會話語權的問題。

中國社會約莫自80年代后,話語權逐漸從工人階級剝離,至于流向了何方,眾生應有體會。

直到十余年前,郭德綱與周立波就“咖啡大蒜”徹底開戰,算是一次將潛性的文化分層搬上了臺面。

以“地氣”搏精英以及精英麾下的新興媚外群體,老郭贏得滿堂喝彩。

現在的郭德綱我不做評價,但那時的郭德綱,上打體制內蛀蟲(各大“藝協”的“相聲家”)、下鏟崇洋西化之風,風骨駭然,是值得敬佩的。

當年的咖啡大蒜論并不是平地而起的無影驚雷,是社會整體發生異化之后,于文化界催生的蠻象。

幾乎同一時期,南方系大肆鼓吹“憲政”,它的膽氣源于廟堂之上“政治體制改革”的呼聲甚囂。

有印象的人應有記憶,那個階段可言之一場思想地震,遙想《別不了的司徒雷登》在《南方周末》驕橫刊文、杭州方面公然將其不死幽魂請回西子湖畔,算是自由派知識群體對毛主席那一代領導人“君子報仇,六十年不晚”的一次呼嘯。

那是蘇聯解體的二十周年時期,像極了80年代末、90年代初翻覆驚心的世界局勢,十年前的世界同樣徘徊在阿拉伯之春的跌宕幻境里。

中國亦無法幸免,直到數十家南方系媒體圍攻北大教授孔慶東、達到反動的最高潮……波瀾歷史的一幕幕,歷歷在目。

去年夏天,熱播扶貧劇《大山的女兒》引發如潮好評,其中有這樣一段格外激起熱議:

“窮山惡水出刁民”這種話術,在我看來是特定歷史背景下、由市場經濟環境催生出的「階級PUA」。

深究過往,南方系媒體及其分支媒體集團是十幾年來此等輿論氛圍的打造主力軍。

去年的唐山打人事件,輿論爆發沒幾個小時,“被打者是坐臺小姐”、“正經姑娘誰大晚上出來吃燒烤呀”的惡謠論調(本質是為強行維穩而洗白黑暴勢力)馬上就在互聯網上奔涌………

黑化低位次受害者,其目的不過是為了給予高位次勢力以「去罪化」的心理慰藉。

最近四十年,先富起來的人教會了我們油頭傲氣地說著太多意氣風發的話:

“窮生奸計,富長良心”

“窮山惡水出刁民”

“窮是因為窮人思維”

“窮是因為不勤勞”

“經濟實力決定修養氣質”

“你自己窮不要賴社會”

……………………

薩森在其著作《大驅離》中曾這樣描述:

真正底層的人,甚至于都沒人愿意去剝削你、壓迫你,只是被動地把你驅離出主流社會。

鮑曼對此也曾過論述:

沒人想要窮人,沒人需要窮人,窮人被人拋棄。哪里是窮人的歸宿呢?最簡單的答案是:消失。

首先,把窮人從大街和其他公共場所遷走,這些場所是消費社會的成員使用的;更好的情況是,剝奪他們所有的社會責任;如果沒有驅逐的理由,就把窮人監禁在偏遠的監獄或集中營里,最好的地方是亞利桑那州的沙漠,在高科技、全自動的監獄里。

還要把窮人從社會群體和道德責任中驅逐出去。這可以用剝奪者和墮落者的語言改寫故事來完成。

把窮人描繪成松弛懈怠、有罪、缺少道德的標準。媒體樂意與警察合作,向喜歡看轟動新聞的公眾呈現駭人聽聞的圖片,充滿了犯罪、毒品和性混亂、在破舊接到的尹安中找到庇護的不法分子。

向公眾們明確:貧窮問題就是犯罪問題,然后用對待罪犯的方式處理這個問題。

郭德綱的段子諷得就很到位:

于老爺子善良,高呼:“快,快把方圓二十里內的窮人都給我趕走!我這人心善,見不得窮人……”

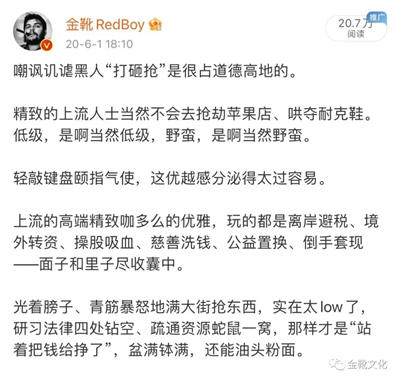

分享一段我前年美國爆發黑命貴運動及衍生的“零元購”運動時的評論:

在美國各州的司法案例和判決書中,「底層社會」這個詞語的出現,往往伴隨著很長的相關列舉:少年犯、輟學者、癮君子、單身母親、搶劫犯、縱火犯、未婚媽媽、皮條客、乞丐、暴力犯罪。

這些可怕的暗黑定性詞語,讓那些所有高高在上的“體面人”,自然而然地放下心中的道德包袱。

于是,那些社會邊緣群體甚至無法獲取正常的同情,更不要提獲得幫助亦或是采取反抗了。

在資本主義社會中,窮,就是原罪,你甚至連解釋的機會和權力都沒有。

穩居高臺的既得利益者不但掌握著財富,還掌握著話語權、解釋權、定義權。

他們除了要對窮人進行污名化、歧視化運動,還要對富人進行道德化、造神化運動。

3

在過去市場經濟、極端市場化思維大行其道的歲月里,拯救貧困地區的唯一出路就是用萬能的“市場”來解決問題,即:讓貧困勞動力“匹配、接壤”東部沿海的發達經濟。

打工潮,就被主流輿論捧為改變命運的正確洪流。

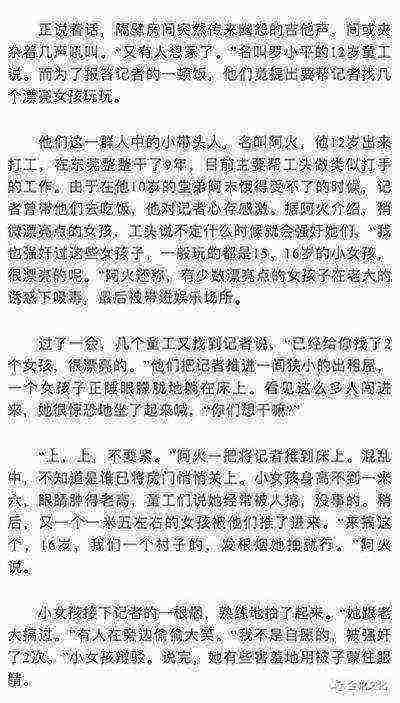

然而,根據少部分良心記者和媒體過去深入東莞、廣州等地的調查,四川涼山打工人在東部的遭遇往往讓人無語凝噎:

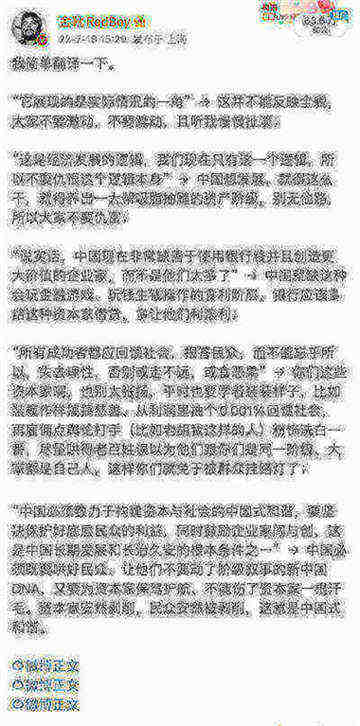

在這種情況下,資本控制下輿論領域其解釋手法依舊堂而皇之:

涼山彝族農民根深蒂固的民族性是貧窮的根源,他們思想閉塞、不思進取、不重視教育,所以在大城市不適應,同時國家的幫扶徒增了他們的依賴性……

這就是很多年來南方系給四川涼山人、東北人、西北人等窮苦地區務工人員的定論。

晚近三十余年,南方系輿論勢力的崛起史,幾乎就是一段地域歧視史:東北三省、山東省、河南省則成了當仁不讓的被黑主角。

最起初的訴求,不過是為了強行合理化1998年國企改制與工人下崗。

想要打碎和驅逐一個階級,必須首先污名化這個階級。

于是,“人浮于事”、“大鍋飯”、“虧損”、“懶漢”等一個個帽子,率先由東北地區和華北地區的工人們戴起,一戴就是二十年。

被剝奪了階級高位和話語權,還要被強制定義為“落后”,這是殺人+誅心的組合拳。

至后續進入新千年,入世之后南方系更加大張旗鼓地為市場經濟和資本奪權唱贊歌,“地域歧視”也就更加成為一枚法寶,被歧視地區也就擴大到了所有經濟落后區域。

只有制造精英群體與勞工群眾的“差異”,才能教化和啟蒙后者向前者跪下服從——而前者,往往是深度西化、依附于西方話語權的買辦喉舌。

將被拋棄的底層民眾(特別是農村地帶)的一切表現出“落后于發達地區”的言行新聞,全數歸于“窮山惡水之劣根性”。

這種嘴臉手法,南方系及與之蛇鼠一窩的某些文人叫獸真的是讓人歷歷在目。

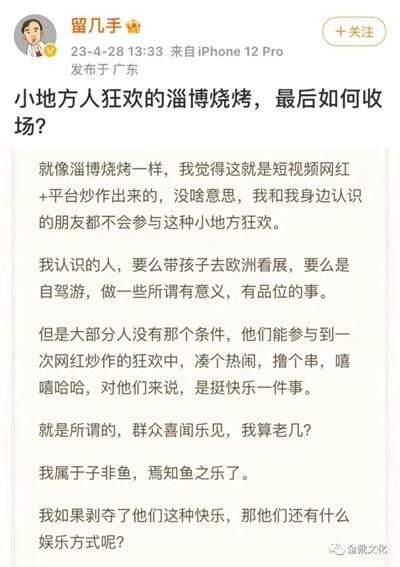

以至于到2023年爆火的淄博燒烤,這幫人依舊孜孜不倦地用力抹黑著群眾的狂歡......

有印象的同志應當記得,2020年抗疫初期時,我國農村地區卓有成效的諸多封村措施、許多接地氣的號召居家隔離的口號標語,同樣不被南方系放過、被揪出嘲弄“落后、老土、low”——特別之特別,是用以與日本捐物的“山川異域,風月同天”作為對比。

話說他小日本要真知道“風月同天”是什么意思,把核廢料收一收?

舔日媚洋的姿態,背后是藏不住的仇農辱農的立場,以及「階級PUA」陰謀。

4

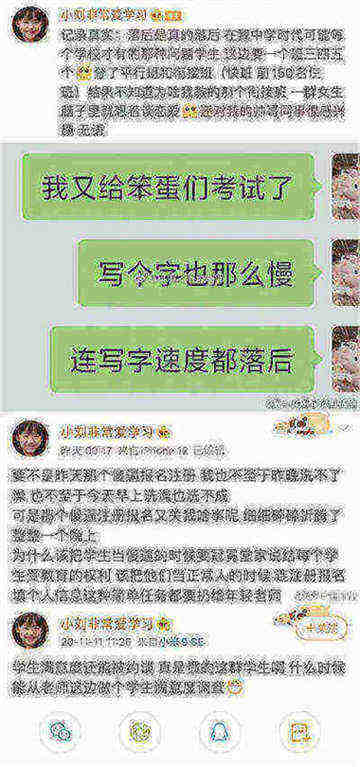

2021年時還有個事兒,大連理工大學的一個女學生去云南龍陵支教,結果受不了當地的落后、學生等當地人的所謂“素質低”、教育環境惡劣,旋即在微博上惡語吐槽甚至破口謾罵、侮辱譏諷:

這讓我想起了同樣被抹黑潑污的知青下鄉運動。

半個多世紀前,持續十余年的上山下鄉運動曾深刻地改造了一大批中國的知識分子,使之在蛻變為「勞動知識分子」的同時,也成長為一批脊梁堅硬的「知青一代」。

知青一代,也曾于80年代抵御自由化風潮的抗爭中表現出了風骨和戰斗力。

因而蘇聯與東歐亡故,但中國未倒。

“合乎歷史進程”的是,上山下鄉也不可避免地在新世紀遭到南方系的大規模抹黑,直至2012年后隨著精準扶貧運動的開展和整治輿論的實施才些許消沉。

抹黑知青下鄉,與去年這位支教生大罵龍陵縣的落后別無二致,都是出于“維持”自己作為精致的知識分子所必要的優雅高位,而必須進行的階級俯瞰和階級打壓。

沒有打壓、乃至怒目圓睜的破口大罵,怎么能體現自己的階層優越呢?

1966年3月,毛主席曾在中央政治局擴大會議上指出:

學術界、教育界的問題,過去我們是蒙在鼓里的,許多事情我們不知道。事實上是資產階級、小資產階級掌握的。

這話放到今天,一點也不過時。

一年后,毛主席在和一個外國代表團談話中說:

本來想在知識分子中培養一些接班人,現在看來很不理想。

再一年后,他在接見北京“五大學生領袖”時又嚴肅地指出:

學生最嚴重的缺點,就是脫離農民,脫離工人、脫離軍隊。脫離工農兵就是脫離生產者。

對于知識分子階層的精英化、由于他們因知識壟斷而形成腐化的周期率性的痛點,毛主席一直深為擔憂。

1957年7月,他甚至在公開場合這樣言辭批評過:

智慧都是從群眾那里來的。我歷來講,知識分子是最無知識的。這是講得透底。

知識分子把尾巴一翹,比孫行者的尾巴還長。孫行者七十二變,最后把尾巴變成個旗桿,那么長。知識分子翹起尾巴來可不得了呀!老子就是不算天下第一,也算天下第二。工人、農民算什么呀?你們就是阿斗,又不認得幾個字…

但是,大局問題不是知識分子決定的,最后是勞動者決定的,而且是勞動者中最先進的部分,就是無產階級決定的。

所以,他會勸誡干部:

我勸同志們多讀一點書,免得受知識分子的騙。

所以,他會給出這樣的定義:

如果路線錯誤,知識越多越反動。

所以,早在1942年5月的延安,他就發出過這樣的感嘆:

拿未曾改造的知識分子和工人農民比較,就覺得知識分子不干凈了,最干凈的還是工人農民。盡管他們手是黑的,腳上有牛屎,還是比資產階級和小資產階級知識分子都干凈。

毛主席早早地告誡過建立新中國只是萬里長征走完的第一步,繼續革命的的道路還更長、更艱巨——可是似乎這樣的黨內勸誡愈發無人回應、愈發被淹沒。

城市與農村的距離、官僚/知識分子與農民/工人的距離,自50年代后期就有了一絲擴大的端倪,這令主席察覺到繼續革命、以及重新扶起農民階級高位的必要性。

恩格斯曾在1842年11月說過:

只有工人、賤民、窮人,才是真正值得尊敬的人。盡管他們粗野、道德敗壞。,將來拯救英國的卻正是他們,他們是可塑性的材料。他們沒有受過教育,但他們也沒有偏見,他們還有力量從事偉大的民族事業,他們很有前途。

從中國國情與黨的性質出發,如王國藩、陳永貴、呂玉蘭、吳仁寶、王宏斌這樣的農民積極分子,從來就不該被邊緣化。

他們不僅代表著一個群體的地位,也代表著真正先進的生產力和生產力背后生產關系的階級性。

半個多世紀前毛主席為什么要發動知識青年上山下鄉運動,半個多世紀后習主席又為什么要啟動扶貧脫貧攻堅運動?

答案或許就藏在60年代中期毛主席就國內大城市醫院高級干部保健脫離實際、脫離群眾、助長生活特殊化現象的批評里:

北京醫院醫生多,病人少,是個老爺醫院,應當開放。

把醫療衛生工作的重點放到農村去,為廣大農民服務,解決長期以來農村一無醫二無藥的困境,保證人民群眾的健康。

留在城市里,坐在醫院中,戴起大口罩,隔斷了與基層群眾的聯系,冷落了人民群眾的感情!

半個多世紀后,熟悉的話語再度升騰:

腳下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。

從2013到2021,八年來,他先后7次主持召開中央扶貧工作座談會,50多次親自調研扶貧工作,走遍14個集中連片特困地區。

什么是共產黨人?

不在鐵雨鋼泥里滾三滾,不知何為“為人民服務”。

如若三十來歲就裝模作樣地在舒適的辦公室里學著“批條子”、“蓋章子”——這培養不出人民公仆。

正如2021年2月25日脫貧攻堅表彰大會上的講話:

黨群干群關系明顯改善,黨在農村的執政基礎更加牢固。各級黨組織和廣大共產黨員堅決響應黨中央號召,以熱血赴使命、以行動踐諾言,在脫貧攻堅這個沒有硝煙的戰場上嘔心瀝血、建功立業。

在脫貧攻堅斗爭中,1800多名同志將生命定格在了脫貧攻堅征程上,生動詮釋了共產黨人的初心使命。

……………………………

“窮山惡水出刁民”,當我們跟在那些鯨吞者和食利者的背后、不知不覺充當了他們的輿論打手時,可曾想過:所謂“窮山惡水”是如何形成的?那些年我們口中的所謂“刁民”,他們又是如何被環境塑就的?

1951年,毛主席在回憶起自己年輕時在圖書館的日子時曾直言:

是制度不好,政治不好,是因為世界上存在人剝削人、人壓迫人的制度,所以使世界大多數的人都陷入痛苦的深潭。

根據北京大學中國社會科學調查中心發布的《中國民生發展報告2014》,改開不到二十年的1995年,我國財產基尼系數為就已經達到0.45;據中國國家統計局公布的數據則顯示,2012年我國基尼系數為0.474,2013年為0.473,2014年為0.469,2015年為0.462,2016年為0.465。

頂端1%的家庭占有全國三分之一以上的財產,底端25%的家庭擁有的財產總量僅在1%左右——這是《中國民生發展報告2014》給出的結論。

還是通過國家統計局的數字,1949-1978年之前的中國基尼系數均值約為0.16。

當龐大的「窮人」階層仍然在被污名化的當下,有誰愿意去注目一番被無視的「窮山惡水」呢?

跋

最后說一個小故事。

在電影《井岡山》里有這樣一組鏡頭:一個叫花子見紅軍征兵,也想去報名參軍,但負責招兵的舊軍隊將士見他蓬頭垢面、衣不蔽體,就拒絕了他。

這位乞討者登時憤怒放言:

你們不要我當兵,老子晚上來一把火把你們營房給燒了!

這激怒了招兵的人,命令把他看押起來。

正在此時,毛主席發現了這個情況,過去了解清楚后,決定收了他當兵。

瞬間成為一名“新兵”,這位叫花子開心得跳起來。

注冊時,毛主席問他叫什么名字,他說自己沒名字,人們都叫他“爛皮籮”。

于是,毛主席就根據這個“爛皮籮”綽號,給他取了個名字叫:藍頂天。意即:從此挺直腰桿,做頂天立地的男子漢。

從此,這位“藍頂天”緊跟紅軍干革命,后在一次戰斗中為了掩護毛主席而英勇犧牲,成為一名革命烈士。

這天下,這江山,正是無數個“泥腿子”、無數個“叫花子”、無數個“藍頂天”用生命和信仰打下來的。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號