上個月毛主席誕辰127周年之際,一篇題為《文人為什么痛恨毛主席?》的舊文在網絡上重新流傳開來。

當時正值電視劇《大秦賦》上映,引發文人墨客們對毛主席又一輪“指桑罵槐”的詆毀,“痛恨”一文的再度流傳也算是歪打正著的回應。

“文人為什么痛恨毛主席?”這個問題雖然犀利,反映了一種普遍存在的狀況,但也有“一竿子打翻一船人”、以偏概全的嫌疑。

毛主席說,“在階級社會中,每一個人都在一定的階級地位中生活,各種思想無不打上階級的烙印。”

作為不同階級思想和文化傳播使者的文人就更不例外了。“痛恨毛主席”的文人多,只能說明文人大多不是真正站在勞動人民的立場。

筆者在以前的文章里曾經談過,自由派文人喜歡炒作“魯迅活著會怎樣”的命題,借魯迅先生來攻擊毛主席,這其實是因為他們沒有真正了解魯迅先生——一個跟毛主席一樣真正徹底站在勞動人民立場的人。

筆者的一位朋友曾在文章中這樣概括魯迅先生的事跡:

作為中國現代文學革命的主將,作為一名堅忍、無畏的文壇猛士,魯迅先生以手中的如椽巨筆為中華文化開拓出一片全新的天地,并因之而升華為民族之魂。

無論是學洋務,還是學醫,抑或是從事文學創作,魯迅先生都始終心憂黎庶,始終心系故國,始終心懷天下。他曾屢次遭逢人生的困厄,曾深味人間的寂寞、凄涼,也曾在革命征途之中困惑、彷徨過。可是,他卻從來沒有消沉過。

自棄醫從文以后,魯迅先生便筆耕不綴,逝世前兩天還在撰文,留下了近七百萬字的作品和譯著。如同眉間尺、宴之敖者一樣,魯迅先生是一個埋頭苦干、拼命硬干的人。

無原則,軟骨頭,隨波逐流,缺乏應有的氣節——這是古今文人的通病。魯迅先生從不在大是大非面前隱瞞自己的觀點,他是一位真正的“敢于直面慘淡的人生,敢于正視淋漓的鮮血”的“猛士”。

面對那些草菅人命的屠夫,面對那些為虎作倀的走狗,面對那些愚昧無良的庸人,魯迅先生總是能夠挺身而出,毅然決然地向他們投出明鏡,投出標槍,投出匕首。十分幽默的魯迅先生卻自嘲說,“我其實不能幽默,動輒開罪于人。”

正如毛主席的評價,“魯迅的骨頭是最硬的,他沒有絲毫的奴顏和媚骨。”

但是,關于魯迅先生,最最根本的一條,自杜甫以來,有幾個文人如魯迅先生一般心念蒼生、體恤萬民呢?

曾毫不留情地批判過國人劣根性的魯迅先生,在一些人的心目中,他是冷酷、尖酸、刻薄、陰毒的代名詞。然而,我們從魯迅先生的字里行間、從他生活的點點滴滴,怎能讀不出他對勞動人民、對青年、對親友真摯而熱烈的感情呢?正所謂愛之深,責之切。

在《狂人日記》中,魯迅先生憤怒地抨擊吃人的禮教——那些被吃掉的,首先就是被侮辱與被損害的底層民眾。千百年來,無涯過客們對此熟視無睹,他們根本就不把這些卑微的人當人看。

在《一件小事》中,魯迅先生在無情地解剖了“我”因自私自利而顯得渺小的靈魂之時,還不忘歌頌人力車夫光明磊落、勇于擔當、關心他人的高大形象。

在《故鄉》中,魯迅多方面為我們刻畫了中年閏土的形象:臉色灰黃,皺紋堆壘;著一件極薄的棉衣,渾身瑟索著;說話吞吞吐吐,遲鈍而麻木;對“我”恭恭敬敬,直稱呼“我”為老爺;寄希望于神靈,悲哀而又痛苦地承受著生活的重擔——這分明是對舊中國農民悲慘境遇的深切同情和高度關注。

在《論雷峰塔的倒掉》中,魯迅先生對白娘子的際遇則深表同情,并為古塔倒掉、白娘子翻身解放而感到歡欣鼓舞;在《藥》中,魯迅先生一面表達對秋瑾這樣的女革命者的敬意,一面表達對舊革命脫離群眾、沒有發動起群眾的惋惜;在《祝福》中,魯迅先生刻畫出了祥林嫂這樣一個善良、質樸、勤勞卻又終生與“厄運”相伴的農村婦女形象,表達了對舊秩序的憤怒與痛恨……魯迅先生就是這樣時刻地關注著廣大最底層婦女的命運。

荊有麟在《魯迅回憶斷片》記述了一個情節:“北大旁聽生馮省三,有一天跑到魯迅先生家里,向魯迅先生床鋪上一坐,將兩腳蹺起說:‘喂,你門口有修鞋的,把我這雙破鞋,拿去修修。’魯迅先生毫不遲疑的,將馮省三的破鞋,拿去修好后,他還為他取回來,套到他的腳上。可是,馮省三連謝都沒有說一句,悻悻地走掉了。魯迅先生在每提到這件事時,總是說:‘山東人真是直爽哇!’”

“開口青年,閉口也是青年”,這樣的青年原本不值得魯迅先生這樣去幫助的,但魯迅先生從為對那些愿意追求進步青年人失去耐心、平等、真誠、友善與幫助。

某大學生曾寫有一部改編自《紅樓夢》的話劇劇本,向魯迅先生求助,魯迅先生閱后非常喜歡,立刻寫了一封信將劇本推薦給一家上海的出版社;曾有一位化名“顏黎民”的青年給魯迅寫信,向他求教,暮年的魯迅先生便在臥病之余從繁忙的工作中抽出時間先后給他回了兩封信,認真地從多方面指導了他;來自東北的女青年蕭紅早年經歷坎坷而又富于才情,當還是小人物的蕭紅把精心創作的小說《生死場》推薦給魯迅先生以后,魯迅便為之寫下熱情洋溢的序言,大力加以推薦……

1931年1月,當柔石等五位青年革命作家鋃鐺入獄之后,魯迅先生面對白色恐怖的重壓,為五名青年四處奔走、尋求救援;在獲悉五名青年喋血龍華之后,魯迅先生悲憤地寫下了這首無題詩作:

慣于長夜過春時,挈婦將雛鬢有絲。

夢里依稀慈母淚,城頭變幻大王旗。

忍看朋輩成新鬼,怒向刀叢覓小詩。

吟罷低眉無寫處,月光如水照緇衣。

30年后的1961年,毛主席在魯迅先生誕辰80周年之際,寫下了《七絕二首·紀念魯迅八十壽辰》紀念魯迅先生:

其一

博大膽識鐵石堅,刀光劍影任翔旋。

龍華喋血不眠夜,猶制小詩賦管弦。

其二

鑒湖越臺名士鄉, 憂忡為國痛斷腸。

劍南歌接秋風吟, 一例氤氳入詩囊。

這兩首詩最早公開發表在中央文獻出版社1996年9月出版的《毛澤東詩詞集》。毛主席罕見地用詩詞論及魯迅先生,展現出了一位戰士兼詩人與另一位詩人兼戰士的靈犀相通。

“五四”前后,毛主席就讀過不少魯迅先生的文學作品;紅軍長征到達延安后,毛主席聚書漸多,收羅魯著更廣。1938年《魯迅全集》出版不久,毛主席便求得一部,從此閱讀更全面,對魯迅的興趣也經久不衰。他后來對魯迅先生的種種評價,可謂厚積薄發,水到渠成。

1937年10月19日,毛主席在陜北公學紀念魯迅逝世一周年的大會發表演講,將魯迅先生譽為“中國的第一等圣人”,稱“孔夫子是封建社會的圣人,魯迅是新中國的圣人”;毛主席在1940年的《新民主主義論》中進一步指出,“魯迅是中國文化革命的主將”;《在延安文藝座談會上的講話》中,毛主席說,“中國革命有兩支軍隊,一支由朱總司令指揮,一支由魯總司令指揮”。

魯迅先生與毛主席,一個是文化革命的總司令,一個是人民革命的領袖,他們其實是“同一類”人——始終站在被剝削、被壓迫的勞動人民立場,始終站在無產階級立場,始終站在受苦受難的中華民族立場,舊中國的新生與希望在他們之間星火相傳。

也正因為他們是同一類人,“一個都不寬恕”的魯迅先生,在他生前身后都遭到詆毀謾罵,他卻依然“橫眉冷對千夫指”;繼續革命的毛主席同樣遭到敵人無盡的痛恨,他卻豪邁地說“讓那些內外反動派在我們面前發抖吧”。

魯迅先生的“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”,被毛主席當作了共產黨人的座右銘;這兩句詩也因為毛主席的推介,而被后人廣為知曉。

正因如此,“文人為什么痛恨毛主席”——這個看似以偏概全的問題也就不難得到回答。

同為“文人”的魯迅先生是一面鏡子,生動地照出了那些反毛文人們的自私與猥瑣——他們在文字里擺出一副“悲天憫人”的架勢,卻難掩骨子里對名望、金錢和個人待遇的渴望。而對于這些自私自利的小人來說,魯迅先生之“刻薄”、毛主席之“寡情”,足以令他們膽寒。

毛主席1961年寫下的兩首七絕,與前述公開發表的評價一脈相承,卻又在形式上有所區別——不是以口語演講和白話論文表達,而是以舊體詩詞敘之,“以詩會友”,更彰顯出獨特的感性魅力與私人色彩。“我與魯迅的心是相通的”——這絕非一句妄言或恭維之詞。

毛主席對于魯迅先生的詩作非常欣賞和熟悉,以至于到了信手拈來的程度。1975年秋,眼科醫生唐由之為毛主席摘除白內障。為了讓醫生放松情緒,毛主席與他閑聊起來,當問及姓名后即笑著說:你這名字是從魯迅的詩句來的吧?隨即以抑揚頓挫的湘音吟誦起來。唐由之一時反應不過來,于是請求毛主席將此詩寫下來。毛主席就在幾乎失明的情況下,隨手撕下的工作手冊散頁,用鉛筆寫下了魯迅先生的七絕《悼楊銓》:

豈有豪情似舊時,花開花落兩由之。

何期淚灑江南雨,又為斯民哭健兒。

魯迅先生的這首《悼楊銓》作于1933年6月21日,楊銓與魯迅同為上海民權保障同盟執行委員,楊銓雖為國民黨員,卻因為反對蔣介石的獨裁統治在1933年6月18日慘遭國民黨特務暗殺于上海。《悼楊銓》全詩跌宕起伏,一詠三嘆,極富感染力,但魯迅先生的這首詩和一般性的悼亡之作不同的是,整首詩除使用“健兒”一詞稱頌亡者之外,主要是寫詩人自己的心境和感情。全詩先抑后揚:前兩句“豪情”之銳減,完全是因為壓迫無比慘烈、社會極其黑暗,用魯迅先生自己的話來說就是,“血是流得太多了”《南腔北調集(守常全集)題記》;后兩句筆鋒突然一轉,豪情再度昂奮,更加煥發。

一面要迎著反動派的重重重壓,一面還要提防身邊的冷槍暗箭,魯迅先生從1927年10月移居上海到1936年10月病逝這段時間里,所處環境之險惡、恐怖之驚人不難想見。

1935年秋,好友許壽裳見魯迅先生,此時的魯迅已經臥病在床。次年,魯迅先生病逝,許壽裳作《懷舊》追思1935年見面的場景,此時的魯迅先生神色已經極為疲憊,不愿動彈,兩只小腿“瘦得像敗落的絲瓜”。

魯迅先生贈給許壽裳一首《亥年殘秋偶作》,這是魯迅先生平生所寫的最后一首詩。詩曰:

曾驚秋肅臨天下,敢遣春溫上筆端。

塵海蒼茫沉百感,金風蕭瑟走千官。

老歸大澤菰蒲盡,夢墜空云齒發寒。

竦聽荒雞偏闃寂,起看星斗正闌干。

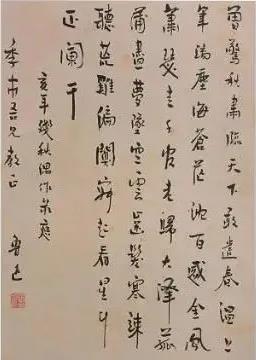

魯迅手跡

大意就是:我已驚駭這肅殺寒秋來臨大地,怎敢違心地用筆去贊美春天的溫煦呢?我置身于廣漠的人世間百感交集,在華北危急之秋大批官員竟然紛紛逃離。衰年欲隱居江湖卻無以生息,夢里欲上天卻由云空墜落渾身寒栗。傾聽雞鳴偏是寂然無聲,起身望天只見星斗已呈橫斜(天快亮樣子)。

“竦聽荒雞偏闃寂,起看星斗正闌干”,所指就是1935年秋毛主席率領的中國工農紅軍勝利到達陜北的事,魯迅先生曾去電祝賀,“中國和人類的未來,都寄托在你們身上。”

從這首“絕筆詩”我們不難讀出魯迅先生在風燭殘年面對黑暗的苦悶以及面對中華民族行將危亡的深刻焦慮,同時,魯迅先生對中國的未來又充滿了希冀,把希望寄托在了“毛澤東和他領導的工農紅軍”身上,誠如他對中國青年的希冀:

毛主席非常欣賞魯迅先生這首《亥年殘秋偶作》,還將頸聯的“老歸大澤菰蒲盡,夢墜空云齒發寒”,改作“喜攀飛翼通身暖,苦墜空云半截寒”并謄寫了下來,意境立刻大為不同。“喜攀飛翼通身暖”喻革命者大展宏圖,充滿革命干勁,精神抖擻;“苦墜空云半截寒”則喻意更加豐富,蘊含革命遭受的挫折。但整體意境更加昂揚向上,是為毛主席當時心境的體現。

1975年7月28日,在唐由之為毛主席做了白內障手術的第五天,剛剛能視物的毛主席便開始讀書,唐由之回憶說,當時“房間里只有毛主席和我兩個人,戴上眼鏡的毛主席起先靜靜地讀書,后來小聲低吟著什么,繼而突然嚎啕大哭,我看見他手捧著書本,哭得白發亂顫,哭聲悲痛又感慨。事發突然,我既緊張又害怕,不知如何是好,趕快走過去勸慰他,讓他節制,別哭壞了眼睛。過了一會兒,毛主席漸漸平靜一些,同時把書遞給我看,原來是南宋著名思想家陳亮寫的《念奴嬌·登多景樓》”。

力主抗金而遭當權者陷害兩度入獄的陳亮在這首詞中寫道,

“危樓還望,嘆此意、今古幾人曾會?鬼設神施,渾認作、天限南疆北界。一水橫陳,連崗三面,做出爭雄勢。六朝何事,只成門戶私計?因笑王謝諸人,登高懷遠,也學英雄涕。憑卻長江,管不到、河洛腥膻無際。正好長驅,不須反顧,尋取中流誓。小兒破賊,勢成寧問強對!”

“六朝何事,只成門戶私計?”懷著對黨和人民前途的深深憂慮,毛主席此時的心境直通七百年前的陳亮,更似魯迅先生臨終之際的“老歸大澤菰蒲盡,夢墜空云齒發寒”。

風燭殘年的魯迅先生還能從“毛澤東”身上看到希望——“竦聽荒雞偏闃寂,起看星斗正闌干”;而風燭殘年的毛主席又能將希望寄托在誰的身上呢?

世界是你們的,也是我們的,但是歸根結底是你們的。你們青年人朝氣蓬勃,正在興旺時期,好像早晨八九點鐘的太陽。希望寄托在你們身上。

“希望寄托在你們身上”,這代表了毛主席的一種希冀,但也僅僅是希冀;希冀能否變成現實的星火,全在于“青年人”。

一百年前的1921年1月,魯迅先生發表了小說《故鄉》,那時的中國正處于所謂的“近代民族工業發展的黃金時期”,歌舞升平之下危機四伏,空氣卻那般的沉悶,以至于魯迅先生要焦急地通過《狂人日記》、《故鄉》、《阿Q正傳》這樣的一篇篇的小說去吶喊、去喚醒民眾。

此時此刻,恰如彼時彼刻。

在《故鄉》結尾,魯迅先生寫道,“我想:希望是本無所謂有,無所謂無的。這正如地上的路;其實地上本沒有路,走的人多了,也便成了路。”

六個月后,青年毛澤東登上南湖的紅船,開始走上尋求人民解放的希望之路……

毛主席在陜北公學紀念魯迅先生逝世一周年大會之后的1937年10月23日,為陜北公學題詞:

要造就一大批人,這些人是革命的先鋒隊。這些人具有政治遠見。這些人充滿著斗爭精神和犧牲精神。這些人是胸懷坦白的,忠誠的,積極的,與正直的。這些人不謀私利,唯一的為著民族和社會的解放。這些人不怕困難,在困難面前總是堅定的,勇敢向前的。這些人不是狂妄分子,也不是風頭主義者,而是腳踏實地富于實際精神的人們。中國要有一大群這樣的先鋒分子,中國革命的任務就能夠順利的解決。

這段話是對1930年代的青年人的砥礪與鞭策,今日之青年尤其需要這樣的精神,“腳踏實地富于實際”地沿著魯迅先生和毛主席開創的道路繼續前進。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號