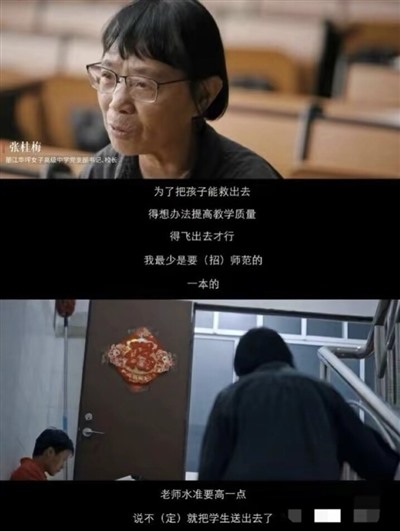

電影《我本是高山》各種胡亂改編,惹網友眾怒,票房慘淡已成定局,主角事跡是根據“七一勛章”獲得者山區老師張桂梅改編。

真人張桂梅在我看來是位有理想,有追求,有能力的女性,自愿去條件最艱苦的山區教學,跟現在一些只顧自己私立的黨員來說,是高山和低谷的區別,她是位在當下價值評判標準下絕對的好老師、好校長。

張桂梅老師踐行著這樣的價值觀,讓家庭貧困的孩子有學上,讓學生們高考拿高分,以此走出大山,獲得成功。

?

這讓我想起了1975年的一部電影《決裂》,里面一位農村大娘帶著自己一針一線縫的衣服和鞋子去看望上大學的兒子,兒子滿臉嫌棄,叫大娘帶回去。爭論中,大娘提起兒子曾答應老家鄉親們學習知識后去改變家鄉,兒子反駁道,我已經有了知識,怎么會再回到山溝溝里?

大娘哭訴:“好好的一個孩子,怎么會變成這樣啊?”

對啊。好好的一個農民的孩子,按道理講應該熱愛家鄉,貼近農民,可為什么進了城讀了幾年大學就脫離了人民群眾?

(點擊圖片觀看視頻)

列寧在《青年團的任務》中點出了本質:“舊學校總是說,它要造就知識全面的人,它教的是一般科學。我們知道,這完全是撒謊,因為過去整個社會賴以生存和維持的基礎,就是把人分成階級,分成剝削者和被壓迫者。自然,貫串著階級精神的舊學校,也就只能向資產階級的子女傳授知識。這種學校里的每一句話,都是根據資產階級的利益捏造出來的。工農的年輕一代在這樣的學校里,與其說是受教育,不如說是受資產階級的奴化。教育這些青年的目的,就是訓練對資產階級有用的奴仆,使之既能替資產階級創造利潤,又不會驚擾資產階級的安寧和悠閑。”

思想教育作為上層建筑,自然是由掌握這個國家的統治階級所決定的。學校作為最重要的傳播思想的工具,教授什么,禁止什么,自然也是從始至終貫徹統治階級的意志。清朝的國子監和官方學堂里,必然不會有推翻封建社會,支持農民起義的內容。資產階級的學校里,也是充斥著各種抽象的為國家、為民族的思想,完全看不見和遮蓋著,在現今的社會里,人是有階級性的。

按民族主義劃分,打工人和許家印處于一個利益集合,可現實卻是,恒大不優先考慮上百萬打工人將要爛尾的房子,想著的確是火速套現,離婚切割財產,卷錢跑路。

在資本主義社會的悲劇在于,一位品德高尚,想為人民服務有信仰的老師,自愿去最艱苦的農村開辦學校,讓自己的學生通過較好的考試成績沖出山區,其結果也只是教授資產階級思想,為資產階級培養奴仆,或許可以在物質層面提高幾個學生的未來生活,但根本無法改變無產階級整個群體在本國低下的社會地位和悲慘境遇。

?

張桂梅老師所教育出來的大部分畢業學生,也只能是找個或國企或私企的工作,在市場經濟的浪潮中,像商品一樣被挑挑揀揀,一天天、一月月出賣著廉價的勞動力,為資本家資本增值服務。

相關文章

- 從張桂梅校長到《我本是高山》,之二 我們需要什么樣的文藝

- 在現實的共產黨人中,確實存在著具有堅定的共產主義理想信念的人

- 不理解共產黨人的人,塑造不出真正的英雄形象

- 四評《我本是高山》:以共產主義理想信念教育青年人

- 警惕別有用心的人揮舞“極左”的大棍企圖將社會主義引入歧途

- 三評《我本是高山》: 對批評的批評—為什么把一個基于偉大共產主義信仰的故事矮化為基于愛情的故事?

- 《我本是高山》與武訓傳是意識形態教育領域激烈階級斗爭

- 對《我本是高山》的爭論應該再激烈些,求得徹底澄清思想混亂

- 再評《我本是高山》:犯了幾個致命錯誤

- 譚吉坷德|從《我本是高山》讀懂胡錫進

- 評《我本是高山》:張桂梅支教的動力之源?

- 國產電影的氣質為什么越來越“猥瑣”?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號