好歹毒的電影,上一部這樣歹毒的電影還是《滿江紅》,電影《我本是高山》,一幫小資文青既想蹭張校長流量給自己鑲金邊,又不敢直視一位共產主義戰士高尚的靈魂。

處處打著“人性化”、“接地氣”標簽,對真實事件的細節進行魔改,掩蓋現實問題,消解無數共產黨的革命先烈,用生命詮釋的高尚信仰。

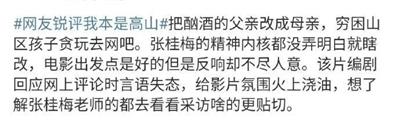

▲現實中女孩父親酗酒,電影中成了母親酗酒

首先,張桂梅老師辦學的精神支柱是崇拜江姐,但電影中卻變成了對亡夫的悼念,把偉大演繹成平庸,把崇高解構成俗套,把紅色信仰演繹成“為愛癡迷”,將一位崇高的共產主義戰士,塑造成了武訓或者特蕾莎式的、心懷慈悲之心的精英。

張老師生于1957年,在她的眼中,剛剛誕生的新中國是一個“物質上匱乏”,卻又“精神上富足”的時代。她在一篇文章里寫到,自己讀中學時的一段經歷:

“演江姐、學江姐,她的堅強,她的忠誠,她的堅定信仰,她的無畏,成了我一生的楷模。當時,我便暗下決心,要以她為榜樣,做她那樣的人。”

2021年6月29日,張桂梅老師獲頒“七一勛章”的時候,做了一個發言:“小說《紅巖》和歌劇《江姐》是我心中的經典,我最愛唱的是《紅梅贊》。”類似的話,張桂梅老師在大場合、小場合甚至私下場合,無數次地提起過。

▲張老師和江姐扮演者

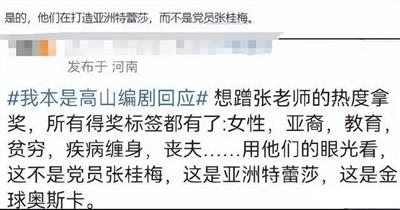

張老師的精神支柱究竟是什么?張老師自己已經講述得清清楚楚、明明白白!《我本是高山》的主創團隊,是看不懂呢,還是揣著明白裝糊涂呢?

我甚至不得不懷疑,他們宣傳的目的,不是在頌揚她,而是在貶低她,他們不是希望張桂梅老師的事跡能夠名垂青史,而是希望用他們制造的歷史灰塵來淹沒,把張桂梅老師的高尚影響力減至最低,更阻止了人們,去真正了解支撐張桂梅老師的偉大信仰,是怎樣鑄就她偉大品格的。

其次,因為貧窮和男女不平等而輟學的女童,變成了鄉村的問題少年。他們的魔改不僅嚴重矮化了張桂梅老師,而且以文藝精英的偏見與傲慢,丑化了山里的孩子和底層群眾。

張老師的感人事跡,所反襯出來的,正是時代光鮮外表下,那些隱秘角落里的不光鮮,而電影的魔改,將這樣的反襯,披上了一層“人性化”的遮羞布,時代的癥候被重新描摹成個人的問題。

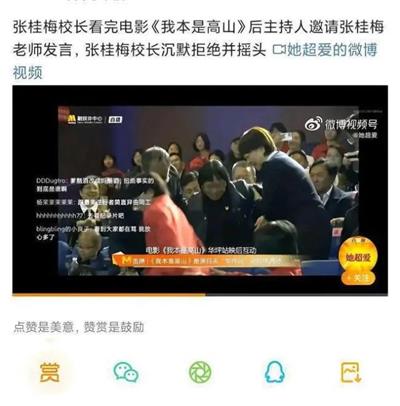

最后,根據采訪視頻,張老師拖著病體,由兩個人攙扶著,參加電影首映禮,我想對電影劇組說,你們不覺得自己太下作了一點嗎?

為了宣傳自己的電影,硬要拉著身體有諸多病痛的張老師,來為你們站臺,而你們卻拍不出張老師,真正想要對人們表達的理想信念,一塊臭肉卻強迫當事人咽下,卻還希望張老師說好嗎?所以,張老師肯定會沉默,也只能沉默,但這沉默卻震耳欲聾。

張老師還活在當代、張老師的事跡剛剛發生、正在發生,并且因為媒體的報道已經廣為人知,文藝精英們都敢這么解構;我們也就不難想象,對于已經遠去的革命年代、對于已經逝去的毛澤東時代,他們會怎么解構。看看那些傷痕文學、看看那些傷痕電影、看看大作家莫言,一切不是顯而易見的么?

相關文章

- 從張桂梅校長到《我本是高山》,之二 我們需要什么樣的文藝

- 在現實的共產黨人中,確實存在著具有堅定的共產主義理想信念的人

- 不理解共產黨人的人,塑造不出真正的英雄形象

- 四評《我本是高山》:以共產主義理想信念教育青年人

- 警惕別有用心的人揮舞“極左”的大棍企圖將社會主義引入歧途

- 三評《我本是高山》: 對批評的批評—為什么把一個基于偉大共產主義信仰的故事矮化為基于愛情的故事?

- 《我本是高山》與武訓傳是意識形態教育領域激烈階級斗爭

- 對《我本是高山》的爭論應該再激烈些,求得徹底澄清思想混亂

- 再評《我本是高山》:犯了幾個致命錯誤

- 譚吉坷德|從《我本是高山》讀懂胡錫進

- 評《我本是高山》:張桂梅支教的動力之源?

- 國產電影的氣質為什么越來越“猥瑣”?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號