潘鴻強生前的工資存折,只剩下0.46元。本報記者 江雪 文/圖

兒子上大學后,潘鴻強(右一)和兒子、前妻的合影。

核心提示

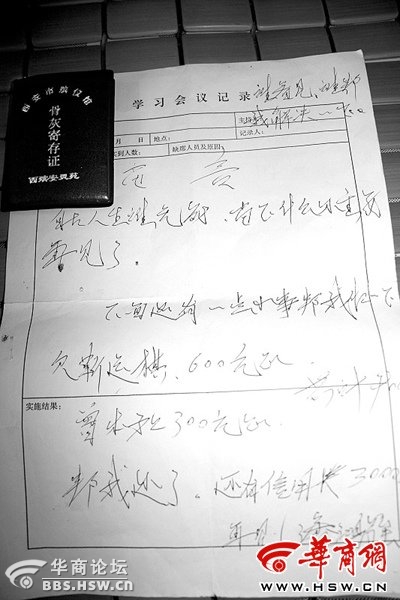

在寫給兒子的遺書上,他羅列了自己欠別人的900元債務,“誰看見誰幫我解決”。

自稱“孤獨者”的潘鴻強,生前是一名有31年工齡的國有企業工人。他的遺物之一是一張工資存折,死前存折里只剩下0.46元。

是什么“殺”死了潘鴻強?他的死是性格悲劇?還是在這個激流勇進、適者生存的社會中,中國傳統產業工人彷徨轉型的一個失敗案例?

49歲的潘鴻強一直有個心愿,好好買塊墓地,把父親的骨灰安葬了。

這個心愿他揣了14年,可最終也沒有實現。6月10日清晨,潘鴻強死了。他用一把刀結束了自己的生命。

在寫給兒子的遺書上,他放下父親的骨灰寄存證,并在遺書中羅列了自己欠別人的900元債務,“誰看見誰幫我解決”。

自稱“孤獨者”的潘鴻強,生前是一名有31年工齡的國有企業工人。他的遺物之一是一張工資存折。截至他死前的5月26日,存折里只剩下0.46元。

清晨的死亡

6月9日晚6時左右,潘鴻強像往日一樣去上班。

走出西安東郊韓北村那間巷子最深處的民房,穿過約50米的巷子,拐兩拐,就到了大路上。步行不到10分鐘,就到了位于幸福路的華山廠大門口。

正值下班,工人們涌出廠門,三三兩兩地回家。熙熙攘攘的人群中,潘鴻強低著頭,步子比往常快一些。快到大門口時,“老伙計”耿田剛的女兒喊了他一聲“伯伯”,他好像沒聽見,就過去了。

前一天下午,耿田剛在路上最后一次見到潘鴻強,他也是匆匆忙忙的,打個招呼就走了。交往20多年,耿田剛感覺潘鴻強這半年來變化很大,比以前沉悶,不太愛和人接觸。

夏天的傍晚很熱,潘鴻強穿過工廠的辦公區,到了后面的廠區。這里的一草一木,他都很熟悉。他在這里出生、長大,頂父親班成為一名工人,已經31年。大約3年前開始,他的崗位就是“值班”,也就是夜間看守廠房。

這是一座大約三四個教室那么大的老式廠房,有兩層樓高,里邊堆滿笨重的機器。他的任務是定時拿手電筒巡視車間。

廠里本來是安排兩個人值班,但為了多一天時間休息,兩人約定,隔一天上一次班,這也得到了車間的默許。所以,夜間值班其實只有一個人。

大部分時間,走在空蕩蕩的廠房,潘鴻強能看到的,除了那些沉重的機器,就是自己的影子。累了,他也會偶爾和衣在長凳上打個盹兒。

大約晚上10點,車間一位負責人還見到他。“放心,這里有我沒問題!”他說。

凌晨1點多,他接到一個朋友打來的電話。這個朋友有點口吃,他倆通話有十多分鐘,閑聊中,他沒有表現出異常。

公安機關調取的車間攝像頭顯示,出事前,他曾在車間里繞行好幾圈,行為反常。

慘烈的死亡隨即發生。幾分鐘后,他用一把機床刀揮向自己的脖子。

上午7時許,最早來上班的工人發現了倒在血泊中已死去的潘鴻強。死亡的時間被公安機關認定為清晨6時。

耿田剛是第一個接到電話趕往現場的人。“路上我還想,那么硬氣的一個人,不可能是自殺,說不定是和小偷搏斗受傷的吧。”

前妻馮萍聞訊趕到潘鴻強租的房子,開門迎面看見床上放的報紙,上面放著兩張紙,那是他寫在工廠記錄上的“留言”。第一頁寫著他欠兩個工友的賬,一個300元,一個600元,共900元,還有信用卡欠款3000元。“誰看見誰幫我解決一下”。

有一頁專門寫給兒子:“從今往后你要全力地工作,為人做事一定靠本人,善待別人,生活一定要有記(計)化(劃),別不多說,再見了,永別了。”落款“孤獨者潘鴻強”,時間是2010年6月3日,距離他死前一星期。

遺書上壓著一個黑色的小證件,那是潘鴻強父親的骨灰寄存證。

“看到這個骨灰證,我就啥都明白了!”馮萍說,潘鴻強的父親1996年車禍去世,因為當時手頭緊,沒有安葬,骨灰就一直寄存在殯儀館。這些年他最大的心愿就是給父親買個墓地。

“這現在是我的心愿了。好好買兩個墓地,把他們父子安葬了。”7月12日,眼睛紅腫的馮萍說。

四角六分錢

馮萍本已忍住眼淚,可拿起一家人的照片時,又哭了。

照片是2006年兒子考上了大學時,“一家三口”的合影。照片上,她站在兩個男人中間,兒子高大帥氣,潘鴻強也很精神。他從年輕時就那樣,兩道很濃的劍眉。40多歲了,拾掇拾掇,“還蠻帥”。

“瞧這張照片,兒子太像他爸了。”她說,那是另一張黑白照片,照片上的工人潘鴻強,留著80年代的大背頭,尖領白襯衫,濃眉大眼,很俊朗。那是他曾經的青春。

他們在1985年相識,結婚。她家境優裕,而他是窮小子,從小沒有娘,也沒有兄弟姐妹,就和當工人的老父親相依為命。或許是同情,或許是緣分,她不顧家里反對,和他好了。

結婚兩年,他們有了兒子,從小平房搬到了簡易樓房,但日子一直過得緊巴。作為工廠里最普通的工人,他的工資一直很低。這么多年過來,到2010年,他每個月拿到手的工資扣掉“三金”之后是850元。

日子緊,錢少,女人的委屈多得一籮筐。兩個人也常常說不到一塊兒去。“他是老工廠工人的樣子,你能感覺到他老是縮著,縮著。”

2004年,他倆協議離了婚。離了,可她也沒有離開家。一直到2007年5月,“最終下決心離開了那個家。”“離婚最主要是為了兒子!他工資太低了。離了我可以辦低保,可以回娘家。孩子也可以名正言順地讓姥爺姥姥管。靠他,孩子上學咋辦?”女人說到這里,哭得更傷心。

兒子是軍校委培生,一年學費9500元,基本上都是姥爺姥姥出。離了婚的馮萍辦了低保,在外邊打零工,有時兼兩份工,推銷東西,在網吧幫忙,一個月收入有兩三千元,比他強。有時,他手頭實在沒錢,她就給他一兩百元。

最后一次見面,他在電話里說:“萍,我沒錢了,借你200元。等發工資還。”她說:“你用唄!還借啥呀。”他們在附近一個酒店門口碰面。拿了錢,他匆匆走了。

6月12日是馮萍生日,他們在電話里說好要和兒子聚聚呢!可6月10日,潘鴻強死了。

死去的潘鴻強身無分文。留下的遺物除了鑰匙、手電筒,就是一部欠費47元的三星手機。馮萍充上電,交了話費,“作為永久的紀念。”

能作為紀念的,還有一張工資存折,里邊只剩下0.46元。

工齡31年的潘鴻強,每月發到手的工資是600元,由廠里發現金,然后,車間再給這個存折上補發250元。

這張2009年12月9日新換的存折顯示,從2010年1月26日起,每月25日打入的250元工資,潘鴻強都是很快取走。在下次發放之前,存折里一般都只剩四五十元。

2010年5月9日,他取出了90元,卡里剩下4.06元;5月25日發了250元,當天他取了200元,次日又取了54元,卡里剩下0.46元。

在潘鴻強死后半個月,車間往存折上打入了250元的上月工資。只是這次,他沒有再等到發工資的日子。

窘迫的日子

“他是撐不住了。”耿田剛說。

在耿田剛的記憶里,十幾年前的潘鴻強也有快樂的日子。那時,他沒離婚,周圍的人,又和他一樣——差不多地窮。除了自己的工資,還有父親的退休金,日子還過得去。

2000年,華山廠開始有數百工人下崗,到2005年,前后有幾千人下崗。潘鴻強所在的車間因工種特殊,下崗的人不多,加上他是老工人,留了下來。可在耿田剛看來,沒有下崗的潘鴻強算不上幸運。

他們是20多年的同事、朋友。2004年,同是車間工人的耿田剛和妻子相繼下崗。為了生活,耿田剛和妻子一起做生意,折騰了幾年,漸漸有了起色。如今,他們雖然不是很富裕,但“和工廠相比,已經強多了”。大約一個月前,耿田剛裝修好了新房。雖然還背著一點債,但生活不會受影響。

而潘鴻強依舊圍著機器轉著。

大約三四年前,車間開始實行計件工資,潘鴻強腰有傷,加上患糖尿病,干不動活。別人能出100多個活,他最多出60個。有幾個月才拿二三百元工資。最后,還是朋友托人說話,車間照顧他,才有了這個輕松點的“值班”崗位。所有工資加起來,每月能拿850元。

可他依舊為錢發愁。在耿田剛的印象里,這幾年,潘鴻強的日子越來越拮據。“我常接到他的電話,說沒飯吃了。有時叫他到家里來吃,有時給他點錢,有時一二百,有時二三百元。作為朋友,哪個月我不給他買兩條煙!”

潘鴻強平時抽4元錢一包的“延安”。每個月發了工資,先買米面油,再買兩條煙。可到月底,往往就“彈盡糧絕”了。

耿田剛認為這個老朋友并不是大手大腳的人。“實在是工資低,用錢的窟窿也太多了。別人有家,兩個人撐著。他一個人,也沒有兄弟姐妹。連個‘混飯’的地方也沒有。加上看病、租房、交房貸,確實困難!”他說。

潘鴻強所在的車間有互助工會。近一年多來,幾乎每個月,他都要向工會借款一二百元。

潘鴻強也想過改變,謀劃著“干點啥”。可干啥呢?他沒本錢,也沒有親戚朋友可借。何況,圍著機器轉了30多年的他,又會干啥呢?

“現在這時代啊,有智吃智,無智吃力。他啥都沒有。再說,在工廠呆那么長時間,人的腦子都木了。他也想去應聘,但以他的年齡、身體,出去也就是給人看個門。”耿田剛說。

這個失意的中年男人,最終日子越過越拮據。“據我所知,他常常是饑一頓,飽一頓。去他那里,常常是空空蕩蕩地,啥都沒有。”耿田剛說。

而他又好面子。紅白喜事,別人要掏二百,他咬咬牙,也要掏。“他愛充大頭”,工友的妻子這樣說。

而在朋友眼中,潘鴻強是個重感情、講義氣的人。“他心性強,在人跟前從不示弱。誰想在他跟前說風涼話,沒門!”耿田剛說,雖然潘鴻強對人都很和氣,脾氣也好,但并不是嘻嘻哈哈的人。這個在朋友眼中“很硬氣”的男人,平時的愛好是喝點酒。

今年春節,他們兩家人聚了一次,吃烤鴨。那次他看起來還算高興。“多年沒見他開心了!其實有啥開心的事呢,又不像人家有房有車。去年,要分房了,本來是高興的事,對他,倒成了災難。買了一屁股債。”耿田剛嘆息著。 沉重的房子

在親人和朋友的眼中,壓垮潘鴻強的“最后一根稻草”,是房子。

結婚后,潘鴻強一直住在一個叫新立村的廠區宿舍。那是個大雜院,住了大約100多戶人家,幾乎都是車間的工人。

新立村的日子是熟悉而親切的。他在那里出生長大,周圍都是老鄰居、窮朋友,常常,人們下班回來,在門口一站,就能聊半個小時。在大院里,大家都喊他“小民”,那是他的小名。

一直到出事前,新立村都是潘鴻強最愿意去的地方。雖然近兩年廠里要拆遷,老鄰居們都搬走了。可他還是不習慣,常常拐彎到院子里去看看。

2004年左右,工廠住房改革。廠里在旁邊的車間騰出一塊地方蓋福利房。這些一輩子住平房、簡易樓房的工人們,也可以住商品房了。“雖然是好事,可沒有幾家不愁的。家里都緊,要買房都差錢啊。”馮萍說。

夫婦倆交了房子的4萬元首付款。馮萍說,家里沒積蓄,全是借的,要付利息,比銀行略高一些。收房交鑰匙時,實際面積90多平米,比當初登記的大點,又補交了4000多。

2009年初,要拆遷了,廠里要收回院子租出去。潘鴻強在附近的韓北村租了一間約25平米的民房。

等新房裝修時,潘鴻強發現自己根本無能為力。他沒和馮萍商量,就和工友換了房子,把90多平米換成了70多平米。人家給他補了1萬元。他又借了些錢,開始裝修。

馮萍能看出,他是用心去裝修這個房子的。他自己設計,臥室鋪成復合木地板,客廳鋪瓷磚。這畢竟是他一生第一次擁有自己的房子。可裝修太花錢,常常就沒錢了,停停裝裝,一直到去年5月裝好,花了約6萬元。此時,潘鴻強已經是負債累累。“不知道這段時間他是怎么過的。”等馮萍知道時,潘鴻強已經把房子賣給了同事。70多平米的房子,連房子帶裝修,總共賣了16萬元。“知道房子賣掉了,我心都涼了。”馮萍說,可想著那么多債務逼著他,也實在是沒辦法啊!

賣了房子,他把2004年借的房款和利息、裝修款還了,加上還了一些債,填了其他一些“窟窿”。馮萍說,最終,他只是“原吃原,打了個平手。”可在他死后,至今還有3萬元的銀行房貸。

他又住進了租來的房子。賣房的事一直也沒給別人說。

這個“人生的失敗者”,最終沒有為兒子,也沒有為因貧窮離開的妻子,實現曾經的承諾。他最終沒有擁有這套讓他付出了心血和夢想的房子。

“翻不過身來”

傍晚,78歲的蘇玉芳在幸福小區的垃圾桶里翻揀瓶子。

說起潘鴻強,老太太就抹眼淚。“給他多燒點紙,在這邊(活著時)難場,在那邊不要也難場。”她拉著馮萍的手,絮叨著。

老人是華山廠的老職工,退休了。兒子呂洪生和潘鴻強也是“老兄弟”,老家都是河南的,又是老鄰居。潘鴻強活著時,有事沒事也愛來他家轉。他們都知道彼此的“難場”。

2001年,呂洪生也下崗了,妻子也離了婚。19歲的兒子因受到其他刺激得了精神分裂癥,每月都要吃藥,一犯病就砸人家車玻璃。如今,一家老少三口指著老太太的退休金每月1030元還有孫子一個月290元的低保過日子。

幸福小區磚混結構的房子,一平米998元。這看起來已經極低的房價,對他們來說,也是不小的數字。事實上,相當多的普通工人家庭,為買房子都背了債。呂洪生家這套60多平米的兩居室,是向姐妹們借錢買下來的。沒錢裝修,水泥地抹了抹,墻自己刷了刷,就搬進來了。

下崗后,呂洪生在外打零工,這么幾年,也沒有折騰出樣子。“我一個大男人,出門臉上都火辣辣的。”他說。

不過對潘鴻強的死,他表示想不通。“這不,孩子就要大學畢業了,日子也會慢慢好起來啊。”

“他為什么要走這樣的路?”記者問。

“他老是有一種翻不了身的感覺。老覺得自己比人低,啥都比別人低。”馮萍說。

“他一個人孤獨,又不愿示弱。”這是耿田剛的答案。

不過耿田剛也認為,潘鴻強的處境并不是特例。其實在他們工廠,大家的生活都不太好。

“工人中午都是買點面或饅頭,隨便吃點。前些天我有事找工友幫忙,完了請大家吃飯,上兩個好菜,幾下子全沒了。看得我心酸。”耿田剛說。

他舉例說明工人們的窘況:前年,院子里的“石頭哥”和幾個人打牌,牌掉地下了去撿,犯腦溢血,送到醫院去,在場的三個人掏遍全身就湊出了12元錢。人最終沒有救過來。

“孤獨者”

一直到父親死了,兒子潘琦才覺得自己對他有了一些了解。整理父親遺物時,他對媽媽說:“我在南京,每月的生活費都比爸爸一個月的工資高。”

這個23歲的年輕人,這個夏天剛從大學畢業。從小,他跟隨姥姥姥爺長大。上大學后,每個月姥爺要給他寄去1100元的生活費。

“那邊消費高,兒子個子高,吃的多,我也不能控制他。”馮萍說。多年來,她苦心經營,努力為兒子制造著一個相對舒適的環境。“如果靠我們兩人,壓根不可能供孩子上這個大學啊。”

上大學后,每次放假回來,潘琦都去看爸爸。爸爸出事前的這半年,他回西安實習,父子倆交流比較多一些。潘琦說,兩人在一起,爸爸平時不會講自己的工作,或許他覺得,天天孤零零上夜班看門,有啥可講的呢。兒子就給他講學校的事情,“啥都講”。

在潘琦的印象中,最后這一年多,爸爸住的地方,是最深的巷子里“見不到陽光的角落”。但這并不妨礙父子倆享受他們的生活樂趣。

“爸爸做啥飯都好吃,尤其是面。他自己和面、搟面,搟的面特筋道。”潘琦一米八三的個頭,高大帥氣。他知道,爸爸是以他為驕傲的。他也知道,別人曾調侃爸爸。“就你那點工資,連雙鞋都給娃買不起。”

今年大年三十晚上,潘琦陪姥姥姥爺吃完飯,去找爸爸。爸爸在車間值班,跑出來兩個小時,爺倆一起在家喝了酒。

“他值夜班幾年了,冬天披個軍大衣,揣兩個蛋糕就走,他牙不好。夏天穿布鞋,喜歡用礦泉水凍一瓶冰,帶著去上班。”這是兒子對父親的記憶。

他知道爸爸沒錢,從不向爸爸要錢。潘鴻強呢,每次吃完飯要去上班,總是要塞給兒子一點錢,一般都是五十,還有二三十的,兒子懂事,有時就給他留下了。

“我特別難受的是,他老是一個人上夜班,廠房那么大,他一個人,就那么一直孤零零的。”潘琦說。

遺書上的 “孤獨者”幾個字,讓馮萍想起來就難過。她覺得他命太苦。襁褓中母親就死了,和父親哥哥相依為命,后來哥哥也煤氣中毒死了。“一生都孤苦伶仃的。”

這個49歲的失意男人,一生沒到別的地方去過。除了他生活的西安,只在姑姑去世時,回了兩次河南。

在他死后,馮萍和兒子去與廠里交涉。廠里表示,按照相關法規,潘鴻強的自殺和廠里并沒有關系,廠里只能給3000元的喪葬費。廠里同時“糾正”了他一個月只有850元工資的說法,說這些工資是扣掉“三金”之后的。另外,潘鴻強還有半年獎和年終獎等。但馮萍算了一筆賬,即使這樣,他每月拿到的工資也不過1000元錢左右。

廠方并不認為是工資太低造成他的困境。“按說工資還行吧。我們還有環衛工人,一個月才五六百元。”一位車間負責人說。

7月23日,廠方給出了最后的處理結果:給付潘琦撫慰金3萬元。潘琦表示不能接受。

“其實我只是想弄明白,壓垮我父親的究竟是什么。”這個在父親死后一直很沉默的年輕人說。(華商網-華商報)

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號