劉繼明近影

我從上個世紀八十年代中期開始從事文學創作,迄今已有四十年的歷史。其間,我歷經了新時期以來從傷痕文學、改革文學、反思文學、尋根文學、先鋒文學到新寫實、新狀態(新生代)文學以及新左翼文學和底層文學等一波波令人眼花繚亂的思潮演變,從早期磕磕絆絆的追隨,到九十年中期以“文化關懷小說”為標志,逐步形成自己的寫作個性和風格。那一時期,我總體上還是一個思想偏右,崇尚自由主義價值觀的作家。對此,丁帆主編的《新時期文學主潮》和葛紅兵撰寫的《劉繼明論》一書進行過專門分析。

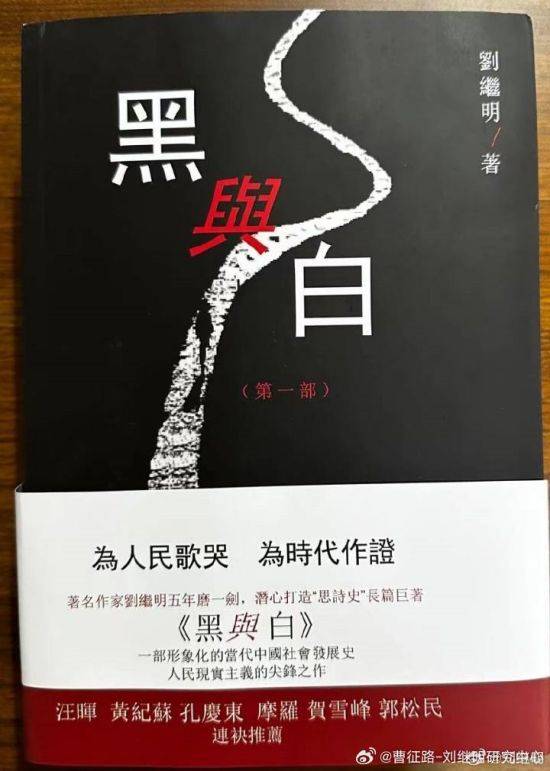

新世紀之初,以新左翼文學和底層文學思潮的崛起為標志,我的寫作開始出現“從先鋒到底層的轉向”,這一時期發表的作品也被評論界普遍視為新左翼文學和底層文學思潮的重要實踐。直到《人境》,特別是《黑與白》,我已經完全擺脫“純文學”的影響,成為今天這樣一個雖有體制內專業作家身份,卻以一種“非主流”即左翼文學立場寫作的作家。

對許多人來說,“左翼文學”也許是一個陌生的概念,只存在于圖書館的檔案、大學中文系教材以及學人們的論文和研究課題中。但作為一種文學思潮和文藝運動,從其誕生的年代開始,就具有強烈的現實力量和斗爭品格,同底層、窮人、勞苦大眾有著天然的血緣關系,因此,它經常還伴生著另一個名稱——無產階級文學。從那以后,左翼文學同廣大無產階級一樣,經歷了血與火的洗禮和淬煉,既有過沖破資產階級堤防,由邊緣進入主流,創生出剛健、清新和質樸的社會主義文學的高光時刻,也有過從主流跌回邊緣的失落彷徨。左翼文學與社會主義文學的血緣關系,決定了其在新世紀之初的復興,是歷史和現實雙重催生的結果。

《黑與白》也是如此。與其說它是一位作家的的個人創作,倒不如說是百年中國歷史和現實借助我的手,獲得了一次自我表述的契機。

孔慶東先生曾認為,“《黑與白》不僅是當代中國文學的重大收獲,早晚有一天,也會列入世界文學名著的家族。因為它對歷史的挖掘,對人性的拷問,都遠超大多數諾貝爾文學獎的作品。”評價之高,讓我不敢領受,當然,更會讓當今文壇的許多人覺得不適。但對我來說,《黑與白》的確是一部重要而特殊的作品。這種重要性和特殊性,不僅在于它對作者本人具有自我拯救的意義,而且見證了我從“個人”回到“人民”的鳳凰涅槃、浴火重生般的過程。這一過程從《人境》就開始了,而真正完成是通過《黑與白》才實現的。

我想說的是,在我迄今發表和出版的數百萬字作品中,大部分在我活著時便會被人遺忘,在我離開這個世界后,倘若有一兩部能讓人們記住的作品,大概就是《黑與白》和《人境》了。

2016年6月,《人境》由作家出版社出版,同年12月,中國藝術研究院馬克思主義文藝理論研究所舉辦了《人境》研討會。《人境》出版后,曾被評論家譽為“新社會主義文學的開拓之作”,時隔七年后,我完成了《黑與白》三部曲,這部小說先是在網上連載(一、二卷),全書由中國文化傳播出版社出版后,被一些評論家譽為“形象的思想史”、“百年歷史的照妖鏡”和“人民現實主義的尖鋒之作”。許多普通讀者也紛紛發表評論,數量之眾,反響之熱烈,遠遠超過了《人境》,也超出了我的意料。

熟知中國當代文學的人都知道,“人民”是一個復雜的概念,從劉再復先生那篇著名的《論文學的主體性》開始,四十年來的中國文學和社會蛻變,都充滿了包括“人”與“人民”在內的各種思想思潮的緊張沖突,隨著時代的變異,人和人民的面目不是更加清晰,而是更加復雜難辨了,以至很少有人能夠回答“何謂人民”這樣一個聽起來既簡單又復雜的問題。

曾經有評論者指出:“《黑與白》不僅是要為面目模糊不清的人民賦形,還要給人民鑄魂。”很顯然,《黑與白》中的“人民”不是一個抽象的概念,而是一個具有清晰歷史和現實意涵的概念,它主要是指那些以最大多數勞動人民為主體,即魯迅先生筆下的“被侮辱與損害”的階級,記得有一位網友說:“如果馬云和許家印是人民,我就不是!”盡管我們處在一個避談甚至懼談階級的時代,但對于有良知的作家,仍然需要做出自己的選擇,正如中外文學史上許多杰出作家曾經選擇過的那樣。

獲得2022年諾貝爾文學獎的法國女作家安妮·埃爾諾曾在受獎詞中說:“我驕傲而天真地相信,寫作,成為一名作家,是為了無產勞工、工廠工人和店主中最末等的一類人,為那些他們的舉止、口音、缺乏教育而被輕視的人,以糾正社會不公與人們出生時的社會階層有關。我寫作,是為了給我的人民報仇。它呼應了蘭波的吶喊:我永遠屬于劣等種族!”

第一次讀到安妮·埃爾諾這段話時,我仿佛遇到了知音那樣,有一種怦然心動的感覺。而在當代中國語境下,如果蒙上作者的身份和名字,很多人也許會以為作者是一個“極左”分子,對于那些迷戀純文學和諾貝爾文學獎的中國作家來說,這顯然不啻于一種諷刺。

安妮·埃爾諾的話啟示我們:現實主義不只是一種創作方法,而且是一個能否和怎樣直面現實,怎樣理解人民和書寫人民,以及如何踐行“以人民為中心”的理念的問題,歸根結底,還是毛主席早在延安文藝座談會上的講話指出的“為什么人”的問題。

而《黑與白》正是我對上述問題交出的一份答卷。

2024年3月10日寫于《黑與白》定稿1周年之際

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號