子午:“人口過剩”與“少子化、老齡化”

5月11日,第七次全國人口普查數據部分揭曉。盡管這個數據本身的可靠性也引發了一些猜疑,但依然反映出了幾個意料之中的問題:

新生兒數量持續下降:初步匯總結果是1200萬,生育率降到了1.3,遠低于滿足人口正常更替的2.1。但1200萬這個數字是2019年11月1日到2020年10月31日之間出生的人口得出的,按照新生兒下降的大趨勢,加上大流行的影響(諸如擔心產檢安全會暫緩生育,大流行導致的經濟下行迫使底層進一步降低生育意愿),2020年度實際的新生兒數量應該要比1200萬這個數字更低。

老齡化進一步加劇:60歲以上人口占18.70%,比10年前高出了5.4個百分點;65歲以上人口也比10年前高出4個百分點;而勞動力人口卻下降超過6個百分點。

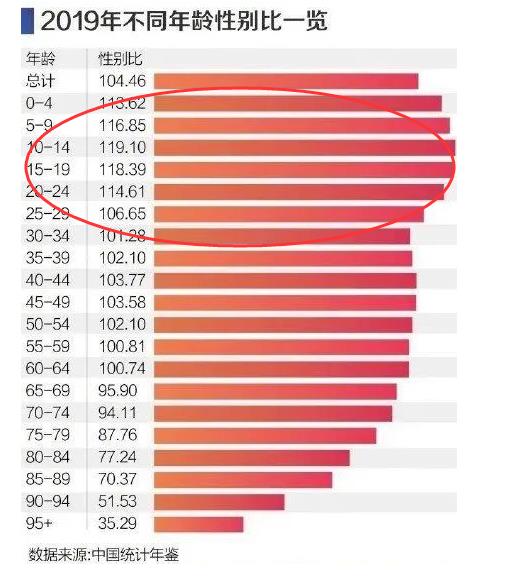

其他還有諸如平均家庭人口數已經低于3(這固然有人口流動因素,但丁克家庭、獨身人群的增加才是主要因素),男女性別比例失衡(男性比女性多出3490萬)、特別是適婚及即將適婚年齡男女性別失衡等問題。

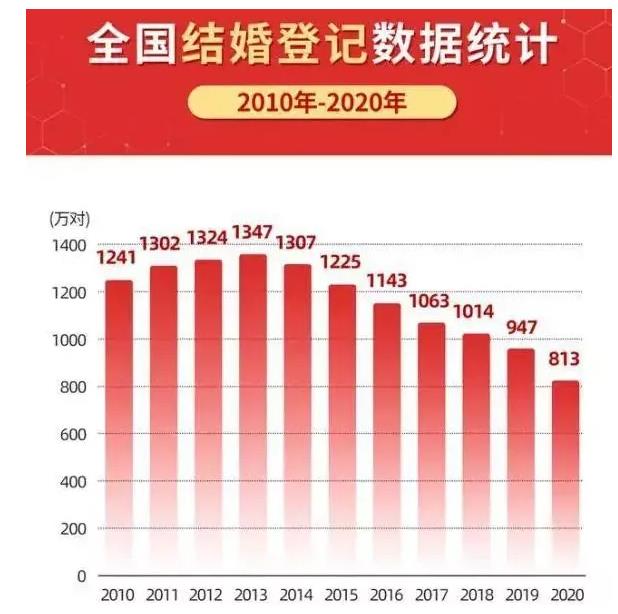

如果再考慮到近年結婚登記數量的連續下降,生育率下降的問題在未來將更加嚴峻:

上圖是將再婚登記統計在內的,而單純統計跟生育直接相關的初婚登記數量的話,下降趨勢會更加“驚人”:

而當人口平均年齡增長已經趨于停滯、生育率持續下降且遠遠低于人口正常更替水平之時,老齡化問題亦會成為必然的趨勢。

目前發達國家普遍認為,總和生育率達到2.1才能保證人口正常更替。之所以是2.1而不是2,主要是考慮到兩方面因素:根據經驗數據,即便沒有出生性別干預,男性新生兒數量也會略高于女性(約102-107);婦女可能在育齡期之前因為疾病等原因意外死亡。

對于一個種族而言,如果總和生育率長期低于2.1,人口將會出現負增長直至種族消亡。2004年日本的生育率創下二戰后新低——1.28,日本人口專家預計日本將在200年后種族消亡。而實際上,日本未婚人群的生育意愿還遠遠高于中國,從2000年至2012年,日本人平均的理想子女數為2.41~2.60個(實際生育率目前與中國相近)。

少子化、老齡化的問題已經持續引起社會輿論的焦慮,但與之同時人口過剩、資源緊張的問題依然是主流輿論老生常談的問題。對于這對看似矛盾的問題,究竟應該怎么看?

工業化與生育意愿

根據2019年1月的3.3萬人生育意愿調查,選擇生0個、1個、2個、3個、4個及以上孩子的人的比例分別為14.6%、25.7%、37.1%、15.3%、7.3%。這意味著,在全面二孩政策下,調查樣本的意愿總和生育率僅為1.45;即便全面放開,意愿總和生育率也僅能上升至1.75。

而根據國際經驗數據,實際總和生育率一般不會超過意愿總和生育率的70%。第七次人口普查發布會公布的生育意愿是1.8,即便放開生育限制,未來一段時間的最高生育率也僅為1.26;而七普公布目前的生育率為1.3,還要高于1.26。也就是說,按照目前的趨勢,即便全面放開生育限制,也改變不了生育率持續下降的大趨勢。

所以,在一定的社會穩定時期內,決定生育率的首先是生育意愿。如此,我們不得不首先來探討一下,是什么原因導致生育意愿的持續下降。

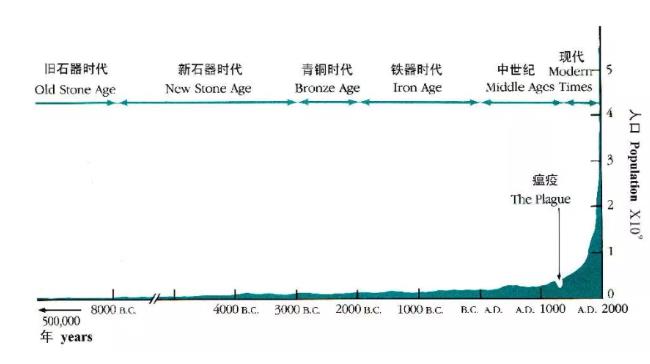

人口學者的研究顯示,農耕文明時代,婦女的生育意愿普遍很高,在1949年以前的幾千年歷史中,中國平均每對夫婦生5-6個孩子。但是因為戰亂(特別是民族戰爭)、疾病、瘟疫等多方面因素,導致人口數量劇烈變動,“十室九空”的歷史并非完全虛構,以至于人口總數并沒有顯著的增加。

不過,隨著農業文明的不斷發展、生產力的不斷提高,人口數量總體還是保持著增長的趨勢。而全球人口數量的變化也大致符合這樣的趨勢:

隨著工業革命的發生以及民族國家逐漸趨向穩定,全球人口總數才在最近兩三百年間出現了爆炸式增長。

之所以會出現人口的爆炸式增長,一方面是延續農耕文明時代的慣性,從事手工農業生產的家庭對勞動力有迫切需求,普遍產生了“多子多福”的觀念;而另一方面,工業化導致醫療水平大幅提高,人類可以更有效地抵御瘟疫及疾病,平均壽命大幅提高;與之同時,隨著人類文明的進步,民族戰爭導致人口大量死亡的現象也越來越少。在這樣的慣性趨勢下,全球范圍普遍出現了人口的大幅增長。

不過,隨著農業文明向工業文明的發展,“多子多福”的觀念逐漸失去了客觀生產條件的支撐而逐漸走向消亡,在經歷了二戰后的人口驟然增長之后,全世界范圍的人口增長趨勢逐漸放緩。

事實上,早在新中國成立初年,機關干部中的女性就有了節育的愿望,1954年5月27日,鄧穎超在給相關國家相關負責人的信中寫道:“……提到關于已婚女同志生孩子太多的困難以及避孕的問題。這個問題有許多機關女干部也曾經反映過,確是帶有普遍性的”;1954年衛生部中直機關衛生處舉辦了一次避孕問題報告會,發出700張聽課票,而到會聽眾多達2000人;1955年5月,人民衛生出版社出版的《避孕常識》一書,先后在北京和重慶再版9次。一年的銷售102萬冊……

從毛澤東時代的最后10年一直到“一胎化”的計劃生育政策實施前夕,新中國的總和生育率已經下降到2.2,接近了人口正常更替水平了;反而是在農村包產到戶、分田單干以后,總和生育率出現了短暫反彈,這與上面分析的農耕文明時代生育意愿強烈的原因密切相關:

即便是人口總數即將超過中國的印度,人口增長的趨勢也隨著它們最近幾十年的工業化而逐漸趨緩,總和生育率已經降到了2.3左右:

按照這樣的趨勢,資本主義工業文明緊追中國的印度,生育率的下降的步伐要趕上中國也只是一個時間問題,正如中國的人口出生率下降也曾經是這樣追趕日本的。

那么,作為一個成熟的工業化民族國家,怎樣的生育率才是一個合理的水平呢?這恐怕很難有個標準答案。不過,我們可以做一個有趣的對比:

二戰后,美日歐這樣的老牌資本主義國家也普遍迎來了嬰兒潮。上世紀50年代,德國的生育率達到了2.7,其他中西歐國家甚至達到了3.7。但經過50-70年代資本主義的“蓬勃發展”,80年代以后,西歐的總和生育率普遍下降,一些國家甚至降到了1.3以下,日本與西歐的情況類似。福利水平較高的北歐的丹麥、瑞典、冰島等國則勉強維持在1.8以上,反而成了發達資本主義國家中的“優等生”。

同樣是成熟的工業化國家,反觀前蘇聯及大多數東歐國家,除了在二戰結束后的前幾年,生育率一度超過3.0,50年代-80年代的生育率卻維持在了2.2-2.4的相對合理水平,直到蘇聯解體后俄羅斯才開始出現了人口的負增長,東歐國家的總和生育率(TFR)普遍降到1.2~1.4:

這樣的強烈對比并不是偶然發生的。成熟工業國民眾生育意愿及總和生育率的普遍下降,跟養育孩子的相對成本及絕對成本的上升密切相關。

上世紀80年代以后,美日歐跨國資本在全世界范圍內選便宜的勞動力收割剩余價值,大企業伴隨著資本全球化將產業大量外遷、轉移到東南亞、中國、印度、拉美這樣的后發國家,發達國家的本國勞動力被本國資本拋棄。年輕人找不到工作、老年人老無所養,貧富分化還不斷加劇;本國經濟不景氣的情況下,又催生了債務經濟的繁榮,造成了嚴重的通貨膨脹和物價上漲,養育孩子的成本急劇上升。在這樣的情況下,歐洲和日本的夫婦更加傾向于推遲生育或選擇不生育。而在蘇東國家,之所以在劇變之前還能維持2.2以上的生育率,恰恰是得益于其社會主義福利制度,哪怕它們已經變修。

而今,中國民眾也面臨著日本和歐洲民眾早已經面臨的問題。2018年,《中國理財周刊》曾經做過一個測算,在中國養育一個孩子至其大學畢業為止,至少需要花費50至130萬元人民幣。這還只是一個平均值,焦慮的中產精英要把孩子送出國留學,成本會更高;而子女踏入社會以后,還有更加昂貴的結婚開支和買房、買車開支……

2020年,人均全年可支配收入中位數是2.7萬;按照2.62的戶均人口數,戶均可支配收入每年也僅7萬。把孩子養到大學畢業全家22年的總可支配收入也僅150余萬,養一個孩子都捉襟見肘,用掉1/3的可支配收入,而且還得按照50萬的“低配”。再考慮到貧富分化狀況,1%的家庭占有了1/3的社會財富,10%的家庭占有了90%以上的社會財富,那90%的家庭的狀況就可想而知了。這才是生育意愿跌入谷底的根本原因。

如果說工業化將人類的生育率從6降到2,還有其必然性和合理性的話,那其后的生育意愿及生育率的進一步下降,根本上則是由于資本主義的生產資料私有制造成的貧富分化所導致的。

在民眾已經普遍“不敢生”、“不愿生”的情況下,還沒有能夠通過政策驅動將生育率拉回正常更替水平的先例。例如,日本早在十幾年前就通過大量的財政補貼將民眾的生育成本幾乎降到零,生育率卻一直萎靡不振。畢竟,對于民眾而言,后面還有上學的成本、買房的成本、結婚的成本……同樣的事情也發生在德國,德國2007年調高生育補貼,每月高達900歐元,最高可達1800歐元,相當于稅后收入的三分之二,生一個孩子可以拿14個月的補貼,總共可得2.52萬歐元,但德國人仍然不敢生。

資產階級口中的“人口過剩”

盡管“少子化、老齡化”已經引起很多人的焦慮,但為“一胎化”辯護的聲音至今仍然不絕于耳。2000年的《中國二十一世紀人口與發展(白皮書)》仍然聲稱:

“人口多、底子薄,人均資源相對不足,是中國的基本國情。中國經濟社會發展中的許多矛盾和問題都與人口問題分不開,人口問題成了制約中國經濟和社會發展的關鍵因素和首要問題。能否解決好人口問題,直接關系到人民生活改善、全民素質提高和中華民族興衰,關系到世界和平與發展”。

這不得不讓人想到了新中國成立前夕美國國務卿艾奇遜發表的《白皮書》,借“人口問題”制造“中國威脅論”:

“中國人口在十八、十九兩個世紀里增加了一倍。因此使土地受到不堪負擔的壓力。人們的吃飯問題是每個中國政府必然碰到的第一個問題。一直到現在沒有一個政府使這個問題得到了解決。”

兩份《白皮書》的邏輯何其相似。

事實上,資產階級一直熱衷于制造“人口過剩”的言論,“節制生育”的核心依據是人口與資源的矛盾。

1891年,英國人Ravenstein估計整個地球人口承載力大約59.94億人;1970年,美國斯坦福大學的H·R·Hulett以美國1966年的消費水平為基準,估計10億人為地球的最大人口容量,而實際上這一年全球人口已經超過36億……

1957年,中國學者孫本文從當時糧食生產水平和勞動就業角度,提出8億人口的適宜數量;宋健等則認為中國的水資源最多只能養育6.5億人……

中國人民大學社會與人口學院院長翟振武統計:“迄今為止,有關人口容量的估計值已問世65個之多,并且這些數字存在巨大的差異,從最低的不足10億到最高的超過千億。”

這些估計事實上都沒考慮到生產力的發展對人口容量的擴充,反而被資產階級拿來制造“人滿為患”、“人口過剩”的焦慮。事實上,今天中國已經養活了建國初期3倍的人口,這標志著艾奇遜在新中國成立前夕的《白皮書》的預言已經破產。

當然,筆者提出這個問題并不是要鼓吹人口可以無限增長,事實上,即便生產力不斷發展,人口的持續增長必然讓地球不堪重負,對環境和自然資源造成不可逆的破壞。

而實際上毛主席自上世紀50年代中期以后,就一直很重視人口增長的計劃性的問題,力求把中國人口增長控制在一個保證人口正常更替的合理水平,這個問題本號之前的文章已經做過闡述,這里不再贅述。(參見:“平反”馬寅初鬧劇及“錯批一人,誤增三億”辨析)

資產階級之所以要制造“人口過剩”的輿論,根本上是要歪曲造成無產階級貧困的原因,消解無產階級的反抗,而馬爾薩斯顯然就是這一理論的先驅。

托馬斯·羅伯特·馬爾薩斯生活于1766年至1834年的英國,彼時的英國工業化如火如荼,社會分工趨向成熟,自由資本主義蓬勃發展,階級矛盾也日趨激烈。對于那個時代的資產階級而言,如何“安撫”占人口絕大多數而又看不到絲毫希望的窮人,就成了一項艱巨的任務,剛從神學院畢業的年輕牧師馬爾薩斯自覺地承擔了這一工作,匿名出版了《人口原理》。對于寫作此書的目的,他坦率地說:

“十分明顯,如果下層階級的人都知道這些真理,那么他們就會以更大的耐心來忍受他們可能遭受到的困苦,就不會由于自己的貧困而對政府和上層社會感到那么不滿和忿恨了,在一切場合里也不至于那么容易擺出反抗的姿態或發生騷亂了。”

對于馬爾薩斯的反動理論,馬克思一陣見血地指出:

“馬爾薩斯愚蠢地把一定數量的人口同一定數量的生活資料硬聯系在一起。李嘉圖當即正確地反駁他說,假如一個工人沒有工作,現有的谷物數量就同他毫不相干,因而,決定是否把工人列入過剩人口范疇的,是雇傭資料,而不是生存資料。”(《經濟學手稿(1857一1858年)》)

“工人人口本身在生產出資本積累的同時,也以日益擴大的規模生產出使他們自身成為相對過剩人口的手段。這就是資本主義生產方式所特有的人口規律”(《資本論》第1卷)

顯然,馬爾薩斯的核心邏輯就是將雇傭勞動制度必然造成的勞動力過剩歸咎于人口總量,從而替資產階級和資本主義制度開脫罪責。

不過詭異的是,資產階級一面在輿論上不斷制造“人口過剩”的焦慮,一面卻又對“人口過剩”極度渴求。熟悉《資本論》的朋友不難理解這樣的矛盾心情,只有勞動力大量過剩、只有失業人口大量徘徊在工廠之外,資本家才能肆無忌憚地壓低工人的工資;同時,資本積累同樣需要足夠人口基數支撐的龐大市場。

然而,世上畢竟沒有“既要馬兒跑,又要馬兒不吃草”的好事,雇傭勞動制度不可避免地造成了無產階級的絕對貧困化和相對貧困化,人口出生率也不可避免的一路向下。從而,我們就看到一個現象,一個地方的資本主義越發展,生育率就下降得越厲害,資本就不得不去尋求那些尚未開發的“處女地”。進而,我們就可以看到二戰以后資本全球化過程中,跨國資本的流動軌跡:美國→歐洲、日本、韓國→中國、印度、東南亞→非洲。

正是在這樣的趨勢下,筆者在前面才敢于提出印度的出生率下降步中國后塵只是時間問題;即便是今日的非洲,盡管出生率仍然居高不下,但撒哈拉以北的非洲國家因為工業化,人口出生率已降至2.0~3.0一檔,撒哈拉以南的非洲國家人口出生率也從6.0以上降至3.0~4.0一檔。隨著跨國資本的涌入,如果國際局勢不變動,非洲的“人口紅利”也將會在未來消耗殆盡。

民族主義視野下的“少子化、老齡化”

新中國成立前夕,面對艾奇遜的《白皮書》對中國的攻擊,毛主席給出了嚴厲駁斥,他說:

把發生革命的原因歸結為人口太多,艾奇遜的歷史知識等于零,古今中外發生革命包括美國的獨立戰爭都是剝削和壓迫引起的,而絕不是因為人口太多;“西方資產階級經濟學家如像馬爾薩斯之流所謂食物增加趕不上人口增加的一套謬論,不但被馬克思主義者早已從理論上駁斥得干干凈凈,而且已被革命后的蘇聯和中國解放區的事實所完全駁倒”。

毛主席進一步指出:

“中國人口眾多是一件極大的好事。再增加多少倍人口也完全有辦法,這辦法就是生產。……世間一切事物中,人是第一個可寶貴的。在共產黨領導下,只要有了人,什么人間奇跡也可以創造出來。”

無論是從工業化初期對于勞動力的需求,還是從抵御帝國主義侵略的需要出發,毛主席都積極肯定了人的能動作用、提出了“人多是好事”的觀點。但在人口增長到一定規模以后,毛主席就很快開始重視人口總量控制的問題,這就是上文提到的毛澤東時代的“計劃生育”。

應該說,毛主席對于人口問題的一系列主張是非常辯證的。1955年下半年,他在為《中國農村的社會主義高潮》一書所寫的按語中,針對當時人們對合作化會導致大批剩余勞動力出現的擔憂,多次根據手頭的材料指出:合作化為擴大生產規模、發展多種經營開辟了廣闊的道路,不僅為剩余勞動力找到了出路,甚至還會帶來勞動力不足的問題。

而毛主席在新中國成立初期提出的“人多是好事”的觀點,某種程度上正是從國際主義立場、支援世界革命的角度出發的,1954年8月,他在同英國工黨代表團談話時說:“誰要打仗,就反對他。我們沒有別的本錢,只有一樁,就是老百姓。人多,地大,是我們的兩樁本錢。”

毛主席的這一觀點的出發點與今天某些民族主義者對“少子化、老齡化”的焦慮完全不同——因為按照目前的人口變動趨勢,一增一減,國際上黑人、穆斯林,國內少數民族的人口比重必然是迅速增加的,民族主義者對這個現象產生了深深的焦慮——在全球資本主義的民族國家框架下,這的確是一個問題;民族主義者的焦慮是因為他們遠還沒有站到共產主義者的高度:“民族要解放,人民要革命”!

另一方面,“少子化”勢必造成未來勞動力人口的減少,“老齡化”勢必造成養老金支付總量的增加。在雇傭勞動制度的分配體系之下,長期以往勢必不可延續。

但正如本文前面的分析,生產力的飛速發展本來已經大大提升了人口容量,聯合國人口基金委托糧農組織和國際應用系統分析研究所估計潛在的發展中國家(不含中國)人口容量在高投入下是334億人,(見翟振武《地球究竟能養活多少人》理論動態2007年6期)現在還遠沒達到這個數量。

當然筆者并非鼓吹要把全球人口增長到300億,只是想說明,按照現在的生產力水平,哪怕“少子化、老齡化”進一步加劇,全球的生產力也足夠供養全球人口。造成“短缺”的根本原因,就是資產階級壟斷了生產資料,從而占有了絕大多數的生活資料,從而也就使得本不成問題的“少子化、老齡化”也就成了問題。于是,年輕人就得996,老人就得延遲退休,以保證資本利潤率和本土“競爭力”……

結語

同時制造“人口過剩”與“少子化、老齡化”焦慮,本質上都是為了“安撫”貧窮的無產階級,這兩方面的問題某種程度上是客觀存在的,但無產階級顯然不應該被主流的解釋迷惑,無產階級本來有更加公平、更加合理的方式自己去解決問題。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號