20世紀30年代的大蕭條與當前的金融危機

作者:[英]克里斯·哈曼

國外理論動態

曹浩瀚 譯

英刊《國際社會主義》2009年春季號刊登了英國著名左翼學者克里斯·哈曼題為《20世紀30年代的大蕭條與當前的金融危機》的文章,反駁了主流經濟學對大蕭條的種種解釋,并提出了馬克思主義的解釋,認為利潤率長期得不到恢復是大蕭條的根本原因,而這種現象之所以以前沒有出現,是因為20世紀初資本主義已經進入壟斷階段,壟斷資本人為地推遲生產能力的摧毀并將危機轉嫁到中小企業身上,導致大量中、小企業破產和危機被延長和加深。哈曼還比較了大蕭條和當前金融危機的異同,認為當前危機和大蕭條相比有重要的不同點,倒是和20世紀90年代日本危機更有可比性,只是危機在規模上大得多,并且由于美國在全球具有政治軍事霸權地位,它有能力系統性地向全球轉嫁危機,因此這次危機的全球政治軍事后果也要大得多。文章內容如下。

“我們正處于深淵的邊緣。稍不留神就會走向上世紀30年代初那樣的大蕭條。”自從2008年9、10月間銀行系統的問題暴露和股票市場急劇下挫以來,我們不止一次聽到類似的說法了。

上世紀30年代的大蕭條是到那時為止資本主義遇到的最嚴重的危機。當時兩個最大的經濟體美國和德國的工業總產出下降了一半,并且都有約三分之一的工人失業。大蕭條是到那時為止20世紀最重大的經濟事件。而如何應對那場蕭條也成為主流經濟學面臨的極大的挑戰。

大蕭條的過程

絕大多數流行的觀點把上次大蕭條追溯至1929年10月的華爾街崩潰。從這種觀點出發,我們很容易得出這樣的結論:我們今天正在經歷的衰退同樣也是金融危機的產物。但實際上,在1929年華爾街崩潰之前,美國經濟已經在走向衰退了。事實上,在1927年就開始了一次衰退,不過這次衰退由于后來的工業投資高潮很快結束。到1929年初夏這次投資高潮結束了,在7月和8月產出開始下降。也就是說,“在崩潰之前經濟就出問題了”。考慮到美國當時占了世界工業總產值的一半,這必然會對全球經濟產生影響。但是這種現象不僅僅出現在美國,在歐洲大陸,金融崩潰之前同樣已經出現了經濟衰退。這個情況在德國最為嚴重,德國是當時世界上第二大工業經濟體,它從1928年起就面臨著經濟低迷:“德國很多的工業部門在‘一戰’后的理性計劃中已經達到了臨界點,資本主義重建工作也宣告結束…一在各種因素的作用下,美國的海外投資出現了急劇的下降。”“到1929年夏天,蕭條的存在已經是明白無誤的了”,這時失業人數達190萬,而法蘭克福保險公司(FIE)的重大失敗引發了一連串的破產。從1929年3月起,比利時經濟開始下滑,到年終時已經下降了7%;英國經濟的轉折點則在這年的7月出現。在崩潰期間只有法國的經濟還在增長。事實上,促使美國經濟在崩潰前出現股票交易繁榮的一個因素是海外短期投資資金的回流,這些美國資金之前作為短期投資被投往德國,但是后來由于投資機會的限制不得不回流。即使承認經濟危機在證券市場崩潰前就已經出現,很多的評論家認為危機的直接影響很有限。巴里·愛森格林這樣寫道:“經濟史學家們很早以前就排除了危機作為引起總產出和就業下降的一個因素,這主要是基于如下兩點:平衡只涉及總的家庭財富的一小部分,花光財富的邊際傾向很小。”米爾頓·弗里德曼和安娜·施瓦茨認為,危機是“導致經濟活動嚴重收縮的潛在力量的一種征兆……但是危機的發生肯定加劇了經濟收縮”。

一開始,危機看起來就是一場典型的短期衰退。在頭12個月里美國工業生產下降了20%,失業率則上升了16%。這比我們在第二次世界大戰后經歷的任何一次衰退都要嚴重很多倍。但是這個期間的衰退也只是與1893—1894年、1907年及1920—1921年的幾次衰退差不多,而后面這三次衰退都很快就恢復了。在這十二個月內倒閉的地方銀行不斷增加,不過即使這樣,在1931年的頭幾個月還是出現了一次產出的小增長。

隨后,由于在歐洲同時發生的危機的影響,衰退進入第二個階段。在這一年5月,奧地利最大的銀行——安斯塔特信用公司(Credit An—stalt)——倒閉,這給那些向該銀行放貸的德國銀行造成了很大的困難。每個國家的問題都相互影響。英國由于外國資金從本國銀行抽走而遭受了很大的打擊,英國工黨政府在8月末倒臺。新政府同金本位的國際貨幣體系斷絕關系,這在美國引起了極大的恐慌。聯邦儲備委員會為保持美元價值而提高利息率,隨后“銀行倒閉現象明顯增加”,工業產值令人恐怖地降到了1929年水平的40%。盡管物價下跌了14%,但這難以阻止在職人員因為貨幣收入下降了31%而帶來的生活水平的降低。

即便這樣,1932年上半年似乎出現了復蘇的跡象,工廠的就業有所改善,工業產出開始增加。“1932年初秋的整體經濟形勢表明,自1929年以來,經濟首次出現全面而確定的反轉。”但這不過是風暴前的短暫平靜而已:“可是,顯然是由于商業管理人員和資產階級對選舉結果的憂慮,在1932年底出現了一波新的恐慌……到第二年形勢急轉直下。”僅1933年前三個月又有462家銀行——大約占全美銀行總數的一半——停止營業,而到這時工業總產出已經降到蕭條前的一半了。也正是在這時,弗蘭克林·D.羅斯福當選為美國總統,迫于危機的強烈程度,他不得不采取比他原先所預計的要激進得多的措施,并迅速在國會通過了緊急經濟法案。羅斯福新政常被人們看作是大蕭條終點到來的標志。確實,它代表著政府政策的一個重要轉向,它事實上承認,如果沒有系統的國家干預,壟斷階段的資本主義已經無法解決自身的問題。在這個意義上,可以說它是資本主義發展史上的一個分水嶺。但是國家對資本主義的具體管制程度是有限的。

聯邦儲備委員會為阻止崩潰的進一步發展,保證給剩下的銀行提供資金。為提升價格,政府專門出資收購并且銷毀農作物。市政建設工程給230萬個失業者提供了就業機會。通過鼓勵成立各種卡特爾——它可以控制價格和產量,《國家復興法》幫助工業提供一定形式的自我管制,另外,這一法案也使得工會提出提高工資的要求(從而也會提高消費需求)比以前稍微容易些。當時也進行了極其有限的國家直接控制生產的實驗,這主要體現在田納西河流管理局的成立上。同時,美國政府還退出了金本位制,這樣美元的價值和美國的資金水平就不再完全由市場決定,而是取決于政府的有意識的調控,美國政府通過這種調控以幫助出口。美國政府就這樣通過多管齊下試圖復興私人部門經濟。不過需要指出的是,美國政府并沒有進行直接控制。甚至“用來促進就業的金融手段也很少采用,因為羅斯福領導的民主黨政府堅持財政平衡的信條”。

政府這種小心謹慎的政策對危機的影響有限。從1932年3月到這年的夏末經濟又有了些好轉。但是這種好轉“既不快也沒有廣泛發展”,而工業產值在短暫上升后第二年又開始下滑,結果仍然有1200萬人找不到工作。直到1937年工業產值才重新達到1929年的水平。但是這時仍然有14.3%的失業率——并且這個“小繁榮”之后不久就出現了“美國歷史上最急劇的經濟下降”,結果“1932年以來經濟增長獲得的成績失去了一半”。失業率又升至19%,至1940年美國參戰時失業率仍然有14%。實際上,這場資本主義面臨的最大的危機并不是由政府政策終結的。政府干預所能起到的作用至多是將連續的衰退變為長期的停滯,結果是失業率居高不下,工業產出甚至低于危機前十年的水平。對此J.K.加爾布雷斯總結道:“30年代的大蕭條永遠沒有結束。它只不過是在40年代中的大動員中消失了。”

主流經濟學對危機的解釋

人們曾經嘗試用各種辦法來解釋這次危機。在形形色色的解釋中,英國經濟學家亞瑟·塞西爾·庇古給出的解釋最被人廣為接受。他認為,由于工人不接受貨幣工資的削減,導致工人工資要價過高。如果工人能接受降低工資,那么似乎供給和需求就可以自動地解決這些問題。杰出的美國新古典主義經濟學家歐文·費歇爾后來給出了一個貨幣主義的解釋,他認為貨幣供應量過低,結果導致價格下跌、過度負債和企業破產。更近的“貨幣主義”理論家則把矛頭指向中央銀行的策略。這種觀點認為,如果美國聯邦儲備委員會能夠采取行動制止1930年和1931年貨幣供應收縮的局面,那么一切都會好起來。而戰后最主要的貨幣主義經濟學家米爾頓·弗里德曼則把大蕭條追溯到1928年聯邦儲備委員會主席本杰明·斯特朗的去世。

與貨幣主義者不同的是,弗里德里希·馮·哈耶克和其他“奧地利學派”的經濟學家們認為,上世紀20年代初的過度信貸導致了過高水平的投資,而這只有經濟蕭條本身才能解決。在此之外,任何政府干預只會使事情變得更加糟糕。其他的一些經濟學家或批評“一戰”后世界經濟的混亂,或批評當時的金本位制度。約翰·梅納德·凱恩斯和他的同事如阿爾文·漢森和保羅·薩繆爾遜等人則認為,儲蓄相對于投資的過度發展導致了相對于經濟產出而言的“有效需求”不足。即便這樣,上面每種觀點的支持者們發現很容易在其他的觀點中發現漏洞,沒有一種解釋可以經受嚴格的批評。

對危機的一種馬克思主義的解釋

馬克思主義政治經濟學可以為大蕭條提供一個主流經濟學所不能提供的解釋。這主要是通過運用馬克思經濟理論中的核心思想——利潤率下降趨勢規律。

馬克思認為,利潤率下降趨勢存在于或多或少比較規則的繁榮一蕭條(商業)周期之中,這個周期是由資本主義生產系統中的投資決策缺乏計劃協調導致的。在他看來,相對于剩余價值的源泉——生產性雇傭勞動力的增長而言,資本積累的速度更快。這樣,剩余價值對投資的比例,即利潤率,就趨于下降。而隨著利潤率的降低,投資的刺激會消失,這會帶來積累速度的放緩。其結論是資本主義生產體系的生命越長,衰退會越深。

不過有一些起反作用的因素。工人可能被要求延長勞動時間,增強勞動強度;農業和消費品工業勞動生產率的提高可以降低工人的生活成本;更加快捷的通信可以降低產品運輸和銷售的成本;最后,通過淘汰一些企業,危機使得其他企業可以廉價地收購工程和設備,這就如失業工人不得不接受工資的降低一樣。這樣在危機中保存下來的企業的利潤率就可以提高,從而為新的投資生產的擴展創造條件。從這種角度看,利潤率下降的壓力會加重危機,而危機則帶來利潤率的某些增加。

上世紀20年代,波蘭裔奧地利經濟學家亨利克·格羅斯曼發展了馬克思上述關于利潤率的理論。他試圖反駁奧地利社會主義者奧托·鮑威爾的一個觀點,后者認為,如果經濟的各個部類可以同時擴張,那么資本主義就可以無限制地擴張下去。格羅斯曼通過引申鮑威爾的計算證明,在資本主義的演化過程中會達到這樣的一個臨界點,在這里利潤率的下降意味著無法進行進一步的投資,除非完全摧毀現存投資的盈利性。這樣,臨界點將導致資本積累的停滯。他由此認為這證實了馬克思在《資本論》第三卷中的觀點。不過,格羅斯曼的論證中存在一些模糊之處。在某些地方他暗示利潤率下降會導致“資本主義的崩潰”,但是在其他地方他的結論則是利潤率下降會導致不可避免的周期性危機,這樣通過毀滅部分資本來避免利潤率的下降從而保存其他資本。

上述分析在多大程度上得到了大蕭條的印證?

約瑟夫·吉爾曼和謝恩·梅格、熱拉爾·杜梅尼爾、多米尼克·萊維及劉易斯·科里等人對美國大蕭條之前幾十年間的利潤率的估算都顯示,在1880—1920年間美國資本的利潤率經歷了長期的下降過程,期間累計下降了大約40%——這可以由這期間投資對雇傭勞動力的價值之比(即“資本有機構成”)在長期上升得到說明,這期間該值上升了20%。一些估算顯示,利潤率在20年代有過小幅上升,但這只是通過提高對工人的剝削率,如迫使工人盡他們的最大努力去加快工作節奏,并阻止工資上升等實現的。在1922年到1929年初,工人的實際工資只增加了6.1個百分點,總消費只增加了18個百分點,而同期工業產出增加了大約三分之一。這種差距在1928年和1929年間達到最大:這時工業產值增長是消費增長的3倍。邁克爾·伯恩斯坦注意到“在非農業人口中,除去收入較高的7%的人口,剩下人口的每人可支配收入在20年代后期的繁榮時期反而下降了”。

如果經濟要保持充分就業,上述產出和消費之間不斷增長的差距就要加以彌合。持續增長的生產性投資是可能填補這一鴻溝的,但是它只是部分地做到了這點。與前幾十年相比,總的實際投資增加得越來越慢——按照吉爾曼的計算,比以前要慢三分之一;而按照斯坦德爾的計算,則慢了50%,他寫道:“幾乎沒有人意識到,新政期間商業資本的年度增長率只是三十年前的一半。”

上述關于投資速度下降的敘述跟之前大家接受的認識相矛盾。“傳統的凱恩斯主義觀點認為,大蕭條的強度應追溯至上世紀20年代的繁榮。”但是這種看法并沒有將工業中的生產性資本與零售業和金融業的非生產性投資區分開,而且它常常把國內的房屋建筑視為“投資”。這樣如果把投資分解為幾個具體組成部分的話,上面斯坦德爾和吉爾曼的說法就可以得到印證。歐文·漢森對1923年至1929年間的巨大的年均投資額——這一數值達到183億美元——進行了分析,他發現“只有97億是生產性投資(包括投資商業部門的投資),而這其中只有三分之一是新增投資”。更近的R.J.戈登已經注意到這點(但是沒有把其中包含的結論全部發揮出來),他寫道:“上世紀20年代裝備工業的繁榮微不足道,生產性的耐用設備所占的份額只有大約百分之五。”

利潤率的恢復不足以吸引足夠的生產性資本來吸收在上一輪生產和剝削中積累起來的剩余價值。這反映在當時有關“過剩資本”的大量商業評論中。

對此,一些企業試圖通過巨額的個別投資來尋找新的利潤來源——福特在1928年建起的巨大的胭脂河(River Rouge)汽車工廠就是這樣的一個例子。當時出現很多新的產業擴張(這不由得讓人想起20世紀90年代末期的網絡和通訊業的發展),它們看起來似乎能夠提供很可觀的利潤,一個例子是“在1928年和1929年間大量的新投資涌向收音機接收設備制造業。在短短的18個月內,這個行業的生產潛力增加了三倍”。

不過,盡管一些企業愿意承擔在這些新行業中的投資風險,也有一些企業比較審慎而沒有湊這個熱鬧。他們利用自己在某一行業的統治地位來保持價格——即使這樣意味著不能利用全部生產潛力,從而保持著相對于那些風險行業來說較慢的積累節奏。這樣的結果是他們沒有投入自己太多的資本或者雇用足夠的工人,因而沒有創造新增的需求去消費其他產業的產出。因此,在繁榮末期開始運營的那些大型新工廠必然會給市場產生大量沒有需求的產品,這樣必然會大大降低這些產品的價格和老工廠的利潤率:到1929年底市場上每年可以生產1500萬套收音機,然而只要400萬套就能滿足市場需求。

但是這種潛在的問題由于種種原因長期被掩蓋著,具體原因包括諸如富人奢侈品消費的繁榮、在非生產性的房地產業的投機、為了促銷在銷售商店的建設上的花費等等。漢森寫道:“在整個2a年代,來自生產投資和消費之外的刺激和動力一直都存在……非生產性資本開支促使恢復得以持續。”不平等的顯著增加(想想最近三十年的情況吧)意味著富人和中產階級不得不在社會總消費中占據42.9%的份額。根據科里的看法,“資本主義生產的平衡越來越依賴于對那些具有超額購買能力的一小部分人的‘需求’的人為刺激”。

與此同時,銷售商品方面的成本開支越來越大。截止1930年,銷售成本已占到了工業成本的59%,其中1929年僅廣告收入一項就達到了20億美元——這比制造業中的工廠和設備開支只少了25%。吉爾曼認為“非生產性支出”(廣告、營銷等等)占總剩余價值的份額從1919年的一半上升到20年代末的三分之二。

連續的投機繁榮把股票市場和房地產價格推到一個令人目眩的高度。這些部門自身并不吸收剩余價值(它們只不過把投資資金從一些人手中轉移到其他人手中),但是作為副產品它們確實涉及(產生)大量的非生產性開支(新的建筑、非生產人員的薪資、過度的消費等)。非生產性投資的象征是帝國大廈的興建——它于1930年完工,而這時正是危機發生的時候。但是對利潤的追逐也導致一些資源進人“生產性”企業,而如果沒有投機高潮的話,這些企業并不會被認為是有利可圖的。

另外一個重要的因素是債務的增長,這點在繁榮的最后幾年尤其重要。“生產擴張在很大程度上依賴于用分期付款的方式購買耐用消費品,而這種貸款多數是由銀行之外的借貸者提供的……主要的汽車制造商建立了專門的機構,這些機構主要用來資助顧客購買他們自己生產的耐用商品……這不僅僅對股票市場產生了影響,而且還對汽車工業這一上世紀20年代新興的主要產業產生了影響,此外,它也波及商業資產市場,而這一市場在當時美國的每個城市都有了很大的發展。”

但是最終某個時刻還是到來了,在這個點上,原先潛在的問題開始表現出來。1925年以后,新建房屋開始建設,它在整個經濟投資中占的百分比“從1925年的27.1%下降到1929年的24.8%”。R.J.戈登承認,“在1929年經濟的總需求就已經有下滑的趨勢,雖然這種趨勢當時為消費總量和財產賬目所掩蓋,但是一旦投資銳減的話,這后兩者將會迅速衰減”。漢森認為:“‘外部力量’在1928年迅速減少,一年之后繁榮也就隨即終結了。”R.J.戈登則寫道:“1928—1929年間耐用消費品的增長太快了,這導致這種增長不可持續。大量生產線被建立起來,生產能力大大過剩,這意味著……某些耐用商品的訂單在1929年初必然會減少。”

1929年春夏的這種收縮表明,市場不需要那么多源源不斷冒出來的汽車和收音機工廠——而那些依賴這兩個產業的鋼鐵和電力產業當然也面臨著生產過剩的局面。在這一年中,“生產資料商品”的產出下降了25%,第二年再次下降25%。生產性行業的收縮必然導致資本家削減非生產性開支,結果引起房地產價格的劇烈下降,而這導致銀行不能實現賬戶平衡,因為銀行把大量資金投向房地產,結果是連續的銀行倒閉風潮。

由于這次大繁榮在很大程度上是依靠非生產性消費和投機來彌補生產性投資的不足,依靠私人借貸來支撐(消費者對耐用商品的)消費,一次大的蕭條也就顯得順理成章了。而在美國這個世界上最大的經濟體發生的蕭條——當時美國占據了全球工業產出的一半左右,且美國是當時歐洲工業國的主要債權國——必然會在全球產生強烈的影響。

德國發生危機的情況沒有什么太大的差別。巴登斯通用兩種很不相同的方法來估算一戰前和20年代的利潤率,結果差別很大,但是他的結論是,20年代的利潤率沒有能夠回歸到戰前的水平。伴隨著低利潤率的是投資的低迷——在1925—1929年間總投資只占到凈國民產值的11%,而這一數據在1914年以前是14%,在1950年之后則是18%。不僅僅如此,在這些投資中只有很小部分是固定(資產)投資,只有大約20%被投資于工業。多數投資發生在中央政府管理的公共設施以及地方政府的住房項目上。德國當時的金融部長哈爾瑪·沙赫特抱怨道,資產賬面上的繁榮“驅使資金從真正的恢復轉向投機”。地方政府、企業和個人通過借貸來支撐這種非生產性的投資。但是他們發現要這樣繼續下去難度越來越大。“由于國內債券和股票市場的崩塌,投資的減少很早就開始了。”在這種情況下只需“一個很小的外部沖擊”就可以引起“這個極不穩定的系統的崩潰”。1928年德國實際的投資下降了14%,出口下降8%,政府開支在1929年下降3%,而1928—1930年的三年間德國失業人數分別是140萬、190萬和310萬。

當時世界上的第三大經濟體英國的情況稍微復雜些。與美國和德國不同,在整個20年代英國經濟遠沒有達到繁榮的地步。這主要是由于兩個相互作用的因素引起的。第一是英國早在1914年以前利潤率就已經開始下降,這在很長時間內都對投資起著抑制作用。另一個因素是英國為了維持英鎊在原先國際經濟和政治上的顯赫地位而試圖將其匯率水平恢復到戰前水平。其結果是英國重工業如采煤、造鐵、煉鋼和造船業等出現了長達二十年的蕭條,在這一時期即使在“好的年成”,英國的失業率也比半個世紀前最差的年份還要糟。而美國和德國的危機對于上述工業部門來說更是雪上加霜。但是,由于這些部門在20年代并沒有經歷繁榮,所以結果反而是英國后來的危機總的來說還不如美國和德國嚴重(雖然如此,在英國的老的工業部門和地區,人們卻是吃了很大的苦頭,在這些部門和地區失業率可能達到30%)。

總的來說,馬克思主義關于利潤率下降的理論能夠很好地解釋20年代末30年代初的那次全球大蕭條。在三個最主要的工業國中,低利潤率導致生產性投資的低迷,而如果不是因為非生產性的開支、投機泡沫、負債消費和赤字減少的話,這就意味著經濟的停滯。在這種情況下,經濟的任何停滯都會引起上述這些開支的下降,結果將是生產性工業部門需求的快速急劇下降。

但僅僅這些還不足以解釋為什么衰退最終轉變為如此嚴重而持久的大蕭條。這個問題需要我們對馬克思《資本論》中關于危機的論述加以充實才能回答。在馬克思那個時代之后,最大的企業的規模有了很大的增長,它們對整個經濟系統的影響也不可同日而語——馬克思曾把這個發展過程稱為資本的積聚和集中過程。危機的深度需要從資本主義的這個新發展來加以說明。

實際上,布爾什維克的經濟學家普列奧布拉任斯基在1931年就注意到,在“壟斷資本主義”條件下,那些最大的企業能夠讓它們效率低下的部門在危機中生存下來,他寫道:“自由競爭淘汰落后的企業,但是壟斷資本主義卻不斷地將這些落后的企業重新開張。”這樣的結果是使“危機向衰退的轉變變得困難”,它阻止——至少延遲——危機后重建過程的出現。

固然,在1929—1933年間有很多的企業破產和倒閉。但它們只涉及農場、銀行和中小企業,而不涉及那些統治著重要產業的工業巨頭們。“在整個危機期間,那些擁有5000萬資產以上的企業從未虧損過,危機主要的沖擊是由中心企業來承受的。”通過降低開工率,解雇工人而不是消滅資本的方式,那些工業寡頭們得以繼續運營,胡佛政府就曾給一些最大的非銀行企業——鐵路公司提供資金以防止它們破產。在這種情況下,通過資本間互相吞并的方式來走出危機的舊方式不再有效了。

這也就解釋了為什么最終必然會出現形形色色的政府干預——“國家資本主義”。它同時也說明,只要主要的投資決定仍掌握在私人資本手里,那么資本主義國家干預所能起的作用是有限的。只是到后來危機全面深化,最大的企業不得不接受政府對它們的投資進行控制和協調,美國政府興建了許多工廠然后由私人資本來運營之后,大蕭條才最終結束。

凱恩斯與大蕭條

近年來有大量的評論認為約翰·梅納德·凱恩斯有解決蕭條的良策但是被政治家們忽視了。事實上并非如此。應該承認,他很出色地反駁了那種認為如果工人工資下降那么市場會自動解決危機的觀點。但是如果按照凱恩斯給危機開出的藥方去做的話,危機不可能結束。例如,他關于公共事業的呼吁(這一呼吁得到前英國首相勞埃德·喬治的支持)頂多使英國失業率減少11%,但是在1930年到1933年間英國失業率卻增加了100%。

凱恩斯的傳記作家斯凱德爾斯基注意到,凱恩斯提出的每一個建議都會精心地“考慮到商業過程中的心理因素。而在實際生活中他本人確實也是非常謹慎的”。因此,即使1937年的失業率保持在12%,他仍然在這年的《泰晤士報》上發表一系列文章暗示英國在接近繁榮。他非常清楚,資本家們并不歡迎那些可能在短期內會損害利潤的措施。因此,在實際政策層面,他會避免提出讓資本家不安的建議。

格林和霍威爾已經證明,在蕭條期失業率最高時要提供300萬就業崗位給那些失業者以實現充分就業,政府開支需要增加約56%。但是如果用凱恩斯所能接受的漸進的方法的話,這一目標是不可能實現的,因為它會直接導致國外資本抽走,進口增加,支付赤字增加和利息率陡升。執行這一計劃“即使不會要求建立國家計劃經濟的話,它也要求將英國經濟轉變為在很大程度上由國家控制的經濟系統”。因此,根據愛森格林的看法,當政府開支確實開始增長而失業減少——到1938年英國政府的軍事開支占國內生產總值的比重增長了5%并創造了150萬個就業崗位——的時候,這“更多的是仿效了希特勒而不是聽從了凱恩斯”。在美國,一個真正符合凱恩斯意愿的政府干預政策“應該使政府開支的規模達到二次世界大戰期間的水平”。

在《就業、利息和貨幣通論》中,凱恩斯指出了資本主義過度依靠貨幣和金融方面的措施來克服危機的局限性,并由此提出了他自己的利潤率下降理論(“邊際效益遞減”)。他看到只有“投資社會化”才是惟一有效的反蕭條政策。但是他從來不敢將這點作為嚴肅的解決方案提出來——因為在正常的和平環境條件下,如果不將資本從資本家手中加以剝奪的話,投資的社會化是不可能的。

兩次危機的對比

當前危機的直接誘因和20世紀20年代末那場危機的直接誘因不盡相同。20世紀30年代的危機最初不是以銀行凍結貸款(一種“信貸緊縮”)而是以工業危機的形式出現,繁榮時期的過度貸款只是加劇了而非直接導致了經濟危機。實際上,在沖擊銀行部門之前,危機已經發生一年多了。但是,這些不同之處掩蓋了兩次危機顯著的內在相似性。

在這兩次危機中,資本都面臨著利潤率低于二三十年前的情況。在兩次危機發生的前幾年,資本都成功地降低了工資在整個國民收入中的比重,從而防止了利潤率的急劇下滑。在這兩次危機中,這都足以產生一定的(雖然是劇烈波動的)生產性投資,但其規模又都不足以吸收前幾輪生產積累的全部剩余價值。同時,兩次危機中,儲蓄和投資的差距原本會帶來經濟衰退的壓力,但又都通過各種形式的投機和非生產性投資得以填補。此外,兩次危機又都不可避免地出現了這種情況,即經濟繁榮時期的投機因素無法維持下去,繁榮時期的內在缺陷突然顯現,并造成災難性的影響。還有,兩次危機發生前的金融國際化都使得危機發展成為世界性危機——這種國際化在20世紀20年代是美國借錢給飽受戰爭蹂躪的歐洲重建家園,在21世紀的頭幾年表現為東亞和石油輸出國借貸給美國(購買美國政府債券)。然而,此次危機開始時的情況和1929年危機之初還有更為重要的不同之處。

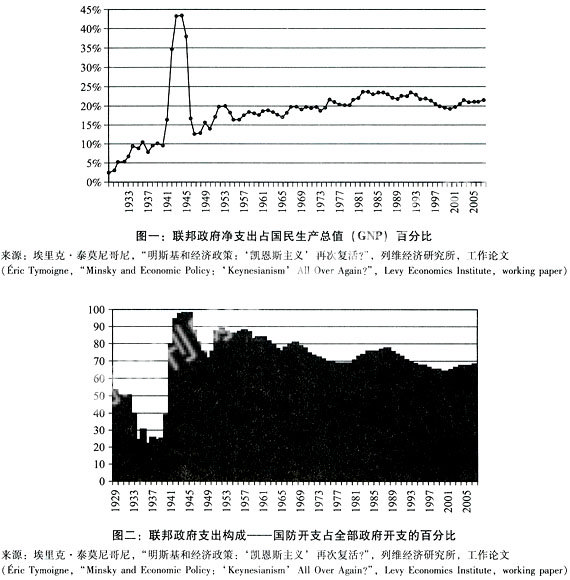

首先,近70多年來,政府支出對整個經濟系統來說已經變得至關重要,而在1929年卻并非如此。那時聯邦政府支出僅占國民生產總值的2.5%;而在2007年,卻占到了20%左右。危機發生后,政府施加干預的速度和力度也不可同日而語。在上次大蕭條剛開始時,胡佛政府(1929年3月一1933年2月)確實也提出過一些舉措以拉動經濟,因此政府支出在1930年略有上升。此外,聯邦政府通過1932年建立的“重建金融公司”(RFC)提供資金救助一些銀行和鐵路公司。但總的來說,政府采取的措施很有限——而且在1931年和1932年,政府繼續按照那種加劇危機的舊方式行事。美聯儲提高利率(弗里德曼和貨幣主義者認為此舉使經濟衰退變成了經濟蕭條),政府提高稅收(凱恩斯學派認為此舉使危機惡化)。

直到羅斯福政府在1933年3月就職后,政府支出才有了決定性的增加。但即便是在聯邦政府支出總額最高的1936年,它也只占到國民產出的9%,到了1937年,這一比例又開始下降。相比之下,布什政府在其即將離任時,也正是信貸緊縮開始演變成經濟衰退之時,通過的救助方案總額已占國民生產總值的10%。

國家支出的日益重要性以及中央銀行和政府迅速花錢以應付危機的意愿表明,要使經濟正常運行需要一個最起碼的(政府開支)需求,如果低于這一水平那么經濟就不可能正常運行,但是在上世紀30年代早期,情況并非如此。在當前這些開支當中,8000億美元的軍費開支——按現在美元價格計算,它是2001年軍費的2倍——起著特別重要的作用,因為它能保證一小批極其重要的核心公司獲得市場。這種開支可以明顯地緩和危機的影響,雖然每單位軍事開支帶來的對提高就業的影響比過去(如跟1951年朝鮮戰爭期間相比,當時單位軍事開支帶來的就業機會達到最大值)大幅減小。

第二個重要的不同之處卻剛好相反。主要的金融和工業公司的規模比它們在兩次世界大戰間的規模大多了,因此,政府救助它們的負擔也要沉重得多。20世紀30年代初的美國銀行業危機實際上是中小銀行的危機——“即使在銀行普遍倒閉時大銀行也很少出現資不抵債或破產的現象”。在英國,根本就沒有出現銀行危機。但這次我們看到,在最主要經濟體中許多大銀行都爆發了危機。隨著雷曼兄弟在9月15日一天之內轟然倒閉,英國的哈里法克斯銀行、比荷盧三國的富通銀行、德國的抵押房地產和冰島的銀行都相繼陷入危機之中。隨后,危機又蔓延到其他主要銀行和對沖基金的“影子銀行系統”、金融衍生工具等。

根據英格蘭銀行最近的一次估算,到目前為止,損失總額達2萬8千億美元。如果這個巨大的虧空能夠用其他的實際資本來加以填補的話,銀行系統還可以勉強維持其正常功能,即給資本主義經濟體系的其他部分提供信貸服務。但是如果沒有這樣的資金的話,那么銀行的信用職能就無法正常履行——而這是維持美英和其他地方的消費和房地產蓬勃發展的保證,這樣必然會出現經濟衰退;而且,隨著許多工業和商業企業的無以為繼,這種衰退還會嚴重惡化。《金融時報》的馬丁-沃爾夫準確地描述了正在發生的一切,他寫道:“金融業的杠桿機制曾經被用來套取令人難以想像的利潤,但現在它反過來起作用了。它反過來吞噬著這些利潤。隨著這種反方向機制逐步起作用,消費者將由于高額債務而減少消費,企業則將削減開支,而失業率則會飆升。”

但是,恢復銀行的賬面平衡最終靠從經濟系統的其他部分獲得實際資本——要么從經濟體系中其他有利可圖的部門獲得,要么降低銀行部門雇員的生活水平(解雇職員,或者降低工資等等),而這又會進一步加深經濟衰退。像美國有這么大的經濟體的國家當然有可能利用它自身的資源延緩進程,防止經濟衰退演變成不斷惡化的經濟崩潰。但對經濟總量不大、債務負擔過重的弱小國家來說,確是難上加難。

冰島、匈牙利和烏克蘭面臨的問題正說明了這一點。這些國家的政府與國際貨幣基金組織——人們一般認為后者在幫助前者——采用了明顯的非凱恩斯主義的措施,包括削減公共開支,提高利率等。其他存在類似問題但還未爆發出來的國家包括愛沙尼亞、拉脫維亞、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、巴基斯坦和印度尼西亞。我們可以看到這種毀滅性危機的很多例子,比如2001年底的阿根廷危機(這次危機還導致阿根廷的政治動蕩)。

另外值得注意的是日本在上世紀90年代的經驗,它表明即使在最大的經濟體中,政府行動效果也是有限的。

20世紀90年代日本的危機

在日本發生危機前它曾被視為世界上“第二大超級經濟大國”。在20世紀80年代,日本的平均增長率保持在4.2%,而同時期的美國只有2.7%,西德則為1.9%;在裝備制造業方面日本的投資是美國的兩倍多。當時媒體評論幾乎一致認為日本代表著世界經濟的未來。1992年美國國會的一個委員會預計日本將在2000年前超過美國。“追趕日本”成為當時歐洲和北美工業家們激勵員工提高生產率的口號。

日本的這場危機使日本經濟由增長轉入停滯并持續了15年之久,期間則交替出現短暫的衰退和更短暫的增長。2007年日本經濟的規模是美國(或歐盟)的三分之一,只相當于1992年預計的60%。

通常人們將這場危機的原因歸咎于金融體系運行中的失誤:新自由主義者認為,危機應歸因于日本在20世紀80年代的金融自由化還不夠徹底,其他人則認為,日本經濟持續停滯主要是由于危機發生后中央銀行處理不當。

然而,馬克思主義有關危機的分析都可以在日本的危機中得到證實。從上世紀50年代到80年代,日本的資本對勞動比率迅速增長——與同期的美國相比日本的增長速度快3倍。正如馬克思指出的那樣,資本對勞動比例的快速增長帶來了利潤率下降的壓力。從60年代末到80年代末,日本利潤率大約下降了四分之三。

直到20世紀80年代末這種利潤率的下降似乎都在可以控制的范圍之內。在日本式的資本主義經濟中,國家主導投資方向,銀行不關心企業的利潤率,他們只保證向工業集團提供投資資金。這樣只要有利可圖人們就會去投資。在20世紀80年代,日本的投資占國內生產總值的31%,而同期的美國僅占21%。但是,要維持這種高投資只能靠限制大眾消費:這部分是靠壓低實際工資,部分則是通過國家只提供最低限度的醫療補助和退休金從而迫使人們儲蓄。

正如一位分析家在1988年指出的那樣,“日本的實際工資最多只有美國的60%。日本工人不得不把他們一生中掙的大部分錢存起來,以備住房、教育、養老和醫保支出的需要”。

日本工業以不斷加快的速度生產新商品,而這種低水平的實際工資卻限制了這些商品的國內市場規模。即使有較高的投資,消費需求也無法吸收其產品:“日本大工業中的消費品部門勞動生產率不斷提高,要使日本的資本積累不因為工人階級有限的購買力而打斷,日本就必須尋找出口市場。”

但后來在20世紀80年代末,日本國內投資和出口都面臨著壓力。《金融時報》的吉莉安·泰特以其新聞筆法這樣描述這場危機:“到20世紀80年代末越來越難……進行有利可圖的投資”;伯克特和哈特一蘭登伯格則指出,“相對于有利可圖的私人生產性投資機會,日本的剩余價值積累得太多了”。

利潤率長時間的持續下降最終產生了影響。在利潤率下降的同時,里根政府又通過1985年的廣場協議約束日本,迫使日元升值——結果使得日本產品相對美國消費者而言漲價,這樣日本的出口很難維持原有的水平。在這種情況下日本的泡沫經濟應運而生。

為了彌補企業因匯率壓力而造成的損失,財政部鼓勵銀行大幅增加企業貸款。增加的銀行貸款卻大量進入了投機領域。“大公司長期使用房地產作為擔保物,流動性的激增引發了房地產價值迅速攀升,并由此使股票價值飛漲。”資產價格上升和股票交易繁榮的局面一直持續到日本公司的凈值大于美國公司——盡管日本經濟的規模比美國的要小得多。只要泡沫持續,日本經濟就繼續增長,甚至在泡沫已經開始破裂后也是如此(1990年,東京證券交易所的日經指數下跌40%)。銀行借貸使日本經濟在1990至1992年間繼續保持增長,雖然每年僅有1%的增長速度,但同時期的美國和西歐都處于經濟衰退之中。

但銀行的問題迅速增多。它們的貸款被用于購買土地和股票投資,但是由于這些資產的價格大跌,貸款無法收回。以至在1995年,日本政府不得不用公共資金來拯救兩家銀行。它當時相信,“大刀闊斧的改革”一定能使東京有一個自由、公平和全球化的市場。然而,在幾個月的短暫復蘇之后是長期的衰退和一系列的銀行危機,銀行資產因壞賬總共損失71萬億日元(超過5000億美元)。據美國政府估計,截至21世紀初,深陷危機或實際已破產的企業擁有的資產大約有80-100萬億日元(6000-7000億美元),國際貨幣基金組織估計的數字更是多達111萬億日元(8400億美元)。

金融體系在泡沫產生中的作用和曠日持久的銀行危機使大多數評論家把危機歸咎于日本金融體系的問題。新自由主義的信奉者們聲稱,問題在于控制著國家的銀行系統和工業直接的關系過于密切,這樣就沒有對銀行的嚴格監管,而在真正競爭性的經濟環境下是有這種監管的。1998年克林頓政府的財政部長薩默斯訪問東京時,就把日本的銀行系統和“財務健康的美國銀行系統”進行了對比。上述新自由主義的解釋失敗了,因為普遍承認美國經濟滿足“具有競爭性”這一條件,但類似的泡沫還是發生在了美國這樣的經濟體中。實際上,很難看出20世紀80年代末的日本泡沫和本世紀頭十年中期的美國房地產泡沫有什么根本的不同。

但我們沒有任何理由認為,日本的經濟停滯的最終原因是銀行危機。利潤率的下降導致生產性投資的下降,盡管還沒有徹底崩潰。新古典經濟學家林文夫(Fumio Hayashi)和愛德華·c,普雷斯科特認為,想要投資的公司仍然可以進行投資。但他們也認識到,“平均來說這些項目的回報率很低”。在這種情況下,無論是新自由主義者所設想的通過讓危機進一步惡化來實現重組銀行系統,或是凱恩斯主義者提出的讓危機逐漸深化來實現重組銀行系統,都不是解決危機的辦法。保羅·克魯格曼指出:“在有關結構性改革的討論中,最引人注目之處在于,當有人提出如何增加需求——與供給相對——時,人們對此的回答總是很模糊。至少就我而言,我一點都不敢確信,現在要求日本進行的那些結構性改革會增加需求,我也沒有理由相信,更激進的改革會使經濟走出現在的危機。”

克魯格曼提出的解決方案是,向銀行注入更多的資金。但是,即使這種方案行之有效,它也有可能導致一種新泡沫的產生,相同的問題在不遠的將來還會重新出現。問題在于他沒能抓住問題的關鍵。克魯格曼雖然有時批評資本主義,但終究還是個資本主義的支持者。危機的根源不在銀行系統本身,而在整個資本主義體制。低利潤率壓低了投資水平,同時使資本家不愿主動提高工資水平。這反過來使得國內經濟無法吸收增加的產出。新一輪的大規模積累可能可以吸收增加的產出,但它的前提是利潤率要能比之前高得多。

日本政府確實采用了一些凱恩斯式的解決方案,展開了大規模的公共工程建設(包括橋梁、機場、道路等)。根據一項統計,這些建設使政府開支在國民生產總值中的比例從1984-1990年間的平均13.7%提高到1994-2000年間的15.2%。加文·麥考馬克稱,隨著經濟泡沫在20世紀90年代破裂,經濟陷入長期衰退,政府采取更大規模的凱恩斯式赤字經濟來拉動經濟,但其作用卻每況愈下。

日本的公共經濟部門的規模增大到英國、美國或德國的3倍,它一共雇用700萬人,占所有勞動力的10%,每年開支在四五十萬億日元左右(大約3500億美元),相當于國內生產總值的8%,是其他工業國家的兩到三倍。

事實上,如果把軍備開支考慮在內,那么美國和日本就有相似水平的“非生產性”開支。但這還不足以填補日本由于利潤率偏低而導致的投資刺激不足的問題。日本經濟在20世紀90年代不像美國和德國在20世紀30年代早期那樣徹底崩潰。國家好像仍然能夠阻止危機,但無論是貨幣主義手段還是凱恩斯主義手段,或是兩者的結合,都無法使日本經濟恢復到以前的增長水平。日本部分資本認為,它們能夠通過投資海外來擺脫困境——正如總投資和國內總投資的差距所顯示的那樣。日本通過向中國出口資本產品和(生產過程的)中間產品,接著用這些產品生產美國所需的消費品,從而實現了有限的經濟增長。但日本國內還有更多的資本,用資本輸出的方式并不能解決他們的問題。這樣這些資本只能靠不遺余力地提高剝削率來提高利潤率,但這只能減少國內需求,使問題進一步惡化。現在日本已經陷入全球金融危機所造成的衰退漩渦之中。

像羅斯福新政的經驗一樣,日本的經驗似乎也表明,由于不能大規模地觸動私人資本,國家干預所能起到的最大作用是阻止經濟完全崩潰,但它無法克服因利潤率下降造成的根本失衡,恢復原有的經濟活力。如果果真如此,那么我們就處于非常嚴重的危機之中。日本經濟長達15年的癱瘓并不意味著給世界其他國家和地區造成災難性的影響,雖然它確實在一定程度上引發了1997年的金融危機,而這場危機對東亞、東南亞、俄羅斯和拉丁美洲產生了很大影響。但如果美國也發生長達15年的經濟癱瘓的話,那么世界各地都會感受到它的影響,因為美國資本會利用美國國家的力量和在世界金融體系中的主導地位,將危機帶來的損失轉嫁到資本主義世界的其他弱小國家身上。

結論

自然人們都想知道當前的危機到底將有多嚴重。但這是馬克思主義者無法準確預測的事。在1873年給恩格斯的一封信中,馬克思為自己不能事先知道危機的發展進程而感到沮喪:“我在這里向穆爾講了一件我私下為之忙了好久的事。然而,他認為這個問題無法解決,或者由于涉及這一問題的因素很多,而大部分還有待于發現,所以問題至少暫時無法解決。事情是這樣的:你知道那些統計表,在表上,價格、貼現率等等在一年內的變動是以上升和下降的曲線來表示的。為了分析危機,我不止一次地想計算出這些作為不規則曲線的升和降,并曾想用數學方式從中得出危機的主要規律(而且現在我還認為,如有足夠的經過檢驗的材料,這是可能的)。如上所說,穆爾認為這個課題暫時不能解決,我也就決定暫且把它擱下。”(《馬克思恩格斯全集》中文第一版第33卷第87頁)

今天,這種無能為力感仍然困擾著馬克思主義者。當銀行自己都不知道它們的債務有多少時,我們也很難說自己知道得更清楚。現在我們能做的就是擴大“救助”的比喻意義:水桶比過去任何一次都大,但債務的水池卻更深。在處理從未預料會發生的問題時,驚慌失措的政客和驚恐萬分的資本家難免彼此沖突。現在,關鍵的時刻已經來臨。甚至一些資本主義最堅定的支持者,也對銀行無力向工商企業提供急需的信貸的局勢而感到沮喪,他們甚至已在私下里討論由國家完全接管國家銀行系統的可能性。其他人擔心,如果銀行突然向“實體經濟”釋放出國家給它們的巨額資金,由此帶來巨大的通脹壓力和“嚴重的經濟衰退”(不是馬上出現而是經過一段時間才顯現),到時將如何收場?這是那些堅定維護資本主義的人無法回答的。

今天,革命的社會主義者不應簡單地通過與1929年、1992年或者與其他時期的危機對比來說明當前危機的深度,因為這樣只能反映出我們自己的迷茫。我們需要明白的最重要的問題是,這次危機不僅僅是缺少金融管制或是銀行家的貪婪造成的,而是系統性的;資本主義的那些主要的企業其規模已經太大,它們已經不可能靠市場機制的盲目運行而度過危機。這就是為什么即使會造成新的問題國家也不得不進行干預的原因——這些問題包括政治和意識形態的混亂。我們應該利用資本主義的這次混亂來傳播社會主義者的觀點,同時在統治階級試圖讓人民大眾為這次危機買單之時,力爭成為各種反抗形式的中流砥柱。我們沒有能預見未來的水晶球,但我們能清楚地看到現在正在發生什么和我們的責任所在。正如詹姆士·康諾利所說,“真正的預言家就是那些能塑造未來的人”。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號