新華社的違禁詞,網(wǎng)上由來已久,流傳甚廣。一是官方,二是出自出版專業(yè)。引起互聯(lián)網(wǎng)廣泛重視。

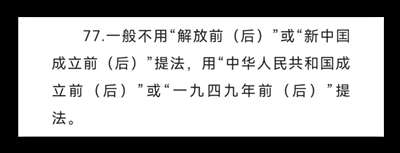

其中。比較引人注目的是不得說解放前后,新中國。

人們對此早就耿耿于懷:與時俱進到這種地步了嗎?公然倒行逆施,告別革命,忌諱階級解放,忌諱新中國。替誰忌諱?只能替蔣介石。

這是該通訊社哪任領導治下的“改革”呢?溯源追去,流傳甚廣的版本是:

網(wǎng)絡搜索《新聞閱評動態(tài)》及其出處,卻發(fā)現(xiàn)新華社的《新聞閱評動態(tài)》永遠只有禁用詞的315期,沒有搜尋到其他期,沒有搜尋到新華社正式發(fā)文的文本。而新聞閱評,則是中宣部和全國黨報的內(nèi)設機構(gòu)。

老百姓不明就里,但“禁詞”事關出版編輯,受到專業(yè)人士關注。北京師范大學專門“咬文嚼字,傳播專業(yè)的編校知識”的公眾號《木鐸書聲》2020.4.17登載張惠芳的一篇文章,《讓作者了解出版規(guī)范很有必要》,文章從編輯專業(yè)實踐角度,總結(jié)、歷數(shù)了出版規(guī)范:

一、 國家法律(8項),

二、國標(10項),

三、部門規(guī)章(9項),

四、行標(4項),

五、行規(guī)5項。

在最后的“行規(guī)”中,作者認為,行規(guī)“雖然沒有正式條文,不具備強制約束力,但能長期被沿用,肯定是有道理的。”新華社的所謂“禁詞”,也被作者列入“行規(guī)”,理由是:

1, “據(jù)說最早是新華社的內(nèi)部文件,是供本社編輯、記者、通迅員采寫新聞報道參考用的,但從未見過正式或者公開的文本,也未得到新華社的證實。”

2, “這些年,每年都會有人以新華社的名義,對這個“文件”進行修訂和補充,內(nèi)容已由最初的40多條增加到100多條。“

3, 雖然“談不上有什么法律效力或約束力,但是它總結(jié)的用詞用語涵蓋了《圖書、期刊、音像制品、電子出版物重大選題備案辦法》《關于正確使用涉臺宣傳用語的意見》等正式文件的精神,對書刊編輯出版中涉及的政治、民族、宗教、社會生活和領土主權(quán)、國際關系等重大、敏感問題要注意的事項,進行了全面歸納和提醒,實用性很強,因此不僅被書刊報的編輯視為重要參考文本,而且被其他從事宣傳工作的人作為“參考文件”,同時也是書刊報編校質(zhì)量檢查默認的計錯依據(jù)。”

搜尋到此處,筆者不禁思量,按專業(yè)人員觀察,結(jié)合出處疑竇百出,流傳甚廣的廢除“解放”,廢除“新中國”,原來和新華社找不到法律關系!

于是,筆者不僅暗自埋怨新華社的官僚主義,為何不做辟謠?于是又以“新華社辟謠”搜索,只見五花八門,各種辟謠充斥版面,看來新華社無暇顧及。從人民網(wǎng)的消息來看,違禁詞肯定是有的,但有無77條,是個迷。

如果以張文的嚴謹為依托,那么,究竟是何好事之徒,“每年都會有人以新華社的名義,對這個“文件”進行修訂和補充”?首先肯定是出版界人士,其次是有心人。在“實用性很強”中,點出一兩個政治詞匯,把新華社直至中國官方裝扮成忌諱階級解放,忌諱新中國,倒行逆施,告別革命,替僵尸蔣介石伸張。這是不是主觀目的,我們不好說,因為據(jù)說是誅心,是上綱上線,是階級斗爭為綱,是極左。

但至少在已經(jīng)形成的客觀效果上,拉新華社的大旗為虎皮,把鮮明的階級立場站位隱匿在詞語的變遷中,形成一種約定俗成和潛移默化。這是一種高超的手段:我絕不反共,但我實實在在的做顛倒歷史的事,你奈我如何?就像美國人的對臺政策,在模糊中攥住對手的睪丸。

聯(lián)想十年前有拱卒不止的網(wǎng)文自鳴得意,大批自由派已從南方某報系潛入網(wǎng)絡;十年后,美國國務院和美國國際開發(fā)署已從國家預算中要求撥款總額逾20億以“抗衡中俄帶來的影響” 。其中包括1.38億美元用于反俄和反華宣傳。在這樣的背景下,政治違禁詞的客觀效果大有來頭,被模糊對象有出面澄清的責任。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號