1

《狂飆》中的高啟強(qiáng)這個(gè)角色讓人喜歡,表面原因很多,比如他雖是黑社會(huì)集團(tuán)頭目但從不親手沾血?dú)⑷耍ㄟ@在觀感上十分討喜),比如他雖富甲一方卻極盡癡情“一生只愛一個(gè)人”,比如他氣質(zhì)雍雅、談吐纖細(xì)、一幅慈賈儒商做派……

不過這些都不是關(guān)鍵,觀眾為之共鳴,還是在于他的階級(jí)晉升過程。

「如果勤勞真的可以致富,那么工人和農(nóng)民應(yīng)該是這個(gè)社會(huì)中最富有的人群」,然而事實(shí)顯然并不是這樣,這也是高啟強(qiáng)可以“俘獲人心”的深層緣由。

高啟強(qiáng)并不是《征服》里的劉華強(qiáng)那般殺人不眨眼的帶有街頭惡棍氣質(zhì)的蠻夫,他在走出舊廠街之前,其骨子里是和普羅百姓一樣深深遵守著等級(jí)森嚴(yán)的社會(huì)秩序。

國企工廠覆滅、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)野蠻人一統(tǒng)江湖、末代工人階級(jí)家庭的貧苦出身,這些都讓高啟強(qiáng)深知世紀(jì)之交時(shí)代浪潮下的「社會(huì)紀(jì)律」其不可撼動(dòng)性,身處最底層的他本意也并沒有去挑戰(zhàn)這種格局的意愿、膽量和心氣,更不愿意去傷害任何人。

但是最終證明,不去刺殺這種紀(jì)律,不去成為一個(gè)破壞紀(jì)律的壞人,高啟強(qiáng)非但不能“勤勞致富”,他甚至連在菜市場(chǎng)里勤勞工作的資格都保不住。

當(dāng)土壤已經(jīng)爛透,旁生枝節(jié)、惡果結(jié)出,這也是很難去譴責(zé)的。

犯罪從不是孤立的,而必然是隨著政治和經(jīng)濟(jì)的變革而變化。

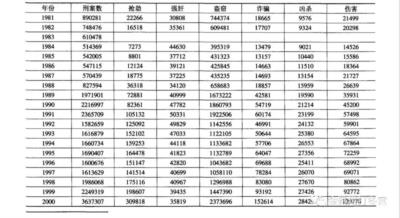

新中國成立以來,我國的刑事犯罪隨著我國的政治形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)變革和社會(huì)治安情況等的變化而不斷變化,大致可分為五個(gè)時(shí)期。

一、基本完成社會(huì)主義改造時(shí)期(1949-1956)。

1950年全國發(fā)生刑事案件共51萬起,按當(dāng)時(shí)全國5.5億人口計(jì)算,立案率為0.93‰;1952年比1950年下降50%以上,立案率只有0.42‰

1955年為0.37‰,1956年為0.28‰,總體呈現(xiàn)出急劇下降的態(tài)勢(shì)。

在此期間,犯罪主要發(fā)生于國民黨殘存余孽在邊緣地帶糾集土匪所致,每年平均發(fā)生刑事案件29萬起,立案率為0.415‰。

能夠快速把犯罪減少到如此令人驚奇的程度,體現(xiàn)了社會(huì)主義制度的優(yōu)越性,可謂創(chuàng)造了世界奇跡。

二、開始全面建設(shè)社會(huì)主義時(shí)期的(1957-1965年)。

這一時(shí)期的犯罪形勢(shì)呈現(xiàn)出起伏態(tài)勢(shì),刑事案件立案率1959年為0.298‰,1960年為0.32‰,1961年為0.64‰,1964年為0.35‰,1965年為0.33‰,1966年0.24‰。

三、無產(chǎn)階級(jí)文化大革命時(shí)期(1966-1976)。

由于假麻子橫行、Red二代破壞革命行為猖獗(此處不贅,已說過多次)在一段時(shí)間內(nèi)(主要是1966-1968年)社會(huì)秩序大亂,刑事犯罪抬頭。

到1973年,犯罪率仍為0.6‰,當(dāng)年發(fā)案數(shù)為54萬起。

四、粉碎所謂“四人幫”到1983年“嚴(yán)打”期間。

粉碎所謂“四人幫”后,刑事案件出現(xiàn)了急劇上升、甚至是難以遏制的勢(shì)頭。

按當(dāng)時(shí)人口計(jì)算年立案率,1980年為0.77‰,1981年為0.89‰,1982年為0.74‰。

這一時(shí)期的突出特點(diǎn)是青少年犯罪日益突出,在整個(gè)刑事案件中的比例高達(dá)70%-80%。

五、改革開放進(jìn)程加快以后的犯罪(1984-1999年)。

早在1979年時(shí),當(dāng)年度刑事案件總數(shù)就已經(jīng)首次突破60萬起(當(dāng)年為63.6萬起),十年后的1989年更達(dá)到197萬起,1991年更是達(dá)到263萬起,立案率為2‰,實(shí)屬罕見。

以上數(shù)據(jù)為我國犯罪學(xué)界對(duì)20世紀(jì)新中國成立后的犯罪問題考察,收錄在康樹華的《新中國成立以來的犯罪發(fā)展變化及理性思考》中,可以參考。

2

治安幾近無治安、檢法幾近無檢法,這種黑社會(huì)死灰重燃、刑事犯罪如家常便飯的態(tài)勢(shì),在80年代末至90年代末的十年間為共和國書寫了難以抹去的時(shí)代記憶。

犯罪發(fā)展速度最快的年份是1988、1989兩年 ,其環(huán)比發(fā)展速度分別為145.1%和238.3%;之后發(fā)展速度較快的年份還有2000年,發(fā)展速度相對(duì)于1999年來說為161.7% 。

追溯長期根源,是1979年逐步廢止知青下鄉(xiāng)政策。

自1979年始,知識(shí)青年被大規(guī)模召回城市,強(qiáng)行往國企里面塞,造成了體制性的人浮于事、大鍋飯、“一份工三人干”等惡況。

同時(shí),那些沒能進(jìn)入國企的青年,便游走街頭無所事事,隨即迎來了83嚴(yán)打……

1983年8月25日,中央發(fā)出《關(guān)于嚴(yán)厲打擊刑事犯罪的決定》,提出從1983年起,在三年內(nèi)組織“三個(gè)戰(zhàn)役”。

從1983年8月上旬至1984年7月,各地公安機(jī)關(guān)迅速開展嚴(yán)厲打擊刑事犯罪活動(dòng);此后至2001年,除1985年、1997年外,每年都組織“嚴(yán)打”。

“嚴(yán)打”,即嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重刑事犯罪活動(dòng),最早提出這個(gè)詞的人是當(dāng)時(shí)的中顧委主席、中央軍委主席,十一屆三中全會(huì)之后由于中國各地社會(huì)治安不好,成為了當(dāng)時(shí)面臨的急需解決的突出問題。

根據(jù)公安部的統(tǒng)計(jì),1980年全國立案75萬多起,其中大案5萬多起;1981年立案89萬多起,其中大案67000多起;1982年立案74萬多起,其中大案64000起。

到1983年上半年,案件數(shù)量猛烈上升,雖隨著開展“嚴(yán)打”發(fā)案大幅度下降,但全年立案總數(shù)仍達(dá)61萬多起,其中大案65000多起。

后來迫于無奈,又搞了一段時(shí)間的“知青重返農(nóng)村”運(yùn)動(dòng),并硬著頭皮重新正面宣傳一度被抹黑的下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)。

就城市安置知青的問題,那時(shí)候還提出“大城市學(xué)上海,小城市學(xué)常州”的口號(hào),就是為解決知青在城市的安置難題,什么“父母提前退休、兒女提前接班”的封建之事也在國企內(nèi)大面積出現(xiàn)。

至于到了90年代末將國企解體瓦解時(shí),已不會(huì)有人愿意去追溯這些根因,只知道大快朵頤得鯨吞國有資產(chǎn)。

推薦閱讀:一九九八,工人下崗

以上是黑社會(huì)產(chǎn)生的長期根源,而短期根源則是80年代中后期的軍隊(duì)改革。

一方面,“軍隊(duì)要忍耐+軍隊(duì)可以經(jīng)商”使得原本吃皇糧的制服機(jī)構(gòu)無限下沉,軍隊(duì)內(nèi)部克扣軍餉、社會(huì)上又欺壓百姓商販,屢屢上演穿著軍裝和商戶“搶生意”、“爭(zhēng)攤位”的奇景。

推薦閱讀:軍隊(duì)經(jīng)商始末

另一方面,百萬大裁軍轟轟烈烈,可是卻又并未做好退伍安置工作,造就了難以計(jì)數(shù)流入社會(huì)的“兵痞”,成為了各個(gè)地方黑惡勢(shì)力崛起的組成人員。

那一時(shí)期,基層警事完全脫離了黨的領(lǐng)導(dǎo),幾乎“社會(huì)化”。

官方警力一旦社會(huì)化,最直接惡果就是警黑勾結(jié)。

派出所、公安局淪為了黑勢(shì)力的保護(hù)傘、“鐵哥們”,從而使得黑社會(huì)不但時(shí)隔四十年在華夏大地死灰復(fù)燃,并各擁地頭、相繼做大,讓90年代徹底成了“黑色年代”、“黃色年代”。

像孔慶東老師生動(dòng)描述的:

百萬工人下崗,百萬小姐上崗。

黃賭毒在中國死而復(fù)生,其背后也是因?yàn)楹谏鐣?huì)做大。

在任何國家,有黃賭毒都必然有「黑」——而「黑」,永遠(yuǎn)是控制黃賭毒的幕后boss,比如《狂飆》中徐江的白金瀚(黃)和白江波的下灣賭場(chǎng)(賭),都需要雇傭私家武裝為其生意“保駕護(hù)航”。

3

在這種環(huán)境里,高啟強(qiáng)一類的原本老實(shí)本分的討生活的底層人群根本無法躲過滲透,是避之不及的社會(huì)風(fēng)浪將高啟強(qiáng)一點(diǎn)點(diǎn)的哺育喂養(yǎng)。

應(yīng)當(dāng)看到,在成為一方富強(qiáng)之前,高啟強(qiáng)在內(nèi)心深處都沒有真正意義上的想要去凌駕于誰,他所做的太多事都是在被動(dòng)的自保(保護(hù)自己、弟弟妹妹、唐家兄弟):借坡下驢狐假虎威地冒充與安欣很熟(逃脫唐小龍衛(wèi)生費(fèi)敲詐),硬著頭皮去給鄰鋪商販的弟弟出頭(繼續(xù)裝逼以逃脫衛(wèi)生費(fèi)),冒著坐牢的風(fēng)險(xiǎn)去攔殺陳書婷母子回京海的警車(以向徐江換回被綁架的唐小虎)……

就本能而言,那一時(shí)期的高啟強(qiáng)依舊是安分守己、不愿惹事的“下游人”。

徹底扭轉(zhuǎn)其前途命運(yùn)和處世心態(tài)的一刻,是他在陳書婷提攜下成為陳泰義子的那一天。

高啟強(qiáng)也有自白:

我的人生第一次有尊嚴(yán),是干爹買下白金瀚送給我。

當(dāng)然,不可忽視的是,能夠被陳泰賞識(shí),是源于在此之前他一次又一次于生死局中成功脫險(xiǎn):“豬腳面局”讓安欣抓捕落空,唐小龍家中扛過曹闖誘供盤問,“鋼鐵廠決戰(zhàn)”帶老默KO徐江……

高啟強(qiáng)這些于黑白兩道雙雙脫困的本事,證明了自己的“天賦”,成功令陳泰側(cè)目并吸納其進(jìn)入建工集團(tuán)。

只不過,如前文所述,以上那些“成長期”的進(jìn)化史均非高啟強(qiáng)主觀意愿。

在那個(gè)階段,他依舊僅僅想當(dāng)個(gè)小靈通店的老板、和弟弟妹妹過安穩(wěn)日子而已,所以他與徐江的一系列斗爭(zhēng)都是在這個(gè)框架內(nèi)進(jìn)行——所以之所以,他會(huì)恐懼并痛斥弟弟私造槍支的違法行為,他心底里還是想當(dāng)個(gè)隱入塵煙的小老百姓。

只是徐江和白江波兩位區(qū)域性黑頭的死,讓京海的黑道出現(xiàn)了權(quán)力真空,也讓陳泰急需尋找新的馬仔為自己效力,于是高啟強(qiáng)走上歷史舞臺(tái),成功接管了徐白二人在京海的遺產(chǎn)(白金瀚+陳書婷),并一夜之間實(shí)現(xiàn)了階級(jí)躍升。

這是高啟強(qiáng)第一次事實(shí)上在主觀層面成為了一個(gè)「老大」,人生分水嶺就此產(chǎn)生。

也正是在那一天,他與安欣分道揚(yáng)鑣、自此形同陌路,電視劇也直接給出了兩人擦肩而過、安欣漠視高啟強(qiáng)伸手示好的鏡頭描寫。

那句話說得好啊:

一個(gè)人的命運(yùn),除了靠自我奮斗,也要考慮歷史的行程。

在建工集團(tuán),完全收獲了規(guī)模性社會(huì)資源的高啟強(qiáng),從一個(gè)刺破紀(jì)律的市井百姓成為了一個(gè)維護(hù)紀(jì)律的黑惡勢(shì)力領(lǐng)導(dǎo)者,他從下游來到了上游。

這種局面,一直持續(xù)到歷史等來了又一批帶著「新·社會(huì)紀(jì)律」入場(chǎng)的政治力量——十八大/督導(dǎo)組/掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)——方才宣告瓦解。

所以這就是高啟強(qiáng)遠(yuǎn)比劉華強(qiáng)們更讓觀眾著迷、且讓觀眾更愿意去同情甚至共情的原因。

他的前半生正是許多人的生活,他的后半生正是許多人的幻想——而他前后半生之所以會(huì)發(fā)生巨變的社會(huì)根因(腐敗糜爛、黑惡橫行、階級(jí)鴻溝、貧富差距)又同樣深深為廣大觀眾所感同身受。

縱然不是所有人都有高啟強(qiáng)的天賦(強(qiáng)大的心理素質(zhì)和學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力)和運(yùn)氣(一次次逃過死亡并等來接盤徐江+白江波社會(huì)遺產(chǎn)的機(jī)遇),但是幾乎所有人都經(jīng)歷或見聞過高啟強(qiáng)在“魚販時(shí)期”那些被碾入塵埃、被極端欺侮的小人物困境。

因而,當(dāng)劇中的高啟強(qiáng)最終掙脫泥潭走上巔峰時(shí),觀眾會(huì)忍不住代入,并為之歡呼叫好(這里面張頌文老師的演技也是核心一環(huán),換個(gè)演員可能效果謬之千里,就這個(gè)本子來說,哪怕孫紅雷、王志飛也不行)。

三個(gè)階段的三種眼神,令人震撼的“眼技”

4

說完感性層面,還是回到理性框架。

無論高啟強(qiáng)的人生經(jīng)歷如何讓人感懷悵嘆或熱血沸騰,黑社會(huì)集團(tuán)的組織性質(zhì)是絕對(duì)不可以被美化和崇拜的。

那些子彈、利刃、鐵棍,以及侮辱、傷害、踐踏……沒有加禍在自己的身上,很多人自然會(huì)不經(jīng)意地將高啟強(qiáng)團(tuán)伙粉飾化。

然而,可以去想想莽村的李順李青父子,想想泥螺村的村民,想想那個(gè)被威脅冰箱斷電(冰箱里是父親救命的胰島素)而被迫去給督導(dǎo)組塞卡片的服務(wù)員——這些可憐的普通人,他們又做錯(cuò)了什么?卻為什么要隨時(shí)成為高啟強(qiáng)迷人微笑與社會(huì)精英作態(tài)之下的無辜犧牲品?

三十年前有人為哈爾濱的喬四搖旗吶喊,二十年前有人為沈陽的劉涌鳴冤叫屈,十年前有人為四川的劉漢披袍增輝……

但在這些“納稅大戶”“慈善先鋒”“企業(yè)大家”的涂脂抹粉之下,是太多譚思言和陸寒的無聲悲劇,以及數(shù)不勝數(shù)黎明百姓的家破人亡。

即便是露骨如《狂飆》,在堅(jiān)持不忤事實(shí)和邏輯閉環(huán)的前提下也無法回避一個(gè)難以回避的真相:在一個(gè)被腐敗污濁、被黑色滲透的權(quán)力體系里,縱使安欣這般不忘初心的理想主義者,他之所以能夠奢侈得堅(jiān)守理想、奢侈得“軸”,也是因?yàn)檫@位安警官客觀上存有政治靠山(安長林、孟德海)而已。

否則,安欣也不過是譚思言、陸寒早早領(lǐng)盒飯的下場(chǎng)。

這就是黑惡勢(shì)力即「腐敗權(quán)力+私有武裝」所造就的的政治后果。

在過去那個(gè)被稱為“江湖”——所謂“江湖”,就是社會(huì)主義法治無限淡漠——的年代里,我們所熟知的太多黑老大,背后都有政策和權(quán)力的背書。

如前文提到的劉涌,曾身兼沈陽嘉陽集團(tuán)董事長及和平區(qū)政協(xié)委員等職務(wù),1997年還當(dāng)選為第十二屆沈陽市人大代表;

如徐征勇,從一個(gè)農(nóng)民逐步爬升至村主任,連續(xù)擔(dān)任兩屆市人大代表,用金錢開道最終成為了黑老大;

如宋守強(qiáng),同時(shí)具備警察和涉黑頭目的雙重“黑白”身份;包括吉林省吉利亞飲食娛樂有限公司董事長梁旭東,通過各種關(guān)系混入長春市公安局警察隊(duì)伍成為刑警大隊(duì)偵查員,并組建了35人的涉黑團(tuán)伙……

還有廣東的“紅頂黑老大”龍杰鋒,在四會(huì)市警察隊(duì)伍藏身五年,直至2005年被槍殺其背后的涉黑組織“龍興社”才浮出水面……

同樣典型的安徽涉黑頭目李慶彬,自1992年以來,通過“以黑護(hù)白”非法控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)、土地使用轉(zhuǎn)讓權(quán)等,從中汲取利益,還行賄企圖連任鎮(zhèn)長繼續(xù)牟利,直至2008年才被鏟除。

李有田,「黨的領(lǐng)導(dǎo)」被基層宗族門閥侵蝕的典型

2018年1月11日,領(lǐng)袖在第十九屆中央紀(jì)律檢查委員會(huì)第二次全體會(huì)議上發(fā)表重要講話時(shí)強(qiáng)調(diào):

老虎要露頭就打,蒼蠅亂飛也要拍。要推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸,嚴(yán)厲整治發(fā)生在群眾身邊的腐敗問題。要把掃黑除惡同反腐敗結(jié)合起來,既抓涉黑組織,也抓后面的保護(hù)傘!

回想上世紀(jì)90年代的東北地區(qū)(以哈爾濱、沈陽為典型)、華北地區(qū)(以石家莊為典型)、西南地區(qū)(以昆明為典型),某些黑社會(huì)組織的社會(huì)地位甚至與當(dāng)?shù)毓俜狡狡鹌阶?/p>

外地調(diào)來的領(lǐng)導(dǎo)干部初來乍到,甚至還得去給當(dāng)?shù)氐牡仡^蛇“拜碼頭”,否則“日后工作不好開展”……

包括遇到些棘手的事兒,穿警服的“不好出面,不好處理”,還得去“麻煩”黑勢(shì)力“幫個(gè)忙”,所謂“以黑治黑”。

哈爾濱的喬四就是其中翹楚,算是玩的比較早的初代boss,一開始就是靠著幫民警“暴力強(qiáng)拆”、“拔釘子”,開啟創(chuàng)業(yè)之路。

這些都是90年代基層治理的形態(tài),黨組織蕩然無存,治安極度混亂。

在喬四的時(shí)代,連哈爾濱的派出所公安局的傳呼機(jī)、吉普車、辦公桌椅,都讓他包了,這哈市的黑社會(huì)生態(tài)還怎么治?

1993年,公安部刑偵局被迫成立了“有組織犯罪偵查處”,混亂程度可見一斑。

在90年代做生意,就是靠比拼誰更“狠”、更“會(huì)玩”、更“有人”,只有規(guī)矩,沒有規(guī)則。

像昆明的孫小果那種,以他后爹和他媽的職務(wù),花點(diǎn)錢改年齡出獄之類,其實(shí)并不算難事。

之所以2021年有段時(shí)間重點(diǎn)宣傳他,不僅是因?yàn)檫@孫子涉及明目張膽的官場(chǎng)勾結(jié)、腐敗庇護(hù),且此人行徑過于變態(tài)惡劣,在昆明黑道各種“常規(guī)的”黑惡淫亂手段不說,還喜歡用一些亂七八糟的“宮廷酷刑”當(dāng)眾折磨小姐和馬仔,在昆明的氣焰太囂張。

要非說昆明黑道的牛逼人物,鎮(zhèn)雄幫和東北幫才是最拉風(fēng)的,以及四川幫(蔣家田)、洪興幫(被香港電影洗腦)等昆明幫派,包括利用美色連睡兩個(gè)黑老大(候連喜、楊炯明)和一位云南省長(李嘉廷)的“昆明地下武則天”徐福英,共同組成了90年代的昆明社會(huì)秩序。

一直到2001年李嘉廷落馬、然后2003年嚴(yán)打黑惡勢(shì)力,昆明才算消停下來。

除了昆明,還有一個(gè)城市同樣是研究“黑社會(huì)時(shí)代”與“國企瓦解時(shí)代”的范本:石家莊。

從1998-2001年間,石家莊的下崗人員犯罪數(shù)占總犯罪數(shù)比例飆升,達(dá)到36.2%,比起1997年增長了三倍不止。

最明顯的是盜竊罪——一個(gè)反映也充斥著饑餓、彷徨、頹唐的罪徑,下崗人員的盜竊數(shù)量直接占到總盜竊數(shù)的50.8%,超過了半數(shù)。

這些現(xiàn)象的出現(xiàn)與國有企業(yè)改革帶來的大規(guī)模下崗潮有著密切關(guān)系,引起這些工人犯罪的核心動(dòng)機(jī)就在于“生存斷裂”。

他們所習(xí)慣的一切生存途徑都被徹底封死,且?guī)缀鯖]有任何救濟(jì)措施和情緒安慰,就任由他們孤零零地被飛馳的私有化列車,生硬又兇狠地拖在后面。

當(dāng)一座又一座國營工廠被粉碎,那些從廠子里雙目無神地走出舊世界的工人們,就一點(diǎn)一點(diǎn)地將一個(gè)曾經(jīng)秩序井然的城市,變得“魚龍混雜”起來。

1999年5月,張寶林的弟弟張寶義,被孫大洪的打手丁旭在石家莊街頭當(dāng)街打成重傷;兩個(gè)月后,張寶林帶人手持獵槍將丁旭和他的超跑堵在巷口,一秒爆頭。

從此張寶林的名字前面多了一個(gè)稱謂:石家莊老大。

兩年后,距離東北王、哈爾濱喬四爺被執(zhí)行死刑整整十年后,張寶林在石家莊終于被捕。

再兩年后,以張寶林為原型的電視劇《征服》上映,孫紅雷飾演的劉華強(qiáng)基本把張寶林的兇惡面相全貌演繹。

同樣是在2003年,昔日張寶林手下的馬仔張建設(shè),改名為張家豪,逃出了石家莊、去往了北京,算是和自己在莊里的所有灰與紅的記憶揮別。

在北京的娛樂場(chǎng)所看場(chǎng)子時(shí),啤酒瓶飛來砸去之間,張家豪認(rèn)識(shí)了趙剛——一位新的東北大佬的保鏢。

一年后,趙剛本色出演了這位大佬制作的電視劇。

困于分身乏術(shù),趙剛便把張家豪介紹給了這位大佬,讓他成了大佬身邊新的保鏢。

兩年后,電視劇又拍了續(xù)集,早就不說石家莊話、而是一口濃濃東北腔的張家豪,也本色出演了電視劇里的一個(gè)狠角兒——這兩部電視劇,就是《馬大帥》第一部、第二部。

而這位大佬,就是在“沈陽王”劉涌、以及“喬四爺手下第一殺手”李正光紛紛被繩之以法之后,崛起為新的“東北王”的二人轉(zhuǎn)龍頭:趙本山。

劉涌,前文提及,后文會(huì)再提。

1998年,伴著劉歡在耳畔靡靡不絕的《從頭再來》和宋祖英那首刺耳的《好日子》,石家莊的一位工人在毛主席塑像上面掛個(gè)了一副對(duì)聯(lián):

毛主席,向前看,前面都是貪污犯;毛主席,向后看,下崗工人沒有飯。

那座毛主席塑像的前面就是石家莊市政府,后面則是工人文化宮。

5

黑錢色,這是自古以來三個(gè)“干政效率”最高的民間工具,后兩者「錢色」是誘惑,而前者「黑」則是依托。

權(quán)力依托黑惡去做一些權(quán)力無法明做的事,黑惡則反過來依附權(quán)力拿到無法通過白道獲取的利益。

“黑社會(huì)干政”,這是各種腐敗類型里尤為損傷政治能量、顛覆我黨形象的腐化形式。

回看歷史,我黨我軍當(dāng)年在解放事業(yè)中俘獲民心的一大顯著之舉,就是砸碎剿滅一切舊制基層自治武裝,將老百姓從地方宗族武裝、前朝余匪武裝的黑暗統(tǒng)治中拯救出來,全部納入到黨的治安體系內(nèi)。

多少老一輩人提到共產(chǎn)黨、解放軍和毛主席,除了“讓我吃飽飯、不再餓肚子”,另一個(gè)功績(jī)和恩情就是“讓我不再受欺負(fù)、不再挨打、不再被搶兒搶女”。

這個(gè)“受欺負(fù)”,就是我黨建政之前數(shù)不盡的地方黑社會(huì)武裝勢(shì)力。

黑惡的種子在80年代被種下,可以說荼毒至今。

比如孫小果,有十九個(gè)保護(hù)傘并能雇傭一個(gè)副部級(jí)官員和五個(gè)正廳級(jí)官員為自己打工;

再比如能為區(qū)區(qū)八萬賠償款而勒令包頭市政法委從辦公經(jīng)費(fèi)中擠出來代賠、又鯨吞國有資產(chǎn)的“內(nèi)蒙王”郭全生;

再再比如能一年之內(nèi)拿下五座煤礦的“山西王”陳鴻志;

再再再比如組建地下武裝并壟斷區(qū)域內(nèi)賭博業(yè)/高利貸市場(chǎng)、發(fā)家逾百億、還當(dāng)選政協(xié)委員、頻頻大搞慈善和愛國公益事業(yè)的“四川王”劉漢……

每一個(gè)“地方大王”的背后,都站著一個(gè)甚至多個(gè)地方諸侯。

大樹不倒,猢猻長吠;大樹若坍,猢猻則散。

像有“沈河王”(沈河為沈陽市一區(qū))之稱的李俊巖,1999年被擒并被判處死刑,直接原因就是著名的沈陽官場(chǎng)大地震“慕馬案”。

1999年初,時(shí)任沈陽副市長馬向東、財(cái)政局長李經(jīng)芳、建委主任寧先杰三人,在澳門頻繁出入賭場(chǎng),被國家相關(guān)部門一舉拿下;一年后,“東北最后一位黑老大”、“沈陽王”劉涌正式被公安機(jī)關(guān)逮捕,其背后靠山、時(shí)任沈陽市長慕綏新隨即下野。

慕市長與之前落馬的馬市長就此一起落位沈陽歷史,江湖人稱“慕馬案”。

那場(chǎng)震動(dòng)幅度巨大的沈陽官場(chǎng)大地震,牽連甚眾,總涉案人員達(dá)100多人,其中副省級(jí)1人,副市級(jí)4人,僅各級(jí)的“一把手”就有17人,貪腐金額達(dá)數(shù)百萬美元。

這場(chǎng)大地震也導(dǎo)致了“沈陽王”劉涌的后續(xù)倒下。

推薦閱讀:劉涌往事

黑道事交給黑道辦,這種治理思維至今還是存在。

過去很多年,城市資本大舉下鄉(xiāng),全國各縣城大興土木搞房地產(chǎn)和工業(yè)園區(qū),實(shí)力雄厚的老板們?cè)谂龅街T如征地拆遷問題時(shí),不論是大企業(yè),還是其背后招商引資的地方政府都不愿意碰這個(gè)雷。

怎么辦呢?很簡(jiǎn)單:將相關(guān)業(yè)務(wù)“轉(zhuǎn)包”給那些具有黑社會(huì)勢(shì)力的“拆遷公司”!

比如2010年的大連道由家村,比如2012年的山西朔州,比如2014年的山東五蓮縣……

至于欠薪欠款、還對(duì)討要者動(dòng)輒毆打,對(duì)于曾經(jīng)各地涉黑的企業(yè)更是“常規(guī)操作”了。

比如南昌討薪不成反被威脅的農(nóng)民工張桂生,比如云南省巧家縣雙河村被騙400畝土地反被黑社會(huì)毆打的村民們(和《人民名義》中大風(fēng)廠事件如出一轍),比如河南小莊村被侵占生產(chǎn)樓反被黑社會(huì)頭目李含富征收保護(hù)費(fèi)+圍毆暴打的向陽生……

2016年,山西晉城曾一篇傳遍全國的熱文:《黑老大出獄:120人迎接放炮,現(xiàn)場(chǎng)有20路虎30奔馳》……

數(shù)不勝數(shù),讓人脊寒齒冷。

二十予年前,2001年的4月,全國治安工作會(huì)議開幕,長者發(fā)表重要講話,對(duì)開展新一輪“打黑”提出明確要求。會(huì)后,再次開展了以綜合整治為目的的全國打黑整治斗爭(zhēng)。

配合著長者領(lǐng)導(dǎo)的停止軍隊(duì)經(jīng)商和滅輪運(yùn)動(dòng),社會(huì)風(fēng)氣開始有了好轉(zhuǎn)。

二十年后,領(lǐng)袖在全國掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)總結(jié)表彰大會(huì)上再度雷霆發(fā)聲:

黑惡勢(shì)力是社會(huì)毒瘤,嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,侵蝕黨的執(zhí)政根基。

回看歷史,實(shí)在太多的觸目驚心、太多的難以置信。

航道回正不易,且依然任重道遠(yuǎn),掃黑仍存有死角,除根仍未到深莖,決不可再重蹈覆轍。

掃黑除惡的本質(zhì)是割除政治肌體的腐瘤,是凈化政治生態(tài)和維護(hù)政治初心的自我革命事業(yè)的一個(gè)部分。

剖析高啟強(qiáng)并立體化地評(píng)價(jià)高啟強(qiáng),以免下一個(gè)高啟強(qiáng)及其誕生土壤與保護(hù)傘的重新涌現(xiàn),這沒有盡頭。

跋

電視劇《狂飆》,劇名取自于毛主席1930年的名作《蝶戀花·從汀州向長沙》:

六月天兵征腐惡,萬丈長纓要把鯤鵬縛。

贛水那邊紅一角,偏師借重黃公略。

百萬工農(nóng)齊踴躍,席卷江西直搗湘和鄂。

國際悲歌歌一曲,狂飆為我從天落。

下筆時(shí),劇集仍在繼續(xù),但基本脈絡(luò)和黑惡勢(shì)力的主要權(quán)力人物均已露面,「官商學(xué)黑」這種權(quán)貴體制的典型結(jié)構(gòu)、也是封建門閥/軍閥/官閥/學(xué)閥彼此共生的物質(zhì)基礎(chǔ),也又一次浮現(xiàn)于臺(tái)面。

不獨(dú)日本、美國、歐洲或臺(tái)灣省,凡是私有制地區(qū)都會(huì)存有黑社會(huì),這不以政策念經(jīng)的意志為轉(zhuǎn)移。

同時(shí),還可以從另一個(gè)角度理解黑社會(huì)組織,那便是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的動(dòng)蕩本性,決定其市場(chǎng)主體自身必須形成壟斷才能為資本帶來穩(wěn)定的利潤。

于是,黑社會(huì)集團(tuán)就通過強(qiáng)行壓制競(jìng)爭(zhēng)、強(qiáng)買強(qiáng)賣、不準(zhǔn)他人進(jìn)入某些環(huán)節(jié),以合作乃至領(lǐng)導(dǎo)的姿態(tài)形成一個(gè)局部的壟斷經(jīng)濟(jì)體系。

所以,黑社會(huì)也是社會(huì)結(jié)構(gòu)過分依賴自由市場(chǎng)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的條件下的一個(gè)「社會(huì)穩(wěn)定因素」,也就是為什么過去許多年某些基層黨政機(jī)關(guān)甚至?xí)?ldquo;依仗”黑社會(huì)頭目幫助管理秩序、參與社會(huì)維穩(wěn)。

因此從歷史來看,自80年代末興起、于90年代末達(dá)到頂峰的國有企業(yè)解體潮,始終是分析中國黑社會(huì)死灰復(fù)燃現(xiàn)象繞不過去的時(shí)代背景。

一方面它促成了封建官僚主義的話語權(quán)得到重塑(從“大民主”時(shí)期的群眾手里奪回),另一方面則是大面積的下崗職工為此后所謂的“社會(huì)閑散人員”基數(shù)提供了要素支撐。

畢竟,一個(gè)有悖于政策初衷的客觀史實(shí)是無法回避的:二十多年前所謂的“下海潮”,本質(zhì)并不是貧民階層的致富經(jīng),而是各路二代們的斂財(cái)路與洗白池。

普通的群眾階級(jí)是沒有資源和本事創(chuàng)建聯(lián)想集團(tuán)等時(shí)代性民營企業(yè)的,等待他們的除了大下崗,別無其他。

工人階級(jí)家庭所習(xí)慣的一切生存途徑都被徹底封死,且?guī)缀鯖]有任何救濟(jì)措施和情緒安慰,就任由他們孤零零地被飛馳的私有化列車,生硬又兇狠地拖在后面。

這樣的故事原本在北方的國度都出現(xiàn)過:1991年蘇聯(lián)解體,使2000多萬俄羅斯人被迫留在“境外”,幾百萬人流離失所。

90年代初期,僅塔吉克斯坦由于社會(huì)和民族沖突就死亡60萬人,上百萬人背井離鄉(xiāng)。

在莫斯科、圣彼得堡、基輔,黑手黨無法無天,犯罪猖獗。蘇聯(lián)劇變后十年間各種犯罪、尤其是重大犯罪案件劇增。

整個(gè)90年代,俄羅斯每年由于犯罪造成的失蹤人口超過10萬。平均每5分鐘就有一人被殺害,平均每10萬人口有1000個(gè)犯人——這是世界上最高的犯罪率。

到了90年代末期,擁抱了“民主自由”的俄羅斯每年縮減人口約80萬,全俄平均預(yù)期壽命從戈?duì)柊蛦谭蛏吓_(tái)前的70歲降到64歲,男性平均預(yù)期壽命降到54歲。

然而,秦人不暇自哀……

掃黑除惡運(yùn)動(dòng)的本質(zhì)是一場(chǎng)政治肅清,而不論主觀還是客觀,政治肅清都是意識(shí)形態(tài)清朗的前提。

從工人階級(jí)到資產(chǎn)階級(jí),高啟強(qiáng),他是時(shí)代的產(chǎn)物。

打黑,就是在清算一個(gè)時(shí)代。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)