依照美國的聯邦法律,1月6日,國會參眾兩院將要召開聯席會議,點算各州選舉人團投票結果,并最終確認總統歸屬。現任副總統兼參議長彭斯將主持儀式。 作為2020美國大選的最后一個法律環節,國會宣布選舉結果往年“儀式感”更強,時間也會在一天之內,但由于特朗普總統至今不承認敗選,并敦促共和黨議員對國會認證程序提出質疑,更在社交媒體上號召其支持者1月6日到華盛頓特區集會,或令此次選舉的最后一步邁得更加漫長。

據報道,特朗普的支持者已獲得國家公園管理局許可,1月6日可在能容納3萬人的場地舉行集會。1月5日,部分支持者已開始在華盛頓特區市中心聚集。市長穆里爾·鮑澤呼吁民眾這兩天避免前往自由廣場、國會大廈、最高法院附近的示威現場。政府已動用國民警衛隊及警察部隊,將重點逮捕非法持槍者。

國會公開唱票、共和黨議員的書面異議、民眾參與集會,雖然冗長,但都是西式“民主程序”的一部分。然而,20世紀得到普及的普選制,歐美流行的民主理念,早已與古代的民主理念相去甚遠。學者王紹光指出,今人更熟悉的是熊彼特式的民主概念。

什么是熊彼特式的民主概念?為何說普選是一種“極薄”的民主?西式民主的實效如何?今天,活字君與書友們分享清華大學教授王紹光在其著作《抽簽與民主、共和》中的篇章“選舉與民主的變異”的后半部分。共同了解當代與民主掛鉤的“普選”,究竟是代表了民主的本質,還是建立在少數人的資本主義之上的假民主。在本書中,王紹光教授以翔實的史料和嚴謹的分析證明,在過去2600多年歷史的絕大多數時間里,實現民主、共和理念的主要方式是抽選而不是選舉。

選自王紹光:《抽簽與民主、共和:從雅典到威尼斯》,2018年12月

王紹光,清華大學教授,香港中文大學榮休教授。1954年生于武漢,1982年獲北京大學法學學士學位,1984年獲美國康乃爾大學政治學碩士學位,1990年獲康乃爾大學政治學博士學位。1990-2000年任教于美國耶魯大學政治系。主要研究領域為比較政治,政治經濟學,中國政治,東亞新興工業經濟體,中央-地方關系,民主理論與實踐。1993年和胡鞍鋼合著《中國國家能力報告》,推動了分稅制的建設和改革。已出版中英文專著與合著30多本,主要有:《祛魅與超越》《民主四講》《安邦之道:國家轉型的目標與途徑》

馬克斯·韋伯(1864-1920)是米歇爾斯的老師,也非常熟悉勒龐、奧斯特羅戈爾斯基、帕累托、莫斯卡的觀點。對現代大眾社會能在多大程度上實現民主理念,韋伯持強烈懷疑態度。他的基本判斷是,復雜的現代社會將高度官僚化,且必須有統治者。”用他的話說,“所有希望消滅人壓迫人的想法都是烏托邦,社會主義制度也罷,最完備的民主制度也罷,概莫能外”;“不管是不是民主制,任何國家的政治都是少數人的事”;“公民從來沒有管理過大型組織,相反他們總是受制于人”。既然如此,韋伯關注的重點是與權力相關的議題,如權力的正當性、權力的有效使用、控制等等。對韋伯而言,劃分政體的傳統三分法“君主制-貴族制-民主制”不再適用,取而代之的應該是獲得權力的三種形態:傳統型( traditional)、超凡領袖型( charismatic)、依法理性型( legal-rational)。雖然韋伯支持平等的普選權,但他(尤其是到了晚年)確信,在現代條件下,唯一可行的民主制只能是“訴諸民意的領袖民主制”( plebiscitary leadership democracy),其核心是政黨。只有政黨才能把一盤散沙的民眾組織起來,抑制其暴民傾向;只有政黨才能培植政治領袖,提高他們的領導能力與影響力;只有數個政黨為爭取選民的支持而展開競爭,它們才能相互制約,具有魅力與能力的政治人物才能脫穎而出;最后,只有這樣產生的超凡政治領袖,才能為國家指明方向、掌握航程。這也就是說,在韋伯的領袖民主制下,廣大人民群眾是被動的,是受精英操控的;但由于精英集團要爭取民眾的支持,韋伯希望,精英集團之間的競爭可以迫使精英階級至少間接地回應民眾的某些訴求。

到韋伯這里,民主變異的所有要件已經齊全。原本民主的含義是人民當家做主,加上了代議體制、大眾政黨、專職政治領袖后,民主的含義變為不同精英集團相互競爭對人民進行統治的權力;原本社會的精英階級被認為是對民主最大的威脅,此時民眾被認為是對民主最大的威脅;原本的代議民主理論還對代議民主內在的貴族化傾向遮遮掩掩,此時這層遮羞布已不再需要,簡單粗暴地把精英統治說成是唯一可行的“民主制”。可以說,韋伯心儀的代議民主與雅典民主幾乎毫無相似之處。

不過,在韋伯年代與他去世以后的頭二三十年,這種變異的民主理論還沒有被普遍接受,仍有一批重量級思想家質疑代議民主,甚至民主理念本身,希望尋求別樣的理想政體,例如卡爾·施密特(1888-1985)、漢娜·阿倫特(1906-1975),更不要說馬克思主義理論家了。拿韋伯的同代人維爾納·桑巴特(1863-1941)來說,他對代議民主的看法就非常不同:即使是基于平等普選權的議會制,也與貴族制相去不遠,因為“統治者是專業政客、是那些‘懂行’者、民眾的占卜師。這與無產階級追求的激進民主非常不同。后者堅持,擁有主權的人民直接參與所有關于公共事務的決定。無產階級的最高目標是,在國家與社會事務中,不再被動,轉為主動,不再是立法的客體而是主體”。

催化民主變異最后完成的契機是戰爭。如圖5.7 所示,20世紀“民主”一詞出現頻率時間分布的兩個高峰都與戰爭有關,小高峰出現在一戰期間,最高峰出現在二戰期間,這是因為戰爭需要動員普通民眾參與:一方面,需要在宣傳上把與他國的沖突包裝成“為民主而戰”,另一方面,需要用擴大政治參與權與社會福利的方式來籠絡底層民眾參戰。然而,喧器的戰爭動員只能把人們召集到“民主”的大旗下,它本身并不能消除理想中的民主理念與現實中的精英統治之間的巨大反差。為了徹底消除這個反差,熟知韋伯著作的經濟學家約瑟夫·熊彼特(1883-1950)承擔起普及韋伯觀點的任務。他于1942年出版的《資本主義、社會主義與民主》一書是有意以“易讀讀物”的方式寫成的,其消除反差的策略很簡單,就是重新定義民主:把民主的說成毫無意義,把不民主的說成是“民主的”。首先,他對所謂“古典民主”(包括18世紀以后出現的一些代議民主理論)釜底抽薪,斷言:(1) 整體的“人民”并不存在;(2) 即使“人民”存在,他們也不可能對每一個問題都有明確而合理的主張;(3) 即使“人民”有這種主張,他們也無法確保自己挑選出來的“代議士”會貫徹這種主張。如此一來,民主理念被貶得一文不值,把決定政治問題的權力賦予全體人民變得既無可能,也無必要。一筆抹殺任何有實質意義的民主后,熊彼特拿出了“民主的另一種理論”。按照這種新理論,民主無非是一種選取領導人的方式,其首要任務是“選舉出那些掌握決策權的人”,一個政治體制只要其選舉是以爭取人民選票的方式進行的,它便是民主的,否則就不是民主的,除了隔幾年投一次票外,民眾在政治中的角色付之闕如。很明顯,熊彼特論點的基本理論假設來自韋伯:精英統治不可避免。20世紀以前,無論是擁護精英統治(貴族統治)的人,還是反對精英統治的人,都不會把它與民主畫上等號,熊彼特卻告訴人們,競爭民眾選票的精英統治就是民主。這是對民主理念的徹底顛覆!難怪,后世學者會把熊彼特的理論稱之為“精英民主理論理論”或“最低限度民主理論”或“選舉民主理論”。

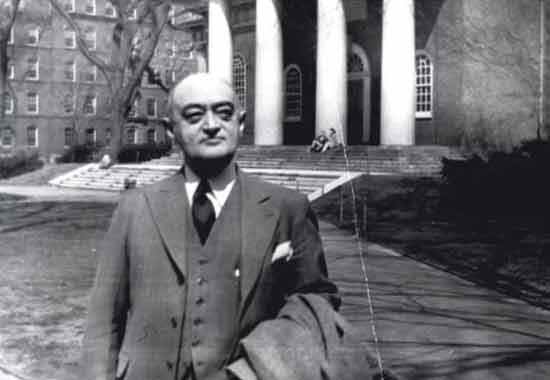

約瑟夫·熊彼特(1883-1950)奧地利裔美國經濟學家。主要學術貢獻有創新理論、商業周期理論、資本主義的創造性破壞理論等。著有《經濟發展理論》、《經濟周期:資本主義過程的理論、歷史和統計分析》、《資本主義、社會主義和民主主義》、《從馬克思到凱恩斯十大經濟學家》、《經濟分析史》等。

《資本主義、社會主義與民主》在熊彼特自己的經濟學領域并沒有引起多少關注。與此形成鮮明對比的是,雖然他有關民主的觀點原創不多,在很大程度上借鑒于韋伯等前輩思想家,但他的“民主理論”卻對戰后歐美政治學與社會學產生了難以估量的影響;在其后二三十年里,他那套理論居然成為西方標準的、普世的“民主理論”。究其原因,這一方面是因為他的理論把處于冷戰中的所有歐美資本主義國家(尤其是美國和英國)都劃入了“民主”陣營;另一方面是因為他的理論強烈反對大眾參與政治,有助于處于冷戰中的歐美各國抵御國際共產主義運動的沖擊。在20世紀五六十年代出現的其他“民主”理論無非是對熊彼特理論的修修補補,進一步為其提供理據,如羅伯特·達爾(1915-2014)的“多元民主論”,西摩·馬丁·利普塞特(1922-2006)的“意識形態終結論”,喬萬尼·薩托利(1924-)的“縱向民主論”,加布里埃爾·阿爾蒙德(1911-2002)、西德尼·維巴(1932-)的“公民文化論”等。

到此,歷經200年、走過三個階段的民主變異過程終于畫上了句號。本來,從公元10世紀起到18世紀中后期,歐洲一直處于貴族統治之下,帝王公侯不過是其衍生物。“民主革命”于18世紀下半葉興起后,此前的神話與思想體系分崩離析,人民大眾第一次登上了政治舞臺,貴族統治曾一度受到驚擾、威脅。但經歷約200年風風雨雨后,貴族(寡頭)統治以“民主”的名義借尸還魂了。在變種“民主”體制下,精英以“代議士”的身份,“名正言順”地重回主角地位,人民雖然贏得了選票,卻淪為“心甘情愿”的配角,前者希望后者對政治保持消極態度,最好漠不關心,以便讓自己可以別無旁鶩地專心打理國事,每隔幾年一次的選舉嘉年華,成為民眾影響精英的唯一方式。代議民主一方面使票選“名正言順”地勝出,另一方面將抽簽徹底掃地出局;無論是民主抽簽還是共和抽簽,都從人們的記憶中銷聲匿跡了。

約翰·鄧恩(John Dunn),劍橋大學國王學院榮譽教授,著名政治理論家,現代西方思想史研究領域中聲名卓著的劍橋學派代表人物之一,被譽為“他那一代中最具有原創性和重要性的思想家”,其成名研究是洛克政治思想研究。著有《民主的歷程》、《失去理智的狡詐:對政治的理解》、《約翰·洛克的政治思想》等。

這是一種被偷梁換柱、釜底抽薪的“民主”。民主原本意味著權力外圈(主權擁有者或公民)與權力內圈(治權執掌者)完全或高度重合;代議民主卻在逐步擴大權力外圈(經歷一百多年達到普選)的同時,嚴控權力內圈,使得內圈實際上成為少數精英的特權。一本新書的書名點穿了民主變異這個事實:《從怪獸到神衹:民主如何改變了含義、喪失了意義》。約翰·鄧恩用學術的語言傳遞了同樣的看法:“現在的代議民主已徹底顛覆了民主的理念,讓人幾乎忘記了其原意。不過,通過這種改變,它讓自己從歷史中絕望的輸家變成了一個引人注目的贏家。”

20世紀中葉,在冷戰的環境中,在熱戰的威脅下,變異民主也許能起到蠱惑人心的作用,丘吉爾也許可以用一句俏皮話來為糟糕的現狀進行辯護:“民主是最壞的政府形式——除了其他所有不斷地被試驗過的政府形式之外。”然而,不管變異民主的鼓吹者如何巧舌如簧,不管他們的理論聽起來如何天花亂墜,變異民主終歸不是民主,變異的結果只是使“民主”這個名詞完全失去了意義。用法國學者羅桑瓦隆的話說,“就好像一道平淡的菜,只有添加佐料才有味道,現在民主自身也沒有任何意義,要獲得意義,全靠在名詞前面加上特定形容詞,如‘自由’、‘大眾’、‘真正’、‘激進’或‘社會主義’等”。因此,現代所謂“民主”都成為帶有修飾詞的民主。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號