1

“10月20日,雙十一開啟!”

有沒有覺得有點搞笑?

11月11日的活動,竟然提前二十余天,明年是要提前一個月嗎?

那什么時候開始,資本會包圓全年、“天天購物日”呢……

除了周期拉長,更令人咋舌的是10月20日當夜淘系兩大頭部主播李佳琦和薇婭一晚上的直播戰績:李佳琦銷售額破百億,單品最高銷售額1.67億;薇婭銷售額也達到了82億,倆人一夜的銷售額加起來超過了4000家上市公司的全年營收。

去年,某龍頭財閥雙十一實時成交額在半小時內突破3723億,整個活動期吸引超過8億消費者、25萬品牌、500萬商家共同參與……沒想到今年的熱度和數字比去年更恐怖。

一分錢沒花的我忍不住問一句:中國人這么有錢嗎?

我之前在房產稅的文章才提到,從消費的角度看,今年國慶,出行人數的體量已經達到2019年(疫情前)的90%,但是旅游消費卻只達到60%。

中國老百姓可支配收入的規模只占GDP比重42%,最多數的群眾其實真的哭窮啊。

提前預售的玩法倒不算財閥即時的創新,早在2013年就開始,今年已是第九個年頭。

僅僅一個24小時已經是不夠讓那幫資本割菜,狂歡日變成了狂歡周,狂歡周又變成了狂歡季。

預售的鑼鼓聲就是在提醒你:盆友,該花錢了。

昨晚的推送音又是在提醒你:盆友,該付錢了。

“先搶再付尾款”的方式,也讓用戶被深度捆綁在財閥打造的消費場景與購物池中。

迫于近兩年來基于強大算法和社交流量而奔涌出現的新電商(快手、抖音、拼多多)的威脅,某老牌電商財閥早早打出“與雙十一同價”的口號,將一部分商品提前做了折扣——這部分就早早被先結賬、先成交,等于是百米賽跑中的搶跑。

買家始終是被制造消費欲望的賣家所引領的,雙十一也不再是一年中的某一個24小時。

該財閥甚至公然呼吁“提前收快遞的快樂要來了!”,龐大的網購群韭們也應聲而舞、興奮異常地抱著馬粑粑饋贈的花唄增額,瘋狂剁手。

以去年同樣從10月下旬就開始的雙十一為例,到去年11月1日進入“尾款人”狀態時,便如愿迎來了第二波小高潮:日活用戶規模達到6.81億,比2019年增長了39.7%;雙十一當天的日活用戶更是高達7.89億,比2019年增長24.0%。

對此效果,去年在做雙十一銷售數據總結時,資本家們直言不諱:“更長的銷售周期為商家帶來了更多的生意機會和更大的銷售爆發,更豐富的供給也滿足了數億消費者更加多元的消費需求。”

于是,今年如法炮制。

2

不論是去年長達二十天的“狂歡”時間里,還是今年同樣已開啟了十余天的又一度“狂歡”期,我們如約見證了數據瘋漲的資本成績——以及,朋友圈里的小姑娘們以“參與狂歡盛會”為榮而曬出的九圖下單截圖,并配文“又省到了!”

省到了嗎?數據會不會騙人?

不好意思,還真沒準。

直播搶貨的場景非常微妙,在一陣陣驚呼“怎么又沒了!”、“這搶得也太快了”中,我當時很恍然的錯覺就是:這和以前超市里吸引大媽們的“雞蛋一毛錢一斤”、“大蔥兩塊錢十捆”然后引得一群大媽蜂擁而至、擠得拳腳相加、搶得面目猙獰……好像沒有任何區別。

結果,弄了那么多雞蛋和大蔥等打折品回家,根本吃不完,大概率最終的結果是眼睜睜看著它們爛掉。

同理,絕大多數消費人群在所謂“購物節”里扮演著什么樣的角色,很耐人尋味。

疫情之下,如坐針氈的食利階層一不滿足,麾下的宣傳機器和算法部門便立刻開動閥門,滿大街揮灑著優惠券:來來來,都給我狂歡!誰也不許躲開!

資本需要韭菜們持續作戰、長達半月的挑燈掃貨,你若稍有遺忘,一個接一個的天貓商鋪短信、財閥控股下的所有app開屏廣告,以及準時到位的花唄增額,都會時時刻刻地敦促你:別停,馬上給我消費!

恰如直播帶貨第一人李佳琦那句露骨的:“別睡,一睡幾百塊就沒了”——他指的不過是優惠和贈品罷了,但是每一筆優惠背后的流量輻射邊際以及實際層面的消費者時間成本,都不在李佳琦們以及資本的宣傳范圍內。

所謂“優惠”,是否真的優惠呢?

像雅詩蘭黛某款粉底液,已有人算出:在薇婭直播間“買30ml送同款產品26ML”,加上美妝蛋等總價410元;而代購單瓶30ml價格258元——算下來,薇婭賣7.32元/ml,而代購價格8.6元/ml。

“瓶瓶罐罐一大堆”的盛景,加之“搶搶搶、一掃而空”的緊張感,在視覺沖擊和心理自攻的雙重層面里,萬千少女無法不淪陷。

女拳別激動啊,天貓的大數據擺那擺著:直播帶貨的觀看與消費,男女比例二八開。

自己想想,為啥運動品牌、電競游戲類商品,對直播帶貨這種形式那么的謹慎……

下面這張電視劇截圖,就生動描繪雙十一優惠券的套路:

3

有一點需要看到,財閥在去年的的雙十一狂歡中就已然暴露出不安全感,這種不安全感不僅來自于馬云外灘演講后的被敲腦袋(螞蟻集團上市被叫停),也不僅來自于疫情的打擊,更來自于對韭菜們荷包分量與消費欲望的不自信。

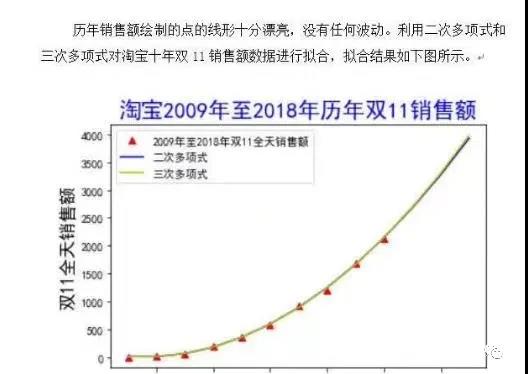

去年的雙十一即“后馬云時代”的第一個雙十一,當天在所謂“繼續打破雙十一銷售額”的當口,就有人爆出天貓銷售額數據造假,其逐年攀升軌跡完全呈規律性的公式狀。

其實,去年10月20日的李佳琦/薇婭的啟動直播,兩人的觀看量亦是存疑,pv數和uv數的宣傳完全是有選擇的、可控的。

盡管當時財閥果斷出手、全網刪帖禁言,但“愈發割不動”的窘境還是藏不住,不論雙十一晚會有多么歌舞升平。

每年的“雙十一”,財閥自身設有買量/放量的操作團隊,道理如同“水多了加面,面多了兌水”,把全站交易額精確控制在一個自己想要的曲線,這是最簡單的ROI算法。

如果內部設了25%的同比增長,但是過了中期發現沖勁不夠,那就按照比值加買流量,直到把缺口補足。

這種窘境,早在幾年前的美國萬圣節消費節就出現過。

2017年10月29日,在萬圣節這個早就異化了的消費日里,個人理財網站“walle理財”曾推出一項調查,結果顯示:超過四分之一(26%)的美國人表示,意外金融危機是他們最擔憂的金融恐慌因素,其次是失業(20%)、欺詐(11%)和糟糕的信貸狀況(7%)。

由于低利率和工資停滯不前,美國人近年來難以儲蓄,而工資水平幾乎與通貨膨脹保持同步。

當年度的哈里斯民意調查還發現,在18歲至36歲的千禧一代中,近一半(49%)的美國人沒有足夠資金來支付500美元的應急費用(也就是說沒有500美元的存款),而34%的歲數更大一些的美國成年人也表示有同樣情況。

美國的萬圣節購物狂歡慘淡遇冷,也就不難理解;中國這邊的雙十一數據造假+被迫加長活動周期,同樣不難理解。

可以很直觀的體會到,雙十一已十幾個年頭,今年的雙十一,是不是很冷?

原因大致有四:

娛樂層面,懾于宣傳部與廣電對各大衛視、視頻網站“過度娛樂化”的敲打,往年雙十一明星們趕場子式地加班匯演、、歌舞薈萃、爆炒流量,已經消失不見;

情緒層面,如今中國人的生活幾乎已經被資本滲透得無死角、無底線,一年365天,天天皆可購物節,就算最愛抱著手機享受購物的宅女們,也沒有了幾年前那種“屯錢屯購物車等待雙十一”的備戰感;

現實層面,螞蟻集團去年10月外灘風波后成為聲討焦點,上市計劃被緊急叫停,業務方向和擴張勢頭均有所調整,往年常見的“花唄購物節臨時增額”也逐步收縮和取消,“導致”消費者在狂歡節里的預算萎縮;

根本原因:近年來,群眾窮了+風向扭轉(揭露消費主義、批判資本主義、呼吁公平主義),無需多言。

4

追求購物節“狂歡”時間無限延長,這不只是財閥平臺自身,各個品牌方同樣擁戴平臺打造的加長版狂歡熱浪。

去年雙十一,共計299個品牌成交額破億,相比2019年增加63個,其中15個品牌單日成交額破10億。

很簡單,它們都在雙十一期間推出了新品。

這反應了品牌對雙十一的支持,他們非常信任“雙十一狂歡”這個概念對消費者的“洗腦度”,因而都不約而同地將這一天視為自己一年中的大發日。

這就再次印證我一直強調的:資本總是抱團的。

資本不但沒有國界,在階級邊界面前,彼此就更是沒有隔閡。

那么我想問:誰去關注無產階級呢?

沉遁盛世中的紙醉金迷,會否有人在意那些霓虹下的螻蟻……

進入夏季以來,隨著各類購物節的開展,全國快遞業務量激增,各地相繼爆發快遞員罷工事件:山東煙臺、江蘇蘇州、陜西西安、重慶九龍坡等全國多個地區多個快遞站點發生多起快遞小哥罷工事端,原因包括快遞公司濫罰款、欠發工資、站點老板和快遞公司發生矛盾等等。

最終,在雙十一前達到了聲浪頂點。

其實,在去年的雙十一前,快遞罷工就已經掀起巨大聲浪,只不過在新聞層面全數被壓制。

去年九月初,湖北孝感中通快遞網點因派送費一降再降,中通員工集體罷工;緊接著,百世快遞南京江寧快遞站點,被爆出欠薪三個月,快遞員全員罷工。

一個月后,隨著雙十一活動的提前開啟、快遞量成倍數地增加,韻達、圓通的快遞員也在不同城市的不同網點宣布罷工,許多消費者反映快遞在運送途中停滯甚至消失。

最近兩年來,各大快遞公司競相“打價格戰”,但是戰斗的矛頭不僅是對準消費者(快遞費增加),同時也對準了自己旗下的快遞員。

從調查的普遍數據來看,六大快遞公司的派送費這兩年來普遍下降了0.1-0.2元/單。

別小看這這區區一兩毛錢,這意味著快遞員想要拿到不變的工資,每天需要多派送20-30單!

這就是為什么有調查機構的結果顯示,快遞員行業的日均工作時長已經超過程序員、達到了平均15.6小時/天!

要知道,這個數字還是均和了節假日、病假事等,所以在雙十一等快遞高峰時段,諸多采訪調查的結果是快遞員工作18小時/天都已是常態。

繼續談費用。

拿深圳某地的“四通一達”來說:

2015年派件費1.2元/件,人均派件110件/天;

2019年派件費0.7元/件,人均派件200件/天;

2021年派件費0.5元/件,人均派件250件/天。

快遞小哥的工作量逐年持續上漲,但是單價卻直線下滑,導致工作量和收入完全不成正比。

這還只是毛收入,菜鳥驛站、快遞柜、部分物業管理處等通常會收取約0.3元/件的存放費用,更是進一步壓低了快遞員的收入。

根據《中國郵政快遞報社》發布的《2020年全國快遞員基層從業現狀及從業滿意度調查報告》揭示:超五成快遞員月收入不足5000元,月收入超1萬元的僅占1.3%。

5

更為可惡的是,快遞員的“多勞”,換取的除了“少得”,還有“多罰”!

在六大快遞公司的通用性制度里,一個客戶投訴,意味著至少罰款快遞員100元,無法在兩小時以內解決,罰款上升至200元。

其中最狠毒的就是“服務態度”投訴,多達500元。平均每個快遞員每月都會接到2-3個投訴,均攤下來,每人罰款都在千元左右。

在快遞公司以罰代管的機制之下,客戶的投訴常常畸變為公司為討好客戶以在同業競爭中獲取優勢和通過罰款變相斂財的工具。

面對投訴,多數公司的快遞員既缺乏申訴權,又沒有話語權,只能把無數委屈憋在心里。

快遞小哥被壓榨的結果是什么?是他們只能無奈的將被欺侮的惡果轉嫁給消費者,即近來熱炒的“快遞最后一公里”問題。

很多人都在抱怨:“幾年前快遞都會送上門,現在竟然全部要我自己去快遞柜取…”

2020年,快遞服務總體滿意度為76.7分,要比2019年下降了0.6分左右,總體滿意度是3年內的首次下降。而在10家快遞品牌中,圓通快遞、天天快遞、德邦快遞的時限指標,排在了最后三位。

新聞已經不少見,就因為“快遞不上門”,業主和快遞員發生矛盾的事件層出不窮。

更讓人哭笑不得的是,許多爭吵最終息事寧人,其原因是快遞小哥實在沒有時間去吵架、忙著趕緊安置好如山的快遞以快速趕往下一個收發點,所以干脆任由業主謾罵而不還口………

某些官媒則為此親自下場,看似是在“為消費者發聲”,實則根本不觸摸根本原因、不觸及核心矛盾,反而會加劇資本方與快遞員群體的沖突、進一步加大快遞員的工作強度。

局面若不改變,最終獲益的總是誰?還不是一邊壓榨著快遞員、一邊收獲著消費者“服務真不錯”好評的快遞公司。

資本,雙向盤剝索利。

2012年底,國內快遞業從業者數量為90萬人,2020年為超過400萬人——看起來增長的也不慢,但是進一步計算,在2012年,每個快遞從業者每天承擔的快件量為17.3個,到了2020年,每人每天要送57個快遞。

相當于快遞從業人員8年間,工作量增加了3.3倍多。

這就是資本的秘密:它不會聽從社會“能不能多招點人”這種三歲小孩都明白的道理,它一定會把用工人數(工資社保成本)控制在一個“合理的區間”。

這叫成本控制,每一個精于完成這項工作的中層財務人員,在公司都是高薪。哼哼。

貨拉拉跳車事件時,我關注的焦點就是:很多人在質問貨拉拉平臺為何不安裝攝像頭、不提高安全維護成本——可問題在于,在平臺看來:“還不如等到死了人,我屆時再賠個錢劃算呢!”

此前的滴滴順風車莫不如此。

包括汽車巨頭福特公司,曾經有過內部計算,沒有投入安全設備的話,公司因為賠償事故遇難的損失為$49.5 million,而投入安全設備、修復安全隱患的總成本則為$137 million——資本果斷選擇了前者。

同理,快遞平臺、外賣平臺等資本方同樣不會“傻了吧唧”地多招快遞員、外賣騎手、多發獎金、多繳社保……

它必須把騎手數量控制在一個成本量級內,既能讓騎手不得不瘋狂闖紅燈,又能讓闖紅燈帶來的死人風險被降到一個資本可接受的范圍。

從法律角度來說,《快遞暫行條例》規定:“未經收件人許可,快遞員直接將快遞包裹放入快遞柜、快遞代收點等行為將被視為違規。”

跟資本講法律?資產階級法權沒有道理。

6

消費者屢屢與不送上門的快遞小哥發聲沖突,如是境況,其實此前我在評價外賣行業時的論述,用于快遞是一樣的邏輯。

包括去年曾轟動一時的“家長群之辯”、“家長承擔孩子課后輔導”的爭議——其本質都是一個道理:狡猾的資本,永遠在挑動無產階級斗無產階級。

外賣平臺將戰火燒在了外賣員與消費者之間,快遞公司將戰火燒在了快遞員與消費者之間,學校將戰火燒在了教師與家長之間………

無產階級內斗、打的彼此遍體鱗傷,而坐收雙方剩余價值的,永遠都是巋然不動的資本家。

甚至,如這位商家吐槽的,資本平臺“三方收錢”:消費者多付餐費、商家少賺錢、員工被罰款。

無獨有偶,2019年9月,印度爆發了外賣員罷工風潮,起因同樣是Swiggy公司(印度規模最大的網上訂餐平臺)其配送費持續增長(消費者買單),但送餐工人每單的基礎報酬卻不斷降低:從35盧比(合0.47美元)降至15盧比(合0.20美元),縮減了一半有余。

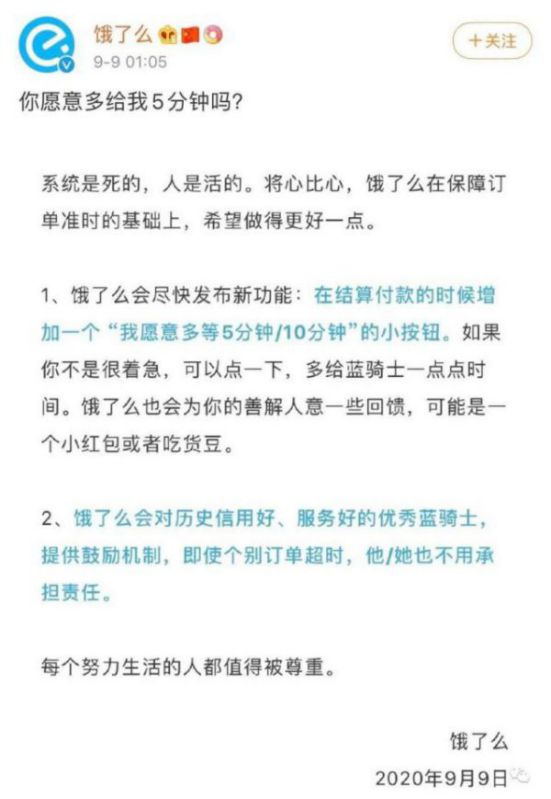

其中,就有時間計算軟件對平臺制定罰款規定的內因。

當時在印度南部城市欽奈,罷工工人舉行多次示威;印度在海得拉巴等許多其他城市,小型抗議也如火如荼。這些城市的罷工工人透露,公司不僅沒有平息人怨,反而封禁了他們工作賬號。

罰款機制的建立,是基于AI的發展,它會嚴格控制住成本范圍內(確保資本增值的區間內)的用工人數(工資規模)和人均生產量(每天快遞/外賣多少單)。

一旦有快遞員/外賣員在派送時發生了超時(哪怕他們已經瘋狂闖紅燈、逆行、擾亂交通秩序),那么就會影響資本既定的增值——OK,那這份損失就必須由員工自己來承擔,即,源源不斷的罰款。

不止是印度,澳大利亞工人也在本月發出怒吼。

澳洲的三家大型快遞公司的送貨員曾計劃在月底舉行罷工運動,除非雇主解決他們在薪酬和工作條件方面的爭議。

后來逼得Linfox、Global Express和Toll與員工達成原則性協議后,工會成員支持的全行業罷工運動才得以避免。

運輸工人工會(TWU)正在推動其成員獲得更好的工作保障,并限制澳大利亞企業慣用的“外包制”。

TWU表示,合同工的工資較低,這是雇主希望看到的,但長期雇員卻面臨更多的不安全感。

最近幾周,StarTrack和FedEx的員工已經舉行了罷工活動。

TWU認為,在COVID-19大流行和封鎖期間,企業從創紀錄的配送需求中獲利,這些企業最起碼需要滿足工會的要求。

工會全澳秘書長Michael Kaine在一份聲明中說,“根據業績,這些公司應該是第一批提供工作安全保障和公平薪酬和條件的企業,以反映雇員在大流行期間的犧牲和努力。相反,他們把雇員推到了邊緣,別無選擇,只能采取合法的工業行動,在圣誕節需求激增之前打破僵局。”

相比于印度和澳大利亞,近段時間來最引發全球工人、工會矚目的,無疑是韓國快遞員工的大抗議。

在新冠疫情爆發以前,韓國的快遞員們就已處于過勞邊緣。而隨著疫情加劇,人們持續居家,網上購物的激增登時把快遞員逼到了崩潰邊緣。

2018年時,雖然文在寅總統將每周最長工作時間從68小時削減到52小時、以確保“工作與生活的平衡”和“休息的權利”——但是,快遞員竟然被排除在了協議之外。

與之相對的,是韓國日漸發達的物流產業,韓國民眾戲稱他們的國家為“送貨國”,有時不需要任何費用就可以在不到一個小時的時間內將飯菜送到營地、公園或家里,且訂單起步價只有8美元。

韓國快遞工會表示,自疫情爆發以來,已有21名快遞員因過度勞累而死亡,而2015年至2019年韓國平均每年“只有”一到四名快遞員死亡。

從2019年到2020年,韓國coupang公司的快遞員及其倉庫的工傷疾病幾乎翻了一番,達到982起。

今年6月9日時,韓國全國快遞工會的2000多名成員就在首爾綜合物流中心舉行過總罷工決議大會,要求改變快遞員的過勞工作環境。

一個月后,快遞員們又在首爾市中心集會,以抗議過度工作造成的死亡。

韓國Coupang公司快遞員工張德俊因過勞而死,其父親下跪請求調查

這些無依無靠的快遞小哥,在曠工的日子里沒有得到任何收入,且根據韓國的新冠衛生防疫條例,他們還有可能被逮捕………

作為對比,我國同樣把“外包制”、“眾包制”、“超時罰款制”玩得爐火純青的美團、餓了么,不禁要呵呵一笑了。

7

布雷弗曼說過:“技術的進步非但沒有改變無產階級的命運,反而成為了限制無產階級的新枷鎖。”

在上述印度的送餐員罷工事件中,當時全印度信息技術雇員聯盟在向送餐工人表達聲援時,就對《人民快訊》表達過觀點:“信息技術工人生產并維護著最終被用來剝削零工工人的軟件。我們不想讓自己的勞動被用作這種用途。我們特別要反對用于限制零工工人收入的算法操作。”

釘釘、企業微信束縛著寫字樓里的PPT紡織工,美團、餓了么、四通一達的收發記錄儀監控著快遞小哥和外賣小哥的生命軌跡。

機器的目的從來就不是為了節約勞動時間,而是通過提高勞動生產率來生產更多的剩余價值。

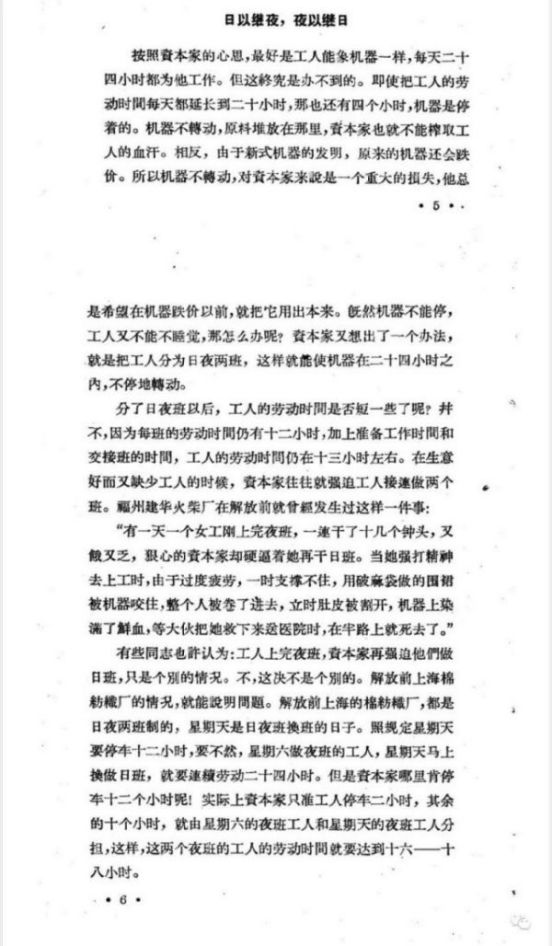

這并不是什么新潮道理,半個多世紀前,1960年我國就出版過一本《資本家怎樣剝削和壓迫工人》,里面就論述得明明白白:

今天我們“打工人”習以為常、資本家則日漸不提的八小時工作制、周末雙休、福利制度,哪一個不是歷史上那些工人階級用生命用鮮血換來的?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號