01. “紅色公主”的“老年凡爾賽”

老話說:聽其言,觀其行。這其實也是告訴我們:言行,要一致。

還有一句話叫做:前言不搭后語。這其實也是告訴我們:光是“言”,也要前后一致。

陶斯亮女士曾在受訪時,這樣說過:

“哎呀,我最反感人家把我稱為‘紅色公主’!我和這個名稱是格格不入的。我看到報紙上很多文章都拿這個名稱做標題,可能是為了吸引人。這個頭銜是強加在我頭上的,我真是無可奈何。你得為我澄清一下!”

“共產黨人(的家庭)里沒有‘公主’這個說法。公主是封建皇權體制下的稱謂,是舊社會的東西。共產黨就是要消滅皇帝、公主這些東西。再說,我本人受到的教育非常平民化。我的父母從小就教育我不能有任何特權意識,不能有優越感,他們對我非常嚴格,他們自己也是身體力行的。”

說得,何其好呀!!

“共產黨就是要消滅皇帝、公主這些東西”——這句話,又尤其好。

只可惜:這同一個人,在另一篇文章中,卻流露出了不同的思想感情:

好家伙!一方面說,自己不是“紅色公主”;另一方面,又儼然以“紅色公主”的腔調,來了一次“老年凡爾賽”,秀了一把特定人群的優越感……

用當下流行的一句話說:“格局”小了。

02. “紅色公主”?白色公主!

不過,我們還是得學學老胡,先為陶女士說幾句“公道話”。

細究起來,“紅色公主”一詞,是根本矛盾的,是不能成立的。

所謂“紅色”,是工農勞苦大眾之“紅”——如陶女士本人所說,是要根本消滅諸如皇帝、公主,以及資本家(我們替她補充一下吧,她好像偏偏忘記了“資本家”!!!)之類的“人上人”之“紅”,是“底層”革命的代表色。

所謂“公主”,正是“紅色”革命要消滅的對象——因此,哪來“紅色公主”一說呢???

當然,應該把話講清楚:“消滅”,不等于肉體消滅。

“消滅”,從本質上講,是要在社會經濟意義上消滅剝削階級;并進一步造成一種條件,使得舊剝削階級不能復活、新剝削階級不能產生。這,才是我們共產主義革命要追求的。

所謂“紅色公主”,就好比什么“全民國家”——國家乃是階級統治的工具;國家的階級統治實質,本身就意味著任何形式的“國家”都不能是“全民”的;當“國家”真的屬于“全民”的時候,“國家”自己也就不存在了……

因此,“紅色公主”,跟“全民國家”等等等等一樣,是徹頭徹尾的偽概念,是不懂馬列毛主義科學的人生造出來的偽名詞。

沒錯:沒有“紅色公主”,只有“白色公主”。

當你變成什么“公主”時,即使你還披著一張紅皮,你的底色也已經變白了,你就跟偉大新中國本來的紅色內核不相適應了。

聯系到某人,跟一幫子“白色”公知攪在一起的事實,豈不是可以發人深省的嘛?!

03. 毛教員做實了馬克思的“空想”

據說,馬克思喜歡歷史悖論。

在偉大新中國誕生前的一個世紀,即1850年,馬克思沉迷于某種帶有臆想成分的推測:

“如果我們歐洲的反動分子不久的將來會逃奔亞洲,最后到達萬里長城,到達最反動最保守的堡壘的大門,那末他們說不定就會看見這樣的字樣:

中華共和國

自由,平等,博愛。”

可以說,毛教員正是實現了馬克思的“空想”。

毛教員不僅使古老中國成為一個“共和國”,而且是“人民共和國”,即比一般資產階級共和國還要進了一步的,新式的民主主義共和國。

此后,我們在他的帶領下,又及時把民主革命轉變為社會主義革命,使我們的共和國更進一步,變成“社會主義共和國”。

從這個意義上說:毛教員所做的,甚至,超過了馬克思的想象。我們的口號,不再是什么“自由平等博愛”,而是“加強無產階級專政”!

這樣一個國家,當然“人民萬歲”。

因此,他之警惕“干部子女”,就不是什么不能理解的了:

“現在高干子女特殊化成了正常化。我侄子毛遠新在哈軍工讀書,他們那個學校高干子弟比較多,有些還是保送的。毛遠新高中畢業時也被保送到哈軍工,我不贊成,才又去考。考上了清華,第二年轉過去。陳賡那時還活著,當校長。他們放假回家,黑龍江省委還請哈軍工高干子弟吃飯,工農子弟就不請嘛!這說明了什么問題?這和我們井岡山時期提倡的東西不一樣。條件好了,共產黨掌權了,過去的優良作風還要不要繼承?怎樣繼承?”(1965年,井岡山談話)

當然,毛教員同樣擔心、更加擔心的是,這些子女的爹媽們的特殊化:

“蘇聯上將工資是上士的30多倍,美國是20多倍。我們比蘇聯、美國好一些,但比戰爭年代區別大多了。我們高級干部有小車、秘書、小樓,還有站崗的。官做大了,錢掙多了,拉開了與群眾的距離,還愿不愿意下去當普通人。劉俊秀同志,你還能不能當農民。王卓超同志,你愿不愿意重新當戰士?

“魯迅有句名言,世界上本來沒有路,走的人多了,就成其為路。井岡山的道路是這樣,社會主義的道路也是這樣。不過,走這條路比井岡山時期還要難。搞不好,就會走到邪路上去。蘇聯不就是這樣嗎?”(同上)

50年代末某會議后期,周小舟交代同彭的關系時,談了彭向他講過的兩件事:一是朱德部隊在湘南失敗,毛澤東動員井岡山部隊去迎接時,只準說好,不準說壞,以利團結,可見毛澤東的偉大深遠精神;二是洛川會議關于運動戰與游擊戰的爭論,說很久以后,才認識到自己的錯誤和毛澤東的正確。

可見,人民領袖與“老布爾什維克”們的差距,決不是虛的,而是實的。

這跟俄國革命者在1917年的情形,幾乎完全一樣。

1949年以后的革命史,其主線,也正是人民領袖與一些“老布爾什維克”的斗爭。階級斗爭反映到組織內部,表現為兩條路線斗爭,表現為繼續前進的毛教員與另一些不愿繼續前進的人的斗爭。這,才是前30年黨史的真面目;而決非像陶公主說的那樣,什么“當時那種DANG文化就是我把你打成反黨分子,后來我也變成反黨分子,最后實際上大家誰都不是反黨、反主席的,絕大多數所謂反黨集團都站不住腳,這就是我的觀點”。

哈!好一個“DANG文化”!

開口就是公知味兒,老自由派了。

陶公主此番言論,不僅虛無了前30年的黨史,把它矮化為、黑化為“無意義”的高層傾軋史;同時,也虛無了她自己父輩的人生,矮化、黑化了她自己的父輩。

是啊,請大家想想:如果說那時的斗爭主要是“無意義”的“你斗我我斗你”,那么請問:干出這種事情的,是什么樣的人?難道,會是什么“偉人”嗎?……

呵呵!這才是為了“主義”(自由派的主義),連“人性”都不要了。

( 點擊參閱 - 關于“探索中的曲折”:不講“兩條路線斗爭” ,都是耍流氓 )

04. “弒父”與再覺醒

如果我們再看看這位公主的政見,一定會對她有更清楚的了解:

不錯,所謂“高度計劃經濟”,以及“政治權力高度集中”,是不少人加給毛教員時代的“罪名”,也是不少人從“權威”課本處背來的“常識”。

問題是:都如此說,便對么?

我們先來看看所謂“高度計劃經濟”。

毛教員時代,究竟有沒有這個東西?

關于此,不妨從我們的論敵,即“非左翼”人士那邊,找找答案。

哈!沒錯,不妨向自由派“朋友”們取取經。

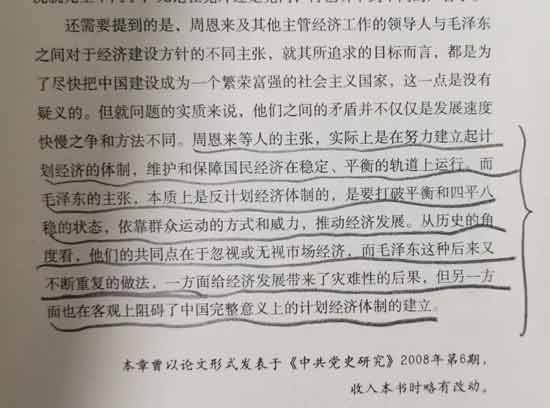

著名的右派學者沈志華沈大教授,在他的一本書中,就有如下說法:

當時,周等人的主張,“實際上是在努力建立起計劃經濟的體制,維護和保障國民經濟在穩定、平衡的軌道上運行”。而毛教員的主張呢?沈大嘴形容說,(毛教員的主張)“本質上是反計劃經濟體制的,是要打破平衡和四平八穩的狀態,依靠群眾運動的方式和威力,推動經濟發展”。

主張如此,落實得如何呢?

沈大嘴稱:“從歷史的角度看”,毛教員的做法“在客觀上阻礙了中國完整意義上的計劃經濟體制的建立”……(沈志華《處在十字路口的選擇:1956-1957年的中國》,廣東人民出版社2013年2月第1版,143頁)

哈哈!

從今往后,如果有哪個右派小可愛,跑出來指責說毛時代有什么“高度計劃經濟”,我們就用沈志華的話甩過去,讓他無話可說:第一,毛教員的經濟主張,“本質上是反計劃經濟體制的”;第二,毛教員在經濟上的做法,“在客觀上阻礙了中國完整意義上的計劃經濟體制的建立”…………

當然,沈某的說法在根子上就歪了。準確的說法是:第一,毛教員的經濟主張,本質上是反蘇聯式高度集中計劃經濟體制的;第二,毛教員在經濟上的做法,在客觀上避免了中國照搬完整意義上的蘇聯式高度集中計劃經濟體制。

滿嘴跑火車的沈大教授,確實不太靠譜。那么,我們就再來看看另一位經濟學“權威”,“德高望重”的,被稱作“吳市場”的吳敬璉吳大師的說法:

“1956年的中共八大提出進行‘經濟管理體制改革’,開始了中國經濟改革的長征。在往后半個多世紀的改革過程中,中國先后采取了多種措施對集中計劃經濟體制進行變革。”(吳敬璉《當代中國經濟改革教程》,上海遠東出版社2016年1月第2版,45頁)

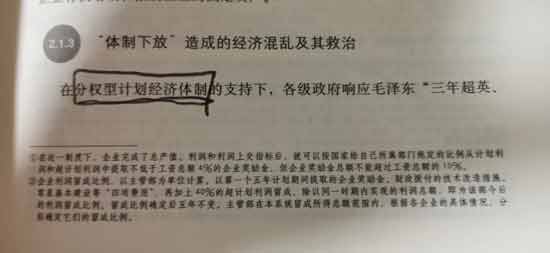

吳大師還使用了一個“分權型計劃經濟體制”的說法,宣稱“在分權型計劃經濟體制的支持下,各級政府響應毛澤東‘三年超英、十年超美’的號召,充分運用自己調動資源的權力……”如何如何。(同上書,49-50頁)

吳大師將1958年到1978年,稱作中國經濟改革的“行政性分權”時期……(同上書,45頁)

因此,怎么能夠像陶女士那樣,像很多不學無術的公知粉那樣,籠統地將毛時代的經濟體制稱作什么“高度計劃經濟”呢?!……

這種“一棍子打死”式的粗糙說法,看來,只能哄哄天真派,騙騙書呆子。

沒錯,即便按照比較嚴謹的自由派學者的說法,現代中國的經濟改革,也應該給毛教員記上頭功;因為,正是他老人家,率先號召“以蘇為鑒”,打破蘇聯式的集中型計劃經濟體制……

順便說一句:毛教員不照搬蘇聯式高度集中計劃經濟體制的做法,在客觀上,的確能夠有利于自由派建立起他們理想的“市場經濟”體制……但是,憑中國現當代自由派的無恥性,他們是決不會因此而“感恩”的,只會拼命抹黑教員。

哦對了,還有一個“政治權力高度集中”。

這一點,其實應該分成兩個層面來討論:一個,是縱向的中央-地方關系制度;一個,是橫向的頂層制度。

從前面所引吳大師的說法中,我們已經可以嗅到中央與地方“分權”的氣息了。

新加坡學者鄭永年,在他的一部專著中,談到“毛澤東時代的經濟放權”,指出“毛澤東時代的兩輪放權運動”,造成“在后毛澤東時代的改革開始之前,中國的經濟已經具備有了一種‘細胞化’的性質,并且地方官員形成了不同的權力網絡,這些權力網絡和中央政府并不必然一致”。(鄭永年《中國的“行為聯邦制”:中央—地方關系的變革與動力》,東方出版社2013年4月第1版,75頁)

按照鄭永年的描述,毛教員恰恰是一個執著的“分權主義”者:

①“在不同的時期,毛澤東和鄧小平發起了多輪的放權運動。但是毛澤東所做的,則對鄧小平的戰略選擇具有重要的影響。”(同上書,70頁)

②“很快,毛澤東就發現了高度集權制度的一些主要缺點。20世紀50年代的早期和中期實現了空前的集權,緊隨其后,毛澤東就轉而關注中央和各省之間的關系了,因為在一個中央集權的政權里,如何喚起對各省的激勵成了一個主要的問題。結果則是,1957年后,決策權從中央到各省經歷了一次重要的下放過程。毛澤東推行的放權也旨在削弱官僚主義。”(同上)

③“第一輪的放權發生在1958年。”(同上書,71頁)

④“1961年后,中央政府重新整頓了中央對全國經濟的控制。在接下來的五年內,中央政府逐漸增加了它的經濟權力。但是毛澤東仍然堅持他關于官僚主義的觀點。在經濟危機結束以后,他再次想要重新改變中國經濟制度的軌道。1966年3月12 日,毛澤東給劉少奇寫了一封信,他在信中強調:‘一切統一于中央,卡得死死的,不是好辦法。’”(同上書,72頁)

⑤“……放權在1970年又開始了。”“在1970年的放權之后,只有142家這樣的企業依然還由中央管控,它們僅僅生產了所有工業產品的8%。”(同上書,73頁)

應當說,毛教員在央地關系制度的改革方面,是一貫的、明確的:充分發揮中央和地方“兩個積極性”,特別要注意中央不要卡得死死的。

因此,即便按照自由派的標準,毛教員在央地關系制度方面,也是一個不折不扣的“制度民主”要求者和實踐者……但是,我們的自由派“朋友”,一般是不會把教員寫成這樣的,至少不會直接承認這一點。

至于另一個層面,即當時的頂層制度,右派關于此的敘事存在一個根本性的矛盾:既然毛教員這個人是那么“專斷”,那么,為什么他為了發動那場史無前例的運動,還要大費周章地跟一線人員進行周旋、斗爭呢?又為什么在打倒他們后,不干脆像斯大林那樣把他們“做了”,而是要給自己留下“身后翻案”的隱患呢?這,符合一個所謂“極權者”的行為邏輯嗎?

一個佐證,就是當年那個“竊聽器事件”。

據戚文回憶:

毛教員在1966年7月回京之前,叫李進專門打了個電話給他,讓他和另一位同志親自再去看一看,教員住處是不是都清理干凈了,還有沒有竊聽器?

教員1966年7月回京以后,還是沒有去原地居住,而是先住釣魚臺,不久后又住到“游泳池”去了。教員對原來住的地方似乎產生了一種心理障礙。

請大家想想:一個還需要擔心被竊聽,因竊聽產生某種心理障礙而搬家的人,會是什么“一手遮天”的角色嗎?如果真的“一手遮天”,那就不是別人竊聽他,而是他竊聽別人。

總之,被人加給毛時代的兩樁罪名:“高度計劃經濟”“政治權力高度集中”,細究起來,不僅不符合實際,而且簡直是污蔑!!!

自由派以自己的自由主義觀念強奸了基本事實,把自由主義簡單代入到現當代史中去,硬把從毛時代到后毛時代的轉變解釋成“從專制到民主”的轉變,精心構建起了一套歷史神話。幾十年來,這套歷史神話,不知道愚弄了多少青年;現在,是時候把被顛倒的歷史再顛倒過來了。

******

自由派公知,以及親自由化分子對毛時代的做法,堪稱為一種“弒父”:

在根子上貶低和黑化他們自己的父輩,把毛教員帶領下億萬父輩勞動者為建設社會主義新中國的斗爭和犧牲的光榮歷史,矮化成在一個“魔頭”忽悠下的集體發瘋、集體愚昧、集體“無人性”的一段“無意義”的歷史。

公知不是最喜歡講“人性”的嘛?

當你們“弒父”之時,請問:你們的“人性”何在呢?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號