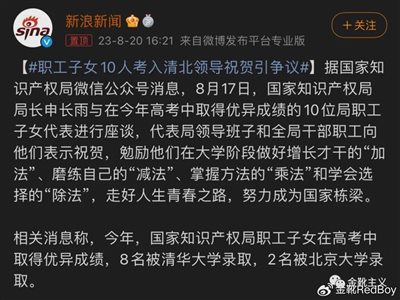

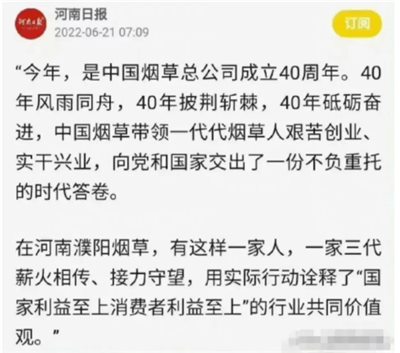

新聞要連起來看才能有喜劇效果——

新聞①:今年國家知識產權局職工子女在高考中取得優異成績,八名被清華大學錄取,兩名被北京大學錄取;

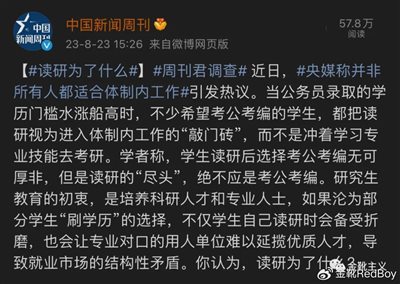

新聞②:央媒談考公考編熱潮,認為并非所有人都適合體制內工作,研究生不應跟風……

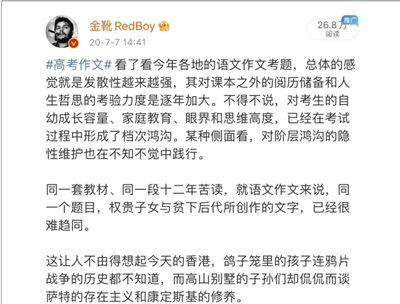

1

經濟基礎決定上層建筑,高考的分數不過是一個結果,它體現的是一個孩子背后家庭過去十八年能夠給予的能量。

引用一下中國教育學者、福建師范大學教育學院副教授王偉宜在《不同社會階層子女高等教育人學機會差異的研究》中的研究數據(注意,這是十余年前的調查)——

王教授把中國社會階層分為十類:

①國家與社會管理者;②經理人員;③私營企業主;④專業技術人員;⑤個體工商戶;⑥辦事人員;⑦商業服務業員工;⑧產業工人;⑨農業勞動者;⑩城鄉失業(半失業、無業)者。

作者抽樣調查了三十四所高校,發放了九千份問卷,統計計算了這些階層相應的「輩出率」,即某一社會階層子女在大學生中的比例,與該階層人口在該社會全體職業人口中所占比例之比。

結果分別為:3.93、2.52、5.93、2.67、2.37、0.84、0.51、0.76、0.59、0.47。

當年輩出率最高的是私營企業主階層(5.93),你可以簡單理解為馬云/馬化騰們的子女;排名第二的就是國家與社會管理者(3.93),也就是本文開篇的新聞主角。

可以看到,最高階層的輩出率是無業失業者階層(0.47)的12.6倍,是工人階層的7.8倍,是農民階層的10倍。

再看王教授七年前時發表過的一篇調查《優質高等教育資源獲得的階層差異狀況分析:1982-2010-基于我國7所重點大學的實證調查》,其中鮮明指出:

2000年之前,階層間輩出率的最大差距逐步擴大,在2000年達到了43.6倍,即黨政機關或企事業單位負責人階層子女入讀重點大學的機會是農民階層子女的43.6倍。

到2010年,階層間輩出率的最大差距有所下降,為30.1倍,即黨政機關或企事業單位負責人階層子女入讀重點大學的機會是工人階層子女的30.1倍。

而重點大學中黨政機關或企事業單位負責人階層子女比例的減少,一定程度上不過是因為他們中越來越多的人選擇了出國,而并不是因為我們的教育公平有很大改善。

當代社會契約論大師、《正義論》作者羅爾斯曾提出著名的“無知之幕”的觀點,簡單而言就是瓦坎達人對于天降隕石不具備任何的“道德應得”,他們只是“投胎”恰好投在了這個地方而已,只不過是中了一張巴菲特口中的“卵巢彩票”而已。

比如一個瘦子和一個壯漢一起搬磚,毫無疑問壯漢更擅長于搬磚而瘦子弱于此,此時瘦子付出了壯漢200%的努力,然而其工作成績只有壯漢的1/2——在績效工資的前提下,壯漢獲得了瘦子兩倍的工資。

也就是盧梭說的:

一個巨人與一個矮子在同一條道路上行走,他們每走一步都會使巨人拉大他與矮子之間的距離。

所以羅爾斯會發問并認定:

這是真正的公平公正嗎?只有有利于最底層人民(弱者)利益的不平等,才能夠算是公平公正。

美國哥倫比亞大學社會學教授西莫斯可汗曾有研究:

90%的哈佛學生來自的家庭,收入高于55000美元的國民收入中位數,而且哈佛的招生辦主任定義的哈佛家庭的“中等收入”,是介于110000 美元和200000美元之間的。

七十年代中期到九十年代中期,在一份關于十一所聲名顯赫的大學的取樣里,收入在全國水平位居下游的學生家庭占全體學生的百分比大致保持穩定,大約 10%。

與此同時,收入水平位居上游的百分比扶搖直上,從三分之一多一點到整整一半……如果這個取樣擴展到前150位的大學,位居下游的只占全部學生的 3%。

我們好像可以用“優秀”這個詞為個體卸下社會紐帶和身份的陳舊包袱,替之以個人性格特點——勤奮、守紀、具有天分和其他可以脫離社會生活來衡量的人力資本。但是,采用這種研究方法顯然會導致不合實際的結果。

粗略瀏覽一下圣保羅精英中學,毫無疑問,這所精英學校是特權在握的年輕人們度過青春年華的地方:三分之二的學生家庭能為孩子上高中支付每年40000美元以上的費用,圣保羅畢業的學生最有希望去的學校是哈佛,接著是布朗大學、賓夕法尼亞大學、達特茅斯、耶魯、康奈爾、普林斯頓和斯坦福……這些院校對圣保羅學生的錄取率是全國平均值的三倍以上。

近年來,圣保羅 30%的畢業生都去了常春藤盟校,大約80%的學生在美國前三十的大學和文理學院深造。學校每年超過80000美元的學生平均支出,幾乎是大多數高中的十倍。

圣保羅中學收到的捐款也在美國所有院校中排第一(大約每個學生一百萬美元)。超過一個世紀的時間里,這所學校都受到了來自全國各地的關注。近年來,學校的內務相繼登上了《華爾街日報》和《紐約時報》的頭版,甚至是像《VOGUE》這樣的全國性雜志。

大多數美國人想要去相信這樣的一個美國式故事:我們想要相信,無論在新聞和報紙里目睹了多少不公現象和駭人事情,我們的世界從根本上公平了。

擁有這樣的希望,實際上很有可能是精英和大眾的共同點之一。然而,這份共同愿望很快會變成癡人說夢!

2017 年,經濟學家拉杰·切蒂和他的合作者也有研究發現,來自收人高居金字塔頂部1%的家庭,也即年度收人超出630000美元的家庭,與那些年收入30000美元甚至更低的底部家庭相比,前一類型家庭的孩子人讀常春藤盟校的可能,比后一類型高出77倍之多。

這項研究還做了一個統計,研究者在樣本中納入了共計三十八所精英院校,包括科爾比學院和巴克內爾大學這樣的地方,結果得出了一個驚人的數據:在這些大學,來自收人居前 1%的家庭的學生,其人數之多超過了來自落在后面的60%的家庭(也即年度收入不足65000 美元的家庭)的學生總數;在科羅拉多學院,這一比率甚至已經高于2∶1;在華盛頓大學圣路易斯分校,比率甚至已經突破了 3.5∶1。

還可以再換一種比較方法,看看全美超級富豪的大學目的地,不平等會有更加尖銳的呈現。

切蒂的研究報告亦有揭示,統計收入在頂尖0.1%家庭的學生,他們就讀于精英大學的比例為40%,這一百分比同出身窮人家的孩子讀大學的比例是相同的——只不過,后者要把所有的大學包括在內,無論是四年制還是兩年制。

不論是古典經濟學之父的亞當·斯密,還是科學社會主義者的恩格斯,都曾就資本主導下的社會競爭給出過尖銳分析,斯密認為:

人與人之間天賦的差別,實際上比我們知道的要少得多。與勞動分工所產生的效果相比,那些將人分配到不同職業的天賦差別顯得微不足道。兩個迥異角色之間的區別,譬如說一個哲學家和一個街道搬運工,似乎并不來自于天賦,而是來自于習慣、風俗和教育。

相比于此,恩格斯的評論則更為直白:

資本打造的所謂“自由競爭”,實際是窮人吃虧。因為對窮人來說競爭恰好不是自由的。

2

中國社會科學院發布的《中國“十二五”教育成就與“十三五”教育發展展望》報告中有指出:

一些城市在制定招生政策時,對農民工子女入學設置了“交齊五證”等要求,由于辦齊這些證件對多數農民工家庭來說具有較大難度,這種要求實際上將外來農民工子女排除在招生范圍之外。有些地方規定“由指定學校接受農民工子女”,但指定接收農民工子女的學校距離農民工工作的地方較遠,農民工子女根本不具備去上學的經濟條件和交通條件。另外,農民工子女就讀的一些學校存在不同程度的區別化對待現象,實際上造成了對農民工子女的社會歧視。

將一個普通人家的孩子驅逐出課堂真的是很容易的,容易得就如同把一個階級驅逐出越來越聚合化的水泥大都市、鋼筋大城市……

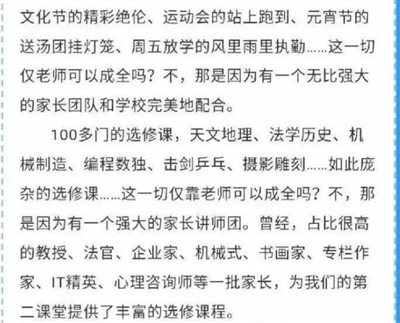

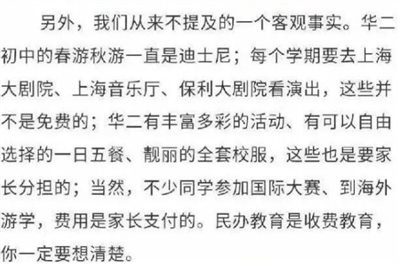

正如我們看到的,以上海華二初中、蘭生復旦中學等為標志的飄散著金錢味道的學校,更是被爆出曾明目張膽地“勸退”上不起貴族學校的“低質量家庭”……

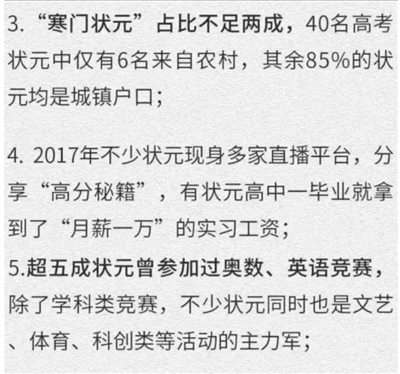

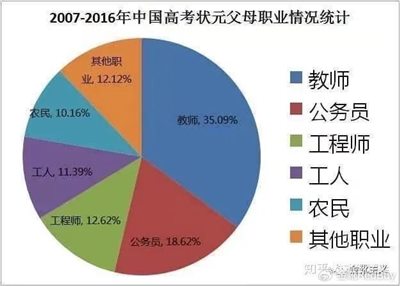

2018年,某國內知名教育機構公布了對當時全國近十年來的40位高考狀元的家庭背景調查。

結果顯示:高考狀元85%出自城市家庭。

根據清華大學招生辦公布的相關信息,2019年內地3400余名的本科新生中,農村以及貧困地區的學生占總人數的19.3%——也就是說農村以及貧困地區今年只有656人被清華錄取。

這些農村生源中,還包括大部分“特殊照顧的學生”,比如國家專項、自強計劃、專項領域特長生等。

據北京大學招生辦公布的相關信息,2019年內地普通本科新生共2872人,其中農村以及貧困地區的學生占總人數的16.3%,這些生源中同樣包括大量國家政策照顧的學生。

2016年,香港科技大學公布了對北京市高校的一輪“首都大學生追蹤調查”,初步發現:教育的社會分層機制,可能早在高考前已經啟動。

香港科技大學的研究者對于家庭背景在這一分層過程中的影響展開了詳細的分析,其受訪者為在北京讀大學的 06、08 級共4771位本科生,他們的學校被劃分為精英大學(北大、清華和人大)、211大學(除上述三所)和非211大學三類。

為期五年的調查(2009-2013)包含了詳細的學生家庭情況與入學前后經歷。

從數據本身就已能夠看到家庭背景的重要影響,比如精英大學的學生中,30%自評來由中上或上等經濟地位的家庭,而該比例在211大學和非211大學分別只有18.6%和14.6%。

但精英大學里來自農村或鄉鎮的學生比例僅為19.2%,而在另外兩種類型的大學里該比例則分別為31%和32.8%。

高中類型上的分野更明顯,精英大學里近80%的學生來自省級或全國重點中學,16%來自市縣級重點中學;而在非211大學里,來自上述兩種重點中學的比例分別只有39.4%和38.5%。

數據還進一步顯示,來自省級或全國重點中學的學生比非重點中學的學生進入精英大學的幾率高10.1倍、進入211大學的幾率高5.7倍;縣市級重點中學學生進入兩類大學的幾率則比非重點中學學生分別高2.4倍和2.1倍。

同時,加分優惠政策的影響也十分明顯,享受了優惠政策的學生進入精英大學和211大學的幾率比沒有優惠的學生分別高7倍和1.5倍。

至于家庭背景對于高考分數和優惠政策的獲得有沒有影響,這個答案顯然無需多議,來自收入中上及上等家庭的學生高考成績明顯高于收入中等及以下家庭的學生,前者獲得優惠政策的幾率也比后者高47.2%。

另外,「家庭居住地」在縣級市、地級市、省會城市和北京的學生,獲得優惠政策的幾率相比農村或小城鎮的學生分別要高出35.8%、123.4%和151.6%。

即便是在(改革開放背景下)相對公平的高考制度下,正如布迪厄的經典分析所言:

家庭背景仍然發揮著「階級再生產」的作用。

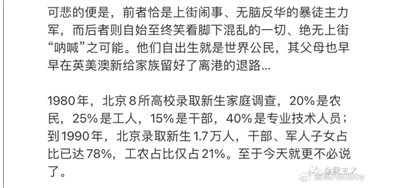

北京大學教育學院副教授劉云杉也曾有統計1978~2005年近30年間北大學生的家庭出身,結果發現:1978~1998年,來自農村的北大學子比例約占三成,到上世紀90年代中期開始下滑,2000年至2010年考上北大的農村子弟只占一成左右。

清華大學人文學院社科2010級王斯敏等幾位本科生在清華2010級學生中做的抽樣調查也有顯示:農村生源只占總人數的17%(那年的高考考場里,全國農村考生的比例是62%)。

美國管理學家彼得曾提出過一個“木桶原理”,認為:

整個社會中最脆弱的環節就是收入水平最低的弱勢群體,他們的經濟狀況處于溫飽的邊緣,如果階層流動受限使得這個群體通過正常渠道改變生活現狀的希望破滅,他們可能會萌生從根本上顛覆整個社會的想法,屆時經濟社會將不能夠正常運行,發展也將陷入停滯或倒退。

在“洋蔥頭”一般的社會階層結構下,階層固化潛滋暗長,使各階層之間流動緩慢甚至停滯,呈現“出碎片化、斷裂化、層理化的特征。

碎片化,是指分化了的社會群體之間的利益關系不再扭結,以無序狀態促成原本凝聚為一體的族群主體產生思想和形體的割裂;斷裂化,指隨著貧富差距的拉大,兩極化的群體不再有共同利益;層理化,指社會群體橫向流動的通道相對暢通,但上下流動的通道阻滯,階層之間形成了分明的界限并且難以實現利益交流和身位置換。

羅爾斯曾鄙斥過某些捍衛“現存秩序”的人:

我們應當反對這樣一種論點:“制度的安排總是有缺陷的,因為自然才能的分配和社會環境的偶然性因素是不公正的,而這種不公正不可避免地必然要轉移到人類的制度安排之中。”

這種思想有時候被用來作為對不公正熟視無睹的借口,仿佛拒絕默認不公正的存在和不能接受死亡一樣。

我認為,自然的分配無所謂公正不公正,人們降生于社會的某一特殊地位也說不上不公正。這些只是一些自然事實。

公正或不公正,在于「制度」,以及「制度」處理這些事實的方式。

3

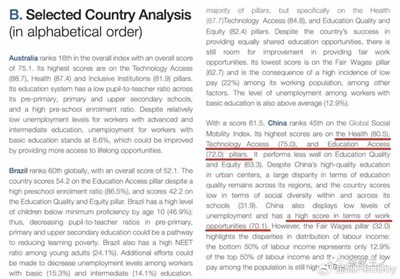

2021年年初,世界經濟論壇發布了《2020年全球社會性流動報告》,其中給出了“全球社會流動性排名表”。

根據表單的一系列參考指標,可理解為社會階層躍升和降級的動態程度。

排名越靠后的國家,通常可理解為底層實現階層升級、突破現有階級狀態的難度越大,同時高階層群體們降落到下游的難度也越大。

排行榜顯示,北歐四國流動性最高,包攬了四強,美國排名第27,在發達國家中居于最后。

而中國則僅僅排名第45,很不幸地同兩個被休克療法和國資私有化忽悠瘸了的國家為伍——烏克蘭、智利。

這個報告最值得注目的就是給出了一個關鍵的說明:社會流動性與社會經濟的總體增長無關。

即:哪怕全社會的經濟總量是快速增長的,但如果上層階級的財富累積速度明顯高于社會平均財富累積速度,那么社會流動性會下降,整個社會的階級生態會趨于沉寂、固化。

說白了,就是縱使經濟總量呈現高速的規模性擴張,但“貧者愈貧,富者愈富”的現象也掩藏不住。

根據這個排行的一系列計分因素,中國能夠排到第45都得感謝一項指標:國民健康,中國達到了80.5分(百分制),居于絕對的世界前列。

這不得不感嘆,當今中國的醫療行業,相比于金融、教育、部分能源和部分基建,恰恰是國家兜底程度比較高、私有化程度比較低的領域(盡管醫療私有化問題的嚴峻性同樣不容小視)。

以抗擊新冠肺炎為例,最危急的2020年,全年國家醫保出手12.3億保障患者免費治、全力救、一經出現陽性則全城零元測核酸——這都是公有制醫療體系為全民健康鑄下的保護傘。

但是在其他領域,如教育,中國的教育公平性僅得63.3分,這體現了中國當今教育行業嚴重的不公。

報告言簡意賅,中國中心城市和偏遠地區的教育質量完全不是一個層次。

「知識」一旦成為一種父業子承的門閥式私有遺產,或是某一固定群體才能消費購買得起的“特權商品”,那么社會的流動性也就無從談起了。

以上海華二初中、上海蘭生復旦中學等為典型的貴族學校,日復一日地“勸退”上不起該校的所謂“低質量家庭”,恐怕正是中國教育僅得63.3分的緣由。

該報告關于教育還有一份數字:學校內的階級劃分。

也就是如果該國大學內所容納的階級越豐富,那么說明社會流動性越高。

很不幸,也很現實,中國在這一環僅得31.9分……

在今天,底層青年無疑是中國貧困群體中最具代表性的群體之一,其實質是不合理的社會分層導致的貧困階層的身份固化和資源固化。

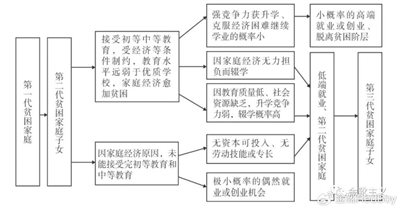

一些普通的產業工人、和新興農民未能充分分享到改革的發展成果,在社會轉型過程中卻承擔了過多的改革成本,依舊過著貧困的生活,這部分群體被輿論稱之為"窮一代"。

往后,他們的子女因為家庭貧困,生存發展條件較差、不能受到良好的教育、缺乏社會發展的機會,繼續沿襲了父輩的弱勢社會地位,輿論將其稱為"窮二代"。

所謂“窮二代”群體,今天不僅位于農村地區,城市的“窮二代”同樣貧苦——那些雖然具有城市戶籍,但父母是城市低保、產業工人、無業失業半失業者等弱勢群體的后代,由于各種因素的影響,這部分年輕人群體雖生活在都市,但由于其父輩并不能提供較為優勢的社會資源,導致他們在激烈的城市競爭中處于相對弱勢地位。

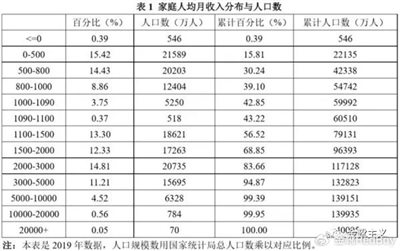

根據 2017年的統計數據顯示,城鎮低保人口大約為2000萬人,再加上那些生活質量較低,徘徊在底層邊緣的無業失業半失業者和服務人員、產業工人,這部分保守估計在3%左右,約2500余萬人。

之于這些青年人群而言,都市環境中的每一場不可預知的資本風暴、市場動蕩都有可能在他們本就處于城市邊緣位置的基礎上,進一步將他們驅離——商品房漲價、二手房租賃爆雷、公司裁員潮、疫情經濟打擊、爛尾樓交付延期,等等等等。

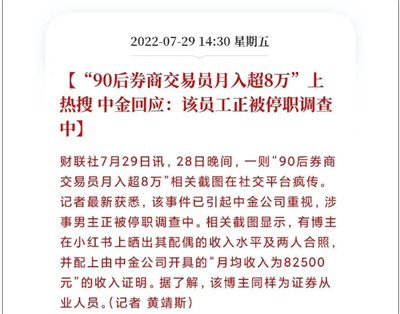

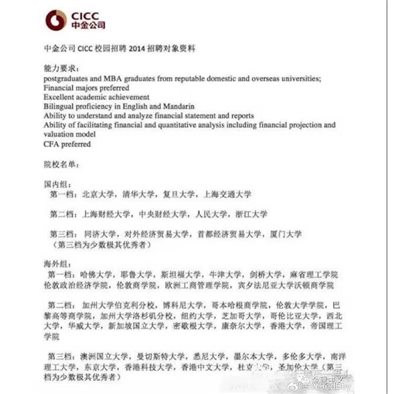

尤其,當這些都市危機出現的頻率近年來逐步走高時,部分位居階層上游的「既得利益家庭子女」頻繁在公共輿論場上露富耀權,自然就會遭到空前的群眾反噬。

這些「既得利益家庭子女」是財富代際傳承的典型顯現,間接加速了社會的貧富分化與發展利益的分配不均。

自上世紀90年代以來,創業板中誕生了大批中小家族企業,隨著時間的推移,大約到 2017 年為止,中國的“富二代”接班高峰期明顯到來。

這表明,中國社會財富代際轉移正在進行。

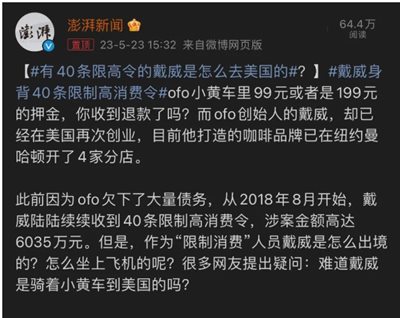

除此之外,移民,作為另一種間接的財富代際轉移方式也在近些年被人們廣泛關注,這一股在精英群體中興起的移民潮主要目的還是為了「既得利益家庭子女」有更好的未來發展(當然了也有國內政治風向影響)。

財富與權力的壟斷世襲,阻隔了社會資源、機會、權利的正常分享,導致社會中下層特別是社會底層失去了向上流動的機會、空間和渠道,使得社會利益格局嚴重失衡。

我以一個非常熱門的電視劇——2017年的《人民的名義》為例。

這部劇我之所以非常不喜歡,不僅是因為整部劇的劇風“抬李達康、輕陳巖石、辱王文革”,更在于這部所謂反腐劇的內核在我看來完全就是“一群紅色后代欺負一個小鎮做題家”的故事。

這部電視劇中所有光偉正的“中生一代”人物——侯亮平、鐘小艾、陸亦可、梁璐、趙瑞龍——無一不是家室雄硬的紅色子女。

不論在劇中他們是正是邪,都可以輕松碾壓祁同偉這個“可憐”的小鎮做題家一頭。

祁同偉最后為什么會在孤鷹嶺精神崩潰、飲彈自盡?

他完全可以去所謂“拼”一把、去“拉幾個墊背的”,但是最后關頭侯亮平那一番看似大義凜然、實則殺人誅心的訓誡,讓一生不認命的祁同偉徹底頹廢,自殺是他最后的要強,“在這個世界上沒有人能夠審判我!”

侯亮平最后時刻已然在以階級凌駕的姿態壓制祁同偉:

論出身,我比你紅,你是小老百姓;

論職級,我是“北京來的”,你是漢東地方官;

論明牌,我是正義的化身,金光閃爍;

論暗箭,你家人已被我制服,你被我拿捏死死的。

祁同偉不服啊……憑什么,你我都是一個大學一個老師教出來的,你可以一路升級打怪,我卻差點亡命緝毒生涯都得不到哪怕一點點命運的垂青、最后還是要下跪投靠梁群峰書記的女兒梁璐才能躋身象牙塔?

祁同偉的扮演者許亞軍老師曾有透露,校園下跪求婚那場戲讓圍觀的同學們往空中扔書是自己臨時的創意,因為配上黑白濾鏡,那些在空中紛飛的書本,像極了白紙——祭奠一個小鎮做題家為了實現階級躍升而碾碎的尊嚴。

我從來都不贊成洗白和美化祁同偉這樣的犯罪分子和黨內蛀蟲,但我也從來堅持一個觀點:與其觀察壞芽,不如研究惡壤。

是什么樣的生態,可以讓一個英雄的緝毒隊長淪為腐敗分子?

是什么樣的氛圍,可以讓一個人甚至一群人為了「權力」而人不為人?

公平與正義,正義與公平,是相輔相成的。

跋

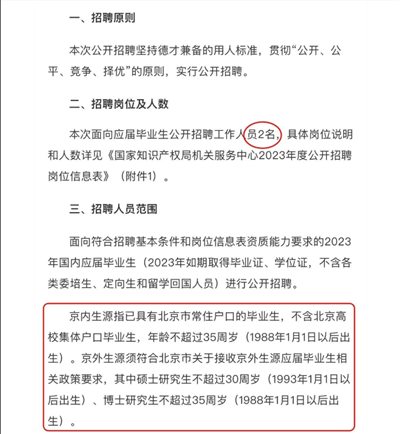

以近來火熱的“考公”話題為案,食利階層總是花言巧語連篇:

然而這位出身湖南邵陽、同是湘內易家族譜中大員的精英人士,在勸說年輕人不要迷戀考公與編制時,似乎卻忘了自家宗族內的某位明星少爺在早已盆滿缽滿、衣食無憂的境況下卻依舊費盡心機地與萬千小鎮做題家們搶奪一份皇糧——這位易先生怎么不去勸勸自己的這位同門晚輩“不要迷戀編制呢”?

推薦閱讀:易手遮天

與其要求年輕人“不要迷戀編制”,不如去深究編制以外的世界如今為什么會哀鴻遍野、從而導致年輕人會扎堆向往體制內。

我從來不認為茅臺酒能夠賣這么貴,是因為它的醬香技術勝過各大高校的實驗室。

我也從來不認為石油、稅務、煙草、鐵路、電信等行業的崗位門檻如此之高、推薦名額如此之稀缺,是因為其崗位的業務難度有多么高深。

推薦閱讀:三代央視人,一眼皆水門

結合之前評價張雪峰現象的分析文章,很多問題不言自明,也就無需多言。

推薦閱讀:異化的張雪峰,本質在私有制

推薦閱讀:張雪峰得罪的,是一個根深蒂固的利益階群

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號