關了半個月禁閉,今天終于可以出來冒個泡。一切安好,朋友們不必擔心。

國慶假期走訪了一些地方,拜訪了一些朋友,看到、聽到一些事情,與大家分享一下。

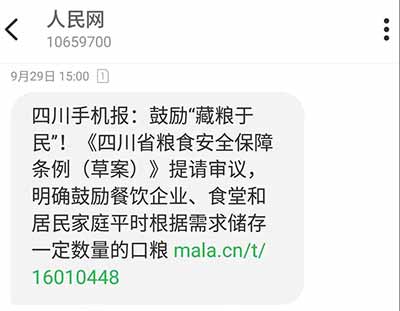

節前收到了一條短信:

假期與朋友聊天得知,9月下旬的時候,本地的谷子漲到了每斤1.8元。朋友收到手機報短信后,讓老家備糧,可是四處打聽,卻根本買不到。

筆者老丈人家在9月上旬就買了一千斤谷子,價格是1.6元。8月下旬剛收的青谷(還未曬干)價格是1元,曬干之后能合到1.1-1.2元,老丈人只買了100斤。至于這一千斤還是輾轉問了多處,到遠鄉才買到的。

倒不是老丈人有什么先見之明,而是現在的土地都流轉出去了,自家已經幾年不種糧食了,每年這時候都習慣備口糧。不過,今年的糧價上漲是不爭的事實。

老丈人家在天府之國的南面,靠著水道密布的地表徑流就足以灌溉,比筆者老家現在要靠抽地下水灌溉水稻的自然條件優越多了。然而,村里這些流轉出去的土地全都種上柚子和葡萄,老丈人家附近根本就見不到種水稻的。這種現象不是個例,筆者曾走訪過天府之國的其他幾個地級市,這幾年伴隨著土地流轉的浪潮,涌現出了一大批新晉的“獼猴桃之鄉”、“橙子之鄉”……

1958年,毛主席在成都會議期間曾經視察過“紅光社”。此處當時是農業生產的先進典型,“麥苗兒青青菜花兒黃”唱的便是這里;新世紀隨著高新區的開發,早已經變成了鋼筋水泥覆蓋的出口加工區和商業住宅。

再往西北是與都江堰毗鄰的郫都區(原郫縣),更是水網密布、土地肥沃、氣候適宜,“天府之國”的稱號的確名不虛傳。從人民公社時代這里一系列富有革命色彩的村莊更名——“紅光”、“合作”、“先鋒”、“戰旗”……就可以看出,這里在人民公社時代農業生產曾經的輝煌。

如今,這里絕大多數的農村都已經進行了土地流轉,改成了觀光農業,種上了觀賞植物,成為“川A大軍”周末和節假日自駕休閑的勝地,只能零星地看到少數油菜花地和稻田,供游人觀賞和“家庭親子體驗”。前年曾聞名全國的戰旗村,更是靠觀光農業脫貧的典型。

筆者的老家在淮河流域的河南信陽,自然條件雖比不上天府之國,但也絕不差,有著“小江南”的別號。信陽地區2016年的戶籍人口是875萬,而常住人口僅644萬,流失率將近30%,這兩百余萬人是常年在外務工的青壯年農業人口,剩下的就是“38、99、61”部隊。因而,農村的季節性拋荒(兩季的土地只種一季)或常年性拋荒非常普遍,筆者兒時記憶里春天遍地金黃油菜花的景象已經多年未見過了。

在“種莊稼”向“種房子”躍進的時代,為了保土地紅線,有一個“占補平衡”的原則。是不是嚴格執行了不知道,但是有點常識的人都知道,“種房子”所占的恰恰是城鎮周邊那些交通便利、水力資源豐富(建筑業也是耗水大戶)的平原地區,原本是最優質的肥沃農田,全國的平原面積就10%多點,補出來的對等面積會在哪里?例如,天府之國四面環山……

不過,就算考慮進去占良田、有拋荒,按照統計數據,水稻、小麥自給自足問題暫時應該不大。毛時代剛剛完成種子改良和化肥生產線興建的時候,人均口糧就已經400斤了。今天的食物結構早已發生了巨大變化,肉類和油脂的超量攝入,反而使米面這樣的傳統主食需求結構占比不斷降低,真正有缺口的是作為飼料的玉米和油料來源大豆、油菜籽。

當然,如果肉類和油脂的價格高企,六億月入千元以下的人被迫多吃素食的時候,如果不就著青菜多下一碗米飯,饑餓感恐怕很快就要襲來,那時,小麥和稻谷的供需比恐怕又會是一番景象。

拉拉雜雜描述這些,不想貿然得出什么結論,免得又被送去關禁閉。況且“眼見也未必為實”,畢竟筆者沒有能力在全國范圍內作調查、統計。那些“智叟”們寧肯相信有關方面的統計數據——統計數據告訴我們,今年夏糧“十七連豐”啦!

四川號召“藏糧于民”,網絡上議論紛紛:智叟們馬上腦補這是因為糧食庫存過高,糧倉不夠用,藏糧于民可以減輕庫存壓力;大棋派則腦補這是要準備對美或印“用武”了;工業黨和GDP信徒們則痛斥這是走回頭路,什么年頭了還搞“深挖洞、廣積糧”那一套……

事實上,四川的這個動作不是孤立的:

京津冀“互保”與四川“藏糧于民”的路數相近,多少有點“各人自掃門前雪,哪管他人瓦上霜”的味道;至于成熟的莊稼在水里泡上三天興許還有救,泡上一個星期發了芽恐怕喂豬都沒人要,因為現在喂豬都用飼料了。而莊稼泡水這一幕,今年夏天在南方的某些地方已經發生過。

對于下鄉資本而言,拿到了流轉的土地,肯定要考慮支付租金并快速盈利,什么利潤高就拿土地干什么,而為了抑制通脹,主糧此前一直是限價的,種經濟作物或搞觀光農業自然來錢快;而那些把土地流轉出去的莊稼人則過上了80年代曾經夢寐以求的吃“商品糧”的日子。

而為了證明“土地紅線是沒用的,一切應交給市場”,經濟學家們鼓搗“糧價改革”已經不是一兩年了,看這兩年的勢頭是越來越近了:

糧價“合理上漲”固然可以刺激流轉土地向主糧作物種植的回歸,但農民把土地都流轉出去了,收到的租金將來還夠不夠買口糧呢?

讓種地的人愿意種糧食,讓不種地的人吃得起糧食,這是一項全局性、系統性的工作。“××互保”、“藏糧于民”、“糧價改革”都有點頭痛醫頭、腳痛醫腳、不顧全局的味道。

在系統性思路下,很多問題并非真的無解。例如,摒棄季節性拋荒,恢復兩季種植,精耕細作,油料和飼料的巨大缺口至少可以解決相當一部分吧。

對于個人而言,“藏糧于民”可解一時之急,卻解決不了根本問題。大多數老百姓存不了谷子,只能存大米,而大米是有保質期的;真要鼓吹起來什么“藏糧于民”反而會在短期內引起搶購浪潮,反而導致糧價猛增。人民公社時代每個公社都有專業的曬谷場和較為專業的糧倉,現在每個縣能有個像樣的糧倉就不錯了,還得保證是真的滿倉,而不是一遇檢查就失火。那些擔心又搞“深挖洞、廣積糧”的工業黨和GDP信徒反而是“杞人憂天”了。

當然,糧食問題本身也只是全局性問題的一個方面,核心問題是權力交給資本還是交給工農,配置是交給市場還是計劃。

外部因素固然很重要,但事在人為。

筆者親眼所見的是四川和河南,而三年困難時期,發生嚴重災荒的,恰恰是吳芝圃所在的河南、李井泉所在四川以及曾希圣所在的安徽,這幾個省偏偏又是自然條件優越的產糧大省,而當時天災最嚴重的河北、山東、山西受災面積高達60%以上,反而順利地渡過了自然災害。了解這段歷史的人都知道,這幾個人是“哪條線”的人。當地的老百姓也是心知肚明,那“十年”這幾個人無一例外受到所謂的“迫害”,78年后又被“恢復聲譽”。為什么1959-1960年,別的省發生的是天災,這幾個省就是“人H”呢?而這幾個人恰恰不是毛主席那條線上的,所以,當年這口鍋真的不該毛主席來背。

當年在山西的陶魯笳晚年出了一本書,講述毛主席怎么手把手地教他當干部。在山西的災害發生的第一時間,山西省委派遣干部深入災區了解災情,并成立生產救災委員會,制定一系列抗災救災政策;其次,通過發放救濟款來安排災民的生活,保障人們吃飯,住房等基本生活問題;另外,通過調整原有政策來緩解災情,主要有根據人民意愿解散公共食堂,減少糧食征購,減少糧食調出等政策來緩解農村糧食不足。最后,在農村發生“四病”的時候,政府積極派遣醫療隊對人們進行救治,并對人們進行藥物和糧食上的救濟。這些救災措施,鼓舞了人民生產自救的斗志,廣泛地發動起了群眾,人民自發的開展了“小秋收”生產運動等一些生產自救的措施來抗災救荒,通過政府和人們的共同努力,將災荒帶來的損失降到最低。與山西相比,河南信陽卻發生了攔截基層干部和老百姓進京反映問題的惡劣事件。

眾所周知,山西1950年代的合作化是走在全國前列的,所以災荒的問題真的不關農業合作化和人民公社什么事。更加難能可貴的是,山西在其后還頂住了“砍社”的歪風,并在1964年推出了大寨這個典型。難道毛主席僅僅是手把手地教陶魯笳一個人?顯然不是,只是陶魯笳真心地并且認真地跟著毛主席學,學怎樣抓大事,怎樣搞調查研究,怎樣總結群眾中的先進典型,怎樣堅持干部參加勞動,怎樣利用商品生產和價值法則,怎樣從自己的錯誤中學習,怎樣把革命精神與科學態度結合起來,怎樣讀書學習,怎樣尊重唯物論,按照辯證法辦事……

現在的生產力水平下,如果再出現糧食短缺是說不過去的。去“南街”還是“小崗”這是兩個完全不同的“風向”,不過市場大潮下,南街也不怎么種糧了。畢竟種糧不“賺錢”,富不起來的南街就更會被質疑了。如果每個村子都走“五七道路”,半工半農,南街不必鶴立雞群,飽受質疑,產業規模自然不必那么大,糧食還是能夠種不少的,而且機械化條件下可以種得更好。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號