隔離墻、土地與房屋:

地緣政治與生命政治的交互

——一項東耶路撒冷巴勒斯坦人的民族志研究

文 | 趙萱

作為國際關系與地緣政治研究中的經典議題,巴以沖突牽涉到政治、經濟、民族、宗教以及文化等多個方面,并往往被歸結為國家政治與民族利益問題。[1]在這一判斷下,對于巴以沖突的理解雖然看似能夠沿著諸如國家、族群或宗教等不同路徑展開,但實則都是基于民族國家建構(nation building)中處于最頂層的主權確立與領土劃分原則進行。因此無論是審視巴以沖突的思維原點,還是解決沖突的政治設想——包括巴以分治、定居點建設與隔離墻修建、民族分化政策、“以土地換和平”、中東“四方機制”、耶路撒冷定都等[2]——實質上都以主權范圍、領土空間與身份認同三者之間的一致性作為最終訴求;或者說地緣政治意義下的民族國家既被看作是問題產生的起點也指向了解決問題的終點。

約旦河西岸阿布迪斯小鎮,一處隔離墻

值得注意的是,這一理解巴以沖突的主流思考框架雖然能夠將巴以沖突的歷史過程和問題癥結清晰化、結構化,并嘗試將社會、文化、觀念等議題涵蓋其中,卻依然無法避免在縱向(沖突的空間層次)與橫向(沖突的日常表現)層面上簡化巴以沖突的敘事。一方面,體現在其將復雜的地緣政治歸因為以(準)民族國家為基本單位的外交博弈和軍事沖突,忽視了地緣政治中領土概念的多元性(不僅是國家的土地)[3]以及領土管控的多樣性(不僅是軍事爭奪)[4],從而將作為過程的國家領土構成(territorial constitution of states)單純理解為一個“穩定的、具體的和自我封閉的領土框架”,而未能重視“社會-空間進程、社會實踐以及超越國家邊界的權力關系”遠遠超出了土地爭奪與軍事沖突的范疇,進而對地緣政治空間進行重塑。[5]另一方面,地緣政治領域對于領土本身的強烈關注,反過來卻容易掩蓋地區沖突中有關“人口”的維度,即邊界劃定上所遭遇到的兩難處境透視出的是在流動性(mobility)問題上的控制與反制;既關乎沖突雙方圍繞身體規訓的競爭,也涉及各類空間規劃與策略如何識別、分類和限制人口及其流動。[6]這一側重生命政治的研究路徑嘗試將對巴以沖突的關注重點從固定的領土轉移到流動的人口,由一種消極性的領土切割轉向生產性的人口治理。[7]

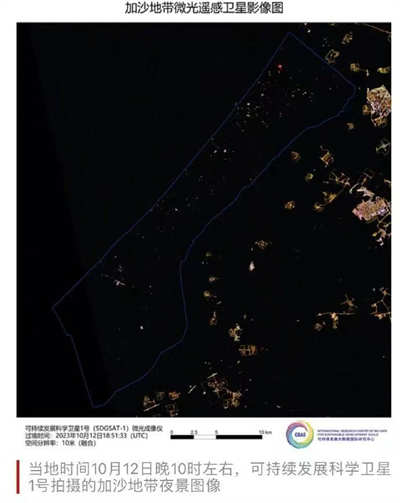

10月9日,以色列《國土報》報道:以色列國防部將對巴勒斯坦加沙地帶實行“全面封鎖”。在全面封鎖下,加沙地帶將“無電力、無食物、無燃料”。加沙地區只有365平方公里,卻有250余萬巴勒斯坦人。

可以說,以民族國家為基本單位,強調主權—領土(邊界)—認同三位一體的狹隘的地緣政治分析以及由此帶來的生命政治視角的缺失已大大限制了我們對于巴以沖突全方位的理解。如果能實現地緣政治與生命政治視角的結合,從“領土主義”轉向“關系主義”[8],立足于日常生活中細致的“人”的互動而非將國際政治中宏大的“國家”競爭敘事作為分析要點,或許能為我們解讀甚至解決巴以沖突提供另一種可能的框架。[9]相互交錯的地緣政治與生命政治并非發生于一個先驗的“領土空間”之中,而是透過對領土及人口的差異化控制與治理實現對“政治空間”的不斷形塑。從而,巴以關系不再是截然對立的兩個平行政治主體之間的較量,而是處于持續的、多層次的互動之中:我者與他者的界限逐步清晰、他者嵌入到我者之內以及我者與他者之間的相互塑造。

進一步而言,地緣政治與生命政治的結合并不是簡單地通過兩種視角審視同一事物,而是希望從領土與人口的日常性交疊尋求對于“政治空間”的過程性理解。在一般意義上,地緣政治被解釋為國家權力圍繞安全實踐與國家間競爭所展開的對“民族”空間的領土化(territorialization)[10],但這不意味著地緣政治只可能指向地理層面的領土;恰恰相反,從領土自身內涵出發,領土除具有政治-經濟的土地內涵以及政治-戰略的地勢(terrian)內涵之外,還包含了司法-政治層面的技術內涵。[11]領土的多元內涵反映出地緣政治空間的多維度性,其不僅是某一地理空間內的主權政治(以資源占有和軍事防衛為母題),更關乎領土范圍內的司法管轄與社會治理。因此,圍繞領土、領土性和領土化等概念展開的地緣政治首先指向的是與“領土質量”(qualities of territory)而不是“領土數量”(quantity of territory)相關的人的治理問題。[12]與此同時,生命政治則通常被理解為將個體的身體與整體性的人口作為治理對象,強調身體的規訓與人口的培育。[13]然而,這并不代表領土變得不再重要,身體規訓直接與國家空間規劃存在緊密的關聯(例如監獄、醫院和學校);人口的生命進程與分布本身就是國家特殊的空間性所產生的結果。[14]地緣政治與生命政治既不是相互分離,也無法相互替代,而是構成了一種交互的形態。換言之,生命政治總是要通過對領土空間的干預來實現對于身體和人口特征的規訓與引導;反之,地緣政治需要通過對人的活動的干預以確保領土的質量。

10月9日,加沙地帶一處難民營,以色列空襲后,一名巴勒斯坦兒童受傷

若將這種地緣政治與生命政治的交互視角運用到巴以關系研究,尤其是耶路撒冷研究時,指向的是從“主權國家”的分析(領土及其邊界劃定作為核心要素)轉向“治理國家”(人口及其社會治理作為核心要素)的討論[15];同時也意味著超越民族國家的既定框架,將視野延伸到邊界區域與國際領域(參照耶路撒冷的“國際城市”地位)。在這一交互視角下,巴以沖突本身的空間層次性得以豐富,而耶路撒冷所具有的地緣政治與生命政治的交疊語境能夠為后續的“治理國家”研究提供一個最為尖銳、直觀的案例,從而具有了額外的價值。

本文將圍繞一位名叫亞金[16]的東耶路撒冷巴勒斯坦居民的生活遭遇和日常實踐,基于地緣政治與生命政治相結合的角度對巴以沖突做出多層次的細部解讀。首先建基于對于巴以隔離墻的重新理解,本文并不將其視為一個純粹的地緣政治事件,而是突出隔離墻如何具體地影響亞金的日常生活,對其生命進程造成不可逆轉的改變,使其陷入一種持續的“例外狀態”(state of exception)[17]。隨后本文將視角從爆發性的地緣政治事件轉向長期性的生命政治,通過對土地與房屋空間爭奪的民族志描述,審視“領土奇觀”(territory spectacle)[18]在可見與不可見兩個層面實現的規訓效果以及在此過程中亞金所做出的錯位性抗爭。由此深入到亞金的私人生活與內心世界,反思以色列的生命政治“治理術”(governmentality)如何引導和塑造了亞金自身的領土觀念與主體意識,“修建隔離墻”不僅成為其苦難生命的隱喻,更成為其緩解生命苦難的現實選擇。在這一分析過程中,地緣政治與生命政治相互交疊,領土管控與人口治理相互支撐,構成了一個以主權、規訓和治理為核心的三層次框架[19],從而將國家(巴以隔離墻的修建)、社群(司法性的房屋管理)和個體(亞金的自我掙扎和抉擇)實踐囊括到一個整體性且具有關系性的結構中,最終提供解釋巴以沖突的新路徑。

巴勒斯坦地區六十年領土變化

本文分為五個部分,第一部分簡要描述二戰之后巴以沖突格局的形成和變化,為隨后亞金個案的描述鋪墊地緣政治背景,明確指出隔離墻的修建、土地的不斷縮減嚴重影響了巴勒斯坦人的日常生活和個體意識。第二、三、四部分將基于2012年—2013年、2017年對東耶路撒冷巴勒斯坦社會生活的田野調查,圍繞亞金生命歷程中的三個案例展開,從地緣政治現象出發逐步深入到生命政治對主體性的引導,分別以巴以隔離墻、房屋糾紛和私有土地規劃為例,分析以色列地緣政治與生命政治之間的交互如何從國家、社群和個體等多個層面影響了亞金的生命際遇以及促成了怎樣的反抗、規訓與撤離。第五部分對全文進行總結,提出地緣政治與生命政治交互視角下的巴以沖突研究所具有的潛在價值。

一、領土與高墻:巴以沖突格局的形成

“在最后的國境之后,我們應當去往哪里?”愛德華·薩義德曾在《最后的天空之后》寫下這樣悲愴的詩句,抒發以色列建國之后,巴勒斯坦人的流亡之苦。[20]1948年第一次中東戰爭在以色列建國后的第二天打響,戰爭的結果是作為勝利者的以色列不僅保全了1947年聯合國181號決議,即《關于巴勒斯坦將來治理(分治計劃)問題的決議》所劃定的屬于猶太國家的領土,并且占領了北部和東部地區,總共占有整個巴勒斯坦地區78%的土地,戰爭期間以及戰后以色列政府借助軍事手段和針對性的民族政策驅逐了大批阿拉伯人,約有五分之四的阿拉伯人被迫離開家園,淪為難民。1949年12月9日,第四屆聯合國大會通過關于設立巴勒斯坦難民救濟機構的決議。據聯合國統計,第一次中東戰爭直接造成了72.6萬巴勒斯坦難民,其中47萬人留居在今天的巴勒斯坦控制區,另一部分則流散在以色列、約旦、敘利亞等周邊國家。

Edward W. Said,After the Last Sky:Palestinian Lives,Columbia University Press,1998

與之對比,從1948年到1952年,以色列的猶太人口暴增了1倍,從65萬人猛增到130多萬人,最大的兩個移民群體分別來自東歐和西班牙語地區。“猶太人回歸應許之地”由一種宗教理念落實為民族國家的具體實踐。以色列正是遵循著民族國家的原始邏輯試圖“重建”國家,其中最重要的兩個做法,一是1951年時任總理本·古里安下令成立政府命名委員會,對境內所有的山川、河流、道路實施希伯來化的命名,消除地理空間原有的阿拉伯-伊斯蘭文化記憶;[21]二是在被毀壞的巴勒斯坦地區修建猶太人定居點,為快速增長的猶太人口爭取更多的生存空間。[22]隨著1967年“六日戰爭”(第三次中東戰爭)爆發,以色列占領了整個耶路撒冷,打破了耶路撒冷“國際獨立主體”[23]法定地位的平衡,巴勒斯坦人的生活空間遭到進一步擠壓,1967年也成為考察巴以關系中最為重要的時間節點。1988年11月,巴勒斯坦全國委員會第19次特別會議通過《巴勒斯坦獨立宣言》宣布建立巴勒斯坦國(目前作為聯合國觀察員國),以耶路撒冷作為首都;1993年第一次奧斯陸協議將耶路撒冷以東的約旦河西岸地區視為巴勒斯坦的獨立領土,巴以領土格局和政治輪廓逐漸清晰,且為國際社會所默認。[24]盡管如此,巴以沖突的形態卻由此前數次中東戰爭階段的大規模軍事沖突模式逐漸轉變為低烈度、高頻率的武裝沖突和個體襲擊(常與恐怖主義相聯系),以色列為此強化了對邊界地區的人員管控和地區管轄,而巴勒斯坦武裝人員(包括以色列巴勒斯坦人)[25]偽裝滲透,發動襲擊,威脅以色列國家安全,襲擊對象從軍警擴大到平民。

1967年的六日戰爭,以色列車隊押解埃及士兵前往戰俘營。

20世紀90年代中后期,以色列政府為應對安全形勢的轉變,計劃通過一系列攔截滲透的措施,提出應建立一條將巴以分隔的安全屏障,在此背景下,巴以隔離墻的修建逐步成為現實,且被美其名曰為“安全墻”(security fence)。[26]2002年,以色列政府陸續出臺了多項有關建造隔離墻的具體實施計劃,并于次年確定了隔離墻的完整路線,整條路線自以色列北部沿約旦河西岸地區向南延伸,總長度約為720公里;該線路所經地區大部分都劃定在巴勒斯坦領土內,并將耶路撒冷完全與巴勒斯坦地區阻隔,同時整個西岸地區16.6%的土地被置于隔離墻與“綠線”(1967年之前的實際停火線)之間,構成事實上的領土侵占。[27]隔離墻的修建真實地切斷了巴勒斯坦人的生活世界,伴隨著快速推進的定居點修建進程使東耶路撒冷等以色列巴勒斯坦人聚居區成為現實“飛地”[28]。然而,空間上的切斷并不代表日常生活的完全隔離,由于20世紀80年代以來以色列對于廉價勞動力的旺盛需求,依舊有大量巴勒斯坦人進入耶路撒冷從事建筑、清潔等服務性行業[29]。由此,一面是領土空間的不斷壓縮和切割,另一面則是跨界流動的日益加劇與常態化。

在這一領土與人口兩個范疇不斷交錯的歷史進程中,地緣政治與生命政治在耶路撒冷相互關聯:土地的強烈稀缺性使得領土爭奪逐漸演變為人口生存的競爭;而定居點建設以及廉價勞動力的日常流動不斷沖擊并改造著領土空間。在這一遠比其他地區更加激烈的交互過程中,巴以沖突格局的形成不是只建立在民族國家層面的“建國”問題之上,而是分化出更為豐富的維度,表現為隔離墻對于巴勒斯坦人生計與流動的制度性安排、常態化領土控制下的博弈與群體焦慮以及空間壓縮之下個體空間觀的自我重塑。接下來的民族志案例將分別呈現地緣政治與生命政治交互視角下的三個面向,即主權、規訓與治理。

二、主權:巴以隔離墻與“例外狀態”

自1948年以色列建國起,生活在其境內的阿拉伯人便成為以色列民族國家建構中的棘手問題。第一次中東戰爭結束時,約有15.6萬阿拉伯人留在以色列境內,成為以色列公民;隨后的半個多世紀里,阿拉伯人口數量逐步攀升,現已超過全國總人口的20%,在耶路撒冷等巴以邊界地區的比例甚至超過了三分之一。[30]以色列的困境正是在于猶太民族國家(猶太復國主義作為民族政策的根本來源)與現代民主國家(西方式多黨議會民主政體)雙重屬性的矛盾之下如何處理作為“他者”的阿拉伯人。在此背景下,以色列民族政策容易被歸納為“剝削與壓迫,歧視、隔離與分化”[31],但事實上這將使得對于以色列與巴勒斯坦人的討論被置于單純的二元對立格局中,并以一種單向度的壓制性關系掩蓋了巴以關系中的生產性的面向。“以色列巴勒斯坦人”作為一類特殊的群體身份將為我們提供串聯并超越宏觀視野與對立視角的表述。

本文民族志的主人公亞金,是一名居住在東耶路撒冷橄欖山谷地(谷村)年過50的普通巴勒斯坦男性,有兩位妻子,膝下11個子女。亞金煙酒不沾,恪守伊斯蘭教法,每天堅持行5次禮拜,周五主麻日必會前往阿克薩清真寺參加聚禮,并在金錢和時間上平等地分于兩位妻子,從不馬虎。上述行為在逐漸世俗化的以色列巴勒斯坦人社區并不多見。同時,亞金遵循家族儀規,身為家庭代表一度為位于西岸地區的家族禮堂修建繳納經費,作為長期生活在耶路撒冷的市民,卻堅持以來自西岸希伯倫地區的家族成員自居,每年兩次大節(開齋節與宰牲節)定會回鄉拜節。亞金的身上強烈附著著伊斯蘭與家族兩大阿拉伯社會觀念體系的印記,從不逾矩,因此筆者常稱其為“好人亞金”。

自2002年6月起,以色列政府開始沿1967年戰爭前以巴邊界線修建高8米、全長約700公里的安全隔離墻。

1990年,排行老二的亞金隨父親(1967年以前便在耶路撒冷工作,除亞金外的其余4個兒子都出生于耶路撒冷,全家都擁有以色列居留權,持有藍色本身份證)從位于西岸城鎮希伯倫移居東耶路撒冷,在谷村從臨近家族手中購買了一塊土地,建造了彼此相鄰的房屋,與其父母和兄弟們共同生活在一起,逐漸發展壯大為谷村的拉賈比一族。在此之前,亞金已在距離住所約200米的街道上租了一個門面,開辦了一間木工廠,從事家具制作生意。亞金也成為家族里的經濟支柱,進入到本地的富裕階層。正是在這樣的經濟條件下,亞金得以迎娶第二位妻子。據亞金回憶,90年代他的生意非常之好,雇有5名固定工人,忙碌時甚至請過10人,平均每天可收入1000新謝克爾(1新謝克爾≈人民幣2元)。亞金的門面位于從耶路撒冷老城向東經橄欖山腳通往西岸城鎮的必經之路,也是最短距離,乘坐公交車只需要十幾分鐘;據有三十多年工齡的公交車司機回憶,當時的線路是一個環線,從老城到西岸再從西岸另一個城鎮返回老城,以此循環;這條街道的最東頭已進入西岸地區,如今還可以看見數家阿拉伯銀行和外匯兌換所,亞金的財務賬戶今天仍設在這里。多年來,亞金的工作方式相對固定,他通過電話聯系訂單,在西岸地區訂購原材料,然后駕駛一輛皮卡來往于周邊城鎮進行前期測量和送貨服務,客戶包括巴勒斯坦人也包括以色列人,主要服務對象甚至一度以定居點的猶太人為主,亞金說因為猶太人更有錢,付款更有保障。據亞金的二兒子回憶,他們家曾經接過的最大一筆生意就是為一個定居點裝修門窗,房屋有9層樓,每一層樓都有相對的兩扇門,可容納兩戶人家,門窗全部要求木制,當時的定金就高達10萬新謝克爾,盡管當初前期接洽的是阿拉伯人,但最終事實上就是一個猶太人定居點。總而言之,據亞金的孩子們回憶,他們當時想買什么就買什么,根本不知道什么是貧窮。

然而,在21世紀初,亞金一家平靜而富足的生活發生了劇變。2001年政府便開始著手修建隔離墻,而隔離墻的選址正好從他的木工廠門口穿過,距離廠房大約只有3米,直接將東耶路撒冷通往西岸的道路切斷。亞金回憶,最初砌了一道1米高的矮墻,人和貨物還可以翻(搬)過去,之后加高到2米,他們就用梯子翻越,直到變成今天可以看到的兩三層樓高的巨型隔離墻。從住所到廠房二百多米的步行距離變成了半個多小時的車程,亞金必須開車繞行十幾公里外的檢查站穿越隔離墻,如果車輛擁堵,所花費的時間需要更長。因為隔離墻的修建,原先的公交線路也從環線變成了從老城到隔離墻的兩點一線,街市迅速蕭條,生意急轉直下,墻體修建完成后4個月,亞金便不得不辭退所有的工人,放棄租用了25年之久的木工廠,改成一間位于住所隔壁的家庭木工作坊,請臨時工幫忙,直到今天。由于運輸成本增加以及大部分客源流失,亞金的每月收入還不到當年的3天所得,最大的三個兒子(亞金前5個孩子已陸續成年,4男1女,女兒已出嫁)全部不得不在高中畢業后便進入社會工作,從事裝修、店員和酒店服務員工作,第四個兒子也很可能步哥哥們的后塵。2017年夏天,亞金曾帶筆者回到原先的木工廠舊址,站在樓底眺望谷村,懷念當年的光榮歲月,他多次無奈地提到“這就是巴勒斯坦人的生活。”

Edward W. Said,From Oslo to Iraq and the Road Map,Vintage,2005

站在橄欖山頂向東面和南面望去,綿延的隔離墻清晰可見,雖然存在領土上的爭議,但是高聳的隔離墻卻真實而清晰地將巴以社會一分為二。如果我們采納以色列政府所宣稱的修建隔離墻的原因,并且將這道隔離墻視作其主權的決斷與彰顯,就會看到隔離墻并非簡單地將巴以社會區隔,而是創造出一個“例外空間”,使得像亞金所代表的這一群體陷入“例外狀態”的常態化之中。一直“在邊界上”[??? ?????)[32)的亞金之所以在隔離墻修建之前過著富足生活,是因為這一區域盡管在主權上存在爭議但并未引發直接的主權干預,從而作為一類“互動空間”。但是,隔離墻的修建透過對以安全為名的“例外狀態”的處置將這一“互動空間”懸置為“例外空間”。自由的流通被實體化的邊界所中斷,緊接著是一種雙向的排斥——猶太人不允許進入西岸地區,跨越隔離墻被視為違法行為,同時生活在西岸地區的巴勒斯坦人(持有橙色本身份證)需要辦理合法的許可證方可進入以色列,程序繁瑣并且有期限限制。在此雙向排斥中,亞金具有的特殊的“以色列巴勒斯坦人”身份反而轉變為“例外狀態”下的“包含性排斥”(inclusive exclusion)群體。[33]表面上,亞金如往日一般無需許可證仍可以相對自由地穿行于西岸和耶路撒冷,但隔離墻的修建首先沖擊到的是他的日常空間,以前順當的流動性遭遇到劇烈的阻隔。為應對國家“例外狀態”而修建的隔離墻完全打亂了亞金的生活并使其陷入“例外狀態”——生意急轉直下、難以為繼,至今無法緩解。亞金這一類群體之所以被“包含”是因為以色列政府的主權決斷囊括了他們的全部生活,之所以被“排斥”是因為這種決斷本身正是要將他們從正常的生活中驅逐出去。但是,與阿甘本(Giorgio Agamben)關于“難民營”(camp)的討論不同[34],亞金們陷入“例外狀態”并不完全是被動接受的結果,因為他們其實可以選擇“拒絕”,例如返回希伯倫老家,但是亞金選擇面向隔離墻而堅守,因為在他們看來“這里離阿克薩清真寺最近,這里是巴勒斯坦人的首都”。

阿克薩清真寺是伊斯蘭第三大圣寺。地位僅次于麥加禁寺和麥地那先知寺。位于以色列耶路撒冷老城的圣殿山(穆斯林稱“尊貴禁地”)同為猶太教和伊斯蘭教圣地

作為一個明確的地緣政治事件,巴以隔離墻的修建卻衍生出一個生命政治過程——“例外空間”與“例外狀態”的出現。在地緣政治與生命政治的交互中,主權作為一個頂層事物直接沖擊了底層生活。地緣政治的斗爭與影響并不僅僅停留在國家之間,國家與非國家主體之間同樣也通過地緣政治事件聯系在一起,并且造成了某種無法扭轉但可以預見的生命政治結果。

三、規訓:房屋保衛戰與“領土奇觀”

如果說隔離墻的修建如同“截肢手術”一般粗暴地肢解了亞金的生活,那么在其近三十年的耶路撒冷生活中,卻有另一件事如“慢性病”一樣令其痛苦多年。在上文中,筆者已經談到20世紀90年代初亞金在谷村購買了一塊土地,土地一半的所有權屬于亞金,亞金在所屬土地上修建了自己的房屋以及后來擴建出的木工作坊。土地位于一道坡地上,坡地上方是一條可以通往街道的土路,坡上落滿石塊,還有山羊沿著山坡跳上屋頂。盡管條件簡陋,但亞金一家一直在此生活。1992年前后房屋修建完成,過了差不多兩年,突然一日以色列政府人員上門告知亞金,他的房子未辦理房產證,必須拆除,而獲得相關合法證件必須通過房產律師和建筑師認證。當時為了避免房屋被拆,亞金被迫交納了8萬新謝克爾的罰款。之后,亞金聘請了一家猶太人開辦的律師事務所協助辦理房產證,接下來的3個月,亞金一直在等律師事務所的消息,最后卻發現電話無法接通,他只好親自去拜訪,奇怪的事情發生了,律師事務所居然人去樓空,他戲謔地稱之為“奇跡”。這時距離政府人員第一次上門已經過去了7個月,檢查人員再次上門,以沒有辦理房產證為由又一次收取了亞金4.5萬新謝克爾的罰款,并告知他必須盡快辦理房產證。

1996年,檢察人員再次上門警告,這次直接開來了推土機,亞金為了保護房子不得不交納了3萬新謝克爾的罰款,以及1.5萬新謝克爾的推土機“出車費”。同年,亞金不得不又找了一家律師事務所,這次是位于拿撒勒的巴勒斯坦人開辦的律師事務所,亞金支付了3.5萬新謝克爾的律師費和辦證費,期待有一個好結果。過了兩個月,對方說要再等五六個月。等到了1997年,約定的時間過去了,對方說需要再交1萬新謝克爾就可以辦好,并且還需再等3個月,亞金如數交納,開心地想著這一件事總算可以結束了。等過了3個月,“奇跡”再次發生了,這家律師事務所同樣人去樓空,這使亞金幾乎崩潰。1999年,亞金認識的一位客戶是一名律師,他對這名律師講述了自己的遭遇,律師讓亞金給他8千新謝克爾,他可以幫亞金去政府查詢到底有沒有資格獲得房產證,亞金照辦了。2個多月后律師告知的結果是亞金不可能拿到房產證,因為房屋所在的土地根本不符合民房建設用地要求。亞金的二兒子認為那個律師其實一早就知道這個結果,故意騙了他們一筆錢,加上此前律師事務所兩次突然消失的痛苦經歷,讓亞金一家覺得所有的律師都是騙子,與以色列政府狼狽為奸,因為沒有得到政府的許可證,沒有人可以當上律師的,律師事務所更不可能無故消失。

2000年,政府人員再次上門讓亞金交納了3萬新謝克爾的罰款。2001年,他收到了法院的傳票,讓他2個月后出庭受審谷村違章建造房屋一案,他拒絕出席。過了2個月,法院來信讓他必須出庭,否則警察會來逮捕他,并且這次又收了他7000新謝克爾的罰款。2002年,亞金到法院出庭,法院判處他2萬新謝克爾的罰款和3個月的拘役,以及必須辦理房產證的命令。亞金無奈地對法官說,罰款他可以交,房產證他可以不懈地去申請,但是他有老婆孩子不能去坐牢,于是法院改判他從事社會勞動3個月,工作地點位于耶路撒冷的猶太人醫院,工作是做清潔工,每天早上7點上班,下午3點結束,一周6天,沒有任何報酬。截至2013年夏天,亞金總共經歷了3次這樣的判決,總計被罰6萬新謝克爾和9個月的社會勞動。如今的亞金已經沒有能力像以往一樣一次性繳清罰款,只能分期付款,每月2000新謝克爾,分10個月繳清。亞金曾對筆者說,這樣的日子在他永生之年都不會結束,他擔心他的孩子會繼續承受這份痛苦。據亞金一家的表述,從1992年到2017年,亞金為了獲得一張不存在的房產證,總計花費超過30萬新謝克爾,另外被迫從事近一年的義務勞動。亞金說:“就因為我們是巴勒斯坦人,猶太人想把我們趕出耶路撒冷!”亞金的家庭也從原本的富裕家庭淪落為中下等階層,而亞金家門口現在是一片坍塌多年的房屋廢墟,原先住的鄰居,大約在2005年因為不愿繳納罰款,房屋被推土機推倒,如今據聞已經搬回西岸地區。

Michel Foucault,The Birth of Biopolitics:Lectures at the College de France, 1978-1979,Palgrave Macmillan,2008

亞金的遭遇固然令人同情,但若從以色列政府的角度重新看待這一房屋糾紛,則會獲得另一種解釋。以色列基于現代國家治理的角度,認為國家的土地需要分類、規劃和安全地使用,所以將土地劃分為不同的類型,控制和規定建筑物的標準、材料,要求房屋獲得合法的許可證,并通過相應的驗收,從而將自然的土地轉變為“計算的領土”(calculable territory)[35]。對領土的“計算”包含著兩方面的訴求:其一是為了實現國家的“可讀性”(legibility),即現代國家為了完備其職能,對管轄范圍內的財富和人口進行計算、統計和分類,而這本身也構成了現代國家治理的基礎;[36]其二則是依據這種“可讀性”實現治理上的“可見性”。通過土地分類、房產證、罰單、法庭判決等這些可見的治理手段,包括以色列在內的現代國家將對領土和人口的治理方式從軍事暴力轉向司法管理,依靠公開的法律條文來維持社會的運行。同時,國家治理上的“可見性”不僅強調對司法的依賴,更需要透過司法實踐實現對個體的規訓。在亞金的案例中,反復的裁決、審判和罰款耗盡了亞金的財富和精力,更使其不再具有主張土地和房屋權利的能力。作為一個“以色列巴勒斯坦人”,“好人”亞金卻越來越靠近席臘樂·寇恩(Hillel Cohen)所描繪的“好阿拉伯人”(Good Arabs)[37]的形象,在以色列政府持續的生命政治治理下已經愈發不再具有抗爭的基礎和意愿。需要注意的是,也正是由于亞金的“以色列巴勒斯坦人”身份,對其治理無法像對待以色列公民那樣直觀,依靠可見的法律實踐實現管轄和規訓,而是在面對“包含性排斥”的他者群體需要借由“可見性”來掩蓋生命政治中的“不可見”部分,并且后者才真正構成理解以色列領土和人口治理的關鍵。亞金房屋保衛戰的另一條線索很好地說明了這種“可見性”與“不可見性”的交疊。

1999年,亞金在被律師多次“欺騙”(律師正是利用了這種可見性)后前往耶路撒冷市政部門申訴自己的情況。有趣的是政府似乎對房屋問題并不感冒,反而主動為他提供一份工作。工作內容就是監督和報告谷村的違章建設情況,政府每月會給他發放2.5萬新謝克爾的工資,另提供汽車、移動電話和他最急需的房產證。亞金非常震驚,這不就是政府的“間諜”嗎?他隨即拒絕了,而這時他似乎也明白了為什么他的房子一有新動態,政府人員就立刻登門。谷村另一家族有著與亞金相似的遭遇但最終結果完全不同。該家族的報道人告訴筆者,他們家總共被拆了7次,同時他們也執著地拆了又建,建了又拆,最近的一次強拆發生在2001年,但與亞金不同的是,此后政府人員再也沒有找上門來。筆者曾向亞金的二兒子核對此事,他說那是因為最后他們和政府達成了“間諜”的妥協(甚至開始從事毒品買賣的生意,該家族所在區域已成為東耶路撒冷幾大毒品交易點之一),所以才沒有再被騷擾。亞金的二兒子還透露了另一件事情,他說其實他的父親曾去市政廳核查過他們房屋所在地的土地性質,事實上應是允許建造房屋的(其中一個標準是不能在有石塊的土地上建房),這也是他們當初打地基的時候以三層樓的標準施工的原因,但政府始終不頒發許可證。

James C. Scott,Seeing Like a State:How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed,Yale University Press,1999

在這一條民族志線索中,我們看到在基于可讀性基礎并以可見性為原則的國家治理中隱含著治理的不可見性。這種不可見性可以從兩個方面展開,其一反映在以色列制度設計和實踐中對巴勒斯坦人的分隔和排擠。自1948年建國以來,以色列便是以“以色列土地上的猶太國家”為宗旨進行民族國家建構,這種自我定義廣泛地滲透于以色列各類政策的制定和實施過程中,同時也指導其在日常生活中針對非猶太人的政治技術運用,在執法者具體的政策制定和實踐過程中總是有意無意地將所謂的以色列土地上的阿拉伯人視為壓制和限制的對象,例如在充斥著巴勒斯坦人的眾多服務行業中,巴勒斯坦人在保安行業中占比極少,哪怕是土生土長的以色列巴勒斯坦人。其二則體現在那些看似中立的法律條文背后其實有著不可以示人的差別,即通過可見的治理手段在不可見的層面上為以色列政權培育“好阿拉伯人”(事實上東耶路撒冷眾多巴勒斯坦人社區中的家族族長便具備相似的特征)[38]。在上一個有關主權的案例分析中,以色列政府在地緣政治上的部署顯示出如何將“以色列巴勒斯坦人”由一個自由跨界流動的群體轉變為被阻斷的“例外狀態”的群體。在這一案例中,以色列政府所奉行的生命政治規訓則是在可見層面消耗巴勒斯坦人,并進一步在不可見層面強化該群體的“例外狀態”屬性。“例外狀態”便被加以更為深刻的“排斥性包含”特征,通過可見的治理將其從廣義的巴勒斯坦人群體中剝離,進而“包含”在以色列的生命政治體系之中。然而,不變的是,諸如亞金這樣的群體無論在地緣政治還是在生命政治意義上都走向了例外化。

可見性與不可見性的互相交疊與綁定,構成了與“邊界奇觀”(border spectacle)相似的“領土奇觀”。如果說看似公正的可見性治理構成治理上的“景觀”(scene),那么在不可見的部分以“間諜”工作換取房產證則構成了治理上的“淫語”(obscene)。[39]在可見性與不可見性的轉換過程中,生命政治通過對空間的制度安置(土地的分類、房產證的獲取)實現了對群體“非法性”的不斷再生產。[40]我們當然可以將亞金二十余年來的生活困境看作是可見性層面上的不合法所帶來的“無可奈何”或“咎由自取”,但是我們也應當看到這一持續的不合法狀況本身也是一種生命政治安排的結果。長期處于“非法”狀態下的亞金不僅丟失了自己的財富,淪為義務勞動力,甚至幾乎被脅迫成為政府的“間諜”,這正是一個在可見與不可見層面都在進行中的不斷規訓的過程,而反之規訓本身又是透過“非法性”的再生產來實現的。

與隔離墻的案例相似,亞金所處的規訓狀態同樣不是完全被動的,而恰恰可以歸納為“弱者的武器”。亞金的不反抗總是與不逃避同時出現,其接受以色列政府的處罰并不是基于對以色列領土和人口治理的認可,而恰恰是出于對前現代觀念的遵循而做出的堅持。對亞金而言,東耶路撒冷的土地無法當作是以色列的領土甚至也不能說成是巴勒斯坦的領土,而是他作為一名穆斯林以及阿拉伯家族一員休養生息的圣城與領地。在面對領土治理時的不反抗也同時投射出保衛圣地的不逃避,這也就能夠解釋為何在急需合法性的情況下亞金始終拒絕成為“好阿拉伯人”。于是在一種現代與前現代的觀念遭遇下,看似被“規訓”了的亞金實則只是完全忽視了“規訓”的存在。一筆筆的罰金與其說是對以色列政府的妥協,不如說是對宗教圣地與家族領地的堅守。由此,在揭示出以色列政府不可見的“淫語”之后,亞金這一群體自身的“景觀”業已浮現。

四、治理:“建一堵墻”與“治理術”

巴以隔離墻的修建與房屋保衛戰的民族志已分別從主權政治切割和生命政治規訓兩個方面闡述了亞金所遭受的巨大影響,并在可見和不可見兩個層面,以色列依托國家和社會治理的政治技術對作為他者的“以色列巴勒斯坦人”施以“例外狀態懸置”。那么本節所要討論的“治理”則是在一個更微觀的定義下進行的,即在福柯研究中與“司法國家”和“行政國家”相區分的“治理國家”。[41]與福柯的表述相一致,上述的國家類型并不存在三者之間的相繼接替的關系,或者說“治理術”的運用能夠完全替代主權決斷、司法管轄和規訓,而是強調上述案例中所提及的一系列斗爭與博弈給亞金帶來的“治理術”意義下的治理效果,突出這些地緣政治與生命政治的共同結果如何影響亞金的“社會自然性”,[42]使之實現某種自我引導,轉向以類似“隔離墻”的形式追求個體的安全與自由。本部分內容同樣是對之前案例中的阻隔、抑制和規訓過程的延續,并進一步討論以色列的一系列實踐如何通過“引導之引導”(conduct of conduct)實現亞金自身的“主體性塑造”。[43]在下文中,亞金從關心家族轉向了“自我關心”(self-care),從而使巴以沖突在最為私人化的層面呈現出一種生命政治的“新自由主義”面向。[44]

20世紀90年代初亞金隨父親來到谷村購買了一塊土地,當時大約花費了1.5萬新謝克爾,隨后他將這塊土地一半的所有權賣給了他的大哥。作為家庭的經濟支柱,亞金在其大哥所有的另一半土地上為他的幾個兄弟免費修建了房屋,共享庭院,平時還不時接濟他們,并提供在木工坊制作家具等工作的機會,兄弟五人在這塊土地上共同生活了近三十年。

隔離墻兩側

2017年8月,一件事情突然打破了他們生活的平衡。亞金計劃在近期裝修房屋,并且從市政廳請來兩名建筑師測量整塊土地的面積。最重要的是,他在測量的土地上標出了中段分界線,打算沿著這條線建一堵圍墻。對于為什么要建這堵墻,亞金給出的解釋是家族人口眾多,大兒子馬上要結婚,大人小孩在他家門口穿梭,喧鬧不堪,令他們全家感到很困擾,并且這一決定也得到了亞金的妻子及大部分孩子的贊同。他們甚至暢想在院子里種花,不再受到鄰居們的干擾。然而,在這一看似普通的理由背后實際上還存在著另一段原委。2016年,亞金的大哥為了讓子女接受更好的教育,搬離了這里,住進了東耶路撒冷的一處高檔社區,購買了一套價值超過100萬新謝克爾的房產。他的購房行為刺激了亞金一家,亞金認為這些年來他為了維系整個家族一直忍受著生活上的折磨和承擔經濟上的債務,在他看來,作為家中長子的大哥不僅長期缺乏付出,反而秘密存錢在退休后撇下家族,獨自享受。

當地時間2023年10月14日,巴勒斯坦加沙地帶,以色列轟炸時,一個火球爆炸。

家族共享的土地突然變為邊界清晰的土地,家族關系開始轉變為鄰里關系,反映的正是亞金空間觀念上的巨大變化,土地不再服務于家族而是應該首先服務于個人小家庭的利益和選擇。大哥搬離社區所表現出來的家族觀念的淡化當然是這一空間觀念轉變的重要原因,但卻不是故事的全部。回到本文已論述的亞金在更長時期內所經歷的地緣政治與生命政治實踐,我們就會發現巴以隔離墻的修建與無休止的房屋保衛戰才是這一觀念轉變的根本動因。以色列政府對東耶路撒冷領土空間的切割與控制,對這一空間內的巴勒斯坦人在生活上可見與不可見的肢解與規訓,最終使亞金以一種新自由主義的“理性人”面目出現。他開始從個體的角度去籌劃自己的日常生活,將自己視為生活的最終負責者,同時無法為他人負責。回歸到私人空間的亞金并非等同于直接擁抱了一種西方式的家庭觀和空間觀,而是在一種地緣政治和生命政治的雙重擠壓下只能選擇通過頗具諷刺意味的“建造隔離墻”的方式來保護自我的安全和自由(保護隱私,也可以養花種草)。我們當然可以指出在上文的案例中,亞金在面對隔離墻和土地糾紛時所展示的信徒忠貞為其構筑起一個與現代國家不同的“平行空間”,但是在近三十年的漫長消耗中,如今的亞金卻最終選擇回歸私人性的日常生活,在個人生活而非家族更不是整個巴勒斯坦人的層面上重建安全感。在此背景下,以色列的地緣政治與生命政治已在某種程度上逐漸實現了其現代治理的核心訴求——不再依賴暴力,甚至不采用規訓,而是塑造出一種“理性人”的主體性。他們進行自我引導,將個體的安全與自由視作一種“自然社會性”,從而趨利避害。

五、結語:交互視角下的巴以沖突研究

如果僅僅單純地去了解和總結亞金的生命史,這或許只是一個再普通不過的居住在東耶路撒冷的巴勒斯坦人半生苦難的寫照。我們或許會譴責以色列政府的粗暴,但也必須承認以色列如任何一個現代國家那樣照章辦事且合理運轉;我們或許會有感于亞金作為一個信徒執著于圣地的堅守,卻又嘆息他作為一個底層人的懦弱與自保。但是,上述的片段均不完整,甚至將其捏合在一起也無法輕易構成巴以沖突完整的日常敘事。也正是存在著多元的面向,巴以沖突的真實敘事才顯得豐富,也才有可能是完整的。亞金這類不起眼的個體,作為巴以沖突的直接承受者卻始終無法進入巴以沖突研究的核心問題域,這本身便是研究視角的局限造成的遺憾。可即便我們落腳于日常生活,似乎又很容易受困于上述提到的眾多畫面與片段——哪個是真實的以色列,誰才是真正的亞金?正因為如此,筆者希望倡導以一種地緣政治與生命政治相結合的交互角度重新審視巴以沖突,一方面旨在去除民族-國家中心主義所造成的對底層視角的忽視,通過對以色列巴勒斯坦人的研究串聯并“深描”20世紀以來的巴勒斯坦民族解放運動與以色列民族國家建構進程;另一方面亦可緩解日常生活的瑣碎所導致的在巴以關系歷史與現實層面論述空間上的零散與莫衷一是。

當地時間2023年10月14日,巴勒斯坦加沙地帶汗尤尼斯,一名男子在撲滅以色列空襲造成的火災。

如果說地緣政治使得對國家主權的關注被保留下來,那么生命政治本身則讓研究者可以深入個體的身體以及內心世界。同時,兩者的結合也并非機械式的并置,而是在承認領土與人口互相交錯的前提下展開,將地緣政治與生命政治放置于一種“關系主義”的考察之下,從多個主體之間的互動及其相互影響來理解巴以沖突。與之相對比的是傳統的“領土主義”視角將其簡化為一種以民族國家為單位的主權分化與領土爭奪。在新的框架之內,處于不同空間層次的主體和參與者得以容納,巴以沖突也無需被問題化,先在地設定為民族國家沖突(宗教與族群因領土化也被置于其中),而是將之視為超越通常意義的民族國家框架限制的治理問題,主權、規訓與治理術構成其具體表征。立足于治理而非沖突的角度,民族志本身對于日常生活與個體生命的細致描述有效地彌補了傳統地緣政治學說過于關心主權而忽視規訓與治理的缺陷。進一步而言,生命政治的研究視角得以移植到巴以沖突這一地緣政治以及國際關系研究的主題之中,將人類學對于日常生活中身體以及生命的敏感注入其中,進而在宏闊的國家間競爭討論之外提供一種基于人的互動視角。

不可否認,這一地緣政治與生命政治交互視角下的巴以沖突景觀的確偏離了我們通常所感知的以色列和巴勒斯坦之間的沖突面貌,并嘗試將國際政治的宏大議題引入現代民族國家的國家-公民互動框架之內,從領土安全轉向人的安全。然而,需要說明的是,強調生命政治過程和意涵的地緣政治沖突并非被定義或指代為兩個相互獨立的整體之間的直接對抗,而是承認這種對抗所具有的嵌入性、彌散性與日常性,其更多地表現為在國家治理體系和日常生活中對主權決斷的拒斥、對規訓的漠視與不服從,甚至是自我引導意義下的對私人空間的存續。從表面上看,亞金沒有采取直接的突破日常生活的反抗行為(比如投身戰爭或發動襲擊),但是其在現實生活中實現了巴勒斯坦人在耶路撒冷的堅守(地緣政治范疇上的不退卻),同時抵制了成為以色列“好阿拉伯人”的政治安排(生命政治范疇上的不服從);即便最后選擇建一堵墻的行為似乎暗含著對以色列新自由主義治理術的妥協,但這一妥協同樣指向的是沖突雙方復雜的權力博弈而非單向度的權力支配。走向了“自我安全”和“自我關心”的亞金與其說徹底放棄了抵抗,不如說其在以色列的包圍中始終沒有失去維持自我信仰與認同的勇氣和實踐,最終以一種巴勒斯坦人的生命政治方式(保有一個私人空間)堅守住了一個巴以之間的地緣政治空間(依舊住在耶路撒冷)。本文正是希望在這一治理語境下挑戰巴以沖突研究的傳統范式,解放巴以關系的敘事,在非日常性的沖突之外審視日常性的雙方權力關系的不斷調整,即生命政治層面的巴以沖突首先表現為治理關系的變化,而不是軍事沖突與身體暴力。

當地時間2023年10月14日,巴勒斯坦加沙地帶汗尤尼斯,一名巴勒斯坦男孩在被送往醫院后跪在地上親吻地面。

進而言之,假如從領土爭奪角度去審視巴以沖突,由于土地無法移動也不可再生,那么其解決思路也只能是消極的領土分割,糾纏于建國問題上的零和博弈。但是,如果采用一種地緣政治與生命政治相結合的視角,將其看作一個領土之上的人口治理問題,從理順多主體之間的關系而不是切割領土的立意出發,那么其解決思路就不再是消極的,因為人可以移動也可以“再生”(人的觀念和關系可以被改變)。本文雖然無法通過亞金的個案為巴以沖突的結局做出回答,甚至只是呈現了另一種更為復雜和持久的巴以沖突畫面,但是在亞金的故事里多層次的治理與抗爭形態本身便能為沖突的最終解決提供領土方案以外的新的可能性。在民族國家建構的進程中,以色列不僅依賴其軍事優勢和主權決斷,更依托于規訓與治理,耶路撒冷的圣城圖景也許會被削弱但永不會消失,“亞金”們作為信徒堅守的同時也正理性地學會“自我關心”。然而,在這一搖擺的、充滿未知的選擇歷程中,我們對于巴以沖突的學術思考可能已經遠遠落后于現實生活中的日常實踐。

參考文獻、注釋

[1]曹興:《國際政治學視域下的巴以關系》,載《世界民族》2012年第2期,第31—38頁。

[2]馬麗蓉:《巴以和解政策困境中的耶路撒冷問題》,載《阿拉伯世界研究》2013年第4期,第16—32頁;楊福昌:《解決巴以沖突的難點及其相關思考》,載《阿拉伯世界研究》2008年第3期,第3—8頁;李志芬:《主體民族主義與國族構建的悖論——以色列民族政策思想之評

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號