舊時文工團照片

兩年前,傳出我軍將進行第11次大裁軍的消息。而無論政治立場如何,網友們幾乎一致同意,最應該裁撤的就是部隊文工團。就在這時,馮小剛宣布將拍攝以部隊文工團為題材的電影《芳華》。毫無疑問,這是對他在北京軍區戰友文工團服役期間的青春往事的追憶,也是對一個將可能徹底成為歷史的集體的紀念。

影片上映后,我注意到,大量普通觀眾——無論是那個時代的親歷者,還是更大多數的“年青的一代”——在他們所寫下的評論中,都提到這部電影巨大的“后勁”,在心中久久揮之不去。但同時,也有不少朋友抨擊影片在敘事上顯得支離破碎。我個人同時分享這兩種觀影體驗,但對我來說,《芳華》在技術上的瑕疵是一個相對次要的問題。這部電影敘事中的斷裂、矛盾、悖論,不僅是電影作者的能力缺陷與無法節制的懷舊情緒所造成的。它真正關涉的是影片的編劇嚴歌苓與導演馮小剛在視角上的顯著差異,但從根本上說,它源自于這一代人青春經驗的豐富性和矛盾性,以及那一段歷史本身的復雜性。這使得電影本身所釋放的多聲空間,甚至遠遠超出了馮小剛或嚴歌苓本人的意圖。

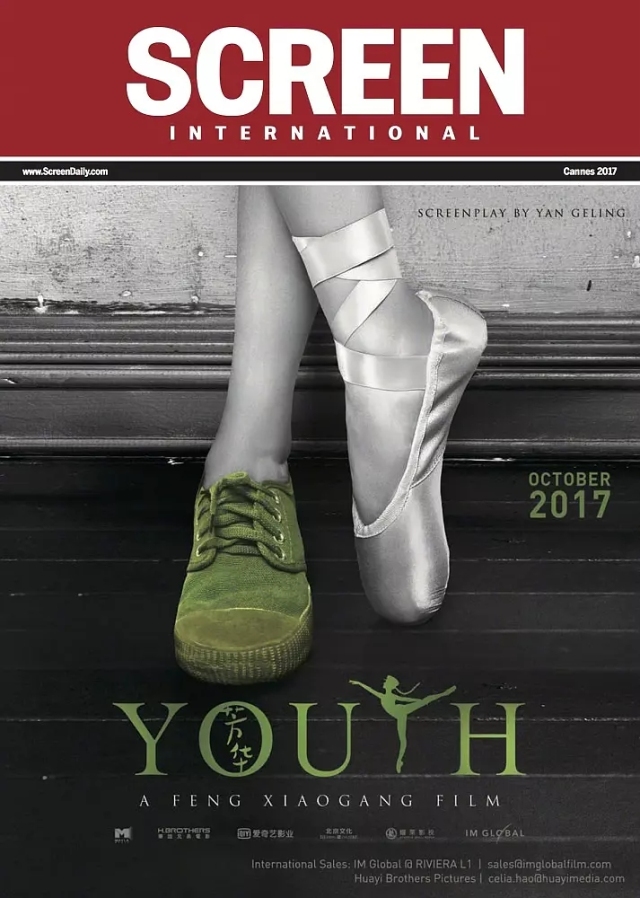

《芳華》國際版預告海報

馮小剛與嚴歌苓的視角差異,使得這部作品存在兩條相互關聯的線索,一條是關于轉折時代“活雷鋒”的命運,而另一條則涉及文工團及其所負載的晚期文革文藝。而這兩者,實際上代表了始于六十年代前期的兩種“樣板”敘事1。現有關于《芳華》的評論文章大多集中于對前者的討論,對于后者,往往輕率地將電影歸結于一種男性中心的欲望敘事。我試圖同時從這兩個方面,與現有的討論進行商榷。

一、“活雷鋒”與社會主義友愛的終結

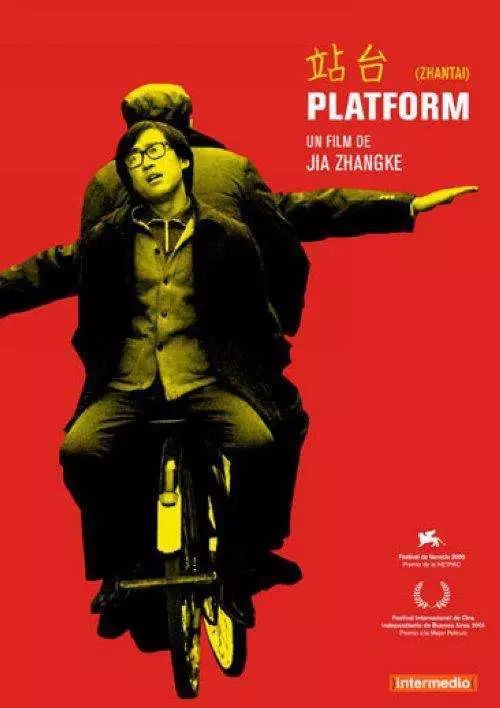

如果說姜文的《陽光燦爛的日子》分享了全世界68一代的青春狂熱,而賈樟柯的《站臺》(開始于一個縣城農村文化工作隊的解體)則標示了全世界外省文藝青年的青春,因而都具有某種普世性的話,《芳華》講述了一個只屬于中國和社會主義國家的故事。馮小剛和嚴歌苓的敘述沖動來自于他們的私人記憶,但這個故事的核心卻不是任何個人,而是集體,是一個特定的轉折時代中,集體與個人的關系。

《陽光燦爛的日子》與《站臺》海報

嚴歌苓所給出的這個故事并不新鮮,它建立在對社會主義倫理的一種慣常批判之上:那就是對個人欲望的壓抑。如果說,以《青春之歌》為代表的十七年文學尚且在小心翼翼地尋求“小愛”與“大愛”,“愛人”與“同志”之間調和的可能性,那么,它們之間的對立在文革中被強調到了極致。在樣板戲芭蕾舞劇《白毛女》中,大春參加軍隊被放在喜兒被搶之前,其目的是“使人感到他參軍不是為了喜兒”2,而上海的原創作者試圖在大春歸來后讓大春與喜兒跳一場表明愛情的雙人舞的企圖,則遭遇了毫不留情的批判,被認為是企圖用突出大春與喜兒之間的愛情來“沖淡階級斗爭這根紅線” 3。

值得注意的是,文革標定了社會主義文藝轉型的一個重要面向:從大躍進時期的小寫“文化革命”到文革之前,社會主義的樣板敘事的核心是寫英雄、寫榜樣的“真人真事”,而雷鋒就是其中最重要的樣板之一4。但與之不同的是,文革文藝的一個基本要求是對“真人真事”的超越。毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》中的一段話在這個時期常常被引用:“文藝作品中反映出來的生活卻可以而且應該比普通的實際生活更高,更強烈,更有集中性,更典型,更理想,因此就更帶普遍性。”江青所強調的“三突出”原則,是對這一原理在文藝形式上的具體化。今天,許多文革文藝的研究者們正是基于這一點而展開他們的批判:文革文藝脫離了實際,成為一種純粹的理念上的抽象。5

《在延安文藝座談會上的講話》在《人民日報》刊出

我認同這一基本判斷,但是,我們是否也能從反面來考慮這一問題:文革文藝試圖給社會主義倫理賦形,它試圖抓住和宣揚的是這一倫理的最主要矛盾和最基本前提。毫無疑問,文革文藝壓抑了愛情和基于血緣的親情,因為它認為社會主義倫理在最根本上不是建立在這兩者之上,而是建立在超越這兩者的社會主義友愛(當然也包括其反面:敵對)之上的。《紅燈記》所呈現的非血緣家庭就是其樣板。

既然文革文藝建立在對“真人真事”的超越之上,那么反過來說,在“真人真事”的層面上,依然存在著某種曖昧和調和的可能性。經驗與歷史都告訴我們,社會主義的英雄和模范人物,不僅經常由組織代勞為他們物色對象,而且他/她們身邊絕不會缺乏愛慕者,就像文工團里漂亮的女演員們有作為小美工的馮小剛這樣的愛慕者一樣。雷鋒本人生前的女友,就是其眾多愛慕者中的一個。在這個基礎上,嚴歌苓筆下的這個故事顯出了它最明顯的不合理和自相矛盾之處。在小說中,敘事者蕭穗子一開始便在猜測對誰都好的“活雷鋒”劉峰到底愛慕的是她自己、郝淑雯和林丁丁中的哪一個。而電影中,當劉峰問蕭穗子:“你們女生周末都去哪兒”時,蕭穗子的回答表明,她早已看穿了劉峰對林丁丁的愛慕。那么,有足夠戀愛經驗的林丁丁,竟然會覺察不到劉峰對她的特別關心么?而當“觸摸事件”發生后,由蕭穗子的旁白說出的林丁丁的“驚悚、惡心、辜負和幻滅”,看起來反倒更像是一起蓄謀已久的栽贓:她們早已看不慣神壇上的劉峰,必須要找一個機會將他拉下馬來,回到她們這些凡夫俗子的序列中。

這種人神之間的對立,是嚴歌苓(與她厭惡的文革文藝一同)刻意制造出來的。她試圖解構的是劉峰所代表的集體主義友愛/無私。嚴歌苓的觀點也代表了一種普遍的看法:平凡如劉峰者要想在眾人中找到位置,只能通過“成圣”,通過對他人的慷慨贈予而與他人形成一種債務關系。在小說中,蕭穗子的懺悔在于,劉峰希望回贈的不過是一點點“真正屬于人的感情”,卻被她們所拒絕。而在自衛反擊戰的那個反諷場景中,劉峰希望自己犧牲,目的是為了被人記住,傳播,從而使辜負了他的林丁丁不得不想到他,歌頌他,認識到自己對劉峰欠下的無法歸還的債務。然而,如果事情確實如此,那么小說和電影中都承認的劉峰的“善良”,那種只有被孤立的何小萍真正識別了的善良,就與劉峰的這種債權人角色發生了根本性的沖突。除非嚴歌苓認為,善良并不屬于人性,而只有她所著力刻畫的人與人的相互踩踏才是人性。

嚴歌苓們最終不得不認識到,他們所厭惡的集體主義友愛中存在著真實的內容,而且它并不真的與“我們”所認為的食色之人性構成對立。而真正毀掉劉峰的,不是壓抑人性的集體主義,而恰恰是視集體主義感情為神話,為虛無,迫切要往其身上泡一泡污的,自認為是真正的“人”的“我們”。但這種認識卻是嚴歌苓們所難以容忍的,蕭穗子的“懺悔”實際上構成了一種否認的政治學。

《芳華》何小萍 劇照

再來看何小萍的經歷。在閱讀《芳華》小說與觀看電影的過程中,我感到非常驚訝的是,那樣篤定地要寫出一個特定年代的被侮辱與損害者的嚴歌苓,卻始終沒有找到一個真正能表現那個特定時代獨有的荒誕性的例子。無論是作為敘述者的蕭穗子對何小萍如何在繼父家中備受屈辱的極盡夸張的想象,還是何小萍進入文工團后受到的種種排擠和嘲諷,我們在這些故事里竟然看不到嚴歌苓意在解構的集體主義意識形態對何小萍所施加的暴力。甚至于,何小萍的出身都與這些侮辱缺乏直接的關聯性。而嚴歌苓所講的這些故事,已經被當代中國的影視劇從戰國一直寫到了現在。在社會主義倫理的自我想象中,真正的集體主義友愛是建立在自我與相互的批評和改造的基礎上的。而在今天的語境中,“改造”與“友愛”是根本對立的,前者只意味著壓服甚至迫害。當然,我非常清楚這一集體主義友愛的形式可能發生的異化,但問題或許在于,我們已經無法從真正獨屬于那個時代的集體主義友愛內部去進行批評和反思,就匆匆將所有的罪過一股腦地推給了“集體主義”。

雷鋒在1961年11月26日的日記中寫道:“我覺得自己活著,就是為了要使別人過得更美好。”然而,雷鋒的“使別人過得更好”,除了《芳華》中所表現的對別人好之外,更重要的是對(后進)同志的教育和感化。1965年的電影《雷鋒》中就著力表現了雷鋒幫助戰友王大力的這一過程。也就是說,雷鋒的“使別人過得更好”,是為了使每個同志都成為更好的人,這絕不只是一種債務關系,更不是今天所謂的“爛好人”、“暖男”。不要忘記,雷鋒不僅是“對同志像春天一樣溫暖”,還要求“對個人主義要像秋風掃落葉一樣”,以及“對待敵人要像嚴冬一樣殘酷無情”。而即便在《芳華》的小說和電影中,都還有保留了一個可以說明這一點的細節:劉峰的表白發生在林丁丁入黨申請通過之后。這個情節點出了社會主義的理想愛情觀的基礎:“共同進步”。

雷鋒日記

賀照田最近發表的《如果從儒學傳統和現代革命傳統同時看雷鋒》6一文,對雷鋒所代表的集體主義友愛形式作出了相當精彩和細致的分析。而賀文中的其中一段引用,則與電影的另一個重要情節構成了對照:

“

雷鋒還有一個問題,管理教育的方式方法有些生硬,對缺點較多的同志批評的多,有點恨鐵不成鋼。結果事與愿違,有些同志反而有些意見,還是不能充分調動大家的積極性……有一次本班戰士高奎云,有點缺點,雷鋒在班務會議上批評了他,高奎云和雷鋒是一起入伍的,雷鋒當上了班長,他還是戰士,思想上就不大痛快,受了批評就更蹩氣,第二天不起床,說病了,雷鋒叫他也不吭聲,雷鋒有點沉不住氣,就找連長匯報,要求連長親自去把他叫起來。……連長又說:“我去叫,他可能會起來,可是你們今后的團結就成了問題,你先回去找他談談是什么問題,征求一下他的意見。”雷鋒聽了之后,想了想覺得連長的話有道理,連高奎云為什么不起床都沒有搞清楚,就來找連長,太簡單了。回去改變了原來的態度,問長問短,打洗臉水,找衛生員,做病號飯,高奎云看到班長對自己這樣關心,他就躺不住了,起了床,吃了飯就干工作去了。以后雷鋒又找高奎云征求意見,這時,才弄清了高奎云不起床的原因,原來是對自己工作方法有意見。通過這件事對雷鋒是個實際教育,連隊干部又幫助雷鋒從中取得經驗,告訴他對待老同志,既要嚴格要求,又要耐心說服的道理。……從此雷鋒……改變了領導方法,密切了同志關系,對同志更加愛護。7

”

電影中,對于代表組織和意識形態權威的政委這一角色的呈現是矛盾的。一方面,當《沂蒙頌》的排練中,朱克因為嫌惡何小萍的汗臭味而拒絕與其搭檔時,政委走進來嚴厲呵斥:“你們不害臊么?我替你們害臊!”似乎表明了他對何小萍所遭受的排擠的不滿和對集體主義友愛的維護。然而,當劉峰離開后,何小萍被這個集體徹底孤立。在高原上,她用掉包溫度計的方式拒絕代替卓瑪演出《草原女民兵》中的小戰士。而得知真相后的政委,不僅沒有去了解她之所以如此的原委,放棄了作為政委最基本的思想工作職責(而耐人尋味的是,當政委得知何小萍父親去世時,他委派劉峰去做何小萍的思想工作),直接采取了將計就計的辦法,把何小萍架到了一個帶病演出的榜樣位置,逼迫何小萍就范。而就在這里,電影刪去了我認為極其重要的一個段落:何小萍出演小戰士的舞蹈段落。馮小剛本人對此的解釋是,他接受了電影界朋友的建議,為了把最高潮的部分留給最后何小萍的草坪獨舞。但是,我們可以想見在這段舞蹈中,何小萍是如何在這場由她親自導演的假戲中差一點信以為真,而對這個集體重燃希望:因為《草原女民兵》中最重要的一個段落,是何小萍扮演的小戰士因馬匹受驚而遇險,而趕來的民兵隊長幫助她脫離了險境,并教給她馴服烈馬的方法。這個舞蹈段落,與演出結束之后政委立刻宣布的對何小萍的放逐,構成了極其強烈的對照。

《草原女民兵》舊劇照

我們不應該忘記,學雷鋒運動如火如荼的六十年代前期,最中心的問題是“年青的一代”能否接班的問題。1964年8月3日,《人民日報》發表題為《培養和造就千百萬無產階級革命接班人》的社論。社論中列出了“革命接班人”的五種最重要的品質。其中一條是:“必須是能夠團結絕大多數人一道工作的無產階級政治家。不但要團結和自己意見相同的人,而且要善于團結那些和自己意見不同的人,還要善于團結那些反對過自己并且已被實踐證明是犯了錯誤的人。” “雷鋒精神”是“忠于革命忠于黨”的精神,但反過來說,革命和黨需要千千萬萬的雷鋒來為其賦形。就如蕭穗子在旁白中的感慨:“誰也沒有設想過我們這支隊伍沒有了劉峰會怎么樣”,劉峰是集體主義友愛的具身化,沒有了劉峰,集體便土崩瓦解,淪為空洞的“組織”。何小萍與劉峰所遭受的,是來自于集體主義友愛的懷疑者(嚴歌苓筆下的蕭穗子們)與維護者(政委)的雙重背叛。

電影中另一個造成內在矛盾的因素是馮小剛與嚴歌苓視角的分歧。與嚴歌苓解構集體主義友愛的強烈意愿不同,馮小剛似乎真誠地相信集體主義友愛的存在。惟其如此,他才能將文工團的散伙飯和郝淑雯、蕭穗子與劉峰在海口的重逢的兩場戲施以濃墨重彩,使之成為影片下半段中主要的煽情段落。馮小剛在某種程度上延續了《集結號》的主題:組織的不可信與戰友情的真實性。而嚴歌苓顯然對這兩者都不信任。但是,影片的自相矛盾之處,不僅僅在于這些戰友在對待何小萍與劉峰的冷酷與片刻溫情之間的強烈對照,而且恰恰在于離開了“集體”的“戰友情”的虛幻性。楊俊蕾的文章《<芳華>:民間立場分化時代的偽救贖》8指出了影片下半段用戰友情作為社會粘合劑的不可能性。當郝淑雯輕松地撕掉劉峰遞來的借條,這真真切切地成為了一筆(不僅是金錢意義上的)不可歸還的債務,標示了劉峰與郝淑雯之間無法逾越的階級鴻溝。頗有意味的是,恰恰是在曾經的“我們來自五湖四海,為了一個共同的目標走到一起來”的“集體”中(不論這一“集體”具有多大的虛幻性),陳燦有可能也有意愿掩飾其高干子弟的身份,并直截了當地批評郝淑雯的干部子弟做派。而郝淑雯炫耀其高干子弟身份的方式,也頂多不過是“江山都是我們打下的”的拌嘴,與“我可是跟我爸在靶場泡大的”的得意。然而,就在這個集體最后一次演出結束的當晚,郝淑雯“門當戶對”的宣言一下子擊碎了蕭穗子的漫長暗戀。身份的鴻溝從此不可跨越。而她們在海口的重逢,最令人唏噓的并非陳燦不再吹號,而是曾經掩飾出身的陳燦如今成了錢串子,正在志得意滿地到處拿地。

作為社會主義倫理核心的集體主義友愛是有邊界的。沒有敵對,就沒有友愛。接班人問題與出身、血統問題紛繁復雜的糾葛,導致了文革初期的青春之殤。但無論如何,在社會主義倫理的自我想象中,畢竟還為超越出身的“友愛”留下了些許可能性,位于這個可能性中心的是“改造”。《芳華》試圖呈現轉折時代集體主義友愛土崩瓦解的過程,但它卻始終沒能真正從這一過程的內部去思考它。

二、文工團與社會主義文藝的終結

《芳華》上映后,我看到有人質疑:為什么電影要將這么多篇幅留給唱歌跳舞?這些東西有那么重要么?而耐人尋味的是,不少文革“原教旨主義”者朋友,更直接斥其為用“白花花的大腿”進行的色情引誘。我無法在此追溯從抗戰時期的戰地服務團至今的部隊文工團的歷史。但是,在我看來,我們今天幾乎已經無法理解為什么文藝曾經在在中國的社會政治中占據如此核心的位置,為什么1942年的《在延安文藝座談會上的講話》和1966年的《部隊文藝工作座談會紀要》是理解中國政治的核心文本,為什么文革要從對一部戲的批判開始,為什么毛澤東最后的革命是“文化”大革命。

王安憶小說《尾聲》書影

非常反諷的是,一個我們認為政治高壓幾乎毀滅了文藝的時代,恰恰是一個全民文藝的時代。事實上,《芳華》只呈現了那個時代屬于精英文藝的側面。作為徐州文工團曾經的手風琴手和大提琴手,王安憶在以文工團為題材的中篇小說《尾聲》中講述了一個非常有趣的細節:七十年代初期樣板戲風靡全國,“當農村、學校、工廠、幼兒園都成長起了無數個吳清華、喜兒以后”,他們這種水平不上不下的地方性文工團突然失去了存在的價值:“文工團有整整兩年沒演出。” 9在大大小小的部隊和地方文工團之外,是千千萬萬個業余毛澤東思想文藝宣傳隊,在那個時代,大多數年輕人有過公開演出的經歷。而這是一段真正被忘卻了的歷史,在學術界極少有人研究10,而在新時期公開出版和放映的文藝作品中也極少被呈現。11前陣子,當一位韓國同學問我,為什么在中國從來看不到年輕人跳舞時,我幾乎無言以對。上一代人,經歷了集體舞-忠字舞-樣板戲-交誼舞/迪斯科-廣場舞的完整序列,但舞蹈,尤其是公開舞蹈,卻是在我們這一代人身上消失了的身體感覺。當然,存在著業余舞蹈愛好者和各種舞蹈亞文化群體,也存在著封閉空間內的私密舞蹈,但作為公共語言的舞蹈已經消失了。

《芳華》劇照

2014年,馮小剛導演了中央電視臺的春節聯歡晚會,而那臺晚會因為呈現了《紅色娘子軍》等紅色文藝的片段而在網上引發爭議。在《芳華》中,馮小剛避開了《紅色娘子軍》和《白毛女》等更為人所熟知的樣板芭蕾,而選擇了《草原女民兵》、《行軍路上》兩部七十年代戰友文工團的代表性中國舞作品,而《沂蒙頌》也是根據芭蕾舞劇選段改編的中國舞群舞節目。在電影頻道的《芳華》特別節目中,馮小剛坦言,他拍攝《芳華》的一個主要動因就是《草原女民兵》這支舞蹈。不同于江青主導的樣板戲,《草原女民兵》是1970年由周恩來提議創作的。12在歡迎西哈努克親王的晚會上,戰友文工團表演了一個表現漢族女民兵的舞蹈《塞上花》,周恩來看后,認為“表現馬上生活,蒙古族舞蹈比漢族舞蹈更有表現力”13,從而促成了《草原女民兵》的創作。這部融合了蒙古族民間舞蹈和芭蕾舞、中國古典舞,乃至藝術體操和雜技技巧的舞蹈完美地貼合于周恩來于六十年代前期提出的(不同于江青的)社會主義文藝理想:“革命化、民族化和群眾化(“三化”)”。而舞蹈中出現的劈叉大跳,舉槍射擊等動作又明顯受到了《紅色娘子軍》的啟發。這部舞蹈包含了一連串難度極高的跳轉翻組合,在歐洲傳統芭蕾中,這些動作只可能由男演員來完成。

電影中還短暫出現了舞蹈《洗衣歌》的畫面。不同于《草原女民兵》在舞蹈技巧上的超高難度,這支在1964年“三化”的鼎盛時期由西藏軍區文工團創作的舞蹈,因其源自日常生活的簡單而形象的動作,幾乎是毛澤東時代中國流傳最廣泛、最家喻戶曉的民族舞蹈。作為八零后,我至今記得九十年代初期在父母學校的禮堂里觀看學生表演這支舞蹈的情景,那是我記憶當中的第一支舞蹈。然而今天,除了舞蹈界和一些業余民族舞愛好者,這只舞蹈已幾乎不再出現在大眾的視野中。舞蹈借藏族姑娘幫助解放軍戰士洗衣服這一日常小事,表現“軍愛民,民擁軍”的社會主義友愛。其中的男女互相追逐的場景,避免了任何私情的暗示。

《沂蒙頌》舊劇照

而最后一支舞蹈《沂蒙頌》,改編自中央芭蕾舞團的同名芭蕾舞劇片段《愿親人早日養好傷》。莫言曾在他的短篇《天花亂墜》中描述了當年在青島歌舞團的慰問演出中聽到這首歌曲時的激動:“‘蒙山高,沂水長,俺為親人熬雞湯……’幾句歌兒從幕后升起來,簡直就是石破天驚,簡直就是平地一聲雷,簡直就是東方紅,簡直就是阿爾巴尼亞,簡直就是一頭扎進了蜜罐子,簡直就是老光棍子娶媳婦……”《沂蒙頌》是文革最后一個樣板芭蕾舞劇。這部舞劇脫胎于抗戰時期沂蒙老區的明德英(紅嫂)用乳汁救助八路軍傷員的真實故事。然而,其中最核心的“乳汁救傷員”情節卻并沒有在舞蹈中得到直接的表現。鐵凝在中篇小說《麥秸垛》中描寫了當時在農村放映《沂蒙頌》舞臺影片的情景。當英嫂為戰士喂裝在水壺中的乳汁時,放映員在畫外大喊:“請大家注意,那不是水,是乳汁。”14今年夏天,中央芭蕾舞團復排并上演了由原版《沂蒙頌》精編而成的芭蕾舞劇《沂蒙情》。這部舞劇直觀地呈現了女主角以乳汁救助傷員這一核心情節,卻不想引發了觀眾的大笑。我的一位舞蹈迷朋友干脆在社交媒體上稱其為“雷人”和“毫無邏輯”。擺脫了文革文藝的“禁欲”束縛的新時期文藝,找不到任何方法來避免使這一原本代表著社會主義友愛的情節被視為一種色情暗示。

顯而易見,《芳華》中的歌舞場景并非對文革文藝的忠實再現。只要我們對比一下1976年上映的文革最后一部舞臺藝術片《百花爭艷》15中的原版《草原女民兵》與《芳華》的開場舞,很容易看到其中的不同:腿部和手臂動作的力度減弱了,嚴肅的神情被代之以微笑,眼睛微抬望向畫外遠處的堅定的“社會主義凝視”16變為向近處聚焦的柔和目光,而在蕭穗子的獨舞段落中,分隊長給她的提示不是“再堅定一點”而是“再柔美一點”。而在原版《沂蒙頌》中,《愿親人早日養好傷》是一段女主角的獨舞,在《芳華》中則改編成了由男女雙人舞構成的群舞,而且在雙人舞中出現了文革文藝中不太可能出現的托舉動作。但是,我依然堅持認為,《芳華》的舞蹈段落令大部分觀眾心醉神迷的原因并不是來自于男性導演鏡頭的色情凝視——毫無疑問,芳華的鏡頭語言中包含了這一因素——而恰恰是來自于與今天只作為個人欲望表達的單一美感形式有著全然不同起源的社會主義文藝對前者的超越。這些被遺忘了的社會主義文藝經典通過《芳華》鏡頭的陌生化,竟激起當代人如此強烈的美的感受。而我甚至認為,不論對馮小剛存在怎樣的個人好惡,隨著幾代人的老去,馮小剛幾乎成為最后一個可以呈現出社會主義文藝的特定美感的中國電影導演。這是一部幾乎只有馮小剛還能拍的電影。

伊斯曼膠片

熟悉樣板戲歷史的人應該會記得,在江青對樣板戲及其影片的指導記錄中充斥著對技術和美學細節極為苛刻的要求(一個最典型的例子就是她對于“出綠”的執著)。而當時雖然從香港進口了伊斯曼膠片,但綜合技術能力卻顯然還達不到她的要求。她曾經多次找樣板戲電影的主創觀看好萊塢彩色影片并學習其中的技術環節。《海港》電影第一次拍攝失敗,江青認為糟就糟在用光色彩:“怎么搞的,你們拍的片子總是紅的不紅、綠的不綠,清晰度也差,模模糊糊,亂七八糟……臉也平平的,一點立體感都沒有,像塊餅……這怎么解釋?還不能說是電影工業沒有過關吧?片子可是伊斯曼的喲!你們不善于總結經驗,老要黨和國家給你們交學費。現在,四五本片子又要給你們交學費了不是……”17在將近五十年之后,馮小剛用美輪美奐的視覺呈現,做到了樣板戲電影在電影的技術環節尚且無法實現的事情;而雖然無法與當時對一個作品長時間的精雕細琢相提并論,但馮小剛也通過挑選來自頂級院團和舞蹈學校的演員,并提前三個月進行集訓和排練,盡可能地使作品接近當年的藝術水準。這是對毛澤東時代舞臺藝術電影的致敬,但同時,這也很可能是紅色文藝在中國電影中的最后華彩。

在電影中,對越自衛反擊戰的結束標志著文工團使命的結束,同時也標志著紅色文藝在短短幾十年發展到它的美學最高峰(以樣板戲為代表)后的戛然而止。當然,這一轉折在歷史中并不是一蹴而就的,而是一個緩慢的過程。王安憶在《文工團》和《尾聲》中記錄了文革結束后的文工團是怎樣一步一步走向安樂死的。她所在的徐州文工團原本是一個柳子戲劇團,當文工團成立時,年輕人們認為自己代表了真正的新文藝,而原本的老藝人則成了合唱隊里的“左嗓子”。可是當文革結束,他們突然發現,自己既不夠新,也不夠舊。年輕人迅速地被鄧麗君和電吉他“拐走”,而在農村,老人們卻依然更愿意聽復排的老戲。他們試圖做出抵抗,但無能為力。《芳華》中,獨唱演員林丁丁聽到鄧麗君的歌聲,不禁感嘆:“還能這么唱歌呢!”而那一刻,我想起我的母親——最后一屆工農兵大學生,從公社宣傳隊唱進了大學藝術系,后成為聲樂教師直至退休——在幾年前一次閑談中突然說起:“我現在覺得鄧麗君唱得不錯。但在當時我并不那么覺得。”在當代關于新時期起源的主流敘事中,“鄧麗君轉向”成了一種近似于啟蒙話語的存在。賈樟柯的《站臺》就是這一話語的產物。《站臺》開篇,文化工作隊在農村演出《火車向著韶山跑》時的戲謔態度18,與影片后段崔明亮跨上舞臺嘶吼《站臺》的那種憂郁與粗糲的詩意形成了強烈的反差。而來自我母親與她的許多同代人的不甘但無能的抵抗,卻在歷史話語的統治性力量下,終結于無法治愈的失語癥。紅色文藝慢慢地窄化為一種特定的晚會藝術,一種唱法和舞蹈語言,最后,成為一代人的身體記憶,和無法被時代識別的集體無意識。

在電影《芳華》中有一處對小說的改動,小說中郝淑雯的身份是舞蹈演員,而在電影中,她成了樂隊的手風琴手。無論究竟是因為選定了會拉手風琴的演員李曉峰而做出這個改動,還是為了這個改動而選擇這名演員,在我看來,這都是一個會讓人會心一笑的改動。在毛澤東時代,手風琴因為它的便攜性和足夠的音量,而成為最適合跟隨文藝宣傳隊在田間地頭校區廠房演出的伴奏樂器,也因為它相對鋼琴的低廉價格而成為那個時代最風靡的鍵盤樂器。在我的孩提時代,手風琴依然是在琴童中極為普及的樂器,但它在新世紀的命運就如同社會主義文藝本身。隨著多媒體伴奏器材和鋼琴的普及,也隨著游擊式的文藝演出形式的衰亡,一種樂器完成了它的歷史使命。它變成了一種小眾藝術。

《芳華》中的手風琴

在那場終結了文工團使命的戰爭中,鏡頭由受傷的劉峰轉向林丁丁領唱的《英雄贊歌》。這是電影作者意圖設置的一個反諷場景,林丁丁對劉峰的背叛反照出她歌唱英雄的虛妄性。然而,如果了解這場戰爭背景,并將之對照于《英雄贊歌》所描繪的抗美援朝,人們在這一場景中所感受到的反諷性,顯然將遠遠超出作者的意圖。毫無疑問,這場戰爭是一場宣言,宣告了中國人的世界想象的徹底“轉向”。出于現實考慮,馮小剛在電影中既沒有說明這場戰爭是對誰的,更沒有交代這場戰爭的性質,甚至在鏡頭中幾乎看不到敵人的影子。在某種程度上,這種處理反而成了對這場戰爭的一種準確的隱喻。在八十年代為自衛反擊戰而寫的《血染的風采》、《月光啊,月光》等歌曲中,再也沒有了“人民戰士驅虎豹,舍身忘死保和平”,而變成了對流血犧牲與戰士生活的抽象抒情,以及一種去政治化的“反戰”訴求。在《芳華》的戰爭片段中,電影鏡頭完全追隨于劉峰的主觀視點。這個片段的最高潮并非任何戰役的勝利,而是劉峰和戰友們終于將深陷沼澤的一位戰友救回。此處,再一次出現了戰爭意義的虛無化與僅能依靠的戰友情的對照。

社會主義陣營內部的相互反目,是二十世紀最大的悲劇之一。而社會主義國家在“轉向”年代的精神分裂,也遠遠超出了何小萍們的個人悲劇。在這個意義上,何小萍那一段令人顫栗的草坪獨舞,既是對一代人身體記憶的召喚,從而將舞臺內外的空間并置轉化成為一種時間并置,更重要的是,它赤裸裸地呈現了這一精神分裂背后的歷史背叛,那是對新生的共和國將要讓千千萬萬個劉峰和何小萍占據舞臺中心的歷史承諾的背叛。與之相比,無論是《站臺》中在縣城稅務局辦公室里獨自起舞的尹瑞娟,還是《立春》中幻想自己站在巴黎歌劇院的舞臺中央高唱《為藝術為愛情》的王彩玲,她們那種只屬于“無法發育完全的成長小說”19的青春之殤,就顯得太輕太輕了。在影片的最后,被歷史的風暴遠遠甩出舞臺的劉峰和何小萍,帶著身體與精神上的傷痛,結成了最后的,忠誠的“友愛的共同體”。

開啟于1911年辛亥革命和1917年十月革命的二十世紀中國,其所包含的忠誠與背叛,最終在蕭穗子云淡風輕的旁白中化為青春流逝的線性時間記錄。二十世紀是偉大的世紀,也是短暫的世紀。20

1. 在此,無法展開對從“榜樣”到“樣板”的歷史過程的具體分析。現有的相關討論,可參見彭麗君著述的第二部分“Arts, Politics, and Economics”, Laikwan Pang, The Art of Cloning: Creative Production during China’s Cultural Revolution, Verso, 2016; 以及張晴滟尚未出版的博士論文《樣板戲——文化革命及其最新形式》,清華大學學位論文,2017。

2. 江青,《同芭蕾舞劇<白毛女>演出人員的談話(一九六七年四月二十五日)》,《江青文選》,p258,新湖大革命委員會政宣部,1968年2月,武漢。

3. 《標社會主義之新,立無產階級之異——就是要突出武裝斗爭》,革命芭蕾舞劇《白毛女》編導組,《文匯報》1967年7月24日。

4. 如果閱讀作為社會主義文藝批評家的姚文元在這一時期的文章,會發現他同樣是“寫真人真事”的倡導者

5. 這其中的最典型的評論,可參看Jason McGrath, “Cultural Revolution Model Opera Films and the Realist Tradition in Chinese Cinema”, The Opera Quarterly, Volume 26, No. 2-3, Spring-Summer 2010, pp. 343-376;以及Laikwan Pang, The Art of Cloning: Creative Production during China’s Cultural Revolution, Verso, 2016.

6. 賀照田,《如果從儒學傳統和現代革命傳統同時看雷鋒》,《開放時代》,2017年第6期

7. 戴明章(編):《回憶雷鋒》,pp1086-1087。轉引自賀文,同上。

8. 見《探索與爭鳴》雜志公眾號

9. 王安憶,《文工團》,p39,上海文藝出版社,2013。

10. 現有的研究可見Laikwan Pang, The Art of Cloning: Creative Production during China’s Cultural Revolution; Laurence Coderre, “Breaking Bad: Sabotaging the Production of the Hero in the Amateur Performance of Yangbanxi”, Paul Clark, Laikwan Pang, Tsan-Huang Tsai eds., Listening To China’s Cultural Revolution: Music, Politics, and Cultural Continuities, pp65-84, London : Palgrave macmillan, 2016 ; 陳小眉在一篇文章中回憶了自己少年時代在毛澤東思想文藝宣傳隊的經歷,見Xiaomei Chen, “From Lighthouse to the Northeast Wilderness: Growing up among the Ordinary Stars”, Xueping Zhong, Wang Zheng, Bai Di eds., Some of Us, Chinese Women Growing Up in the Mao Era, pp53-74, Rutgers University Press, 2001.

11. 在我印象中,近二十年只有高滿堂編劇的電視劇《北風那個吹》用了相對大的篇幅敘述這段歷史。

12. 關于這個舞蹈節目的具體創作過程,可見呂韌敏,《遵照周總理指示創作舞蹈<草原女民兵>》,http://www.502.sunbo6.net/show_hdr.php?xname=UEA7M21&dname=1SVMFB1&xpos=5和《中國人民解放軍舞蹈史》pp258-262,劉敏編,解放軍文藝出版社 , 2011.05

13. 同上。

14. 轉引自孫士生,《<紅嫂>傳播研究 》,p77,山東人民出版社,2014。

15. 這臺晚會原本是為1975年訪美所準備,云集了當時中國最頂尖的器樂(主要是民樂)演奏家、歌唱家和最優秀的民族舞蹈節目。朱逢博為《草原女民兵》作了伴唱,而臺下樂池內坐著俞遜發、劉德海等中國民樂界的一代宗師。這部影片(也連同《芳華》)提醒人們注意晚期文革文藝在樣板戲之余的另外一面。

16. 對“社會主義凝視”的分析,可見Jason McGrath的論文。見注釋5。

17. 顧保孜,《實話實說紅舞臺》,http://read.jd.com/11830/557121.html

18. 感謝陜慶提醒我注意這一細節。

19. 劉皓明,《作為發育不全的成長教育小說的<站臺>》,《讀書》2004年第6期

20. 關于“短二十世紀”,見汪暉,《短二十世紀——中國革命與政治的邏輯》,香港:牛津大學出版社,2015

本文全文原載于“人文與社會”網站 http://wen.org.cn/

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號