圖片來源:http://xrds.acm.org

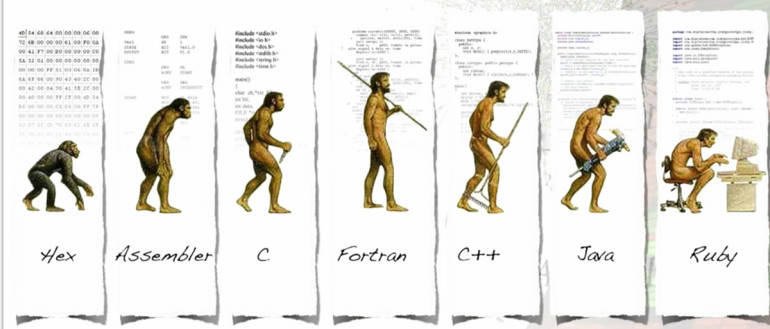

編者按:科技工作者自忖科技發明產生的社會影響不在自己的專業范圍之列,人文學者面對科技怪獸感到神秘莫測。科技與人文社科的失聯,會導致整個左翼運動陷入一種尷尬的境地。

1970年9月,薩爾瓦多·阿連德當選智利總統。智利人民用自己的選票,選擇了他倡導的社會主義路線。執政之后,阿連德政府開始收購智利最重要的工業企業,將它們納入國家控制。到1971年底,國家開發公司已經負責指導下屬150多家企業,包括智利20家最大企業中的12家。國有經濟的高速發展創造了一個笨重的、智利政府從未見過的怪獸,管理已經成為國有化進程的一個核心問題。為此,阿連德政府聯系到了英國控制論學者斯塔福·比爾。比爾發現,控制論中關于反饋與掌控的思想能夠指導開發一套新的科技系統來改善國有經濟的管理,從車間直到國家開發公司辦公室。這樣一個系統將會搭建起實時信息交換的網絡,管理者和政府官員將能夠基于實時數據來做決策,并能夠快速調整行動。這個系統,就是傳奇的Cybersyn,距今半個世紀前出現在智利的大數據系統。

按照比爾的構想,這個基于他的“自由機器”和“可生存系統模型”理論構建起來的大數據系統,將能夠兼顧國家經濟整體方向的一致性與企業的自主性,并且充分調動一線工人參與企業管理體制的設計與執行。然而在Cybersyn系統實施的過程中,智利科技專家們的實踐與政府的政治理念并不吻合。雖然阿連德堅持要求系統鼓勵工人參與管理,但工人在Cybersyn實施中扮演的角色實際上是被邊緣化的。更多時候,技術官僚主義在基層車間壓倒了意識形態。盡管收到明確的指示要與工人委員會協作,但工程師們經常并不這樣做,而是帶著優越感看待工人,或是完全忽視工人、只和管理者打交道。

1973年9月,皮諾切特的軍事政變推翻了智利社會主義政府,阿連德本人喪生于總統官邸。政變之后,軍隊中止了Cybersyn項目,團隊的工作成果要么被拋棄、要么被破壞。在新的軍政府和新自由主義“休克療法”背景下,Cybersyn沒有任何意義。然而客觀地說,即使沒有軍事政變,Cybersyn是否就能如起初設計的成為對勞工賦權、鼓勵工人參與管理、兼顧民主與集中的信息系統,比爾對此也并非沒有懷疑。為何科技系統——甚至是那些原本為了革命的目標而建立的科技系統——常常傾向于維持社會與經濟的現狀,這是Cybersyn留下的值得反思的若干問題之一。

1973年,比爾反復思考了Cybersyn遭遇的各種問題,包括項目團隊在科技上花的心思多過組織變革、智利工人沒能用Cybersyn來輔助生產組織和管理等,并把自己的思考寫成了《現狀》(Status Quo)一文。他在文中寫道:

對于馬克思而言,資本是邪惡的敵人;對我們而言,資本仍然是邪惡的,然而敵人是保持現狀。

比爾認為,科技的發展,尤其是通信與計算機領域的發展,使得資本主義已經發展出了新的生產形式與新的剝削關系。在這個新的關系中,不僅有資本家與勞動者的對立,受過高等教育的專業人士扮演了一個重要的角色。比爾從控制論的角度指出,官僚體系總是偏愛保持現狀,而專業人士扮演的則往往是保持現狀的力量、而非推動革命的力量。

指揮室:負責接收、儲存和提供經濟信息的實際地點,以便迅速作出決定。

仍然以Cybersyn為例:盡管頂層設計把它視為一個“革命的裝置”,但在科技團隊內部,很多人認為應該把意識形態放在一邊,專注于科技性的目標,例如提升政府監管經濟的能力、解決經濟的效率問題、消滅官僚主義。Cybersyn項目主管埃斯佩霍說,很多科技專家想要加入這個項目是因為它“充滿智力挑戰”,這些科技專家對于科技與政治之間的關系有著不同的解讀,并非所有人都贊同阿連德的政治理念。這個團隊得以持續“健康”運轉的基礎,也許就是——如埃斯佩霍所做的——擱置意識形態的目標,專注于科技的目標。于是,專業人士團隊基于自身利益角度出發的“求生意志”,就成為了一種保持現狀的動力。

時隔四十多年以后,我們在今天的科技-社會的討論中看到,這種來自專業人士角度的保持現狀的動力變得更加強大,甚至時常被稱為“科技本身的邏輯”(凱文·凱利還專門寫了一本書來討論“科技要什么”)。比爾在1970年代的反思讓我們看到,這種“科技本身的邏輯”,經常是來自專業人士有意而為之的對意識形態、對社會問題的擱置。專業人士傾向于將自己的工作描述為純粹科技的、“政治中立的”,使得自己不必接受“我的工作對社會有何影響”的追問。在快播案、魏則西案等一系列關于互聯網倫理的討論中,我們皆聽到了這種純粹科技論的辯解。我把這種“將自己的專業工作與社會/政治/倫理問題劃清界限”的努力,稱為“有意而為之的無知”(minded unmindedness)。

這種有意而為之的無知,部分出自科技本身的復雜性與抽象性。例如廣為討論的人工智能技術,無論是向讀者推薦視頻、還是在讀者的搜索頁面顯示廣告,從技術的角度都可以歸約為一系列在高維矩陣上進行的線性代數運算(以及與之相關的特征工程、算法優化等工作)。這種高度的復雜性與抽象性,使得科技專業人士能夠埋頭于諸如“計算稀疏矩陣中向量間的歐氏距離”這樣的純技術問題,而毫無愧疚地無視技術的應用對社會產生何種影響,并且在面臨來自人文社科領域的置疑時輕易地給自己構建起堅固的保護殼。

圖片來源:人民網

然而問題并非只出在科技專業人士這一邊。人文社科領域的專業人士同樣有自己的有意而為之的無知,表現為對新技術的盲目恐懼,或者說是“將自己的專業工作與科技問題劃清界限”。于是我們看到,來自人文社科領域的關于科技倫理的討論經常流于表面,例如用科幻小說的方式討論“強人工智能”,而缺乏對機器學習、神經網絡等核心技術及其應用場景和局限性的基本了解。其結果是,來自人文社科領域對新科技的批評要么“脫靶”,要么在科技人士實用主義的反問“那你說該怎么辦”面前黯然失語。像Cathy O’Neil這樣能準確地指出科技系統中問題所在、能提出行之有效的解決方案、能持續量化監督科技公司改進的跨學科左翼人士,實在是太稀缺了。

解決這個困境需要科技與人文社科兩邊專業人士的共同努力。科技的專業人士當然需要更多地了解社會的問題及其淵源、更多地反思自己工作與社會/政治/倫理問題之間的關系。另一方面,我在這里想強調的是,人文社科的專業人士應該打破自己對新技術的盲目恐懼,不能坐等科技專業人士的覺醒,他們需要立即開始學習編程和人工智能的基礎,使自己掌握有效批判的武器。

實際上這兩項技術的門檻比很多人想象的要低得多。除了克服入門時的恐懼與不適,Python編程需要的理科知識基礎約等于0——我曾經與同事半開玩笑地說,我們開發的軟件只需要小學高年級數學水平,四則運算都用不全,主要是除法不怎么用。另一個學習編程的門檻是英語,然而人文社科領域的年輕學者大多具備相當良好的英語讀寫能力。自學一門編程語言(例如Python)這件事,我認為每位人文社科學者應該都能做到。

人工智能技術所需的理科基礎則更高一些:如果想要比較深入地了解其原理(而不止是使用幾個工具),需要微積分和線性代數的基礎知識。以高中水平的數學能力,在一學期時間里重新撿回這兩門課應該是可以做到的。(聽說一些高校的文科院系大一已經不上高數課,我認為這是一個錯誤的導向。)

除了這一點數學基礎以外,大部分數據處理和機器學習算法可以說是出人意料地簡單。John Foreman的Data Smart一書教它的讀者用Excel(是的,你沒看錯,就是你每天用的Excel)實現分類、推薦、預測等典型的機器學習算法,我認為這本書非常有助于破除籠罩在“人工智能”這個概念之上的神秘感。另外我也強烈推薦人文社科學者在學了一點Python基礎之后嘗試一下華盛頓大學的機器學習公開課。學完它的第一門課程,你就會發現,機器學習(乃至“人工智能”)其實是一件很簡單、毫不神秘的事情——這一點,對岸的科技工作者們其實一直都知道。

科技與人文社科的失聯,會導致整個左翼運動陷入一種尷尬的境地:對于資本用以牟利并同時制造社會不公的科技工具,科技工作者看不到其社會危害所在,人文學者又無法提出有效的批判和改進方向。無形之中,雙方對于對方專業領域的有意為之的無知,都在幫助保持當前科技-社會結構的現狀。要打破這種現狀,需要雙方都開始努力了解對方的專業領域,包括——我今天特別想強調的——人文社科學者學一點編程和人工智能技術。

作者:熊節

編輯:耄耋

美編:黃山

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號