《讀書》編者按:

隨著“新人文精神”討論的深入,人工智能與后人類時代,是不能繞過的議題。《讀書》編輯部組織部分學者參加了討論,觸及的問題范疇比較廣,逐步打開視野,并深入探討。本期我們先發表上篇,涉及基本收入、隱私權和主體性等問題。這關系就業、倫理及人類前途,也是當下的熱門話題。

基本收入·隱私權 ·主體性

——人工智能與后人類時代(上)

文 | 羅崗、戴錦華 等

(《讀書》2017年10期新刊)

羅崗:

作為人文知識分子,雖然當代社會的“人文性”是我們安身立命之所在,但“人文性”并非一種可以固守的立場,也不是具有某種神秘起源的“精神”,更不是現在被“雞湯化”的所謂“心性”,而是必須將“人文性”理解為與社會生產條件特別是物質生產條件密切相關,并且由相應的社會狀況生產出來的“難題性”,理解為對“物與物的關系”背后的“人與人的關系”的自覺把握,理解為對“科學技術”任何新發展的“社會使用”的嚴格追問。

具體而言,今天世界發生的深刻變化,一是以互聯網為核心的“新技術”對人類固有的生產方式、日常生活和意識形態產生了極大的沖擊;二是中國經濟的“崛起”與“轉型”以及相關的政治、社會和文化效應,也正逐漸挑戰和改寫固有的世界秩序。兩者相互作用,“新技術”革命疊加在中國的“崛起”與“轉型”上,勢必造成更為復雜的狀況,譬如中國的互聯網用戶人數世界第一,尤其是與移動互聯網聯系在一起的智能手機用戶人數世界最多,也使得電商成為中國經濟的新代表。但怎樣描述、如何把握這種狀況?恐怕是一個問題。用那套自以為站得住腳的方式來面對這個變化的世界,可能已經不管用了。當今之所以被稱為“后人類時代”,意味著十九世紀以來形成的現代人文話語,遭遇了根本性挑戰。我們的討論是否能夠重新建立起比較穩定的視野,并不是關鍵所在,因為大家都意識到,面臨新挑戰逐漸形成的視野,是一個正在生成的過程,它必須在對諸多變化進行描述、表達和把握的過程中才能浮現出來。我希望我們的討論可以呈現出這個生成的過程,這才是“新”之所在。

馮象:

我關心兩件事,一是人工智能對資本主義市場經濟的歷史性挑戰;二是人和智能機器的關系,人機倫理如何建立,會面臨哪些問題。

人工智能的廣泛應用,一個后果,或者說明顯的趨勢,是就業停滯,財富高度集中,擴大了貧富鴻溝。這趨勢如果掩飾不好——這是西方式法治最重要的一項意識形態功能——就會引發社會動蕩。這事已有不少討論,在部分發達國家甚至進入了政治議程。比如推行“全民基本收入”(universal basic income),是頗具社會主義色彩的實驗,不論貧富,給人發一份“工資”,叫他別墜落到所謂有尊嚴的生活之下。瑞士投了票,未能通過。芬蘭則試行一種抽簽制度,抽到的每月幾百歐元。加拿大和美國加州,也有挺認真的實驗。

芬蘭推行“全民基本收入”(universal basic income)的實驗

這應該算是后人類時代的一景吧。機器人發展日新月異,眼看一大半工作要被它奪走。傳統上搞自動化,機器只是取代體力勞動、藍領職位,像東莞制造業的機器換人,還有建設中的上海洋山港(號稱世界第一大港)的無人裝卸。如今依托大數據技術,機器人可以取代看似復雜的腦力勞動了;醫生、律師、法官、會計、新聞編輯、同聲翻譯,將來恐怕政府官員也不能幸免。高盛在華爾街,原本六百個交易員,現在裁了只剩下兩個看管機器的。我說“看似復雜”,是因為這些(往往是高薪的)白領崗位所需的知識技能和工作經驗,對于機器人,都是可以轉化為數據跟算法的——都不難讓老板/領導做出那個“理性人”管理者的決定:機器換人。

也許很快就會發生,失業大潮席卷諸多行業,而新增的工作崗位寥寥可數。這不是危言聳聽。

我們現在的一些社會和經濟政策,有點脫離實際。其基本估計,還是原教旨的資本主導的市場遇上了人口老齡化,勞動力不足,而非面對大失業及隨之而來的社會福利“剛需”,這樣一個相反的前景。這大約是基于一個假設:假設人總是能夠控制智能技術,而技術可以放心地交給資本使用(名為賺錢)。但仔細想想,人工智能帶來的巨大風險,例如大規模軍事化、災難性意外事故和個人隱私的消失,是資本主義的市場經濟及其“主體”,即“經濟理性人”根本無力應對的。

美國一家名叫 Miso Robotics 的初創公司,推出了專門制作漢堡的機器人。這款機器人搭載熱量傳感器、3D 攝像頭等感知設備,能很自如地通過「觀察」鐵板上每樣食物的煎烤狀態,直到 Flippy 認為食物已經成熟,它再用機械臂把實物放到漢堡面包上

安頓失業人口,通過稅制改革(如蓋茨建議向機器人征稅)提高社會福利,彌合貧富鴻溝,這些任務只能由國家來承擔,統一計劃,統一實施。市場神話在人工智能面前,將很快走到盡頭。人工智能已經滲透到我們生活的方方面面,支配著太大的利益,經濟的、文化的、政治的。因而其研發、運用和日常交易,都需要第三方即政府的有效監管。畢竟,商家可以合法地推脫許多社會責任,甚而鉆法律的漏洞;但政府依法必須對人民負責,并接受公眾的問責。

在此意義上,人工智能超越了私有產權和契約自由,而將政府規制即公法帶進了私法領域,從而不可避免地“擾亂”市場經濟。我把這一歷史過程歸結為市場向計劃的靠攏,或私法向公法的演變。隨著人工智能主宰我們的社會,不久的將來,所有私法問題都會轉化為公法問題,即變成國家同企業、公眾和政府以及政府各部門之間的法律關系。

歷史地看,人機倫理的難點,不在機器智能的強弱,或抽象意義上的人機融合。因為,接納人工智能的市場與市場主體(個人),不是抽象的存在,而是充斥著私利、欲望和價值訴求的。問題的核心,于是指向了社會經濟制度的全盤改造。這意味著,又一次,我們將不得不回到哲學的根本,拿出勇氣,發動對晚期資本主義的批判。而這一次,我想,化用一句霍金的名言,有可能是人類的最后一次自我批判。

戴錦華:

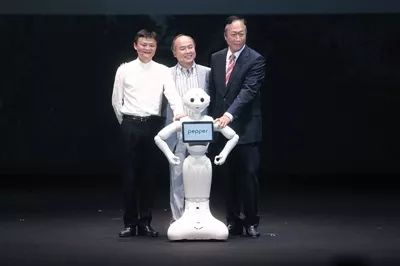

2015年6月18日,東京,馬云(左)、孫正義(中)、郭臺銘(右)和全球首個帶感情的機器人pepper合影(來源:新京報)

馮象老師談到北歐的最低基本收入保障,而我之前在華東師大講到最近獲獎的科幻小說《北京折疊》,我認為它不是一個反面烏托邦,它是一個不能用烏托邦或反烏托邦來討論的理想社會范式。它寫到是否啟用機械化的垃圾處理系統,有一個情節好像是市長很英明地說就業是第一要務,所以不能啟動自動的系統。在這兒,小說不期然地觸及了是由行政力量還是由資本力量決定的問題。跟這個創作相對應的是馬云和郭臺銘聯手開發機器人,如果把這個問題跟富士康工人連環跳放在一起,這就是資本給出很好的解決方案。把所有問題放在一起的時候,我覺得今天所面臨的問題就是各個層面的,從政治層面、經濟層面、社會趨向的層面,一直到我們所關注的文化層面。而我關注的主要在后人類主義的面向上,一方面是所謂機器人和流水線的絕對匹配,制造了從流水線上將被永遠地放逐、取代、置換的人群。另一方面土地流轉在制造著真正的無產階級或無地農民,這些無地農民如果不再有流水線將他們接納進去的話,他們將成為什么樣的狀態?因為中國的人口基數是思考中國問題的一個最重要和最基本的前提。我自己關注這個問題的另一些面向在于,我非常外行地同意人機大戰事件其實還不是人工智能的挑戰,因為嚴格意義上的IE,即有自我意識的人工智能還沒有出現。但按照科幻小說的邏輯——因為我不了解其他的邏輯——人工智能的自我發展和自我生存的過程,就是自我學習和把成千上萬的議題匯集到終端的能力……在某種意義上,真正意義上的人工智能離我們不遠了。和這個過程相關的是,生物技術和數碼技術的結合帶來了另一種可能性,那就是人類的賽博格化近在咫尺,不過威脅還不會直接呈現為機器人統治人類,而是與資本控制、與整個社會分配的極化狀態聯系起來的非人的超人或非人類統治者的出現。甚至我覺得,好像所有的趨向都在告訴我們,二十一世紀之內人類可能挑戰死亡,呈現出來的可能會是不死的賽博格和肉體凡胎的民眾相互對立的狀態。

2016年3月,在谷歌舉辦的一場拍賣會上,倫敦藝術家Memo Akten和谷歌人工智能共同完成的一組GCHQ畫作拍出了當天最高價8000美元。圖為Memo Akten和 Google機器人一同創作的《GCHQ》(來源:澎湃)

我對這個問題感興趣的原因不是狹義的環保主義,但恐怕現在討論所有的問題都不得不面臨一個難題,那就是地球從來沒有負載過這么多人類。我自己特別愚蠢地提出一個問題,我們究竟在社群還是在種群的意義上討論人類?在種群的意義上也許沒那么絕望,但是在社群、在共同生存下去的意義上前景如何呢?我本人可能更關注的是讓窮人活下去,讓絕大多數弱勢和邊緣群體活下去,可它的出路到底在哪兒?大概在這個意義上,我認為“后人類主義”這個概念變得非常重要,因為目前的狀況已經不再是人道主義、人文主義等這些舊有概念所可能面對和可能回應的。

趙柔柔:

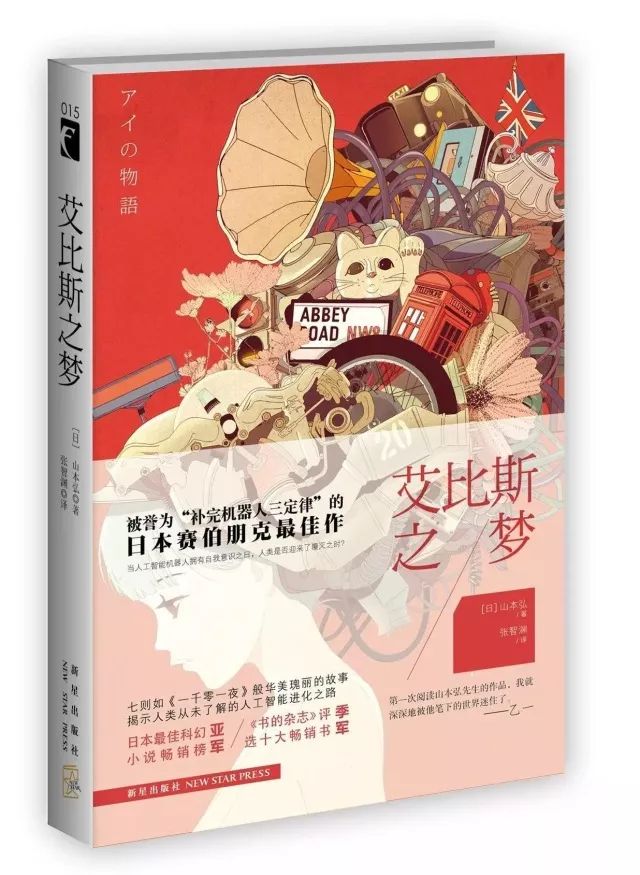

我想補充的是,后人類作為一種“現實”,更多是被召喚出來的。在某種程度上,我們目前對后人類現實的設想,有著大量科幻類敘事性作品所鋪設的底色,而其中浸潤著濃厚的人文主義味道。比如“人工智能”式的想象,從阿西莫夫的機器人系列至今,我們很難跳出想象人類主體的方式去想象機器人,而只能想象它們是更好或更強的人類。在這一點上,日本科幻小說《艾比斯之夢》很有意思,它里面講機器人并不渴望成為人類,反而對人類的自戀想象表示不解,質問為什么人類會認為其人性、價值觀和社會形態值得留戀。它最終描述了一個“溫情脈脈”的畫面:機器人社會以一種全新的規則組織,使用全新的邏輯、語言和價值觀,它們為人類社群提供給養,像照顧阿爾茲海默癥病人一樣看護著人類。這部小說恰好打開了這樣一個問題,即當后人類時代完成時,其斷裂性并不在于人類的滅絕,而在于幾百年來不斷變動、自我調適的一套人文主義價值體系全面失效,同時社會組織形態、分配方式等也徹底變更。在這樣的終點上,一切討論都不再有意義,而今天之所以后人類議題變得緊迫,恰是因為我們正處在兩點之間的流變過程中。在我看來,現在名為后人類主義的討論總體裂解為兩個思路,其一是抱持批判立場,促使這一進程容納盡可能多的人文主義關懷,去關注被其所犧牲和吞噬的弱勢人群和邊緣人群,彰示其在快速革新的表面下掩蓋的殘酷現實;其二是帶有一定的建構性,嘗試把握這一進程的邏輯和運作方式,從中發掘舊有人文主義論域所無法容納的、積極的東西,用它們來打開人文主義自身,形成新的視域,如拉圖爾、哈拉維等就多少持這種態度。這兩種同樣重要的思路分享的基本前提是后人類現實迫在眉睫,不同在于如何應對。

《艾比斯之夢》

作 者:(日)山本弘

譯 者:張智淵

出版社:新星出版社

出版年:2013年

利求同:

我和各位的背景不太一樣,一直在商界工作,研究信息的使用,目睹人工智能一步步地規訓我們的生活、學習、工作和休閑,把人“標準化”了。感觸良多,隱私問題首當其沖。

好像不久前,人工智能離我們還很遙遠;今天,仿佛一夜之間,它已經無處不在了,從無人駕駛汽車上路,到人機圍棋賽,再到青島港建成無人集裝箱碼頭。人工智能的“突變”,得益于海量數據的收集挖掘和超算能力的提高。其中關鍵的一塊,就是我們每一個人的隱私數據。沒有我們每時每刻自愿交出的個人信息,那些高端算法就是“巧婦難為無米之炊”。自愿交出,是為了換取網絡時代的生活便利。但我們失去的是什么?是自我和自控,乃至生存的能力。值不值得呢?如何回應,還有待于人類形成某種基本共識。

人類跟別的動物不同,一直在創造新工具,使自身能力得以延伸,無論倉頡造字,還是核能、風能、太陽能等新能源開發。因此我們習慣了,把工具的所能當作人的所能。但這一次,形勢變了,工具發展了強大的智能和自學的“德性”。而且,機器人的學習路徑可以不受設計者的限制,快速反饋自我修正;最終,其思維過程也不是人類能夠理解的了。人工智能的失控,很可能發生在某位工程師的一念之差和無意識之間,或者機器人的某個自學瞬間的豁然領悟。可以預見,有了海量隱私數據為學習材料,人工智能將迅速獲得“解剖”我們的能力,進而以機器的方式和思維來規制我們。這時,工具之所能就不再是人類能力的延伸,而是其否定了。這是我們必須面對的十分現實的一種可能。

人類從古到今,只生活在一種狀態下,那就是,我們是地球上最聰明的物種。人如果造出比自己更聰明的工具,即智能超人的機器,這種生存狀態就被顛覆了;而一旦顛覆,就不可逆轉。這種顛覆,我認為,將始于我們自愿地放棄隱私。

王行坤:

關于人工智能,我的看法略有不同。幾位老師可能持“強人工智能”或“超級人工智能”的觀點,認為人工智能在將來可以取代人類。計算機在某些方面的確超過我們的智力,特別是在可以表征化、形式化的方面,可以超越我們的智能。但是很多方面它沒有辦法超越。從當代認識論新發展的角度來看——尤其是受到海德格爾現象學影響的具身認知或情境認知,我們的認知必須有一個有機的身體和外界互動,必須處在情境里面,才能實現認知,而不是脫離自己抽離出去成為所謂獨立的主體去實現認知。即便我們可以模擬大腦,如果人工智能不具有可以和外部世界有機交換的身體,它只能進行抽象的運算,而不能面對復雜的外部世界或需要人際交往的人類世界,所以說在很多方面它并不具備替代或者超越人類的可能。而它不能超越人類的地方,恰恰是所謂人文性所在。比如說就業崗位,現在很多所謂的白領崗位機器都可以取代,例如速記員、初級的新聞記者,甚至某些文藝創作者,但這都是比較形式化、常規化的工作。但需要投入情感勞動或者復雜智識勞動的崗位是不能取代的,如原本屬于家庭之內的各種照看勞動,或者深入報道性質的新聞寫作。

有些樂觀主義者認為技術性失業會造就新的職業,但新職業所造就的就業率會像以前那么高嗎?答案是否定的。在就業率不可能像以前那么高的情況下,我們還應該追求一個充分就業的世界嗎?在我看來,伴隨著人工智能的發展恰恰提供一個前景,這個前景的保證就是無條件的基本收入,哈耶克和弗里德曼都提倡過無條件的基本收入,但左派、右派有什么區別呢?我理解的是,右派說有基本收入后就沒有必要領國家福利了,這樣就可以精簡國家機關,而且他們的最終目的是讓窮人家庭維持生計,然后進入他們理想的市場中。另外,因為國家沒有必要對市場進行干涉,福利國家也就沒有必要了。而左派認為,既提供基本收入,而且保持福利,給你提供純粹無條件的基本收入,即便在你沒有工作的時候也可以讓你體面地生活,它很大程度上要打破工作倫理。在某種意義上,我們可以享受懶惰權,即便不想工作,也可以過體面的生活。而且它不是以家庭為單位的,婦女和兒童都應該獲得絕對無條件的收入,在傳統家庭中,婦女處于從屬地位,現在如獲得了無條件基本收入,婦女也可以獲得解放。

智能機器人可以完成對人而言過于危險,或簡單重復性任務,在生產、物流、測試、檢驗等方面有諸多應用,這些機器人堪稱智能工人,未來工人的需求數量將越來越少。比如,2017年1月3日,富士康宣布生產線已部署4萬個機器人(來源:今日頭條)

一方面人工智能提供了這樣一個可能,沒有工作也沒有關系,可以去享受體面的生活。但這不是什么“養懶漢”。它的結果就是人可以獲得更多的閑暇,同時可以從事自己感興趣或者擅長的活動—所謂工作或者說雇傭勞動就是讓我們為了工資收入而不得不去做自己討厭的事情(這是所謂的“說不的權利”)。這樣便有可能實現馬克思所說的人的全面發展,而勞動如果不是像傅立葉所說的那樣會變為游戲,人類被迫勞動的時間也會大幅減少,必然王國的勢力會越來越小,而自由王國的勢力會越來越大。這樣人們可以發展自己各種各樣的感官能力,如“視、聽、嗅、味、觸、思維、觀感、情感、意志、活動、愛”。在一個充滿異化的社會中,人的感官體驗無疑是被異化的,是動物化的片面的感官刺激。這種所謂人文主義應該意味著人類各方面情感和感官的全面發展,同時也可以創造更為豐富的社會財富;另一個方面則是人機互動,或者人被機器吸納,人類的行為模式其實是與機器共同進化的,這并不是完全不好的,人類行為方式、人際交往的方式將來會變得更為多樣化。所以,人工智能對于人類的發展提供了比較好的前景,并沒有那么悲觀。當然,如何實現基本收入,如何實現更為“民主自由”的人機互動,而不是讓機器碾壓排斥人類,是我們要面對的嚴峻問題。

馮象:

我覺得,行坤是否低估了人工智能的發展潛力?據報道,現在面部和肢體行為識別已經相當成熟,公安、交通等好些部門,作業都智能化了。感情識別的研究,像在麻省理工,也是大干快上,應該不難解決。因為機器并不需要擁有或分享人類的感情,它能識別分類,并學會回應就行。例如聊天機器人,它沒感情,也不懂所謂同理心(empathy),可是那不妨礙大家跟微軟開發的機器人姑娘聊天,從她那兒獲得安慰,同她調侃、說臟話或宣泄憤懣。

人這個直立物種,既貪心,又容易滿足;會進化,也會退化。網絡時代的晚期資本主義,有些情感很泛濫,如色情和暴力,是一大產業。有些能力卻退化了,人變得粗糙乏味,好萊塢化、麥當勞化。可以想見,人工智能再上一個臺階,未必達到通用(AGI),一刻也離不開網絡終端的“低頭族”便會退化到什么地步。到那時,機器人恐怕只需通曉幾種夸張的感情表達,即可滿足常人的精神和生理需求了。

吳子楓:

自圖靈機以來人工智能就在持續發展,如今機器人戰勝圍棋世界冠軍,人們突然有點擔憂,好像我們就要進入后人類時代了。但我覺得真正值得擔憂的不是這個,而是與生命政治密切關聯的基因工程等生物技術。人工智能最多是從外部延伸人的某些器官或增強某些功能,而生物技術則從內部改造人。那種因為機器人越來越像人從而可能會變得與真人一樣的幻覺,來自人們將自己的情感和欲望向機器的投射,這是古老的“擬人論”。但機器人依然是機器,而機器不是經濟范疇,利用機器的方式和機器本身也完全是兩碼事。

2016年3月阿爾法圍棋大戰世界圍棋冠軍李世石,以4:1的總分戰勝了人類(來源:騰訊)

更可怕的是生物技術。它從最基本的組織或結構方面來改變人,比如基因的植入或改寫。這不是創造外在于主體的機器,而是創造主體本身,這個過程是不可逆的。如果有所謂后人類時代的話,應該是來自這里。

但無論是人工智能還是生物技術,要說有威脅的話,它們會比核武器、比原子彈更有威脅嗎?真正可擔憂的不是技術本身,而是技術使用上的失控。我們之所以擔憂它會失控,不是因為它們本身有主體性,而是擔憂人類作為主體不能控制自己的創造物。

因為人類作為一個整體,還不是一個可以決定自己會做什么、能做什么的真正的主體,因為還不存在一個普遍意志。真正的問題不在于人工智能和生物技術的發達,這些都屬于生產力的范疇,真正的問題在于生產關系,它才決定著生產力發揮功能的方式和后果。在這個意義上,人類作為一個統一的物種,還處于“史前期”,還沒有形成真正的命運共同體。

所以我覺得人文知識分子的責任,不是被科學技術的發展所嚇倒然后反對它,而是要推動生產關系或社會組織形式盡快地跟上科技的發展,使得人類真正成為自己創造物的主體,可以控制自己的創造物。一旦人類社會變成一個人人平等的自由人聯合體,那么無論是人工智能還是生物技術,就都會變成人類認識世界,改造世界,造福人類本身的強大手段。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號