昨天,看到吳謝宇弒母案二審開庭的消息,事件從2016年曝光至今,一直縈繞在筆者心頭。

-1-

此前根據媒體的報道,吳謝宇的母親謝天琴是福州的一名中學教師,是農村“逆襲”成功、實現階層上升的知識分子,而且是當時村里唯一一位上大學的人;吳謝宇的父親吳志堅也是高材生,經歷、狀況與謝天琴有相似之處。因為是獨生子,身為高材生、實現階層上升的父母當然希望自己的孩子更上一層,所以他們一家人對這個唯一的兒子給予厚望,大力培養,吳謝宇從小就成績優異。

16歲的時候,吳父罹患肝癌去世,吳謝宇成了謝天琴唯一的寄托,在她的嚴厲監督下,吳謝宇終于在2012年以優異的成績被北京大學經濟學院錄取,大學期間成績也一直都名列前茅。然而,即便在吳父病重垂危的時候,吳母也以不能影響學習為由,不讓吳謝宇過多關心父親。

吳謝宇的大學室友講了一個細節,吳謝宇每天都會跟媽媽通至少一個電話,不僅他要向母親匯報自己考了多少分,考得如何,他的學習如何,而且事無巨細的向媽媽匯報他是怎么花錢的。

旁觀者很容易看出這樣的母子關系是扭曲的,網絡上有很多心理學的分析,將這樣的親子關系稱為“共生絞殺”,筆者認為有一定的道理,在這樣的扭曲關系里,無論是父母還是孩子,都很難形成健全的獨立人格。

另一方面,在一切以“學習為重”的家庭教育模式下培養出來的吳謝宇,也只能是對周圍事物、對社會極端冷漠的精致利己主義者;即便學校的集體生活會參與塑造吳謝宇的社會人格,例如他在監獄里也會幫助他人,還會鼓勵情緒低落的同監室人員,但是在一個整體冷漠自私的市場社會,這樣一種人格很難占據主導地位。

終于在2015年,謝天琴有一次偶然跟吳謝宇談起父親去世時的場景、傷心感嘆生活沒意思,又有一次談起了偶像張國榮自殺的場景,據吳謝宇供述他認為這是母親在暗示不想活了。于是,吳謝宇就開始網購作案工具,最終殘忍地殺害了母親,然后通過塑料膜、活性炭、除味劑將母親的尸體藏在了家中。

殺害母親之后,吳謝宇模仿母親的字體給母親任教的學校寫了辭職信,以出國學習為由從親戚那里借款140多萬,然后去賭博、嫖娼很快將錢敗光。由此可見,二十余年的教育教給吳謝宇是什么?——只有壓抑之后的極端放縱。

其后,他通過網購的多張身份證潛藏國內,白天在教培機構上班,晚上在夜店當男模,直到弒母的罪行敗露……

這是吳謝宇母親的悲劇,也是北大高材生吳謝宇本人的悲劇,更是社會的悲劇。

-2-

悲劇的發生,是圍繞著吳謝宇及其家庭的一系列極端因素“共振”的結果,這一點網絡上已經有很多討論。

昨天,關于吳謝宇弒母案出現了三個熱搜詞條。其中,#弒母案吳謝宇自稱考試機器值得警醒#這個詞條引起了很大的爭議,很多人指責吳謝宇就是想把自己包裝成“弱者”騙取同情,給“弒母”的畜生行為開脫,是在侮辱“考試機器”這個詞……

針對吳謝宇弒母案本身而言,“考試機器”這個詞當然是為了“開脫罪責”,吳謝宇所犯下的罪孽是無法寬恕的,唯有讓他受到應有的制裁,才能警醒世人。

然而,我們也不應該忽視個體“特殊性”背后所潛藏的社會“普遍性”問題。

昨天晚飯,筆者帶著孩子去小區一位鄰居家參加一個小朋友的生日聚會。席間,家長們自然而然地又聊起了“雞娃”的問題:

像筆者這種目前還沒給孩子報過一門學科輔導班、也沒有所謂“全程陪讀”的家長,已經屬于個別存在的“另類”了。有些孩子到小學五年級的時候,就已經完成了初中階段的英語學力,有些孩子是在小學階段就完成了初中階段的數學課程……

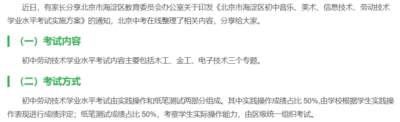

據說這樣做的優勢就是到初中階段,超前完成的學科大體可以保持滿分或接近滿分,這些孩子只需要專心地去“卷”其他學科。2022年北京市中考總分660分,加上政策性加分,僅海淀區655分以上的就高達517人;成都市大體也是類似情況,據說主城區今年中考要考到大約550分(滿分710分)才可能上高中,其余的則要被趕到私營占多數的“毀人不倦”的中專職業學校。

現在體育成績在中考中的所占分值越來越高,因此語數英的主科課外輔導之外衍生出了體育培訓;聽說美育要計入中考成績,然后美術、音樂等培訓機構更加火爆起來;就連勞動技能也有培訓機構開始染指——諷刺的是,勞動技能一旦計入考試分值,考點可能就不是一般的家務勞動所能覆蓋的。

不只是城市中產的家庭在雞娃,筆者老家縣城很多外出務工家庭,大多也在“勒緊褲腰帶”讓子女上輔導班。

很多孩子周末和寒暑假的學習負擔比平時還要重,而且加重的還有家庭教育支出的經濟負擔。在經歷教培整頓的寒冬之后,教培行業似乎迎來了更大繁榮,未來唯一的“變數”就是出生人口的斷崖式暴跌。

筆者很懷疑現在的所謂“素質教育”是不是真的在促進孩子的“全面發展”。當“德智體美勞”全部變成分數要求,最后只能變成“考試能力”的“全面發展”和教育產業的全面繁榮;“減負”政策下,學生的負擔不減反升。

當然,并不是所有參與“雞娃”的家長都沒有意識到這樣的教育模式存在問題,也并不是所有的家長都想這樣“雞娃”,然而,面對嚴峻的就業壓力和社會貧富分化,你不“雞娃”別人還是會“雞娃”,最后只能逼著大家一起“雞娃”。即便目前大學生的就業形勢也很糟糕,教育的投入產出處于邊際遞減,讀了大學也很難再實現階層升遷,但考不上高中、讀不了大學,對于絕大多數底層家庭就意味著絕對的“底層固化”;更何況那些已經通過考上大學“躍出農門”、躋身小市民階層的家庭,又怎么甘心自己的孩子反而會出現階層下降呢?

如此“雞娃”,會不會培養出一個個“精致利己主義者”?如此“雞娃”,帶來的會是怎樣的親子關系?那些自己輔導過孩子的家長根據自身的痛苦經歷,發明過一個詞,叫作“遠交近攻”,其間情景不難想象……

回到吳謝宇弒母案,某種程度上也是“雞娃”教育模式下的一個極端案例。

-3-

“雞娃”是資本主義社會的普遍現象。以前一些西化的教育專家天天鼓吹美國式“快樂教育”,實際是美國家庭的“雞娃”早已成為普遍現象。

美國中產家庭的雞娃狀況令美國本土的教育專家都不寒而栗,據說平均每10個美國大學生里就有1個出現抑郁傾向。“快樂教育”只是資產階級欺騙美國底層的謊言,本質上美國是一套精英教育模式,學區、學校的教育實力差距巨大,越頂端的家庭越能享受到優越的教育資源,中產階級只能竭盡所能讓自己的孩子盡可能享受到更好的教育,而以底層家庭因為無力支付高昂的教育成本,只能是“快樂教育”口號下的放逐式教育。常春藤名校的生源大多來自那些中上層以上的富裕家庭,富豪的子弟哪怕“天資”再差,也可以借助父輩對校方的慷慨捐贈得以就讀。

耶魯大學教授William Deresiewicz 在《優秀的綿羊》一書中指出了一個現象,一旦他鼓勵自己的學生去追逐自己想要的人生而不迎合父母和社會的期待時,耶魯精英學生們就口口聲聲說自己“沒有試錯成本”,事實上他們大都是家庭收入水平為全美前1%的人。

精英教育的本質是對社會達爾文主義的偽裝。對于資產階級來講,精英教育是貴族制的翻版、特權符號的再生產,是精英階層為了穩固自己的家庭私有財產的保障手段;而對于無產階級、特別是自以為中產的無產階級來講,精英教育不過是給資產階級輸送更加優秀的“再生產”出來的勞動力資源,通過市場經濟弱肉強食的叢林法則,讓每一個無產階級不得不或自愿地去“雞娃”。

而且在新自由主義模式下,勞動力再生產的成本由企業完全轉嫁給了勞動者個人,并藉此助推了教育產業的興旺,讓教育產業資本開辟新的市場,而勞動者階級則需“自覺自愿”地為勞動力再生產支付更高的成本,甚至不惜舉債。

此外,工作日的延長,使得即便是中產階級也沒有時間自己去參與“勞動力再生產”的“培訓”環節,應試教育的專業化,也讓一般的中產階級不具備這樣的培訓技能,使得孩子課外學習和生活被迫離開家庭場所、轉而使用“外包”,由此又怎么可能不造成孩子性格的扭曲以及親子關系的惡化呢?

正如本文第一部分所分析的,在整體冷漠自私的市場社會,社會關系再很難對扭曲的個體人格進行補償和糾正,甚至反而助推了某種極端人格的出現。吳謝宇弒母案悲劇的造成,其實就有這樣更大的社會性因素的存在。

當然,筆者的意思并不是說教育的主體只能依托于家庭。社會化大生產一直在“重構”甚至“摧毀”家庭,人與人之間的聯系越來越緊密,越來越超越個體家庭本身,“人是一切社會關系的總和”的意義越來越直白,一個人的教育養成過程更是如此。對于人類來說重要的是:選擇私有制的社會化大生產還是公有制的社會化大生產;選擇已然資本化、服務于資本關系的勞動力再生產還是勞動者成為自由人聯合體、服務于每個人真正全面發展的人的再生產;選擇個人主義的社會氛圍還是集體主義的社會氛圍。

社會主義公有制下的“人的再生產”是一種什么情形,其實很多人已經經歷過。電視劇《漫長的季節》中以廠為家、樂于助人、富有正義感的王響所代表的工人二代就是在工廠大院的那種集體主義大熔爐中培養出來的,只是隨著80年代的市場轉向,到王響的兒子一代這樣的環境已經發生了逆轉;70后、80后記憶中的兒時農村人際關系的融洽、人群的樸實,恰恰是農業集體化的時代遺產。

回到吳謝宇弒母案,即便吳謝宇的家庭以及他所經歷的家庭教育情況再特殊,如果他的中學、大學,他周圍的社會環境能夠更多地傳遞給他一種健全的人格,他周圍的親戚、朋友、同學、老師如果對他有更多的了解、關心、幫助,弒母案的悲劇可能也能避免吧?遺憾的是,這并不是服務于資本關系的勞動力再生產會去額外關心的,而他們通常也只是把吳謝宇當作“勞動力再生產”失敗品的另一種類型。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號