日前,東南大學馬克思主義學院院長袁久紅在某微信群發“色情圖片”的消息在網上引發熱議。

群聊截圖顯示,該微信群共有332名成員,是多所高校馬院院長的工作群。

經過了網友的討論以及媒體的報道,東南大學回應稱學校已經關注到此事;隨后不久,袁久紅的個人信息和簡歷在學校官網被下架,東南大學黨委組織部發布通知免去袁久紅職務。學校的一系列舉動,說明網傳消息屬實。

近年來,類似的事件層出不窮地被曝光出來:

2022年12月,已婚的北京理工大學學術委員會主任方岱寧,因為被曝光7月初參加在線學術會議時與一名年輕女子親吻,被學校免職;

2022年10月,蘇州大學教授鮑某某使用多媒體給學生上課,在給別人回復信息時忘記關掉投影,導致他與多名女子聊騷的內容被曝光;

2022年5月,網曝鄭州輕工大學體育學院副院長在某工作群發表色情言論,隨后譚某某及消防黨政辦主任聲稱譚某某被盜號,但很快被騰訊打臉,校方最終被迫對其停職調查。

在網絡輿論的高度關切下,這些平日里道貌岸然的“教授”一個個地被免除了行政職務,甚至丟了飯碗。

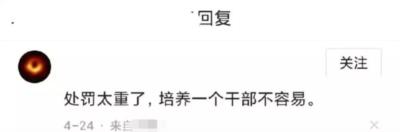

在網友紛紛指責袁久紅的時候,筆者注意到網絡上還存在著一種貌似“理性、客觀”的說辭:“院長也是人,有欲望很正常,發個圖就被革職,處罰太重了”,還有人指責“群眾對知識分子的惡意越來越大”。

真的是中國群眾對知識分子不夠寬容、不夠大度,惡意針對知識分子嗎?我們不妨看看類似的事情發生在美國會怎樣:

2023年1月,美國密歇根大學校長Mark Schlissel因與下屬發生不正當關系,被校董事會免職;

2023年3月,美國佛羅里達州一位女校長在課堂上講解米開朗基羅的代表作《大衛》后,被要求辭職,因為有家長投訴這是向學生傳播“色情”作品;

2021年11月,肯塔基州的喬治敦學院校長Williams Jones因與學院女員工有不當行為被解雇;

2018年6月,波士頓大學下屬的高中學院院長Ari Betof因喝酒后親吻波士頓大學本科女學生被學校解雇;

2015年9月,斯坦福商學院院長Garth Saloner因婚外情自行決定辭職,盡管斯坦福商學院公開聲明支持Saloner,但群眾仍舊讓他深陷輿論漩渦。

可見,即便在所謂“自由、開放”的美國,美國的人民群眾對知識分子的這種行為也是“不寬容”的。

須知,在任何一個所謂的“等價交換”的私有制社會的主流觀念中,權利和義務都應當是“對等”的。知識分子既然以標榜“社會良心”和“道德家”的身份,來承擔“教化”社會的職能甚至是職業,就不要怪群眾反過來以更高的道德標準要求知識分子。這與劣跡藝人被封殺的道理是一樣的,因為他們也是主流意識形態和價值觀的組成部分,承擔了“教化”社會的職能,他們的高收入與這樣的職能是息息相關的。

人們對封建社會知識分子和士大夫階層的一個很典型的指責就是:“滿口的仁義道德,滿肚子的男盜女娼”。封建社會的知識分子以“道德家”的身份來替統治階級要求底層百姓“存天理,滅人欲”,自己卻“說一套做一套”,百姓能不罵你嗎?百姓自然會由此現象意識到,讓百姓“克制欲望”節省出來的資源,就是用來充分滿足統治階級的“窮奢極欲”。

而到了資本主義社會,資產階級同樣需要標榜道德。亞當·斯密一手拿著《國富論》宣揚市場經濟的“理性經濟人”、鼓吹利己主義,一手還要拿著《道德情操論》鼓吹正義、仁慈、克己等美德。資產階級一面污蔑共產黨人“共產共妻”,一面“不以他們的無產者的妻子和女兒受他們支配為滿足,正式的賣淫更不必說了,他們還以互相誘奸妻子為最大的享樂”。

然而,在馬克思那里,他不僅強調了欲望具有“能動”與“受動”的二重性,更以兩者的對立統一強調了“人的欲望”的特點。在人的欲望中,自然本能始終都與人的“本質力量”結合在一起。欲望問題同時就是欲望的對象化實現問題,欲望的對象既外在于人,同時又是他表現自身的本質力量所不可缺少的對象。而“人的本質不是單個人所固有的抽象物,在其現實性上,它是一切社會關系的總和”,“社會生活在本質上是實踐的”。這個“實踐”是以生產實踐為決定因素的各種實踐活動。

因此,馬克思承認欲望存在的客觀性,但更強調人的社會性;馬克思批判的不是“一夫一妻”這樣的婚姻與家庭形式本身,而是批判私有制父權社會的一夫一妻制,讓婦女徹底淪為丈夫淫欲的對象和生育的工具。馬克思對未來家庭的構想包括兩個環節:一是消滅建立在私有財產基礎上的資產階級家庭,二是重新建立以性愛為基礎的、性別平等的新家庭。

顯然,馬克思主義的有關主張,與資產階級及其衛道士所空洞標榜的“道德”是截然不同的。

而更加讓群眾憤怒的是,這種空洞的道德標榜,不是用來“約束”、也從來不能“約束”資產者,只是用來“約束”無產者,成為統治工具的一部分。

對于資產者支配無產者的妻子和女兒的行為,無產者或是不敢反抗,或是在“貧窮可恥、致富光榮”的口號欺騙下認為是合理的;但是對于資產者豢養的、用于教化無產者的“知識分子”和“道德家”,群眾卻能直觀地感受到他們的虛偽,也是敢于反對的。

這樣的現象,完全扯不上“群眾對知識分子不夠寬容”,“群眾對知識分子的惡意越來越大”——實在是在群眾受苦的時候,某些知識分子的虛偽教化表現得太過惡心。

而更令人們擔心的,一方面是“教授”們占據了道德高地,可以對受害者進行精神PUA,正如神父PUA修女、喇嘛PUA女施主;另一方面則是“教授”們利用手中的權力,直接暴力脅迫女學生,如成績評定、論文審核、學位授予的權力,甚至是行政權力。

有些看到原圖的網友,懷疑袁久紅深夜發的不是網絡上的圖片,而是用微信拍照功能直接拍攝的圖片;如果這種推測屬實,那被拍攝的對象又是誰?當然,如果當事人不站出來,這樣的推測只能停留在推測階段。

也正是因為這樣,網友才對教師及大學教授的類似行為表現得更加不“寬容”。

袁久紅如果只是關起門來與自己的妻子“男歡女愛”,沒有任何人會去指責他;而他卻將圖片發到工作群上,無論是故意還是無意的,這種行為即便按照資產階級標榜的道德標準都是無法容忍的,重要的是,拍攝對象還很可能不是他自己的妻子。

袁久紅還有一個身份是馬克思主義學院的院長,搞出這樣的“下流”行為,則是典型的“紅皮黃心”了,更加不應該被“寬容”、被原諒。馬克思主義在普通群眾心目中的形象,就是被這樣的敗類一步一步破壞的。

馬克思主義本來應該是無產階級的“圣經”,無產者的戰斗哲學,而今卻淪為袁久紅之流獲取學術地位和權力的敲門磚。

筆者作為一個無名的草根網民,想用馬克思主義的基本原理來解釋一些社會現象時,在B站就會收到這樣的退稿通知:“根據相關法律法規政策,暫停個人上傳時政內容、新聞信息……”作為馬院院長的袁久紅總該有這樣的權力,也該有這樣的義務吧?

然而,筆者特意跑到知網上搜索了一下袁久紅的“學術成果”,除了一大堆空洞無物的說教和粉飾,對無產者的現狀、命運與前途沒有只言片語、沒有絲毫的關心;汕尾美團騎手的事,鬧得沸沸揚揚,這本來是任何一個真正的馬克思主義者都應該去關注的,而袁久紅大半夜在干什么?

所以,對于袁久紅之流的“社死”與翻車,筆者打心眼兒拍手稱快,只想說一句:活該!這樣的“鹿”倒得越多越好。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號