星艦首次發射告敗,環球時報前總編胡錫進連發了兩條微博,一條是贊揚馬斯克的勇士精神,另一條則是勸國人不要嘲笑馬斯克,贊揚美國社會“寬容失敗、鼓勵再來”,“不怕燒錢”。

星艦的確在“燒錢”

不可否認,以完全回收、快速復用為設計理念的星艦的確是一次大膽的嘗試,融合了大量創新理念、設計以及新技術:

星艦火箭的第一級起飛總推力達到了驚人的7590噸,是“阿波羅計劃”使用的土星5號重型火箭的2倍多,為載人星際航行奠定了實施條件;第二級實際上是特殊的飛船,推力1500噸左右,頂部設置有類似航天飛機的可開合式載荷艙,因此具備載荷下行能力;兩級火箭在設計初衷上都具備回收再使用的能力。

這幅美女騎馬的“風景畫”前幾天被特粉吹上了天

星艦全箭使用了36臺海平面推力230噸的“猛禽”液氧甲烷發動機和3臺真空推力285噸的真空版“猛禽”,是人類首款實用化的全流量分級燃燒循環發動機,也是首款進入實用化階段的液氧甲烷火箭。液氧甲烷推進效率高、僅次于液氫液氧,而甲烷僅需從天然氣中提純,制備成本遠比液氫低廉。

但是,僅此還不足以宣稱星艦是“革命性的創新”,除非它真的搞出了核動力火箭,它更像是在原有技術基礎上“搭積木”。

星艦的基礎仍舊是化學能燃料火箭,只是更加瘋狂地堆發動機數量和燃料。這樣的思路并非首創,當年蘇聯預備月球發射的“N-1”號運載火箭就是這種思路,“N-1”號火箭第一級并聯了30臺NK-15(總推力4620噸),第二級并聯了8臺NK-15V(1434噸),第三級并聯了4臺NK-21,第四、第五級各有1臺NK-19和1臺RD-58,最終以失敗告終。

右2為N-1,右1為美國的土星五號

N-1火箭失敗的原因一方面是蘇聯當時急于同美國進行太空競賽,沒有進行充足的地面測試,另一方面是當時的整個火箭的自動控制系統相比今天是非常落后的,控制系統本身也沒有經過足夠的測試,一臺發動機失效后,控制系統錯誤地關閉了其他發動機,導致整個火箭失控。

而星艦在這兩方面都有所改進,今年2月星艦一級B7進行了靜態點火測試,33臺發動機中的31臺點火成功;計算機技術日新月異的發展讓星艦的計算機控制系統已經遠非蘇聯的N-1火箭可比。

然而,一再推遲的星艦首飛還是“炸”了。在飛行不到四分鐘后,上級火箭未能按照設計與下級超重型助推器分離,“星艦”在飛行到接近20英里的高度時劇烈解體。美國聯邦航空管理局的消息人士稱,航天器的“自動飛行終止”程序似乎被激活,從而引發了火箭的解體。

馬斯克在去年曾經表示:“‘星艦’項目風險大,造價高昂,而且不斷有原型機被炸毀。如果您每次都看我們的發射視頻,會發現我們已經炸毀了好幾個原型機了。”

在最新的發射爆炸后馬斯克發布推特稱,星艦的下一次試射將在“幾個月后”進行。

“以飛代試”、“快速迭代”是馬斯克旗下的SpaceX公司一直沿用的研發模式,這種模式的確大大加快了相關項目的推進速度,但代價高昂。星艦系統的發射成本高達30億美元,說是在”燒錢“并不夸張。

這樣的“燒錢”行為,在胡錫進看來是美國社會“寬容失敗、鼓勵再來”、“不怕燒錢”的制度性優勢,事實真的如此嗎?

現代科研工業復合體系下的大型項目的研制,固然因為其高度綜合性、協作面廣等特點,需要極其龐大的研發經費支持。但歷史經驗表明,資本主義私有制下不同部門和企業之間的競爭關系所產生的內耗,與需要廣泛協作的現代科研工業復合體系形成了不可調和的矛盾,極大地推高了研發經費。

公有制的毛澤東時代,研發大型干線客機運10的總計5.377億人民幣,所有投入的錢都被花到了刀刃上,而同期西方研制一架同級別民航客機則需要15億-20億美元;毛澤東時代的“兩彈一星”無論是研發費用還是研制周期,相比美國都有著巨大的優勢(美國從原子彈到氫彈用了7年多,新中國只用了兩年多;導彈和原子彈結合即戰略核導彈的試射成功,美國用了11年,新中國僅用了1年多的時間!),這是社會主義公有制下群眾和專家無私大協作的結果,是社會主義制度優越性的充分體現。

具體到SpaceX的星艦項目,同樣需要大批的設備供應商,被Space X分為Flight and Non-Flight兩大類,并組建專門的供應鏈團隊去對接。商業化的協作模式無疑推高了星艦的研發成本。所謂“一人得道雞犬升天”,為SpaceX提供金屬3D打印機用于制造可重復使用火箭零件的Velo3D原本是一家小企業,卻因為SpaceX給予的豐厚回報迅速上市,它在2019財年有70%的收入來自SpaceX。

此外,正如上面所說,“以飛代試”、“快速迭代”的研發模式盡管推進迅速,卻成本高昂,是一種巨大的浪費。如果說“N-1”號火箭的失敗是由于蘇聯官僚主義式的急功近利,那么星艦“燒錢”般的屢敗屢試,則是由于投機商人馬斯克的急功近利。

馬斯克燒的是誰的錢?

當然,有人可能會說,馬斯克燒的是自己的錢,用不著你操心和指責。然而,筆者偏要較個真,討論一下馬斯克究竟燒的是誰的錢。

馬斯克此前宣稱,開發“星艦”的資金大部分都是來自SpaceX公司內部。馬斯克旗下的信托基金目前仍是SpaceX的最大股東,占有42%的股份,其他大股東除了互聯網巨頭谷歌,還有美國的金融大鱷Founders Fund、DFJ、Fidelity Investments、Baillie Gifford和Valor Equity Partners等。

事實上,美國國家航空航天局(NASA)早已承諾資助至少29億美元,幫助SpaceX開發“星艦”;因為星艦項目第二代“星鏈”的快速組網(星鏈在俄烏戰爭中已被證實可用作軍事用途)以及幫助美軍在一小時內向全球任意地方快速投送兵力,很可能美國國防部也參與了對星艦研發的支持。

這些推測是有事實依據的。馬斯克自稱2001年就有了“火星夢”,很快就通過私人關系打算前往莫斯科獲取“第聶伯”火箭的技術,以失敗告終。當時與馬斯克同去莫斯科的團隊中,有一家風投公司的CEO——麥克·道格拉斯·格里芬。2005年,格里芬成了NASA的掌門人,隨即給馬斯克創立不久的SpaceX批了一筆2.78億美元的獎勵,另外給了3.96億美元經費讓SpaceX執行一項計劃;在SpaceX的獵鷹火箭接連失敗瀕臨破產時,NASA立即迫不及待地送來一筆16億美元的大單。格里芬甚至宣傳,SpaceX有85%的經費來自政府資助。2018年,格里芬被特朗普提名為五角大樓的二把手,馬斯克搭上了特朗普,為軍方打造“星鏈”軍事衛星體系。

當然,私人航天企業SpaceX的崛起還有一個更大的時代背景。讀過娜奧米·克萊恩的《休克主義》一書的人都知道,美國政府利用911帶來的震撼,迅速地開始了新自由主義在軍事領域的“深化改革”,一系列國土安全項目被交給了私人承包商,就連后來在阿富汗和伊拉克戰場的后勤供給以及安保,也交給了黑水這樣的私人包商。在權力與資本更深度勾結的大背景下,NASA和五角大樓,就將低成本載人航天這個新課題瞄向了SpaceX這樣的私人航天企業。

而翻看馬斯克本人的發家史,無一不跟互聯網投機有很大的關系,1999年,康柏電腦公司收購馬斯克開發的應用Zip2,讓馬斯克賺到了第一桶金;2002年,馬斯克及其合伙人將Paypal轉賣給eBay,又大賺一筆。

互聯網資本的主要牟利來源并非其對自家企業雇員剩余價值的榨取,而是股票市場的證券融資。而支撐美國股市的正是美元霸權,因為多年以來美元成為全球貿易主要的支付憑證,各個主權國家和商業銀行不得不將盈余的美元,回流到美國的股市和債市,購買美國國債及各種證券,讓美國的金融資本和互聯網投機商賺得盆滿缽滿,獲得對全球實物生產剩余價值的索取權。

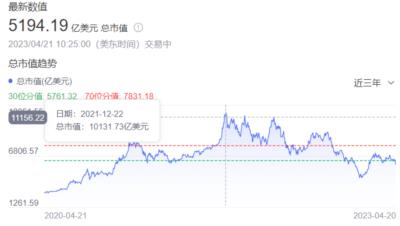

讓馬斯克功成名就的特斯拉更是如此,2017年4月,特斯拉市值達487億美元,超越福特成為美國市值第二的汽車商,而2019年之前,特斯拉的銷售利潤一直為負,直到2022年才增長到138億美元,而彼時特斯拉的總市值曾一度破萬億。

在“星鏈”項目的光環加持下,以及輿論對星艦項目的高調炒作下,SpaceX的市場估值在去年年底已達1400億美元,同樣被推高的還有已經上市的馬斯克旗下的特斯拉的股價。這也是馬斯克“急功近利”、急不可耐地高調宣布星艦每一步“重大進展”的重要原因。

星艦首飛爆炸,讓特斯拉市值瞬間蒸發約400億美元,是特斯拉今年一季度凈利潤的16倍。不過這難不倒投機商馬斯克,他以及他的SpaceX團隊仍舊為幾個月后的二次發射表現出了足夠的樂觀——畢竟對市場而言,信心比黃金重要,而吹牛卻不用上稅。

所以,馬斯克“以飛代試”、“快速迭代”燒的錢,相當一部分是美國金融資本利用美元霸權對全世界薅羊毛、剪息票搶來的;而NASA和五角大樓對SpaceX的經費支持,表面上來自美國納稅人,實際上在赤字高企的美國,是來自于財政部對美聯儲的借款,構成了根本不可能兌付的美國國債的一部分,最后又用軍事霸權逼著主權國家及其銀行部門購買。

所以,胡錫進大可不必拿馬斯克的瘋狂“燒錢”行為,來贊揚美國社會“寬容失敗、鼓勵再來”,“不怕燒錢”,上升到美國制度性優勢這樣的高度。

“以飛代試”、“快速迭代”的燒錢式研發,說到底是對人類勞動創造的財富的巨大浪費,是“崽賣爺田不心疼”,是金融壟斷資本主義腐朽性和寄生性的生動展現。

如果不是由馬斯克這樣的投機資本家來主導科研,人類完全可以以更加節約、更加有效也更加迅速的方式來推動人類科技的進步。毛澤東時代在一窮二白基礎上搞兩彈一星、雜交水稻、集成電路、大飛機、激光技術……的科研史,已經為我們充分展示了什么才是真正的“制度優越性”。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號