前不久幾則攜程親子園機構教師虐童視頻在網上流傳,引起輿論的軒然大波,今天北京紅黃藍幼兒園又發生更讓人觸目驚心的虐童事件。一個案子,千種人心。受虐孩子需要治愈,父母傷痛難平,輿論仍在亂飛。虐待孩子的這個鍋,到底該誰來背呢?

虐童頻出,幼師背鍋?

最先出來接受大家斥責的,當然是當事人——幾名帶孩子的幼師成為了眾矢之的。有評論聲音稱,虐童頻出和幼師素質有關系。例如浪潮工作室的《“媽媽,幼兒園老師打我”》

圖:浪潮工作室截圖

然而,這篇文章辛辛苦苦地列舉出大量詳細的數據證明中國幼兒園教育質量不高,卻輕而易舉地用“學習成績不好”這一家長式的指教,就對幼兒教育給出了簡單粗暴的解釋,其實是用一種歧視去掩蓋另一種歧視。這種懶惰的理解,反而會忽視了一些深層次起作用的問題。

圖:網友評論

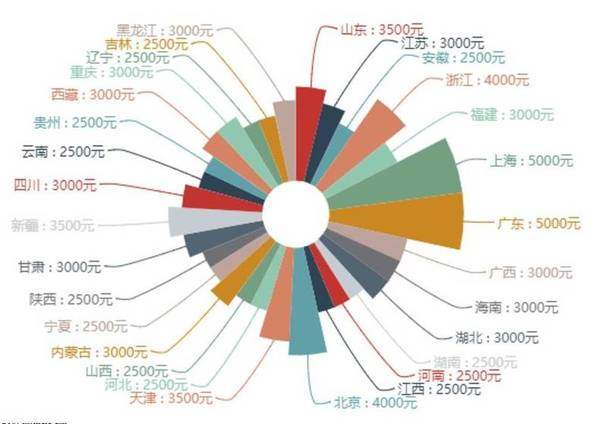

幼師的工作基礎而重要,為什么大家都不愿意去當幼師,甚至許多幼師自己都不喜愛、不尊重自己的工作呢?一直以來,幼師工作壓力大、收入低,得不到社會足夠的尊重和認可是主要原因。

2017各省幼師月平均收入 圖:學前教育網

商品經濟里,收入幾乎代表著人的一切價值。繁瑣、辛苦而收入低的工作,例如保育員、幼師、護工此類工作似乎總是難以得到尊重,無形中就進一步強化了一種默認——“差生,或者說那些很難找到高收入工作的人才去讀幼師”。這種潛意識里透漏出來的歧視,將人與工作進行等級區分,“沒錢途”自然等于“沒前途”,所謂的教育價值、工作倫理、對兒童的關愛統統都失靈了,談何素質與工作倫理? 于是,幼師群體只能在“低收入”“低素質”里惡性循環。

一個一切社會關系皆商品化、逐利邏輯無孔不入的社會,處處皆為零和游戲,哪怕是些許的權力都可以濫用。社會達爾文主義喧囂塵上的表現之一就是先對弱者下手,作為弱勢小孩和老人首先受到影響。打小孩?因為托兒所里的孩子還沒有價值判斷,不會說話啊。

與其把責任推到“個人素質”,開掉幾個人就完了,不如認清這個用錢來買尊嚴、欺凌弱者的社會達爾文主義的社會,并期待它早點完蛋。

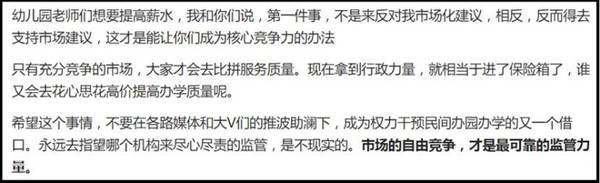

幼兒園不規范,放開市場才有救?

隨著“幼師素質差”論調一邊倒而來的,是主流輿論提供的解決之道——市場化:

圖:知乎答主@盧詩翰

在另一篇10萬+文章《比攜程親子園更惡劣的,是咪蒙的無恥》中,這段話更引起了無數人的共鳴:

據知乎答主@任易 調查,攜程親子工作室是2017年上海市政府實事項目“公共托育服務”的試點和樣板項目。在上海市長寧區婦聯的推薦下,攜程親子中心最終由無經驗、無資質的“為了孩子學苑”運營。澎湃新聞發現,“為了孩子學苑”的相關負責人張葆葆是民辦非政府組織(NGO)上海靜安區江寧社區錦霞兒童益智服務中心的理事長。記不住這個NGO的名字沒關系,知道這個NGO能承接上海婦聯、衛計委、教育、創兒等政府公共服務項目的能耐就行:

圖:任易

除此之外,張葆葆名下更有8家公司,她創辦的其中一家同名公司“上海錦霞教育信息咨詢有限公司”正在招聘無證幼兒園托班帶班老師:

圖:任易

誠然,被各路網友和自媒體狠狠扒皮的上海婦聯難辭其咎,但為權力尋租提供了溫床的,難道不正是商業至上、賺錢有理的市場化本身嗎?

在上海,辦托兒教育利潤可觀:

上海市目前有50萬待托育孩子,1605所托育機構(公辦幼兒園1151家);目前準備開辦職工親子工作室的企業有59家,按照每家企業100個孩子、每個孩子每月3000計算,每個月的營收是1770萬,全年營收2.12億,別忘了由企業提供場地,成本又少了一大筆,凈利最少應該有30%,全年保底凈利至少0.6個億。……攜程親子幼兒園,100名孩子只配4名老師,人工成本撐死就60多萬,剩下的錢呢,誰拿了?說好的按照1:7的比例配置老師呢?還有9個老師呢?

——知乎答主@任易

為了分得這塊蛋糕,市場化讓公共部門與商業得以紛紛入局。一方面,曾在社會主義中國被視為公共服務的托育服務被不斷私有化,另一方面,當托育服務意味著巨大的社會需求與巨額的商業利潤時,市場化默許一切交易,也默許擁有公共資源的公有部門與不缺錢的商業部門之間的一切交易與生意,托兒服務也成為了商品。權力將公共資源讓渡給資本來創收,而資本購買公共資源將其變成商品,公共部門與私有部門的界限變得模糊化,接著,按照市場經濟的“公平交易”的邏輯,資本將商品賣給千千萬萬個最需要這些公共服務的老百姓;再按照“利益最大化”邏輯,想盡辦法壓縮經營成本。最后,錢穩穩地去了我們都懂的地方。在這個過程中,“看不見的手”可一直都在。

不必盲目地指責權力、叫好市場,正因為追求高利潤、低成本的市場化邏輯滲透到了公私部門的種種行為中,權力的惡果才最終出現。

企業辦托兒所,是關愛員工?

攜程托兒所虐童事件出來以后,有輿論開始質疑企業辦幼兒園這件事情:

在企業自身不“產出”優秀幼兒園教師的同時,企業主辦的幼兒園有沒有必要再開下去?

——中國經濟網 《攜程幼兒園事件背后:企業有必要開自己的幼兒園嗎?》

在此之前,企業辦托兒機構這件事情,滿博鮮花和掌聲。隨著國家“二孩政策”的放開,嬰幼兒的數量也越來越多,家庭照顧任務加重(尤其是對于女性),愁壞了雙職工家庭(尤其是寶媽)。為此,多地出臺措施,鼓勵企業單位自辦幼兒園、托兒所。隨之,僅在上海,近70家企業自辦的幼兒托管機構相繼開業。家長可以“帶娃上班”,這不失為廣大年輕父母的福音。

事發后,攜程CEO的公開信中解釋了公司辦托兒所的好意:

“公司當初突破重重困難建立親子園,初中時以方便員工,為伙伴解決上班的后顧之憂。”

此前,攜程的人力資源部主管也驕傲地談起攜程在辦托兒所上的慷慨:

“2016年2月18號,我們開始了試運營,現在采用的是與專業的第三方機構進行合作的模式……”“其實,從成本的角度而言,企業開班親子園成本并不低,在(攜程人力資源部高級主管)陳琦全看來,企業能不能把這種服務做起來,得看企業是否愿意投入充足的資金。

——央廣網《企業自辦職工托兒所 探索解決員工子女托育問題》

所以,如果沒有出虐童這樣的惡性事件,作為一對常常加班而無暇顧及孩子的父母,似乎有足夠的理由對慷慨的企業老板感恩戴德。但是土逗想說,天天為老板加班到半夜,老板為勞動者支付再生產的成本,難道不是應該的嗎?

為勞動者辦托兒所不是新鮮事,在社會主義時期,托兒所幾乎是企事業單位的標配,同時也在一定時期內于集體經濟的鄉村中廣泛出現。公有制時期,集體經濟將大量資源投入到包括幼兒教育在內的勞動者再生產領域,其中托兒所的建立,目的在于通過家務勞動社會化使女性從小家庭中解放出來,實現女性的獨立。

“在農業合作化中求得農村婦女的徹底解放……集體農莊里有的是幼兒園、托兒所,你愛把孩子送到哪里,就送到哪里好了……一方面說,這樣可以使婦女騰出更多的時間參加農業勞動,還可有時間參加學習和社會活動;另一方面說,這些過去不被人重視的家務勞動,也顯示了它們的價值。”

——1954年,《新中國婦女》中介紹蘇聯經驗,這種經驗隨后在全國各地的農村得到實踐

且不論在落實過程中是否實現性別平等,但在國家號召、集體經濟兜底的再生產改造運動中,千年封建歷史中被去價值化的女性家務勞動被極大地肯定。同時,在物質貧乏的條件下,仍保證了幼兒教育的繁榮發展。

然而公辦托兒所、幼兒園在市場化后逐漸消失。

90年代所謂現代企業制度的建立,主要是通過“勞動力優化組合”(減員增效)和剝離“企業辦社會”這兩種主要措施完成的。“勞動力優化組合”以個人素質和能力問題首先組合掉女工;“企業不能辦社會”把與人的再生產密切相關的職責從企業中剝離。這兩者之間的共同點,就是把再生產職能從企業/國家推向家庭/個人。

——宋少鵬 《女權?還是要講講資本主義和社會主義——為什么中國需要重建馬克思主義女權主義批判》

這股浪潮中,被視為“養兒育女和照料責任的天然承擔者”的女性首當其沖,在不得不重新接過看娃的鍋的同時,女性再度被構建成為“低效/不合格的勞動力”。而聚集大量工薪階層的大城市變身商業托兒所的巨大市場,農村的托兒教育則徹底凋敝。

根據中國發展研究基金會,2010年,城市幼兒的學前教育已基本普及,但中西部貧困地區兒童,平均的幼兒園入學率卻僅有30.1%。在很多貧困鄉村,幼兒的學前教育仍屬空白。據該基金會2015年測算,全國需要幼兒園的村莊共有10萬個。……財政投入不足、學前教育缺乏、師資力量落后、“小學化”突出等現象已成為農村學前教育的主要問題。

——南都公益觀察《財政投入增長十倍,農村學前教育欠下的歷史舊賬能否償清?》

而攜程等企業開班的托兒所正是在這樣市場的條件下產生的。社會制度已經變了,私有化的條件下,大多數人(不論男女)在低薪、無國家福利、長工時、高強度的勞動關系中壓縮自己在家庭生活中的投入,在為企業創造輝煌業績的同時,自己休息的時間都不夠,更無暇陪伴孩子。

制造“無暇”生活的企業資本開始辦托兒所,自然無可厚非,但和“工廠辦社會”中以勞動者為本的目的比起來,企業恐怕只是把這當做留住員工的人力資源策略,員工又如何能期待企業對自己的孩子真正上心呢?

幼托出路在哪里?

在事情被爆出不久,一篇名為《上海婦聯請出來走幾步?》的文章開始刷爆朋友圈。這篇文章質疑了上海婦聯扮演的角色。

雖然在這次事件中,婦聯的作用我們不得而知。但不如轉而想想——婦聯應該發揮什么作用?

2008年中國婦女第十次全國代表大會會議通過的《中華全國婦女聯合會章程》規定,婦聯是全國各族各界婦女在中國共產黨領導下為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體,主要的職能就是代表和維護婦女權益,促進男女平等。

在這次事件中,于孩子還年幼的攜程女員工而言,如何能夠有時間和孩子相處,讓孩子受到比較穩妥的照顧,不需要每天擔心孩子的安全,同時還能保住自己的工作,就是她們關心的基本權益。維護這個權益也是婦聯應盡的責任。

但這一責任的落實顯然不盡如人意:已婚未孕婦女在就業中會遭遇各種歧視;許多年輕的媽媽們在孕期不能有好的休息,在哺乳期或許還要大量加班,不能保證合理的哺乳時間;孩子成長期間不能陪伴,甚至還要時時擔心孩子是否受到虐待……如果談及廣大婦女們的切身權益需要,這些都是繞不開的。

風波一起,上海婦聯火速反應:強烈譴責、密切關注!但,下一步呢?我們呼吁,無論是婦聯,還是關心下一代工作委員會,都應該真正走下基層,了解婦女、兒童需要什么、怎么解決。

正如前文所提:在曾經的集體化時代,公有制下的幼兒園未必具有幼托的專業知識,卻曾經把不少女職工從照顧孩子的勞動中解放了出來。如今幼托專業技術快速發展,出現了攜程親子園這樣的市場辦園,其目的卻更多的是企業為了留住員工而重新撿回的“包袱”。是時候,讓婦聯、關工委這樣的保障婦女和兒童權益的群眾組織重新走出來,從歷史和現實的經驗中學習,開展新的嘗試了。

當然,首先要保證的,是父母陪伴孩子的時間。根據某招聘平臺2015年的調查顯示,攜程員工這樣的都市白領,有11%的人每周加班20小時以上。對于年輕的爸爸媽媽來說,這20小時是本是可以用來陪伴孩子的,但無奈于工作,只能將其托管給父母,或是托兒機構。

對于陪伴孩子利益的爭取,婦聯、關工委這樣的機構可以努把力做得更多,可以做好調研、引導政策的制定、執行,甚至可以推動立法,對父母陪伴時間做出合理的規定,這或許是我們更希望見到的維護婦女兒童權益的事情。

在滿足這一陪伴時間之后呢?如果現在的私營公司、市場化的路徑不能成為解決幼托的好方法,婦聯、關工委這樣的群團組織是否能推動,甚至是直接建立比較好的、值得信任的幼托機構,讓孩子家長們能夠彼此照應,群團組織與家長也能共同承擔托育孩子的責任呢?

聽起來或許很遙遠,但這確實不少地方卻是實實在在的正在發生的事:在珠三角、長三角、北京,不少流動兒童的母親開展托兒合作社的嘗試。因為工作時間不盡相同,她們就合作看娃,利用彼此休息的時間,對社區孩子們進行相互照顧……這群流動媽媽在打工漂泊,或許相較于攜程媽媽們來說,她們生活更不穩定,經濟狀況也不太充裕,這種最為簡單的方法反而給了大家更多的信任。

在社工的幫助下,流動媽媽們開展了互助的集體協作(圖:樂施會)

對于不放心的爸爸媽媽們來說,這種合作社式的帶娃,差的或許只是一些推動力量、一些統籌工作。在市場化托兒帶來重重危機之時,我們希望,這也是婦聯、關工委們真正發揮保護婦女兒童權益作用的時候。

作者:龜派氣功

美編:黃山

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號