走出“綜合國力”的迷霧

1965年,原聯邦德國柏林技術大學理論物理學教授、亞琛技術大學第一物理學院院長威廉·富克斯發表《國力方程》,開啟了對“綜合國力”進行定量評估的先河。

上個世紀70年代中期以后,曾任美國中央情報局副局長,國務院情報與研究司司長的R•S•克萊因陸續發表了《世界權力的評估》、《1977年世界權力的評估》以及《80年代世界權力趨勢及美國外交政策》等著作,這些著作迅速在臺灣被譯成中文出版,80年代這些譯作被引進大陸,“綜合國力”研究在國內漸成顯學。

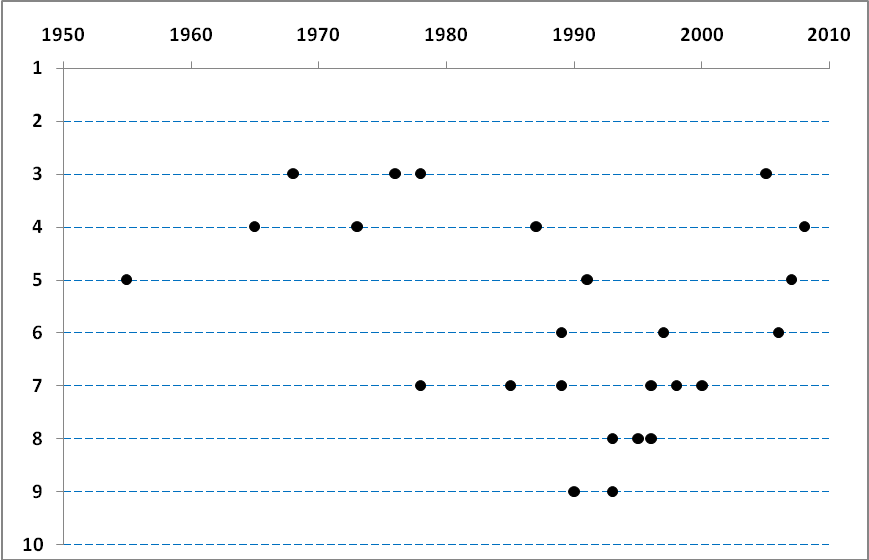

對中國的“綜合國力”,筆者檢索到國內外的28個評估結果(見圖一),從數據看,中國的“綜合國力”被放在3-9位,相當的分散,且看不出有明顯的趨勢性變化。

圖一:各方對中國“綜合國力”位次的評估

每次“綜合國力”排位發布都會引發一場熱議,然而,這“綜合國力”到底為何物?它到底揭示了什么信息?能解釋什么現象?為國家的建設與政策提供了什么建議?這些建議是否切中要害?

一、“國力”:綜合些什么?

“綜合國力”研究的一個源頭是地理學,1897拉采爾(F·Ratzel)在《政治地理學》中,根據面積大小,人口多少將國家分為大、中、小三種類型。顯然,拉采爾關注的是國家的體量。

面積、地理環境、人口、資源等對一個國家而言是先天性的因素,在筆者查到的33個研究中有24個包含這類因素。拉采爾的思路后來發展成環境決定論--地緣政治學,這個學派認為一個國家的區位和領土特性是決定它的命運的主要條件。我們看到,“綜合國力”研究深受其影響。

“綜合國力”研究的另一個源頭是軍事學術。一些早期的學者如伊尼斯•克勞德,將其定義為“全部的軍事能力”;諾曼•奧考克將其定義為“軍費支出”;喬治•莫德爾斯基更將其定義為“海軍能力”。在筆者查到的33個研究中有29個包含軍備類因素。

在筆者查到的“綜合國力”的研究中,漢斯•摩根索是首先引入經濟類因素的。摩根索認為:國際政治實際上就是各國間的權力斗爭,提出了“以權力界定利益”的概念。在研究中,他引入了“工業實力”這個因素。在筆者查到的33個研究中有27個包含經濟類因素。

我們看到,先天因素、軍事類因素、經濟類因素是“國力”要綜合的首要因素,是“綜合國力”研究的核心與基礎。而這三類因素的研究都起源于國家霸權的研究。

另外一些因素可視為“第二集團”,在筆者查到的33個研究中包含這些類因素的有:政治狀態:17個,對外關系:17個,國民狀態:17個,科技因素:12個。

政治狀態類因素包含:政治力、政府績效、政府提供公共產品的水平、政府調控能力、協調系統等。

對外關系類因素包含:外交力、外交倡議力、有無盟國、在聯合國的地位、周邊關系、經濟軍事援助力、外交獨立性、對外經濟活動力、文化被普遍接受的程度、參與國際機構的程度、國際化程度、在國際社會中的活動能力等。

國民狀態類因素包含:國民精神、民族性、國民士氣、民心、社會發展程度、教育力、文化力、民族凝聚力等。其中涉及凝聚力的只有4項研究。

至于科技能力類因素,相對簡單,都被表述為科技力、科技力量、科技能力、科學技術等。

另有5項研究涉及了國家的精神類因素,這是由R•S•克萊因于1977年開創的。涉及到的因素包括:戰略意圖、戰略目標,國家戰略意志、精神力量、國家領導體制和國民意志。

此外還有一些零散無法歸類的因素:克雷佛•基曼在“軍事規模”之外,提出了“核能力”,在他的模型中,土地、人口、工業基礎、軍事規模之和再乘以“核能力”,就是“綜合國力”。

朱喜安、肖臘珍的模型涉及了“可持續發展水平”;中國科學院可持續發展戰略研究組涉及了“生態力”,中國社科院《2006年:全球政治與安全報告》涉及了信息力和人力資本。注意,在中國學術界的語境中,人力資本和人口是兩個不同的概念,只有具備某種稀缺的知識、能力、關系、渠道的人,方與人力資本有關。

表一是33項研究中所涉及的各種因素。我們看到,如此之多不同領域的因素被視為“綜合國力”的來源,它們又是如何被“綜合”的呢?

表一:33項綜合國力研究中所涉及的各種因素

|

|

研究者 |

年代 |

先天因素 |

軍備因素 |

經濟因素 |

政治狀態 |

對外關系因素 |

國民狀態 |

科學技術因素 |

精神因素 |

其它 |

|

1 |

阿弗雷德·馬漢 |

1890 |

地理位置、領土大小、自然結構、人口數量 |

|

|

政府特性 |

|

國民習性 |

|

|

|

|

2 |

F•拉采爾 |

1897 |

面積、人口 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

漢斯•摩根索 |

1948 |

地理、自然資源、人口 |

軍備狀況 |

工業實力 |

政府質量 |

外交質量 |

民族性、國民士氣 |

|

|

|

|

4 |

克勞斯•克諾爾 |

1956 |

|

戰爭動員能力 |

經濟能力 |

行政競爭性 |

|

|

|

|

|

|

5 |

克雷佛•基曼 |

1960 |

土地、人口 |

軍事規模 |

工業基礎 |

|

|

|

|

|

核能力 |

|

6 |

克勞福德•哲曼 |

1960 |

土地、人口 |

軍事力量規模 |

工業基地 |

|

|

|

|

|

|

|

7 |

威廉•富克斯 |

1965 |

人口規模 |

|

能源生產、鋼產量 |

|

|

|

|

|

|

|

8 |

J•P•科爾 |

1972 |

面積、人口 |

軍事力量 |

鋼產量、能源產量、生產總值 |

|

|

|

|

|

|

|

9 |

薩迪 |

20世紀70年代中期 |

資源 |

軍事 |

經濟 |

政治 |

國際影響 |

科教、社會 |

|

|

|

|

10 |

R•S•克萊因 |

1977 |

領土、人口 |

戰略力量、常規軍事力量 |

國民生產總值、產業結構 |

|

|

民族凝聚力 |

|

戰略意圖、國家戰略意志 |

|

|

11 |

日本大平內閣的“政策研究會” |

1980 |

|

軍事 |

經濟 |

政治 |

外交 |

文化 |

|

|

|

|

12 |

福島康仁 |

1982 |

人口、領土、自然資源 |

軍事實力 |

GNP、人均GNP、實際增長率、工業實力、農業實力、商業實力 |

國內政治能力 |

國家外交能力 |

|

|

|

|

|

13 |

丁峰峻 |

1987 |

國土面積、礦藏資源、人力 |

國防力 |

經濟力 |

政治力 |

|

|

科技力 |

精神力 |

|

|

14 |

日本綜合研究所 |

1987 |

地理、人口、資源 |

防衛實力 |

經濟實力、金融實力、財政實力、戰略物質和技術 |

|

友好同盟關系、外交能力、在國際社會中的活動能力。 |

國民意志 |

科學技術實力 |

|

|

|

15 |

小約瑟夫•S•奈 |

1990 |

基本資源 |

軍事力量 |

經濟力量 |

文化被普遍接受的程度、參與國際機構的程度 |

國家凝聚力 |

科技力量 |

|

| |

|

16 |

李天然 |

1990 |

地理位置、人口、資源 |

防御實力 |

經濟實力 |

|

外交實力 |

民族凝聚力 |

科學技術 |

|

|

|

17 |

張文奎 |

1991 |

面積、人口 |

軍事能力 |

國內生產總值、能源消費量、糧食產量 |

|

|

|

|

|

|

|

18 |

黃碩風 |

1992 |

資源力 |

國防力 |

經濟力 |

政治力、協調系統 |

外交力 |

教育力、文化力 |

科技力 |

戰略目標,國家領導體制和國民意志 |

|

|

19 |

畢維銘 |

1993 |

|

國防費 |

社會總產值、鋼產量、能源產量、糧食產量、貨物周轉量 |

|

|

|

|

|

|

|

20 |

王誦芬 |

1996 |

資源 |

軍事能力 |

經濟活動能力 |

政府調控能力 |

對外經濟活動能力、外交能力 |

社會發展程度 |

科技能力 |

|

|

|

21 |

吳春秋 |

1998 |

自然力、人力 |

國防力 |

經濟力、 |

政治力 |

|

教育力 |

|

|

|

|

22 |

朱喜安、肖臘珍 |

1999 |

資源 |

國家強制力 |

經濟活動能力、國際競爭能力 |

|

外交能力 |

民族凝聚力、社會發展程度 |

科技能力 |

戰略目標、追求國家戰略意志 |

可持續發展水平、 |

|

23 |

中國科學院可持續發展戰略研究組 |

2003 |

自然資源、人力資源 |

軍事力 |

經濟發達程度、發展水平、經濟發展速度、經濟結構、經濟體制和生產力布局等 |

政府調控能力 |

對外經濟活動力、外交力 |

社會發展程度 |

科技力 |

|

生態力 |

|

24 |

中國社會科學院《2006年:全球政治與安全報告》 |

2006 |

自然資源 |

軍費投入、核彈頭數量、軍隊人數、武器出口占世界軍火市場的比重 |

資本資源、GDP、人均GDP、GDP增長率 |

政府績效,政府提供公共產品的水平 |

外交倡議力、有無盟國、在聯合國的地位、周邊關系、經濟軍事援助力和外交獨立性 |

|

科技力 |

|

人力資本、信息力 |

|

25 |

王德發 |

2006 |

|

軍事實力 |

經濟實力 |

政治實力 |

國際化程度 |

社會發展程度、國民精神 |

科技實力 |

|

|

|

26 |

美國《第十次全球綜合國力排名》 |

2008 |

資源力 |

軍事實力 |

經濟實力 |

政治力 |

外交力 |

教育實力 |

科技實力 |

|

|

|

27 |

陳崇北 |

|

面積、人口 |

國防能力 |

經濟力量 |

政治 |

對外關系力量 |

|

|

精神力量 |

|

|

28 |

海平、運平、王景濤 |

|

資源力 |

軍事力 |

經濟力 |

政治力 |

外交力 |

文教力 |

科技力 |

|

|

|

29 |

喬治•莫德爾斯基 |

|

|

海軍能力 |

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

諾曼•奧考克 |

|

|

軍費支出 |

|

|

|

|

|

|

|

|

31 |

李德爾· 哈特 |

|

|

軍事 |

|

政治、時政 |

外交、貿易、 |

民心 |

|

|

|

|

32 |

伊尼斯•克勞德 |

|

|

全部的軍事能力 |

|

|

|

|

|

|

|

|

33 |

布魯斯 |

|

|

|

全部燃料和電能消費量 |

|

|

|

|

|

|

二、“綜合”:載舟與煮粥

早年的相關研究止于揭示可能影響“綜合國力”的因素。2O世紀60—7O年代,西方行為主義學派掀起了一股定量化研究的熱潮。于是從威廉·富克斯( Wilhem Fucks 1965)的“國力方程”開始,量化、排序成了“綜合國力”研究的主流路徑。

研究者們認為,綜合國力由表一羅列的各項因素造就。于是從邏輯上說,綜合國力研究應是用表一羅列的各項因素去解釋綜合國力。恰如經濟學里,用資本、勞力和/或其它因素去解釋產出,從而得出生產函數。不同的研究者可以選擇不同的數學手段,但對產出的解釋能力是評價研究成果的客觀標準。

在“綜合國力”的研究中,筆者尚未看到對綜合國力的清晰定義。克萊因說:

“在國際舞臺上的所謂實力,乃是一國政府對他國政府所行使的強制力和意志力,對國力的研究,歸根到底是對進行戰爭能力的研究和思考”。(R·S·克萊因:《80年代的世界權力趨勢和美國對外政策》,1981)

各家對“綜合國力”的描述從邏輯上看大體類似,都是某種“實力”,然而,這“實力”不是力學中的“力”,沒有量綱,也沒有可檢驗的實測值。因而無法用表一所列的各項因素去解釋它。

怎么辦?威廉·富克斯另辟蹊徑,他直接用人口、鋼產量和能源產量組合成一個算式,將其結果定義為“綜合國力”。至于這個數值與所謂“實力”到底是什么關系,就只有天知道了。

這條蹊徑給了研究者極大的自由度:選什么因素,用什么公式均可隨心所欲,反正沒有剛性的檢驗準則。于是涌進這自由空間的研究者如過江之鯽,我們就看到了如圖一所示、差異極大、而且不可能通過學術討論求得一致的評估結果。

克萊因沿著威廉·富克斯開辟的蹊徑,直接用自己選定的諸因素定義“綜合國力”。克萊因的“國力方程”如下:

Pp=(C+E+M)×(S+W)

式中:Pp——表示被確認的國力;

C——表示基本實體,包括人口和領土;

E——表示經濟能力,包括國民生產總值和產業結構中的各部門;

M——表示軍事能力,等于戰略力量加常規軍事力量;

S——表示戰略意圖;

W——表示貫徹國家戰略的意志。

其中的(C+E+M)可視為“形”的部分,而(S+W)可視為“神”的部分。這個形神兼備的“方程”,使“綜合國力”擁有了科學的形態。然而,科學形態之下卻是混亂的邏輯。任何一個中學生都知道,兩個量能夠相加,其前提是有相同的量綱,這意味著二者同質,兩者間存在某個置換當量(恰如物理學中的熱功當量),其中一者的增減可由另一者的反向增減補償。

在“形”的部分,(960萬平方公里+13億人+25萬億元+18個集團軍)=多少?是什么東西?一平方公里的領土相當于(能置換)多少人口,多少GDP,多少個集團軍?

克萊因克服這一混亂的方法是“無量綱化”:給每個不同量綱的統計量分檔次打分,然后將不同因素的分值相加。后來的研究者們發明了許多“無量綱化”的手段,顯得既客觀又科學,然而卻繞不過前述基本的邏輯障礙:兩個量能夠相加的基本前提是同質,可以相互替代。

黑格爾有句令人費解的名言:“任何某物的無,是某一特定的無”。從量綱的視角看,這不過是一句大白話:任何一個量,都有其特定的質,量綱就是這質的表現。燒餅和油條是不同的東西,但是可以放在一起稱,因為它們都有重量,這是兩者共有的屬性,即共有的質。然而,領土、人口、GDP、集團軍,它們共有的屬性是什么?“無量綱化”的結果是將“質”抽象掉,于是實證研究變成了數學游戲,變成了玄學。

在“形”的方面至少可以從統計量出發,還有一點實證研究的模樣,在“神”的方面如何量化?以“戰略意圖”為例,1994年,亨廷頓在《文明的沖突與世界秩序的重建》中寫道:

“伊斯蘭社會和華人社會都視西方為對手,因此它們有理由彼此合作來反對西方,甚至會像同盟國和斯大林聯手對付希特勒一般行事。”

于是,防止伊斯蘭社會和華人社會聯合,最好使他們陷入爭斗,邏輯上是西方世界的戰略意圖。對熱比婭的扶持和7.5暴亂證實了這個戰略意圖的存在,然而,這個意圖如何量化?是5還是60%?

克萊因認為大多數國家的目標是自衛性、保護性的,評分居中,約為0.5分。戰略目標十分明確,歷史久遠,則高于0.5分;戰略目標模糊,或搖擺不定,評分則低于0.5分。

“明確”或“模糊”是同一個視角的問題;而“自衛性、保護性”是另一個視角的問題,與之相對的是“進攻性、挑戰性”。這兩個不同視角的準則均不存在客觀的量化方法,卻要同時用來量化戰略意圖,結果只能依賴主觀臆斷。

然而,就是這樣一個邏輯魂混亂的研究思路,主導了我們“綜合國力”研究近30年。試想,如果提出這一思路的不是美國中央情報局副局長、國務院情報與研究司司長、喬治敦大學戰略與國際研究中心主任,而是國內某個大學的本科生,恐怕他連學士學位都拿不到。

科學研究中,數學是強大的輔助工具,然而定量分析的前提是清晰地定義“質”,是遵循起碼的邏輯準則,否則就如同物理學家將時間與質量相加。所謂“綜合國力”研究走的正是這條蹊徑,這不免讓人想起一句網上的名言“水能載舟亦能煮粥”。表一中繁多的因素就這樣被人用數學工具煮成了一鍋粥,號曰“綜合國力”。

三、戰爭視角的“綜合國力”

前已述及,西方對“綜合國力”的研究源于對國家霸權(National Power)的追求,而戰爭能力是國家霸權的基石。“綜合國力”的研究思路告訴我們,決定戰爭勝負的首先是先天因素、軍備類因素、經濟類因素。

作為參照物,我們不妨聽一下孫子的想法,孫子兵法開卷第一段就說:

“兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故經之以五事,校之以計,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法。”

孫子從道、天、地、將、法這五個角度思考“綜合國力”。

“道”被孫子放在第一位:“道者,令民與上同意,可與之死,可與之生,而不危也”在孫子看來,一個國家的統治精英與廣大國民能否同生共死,是決定勝負的首要因素。

在“綜合國力”的研究中,先天因素、軍備類因素、經濟類因素被視為最重要的,而被孫子放在第一位的“道”幾乎沒有位置。只有少數研究提到“民族凝聚力”,接近于孫子的“道”。

從表一羅列的因素看,“綜合國力”其實更接近國家戰略資源(National Strategic Resources),即國家實現本國戰略目標所可以利用的現實的和潛在的關鍵性資源。然而,資源并不等于國家的實力,恰如有錢不一定受尊重,肥胖不一定能打架,武器好不一定功夫強,知識多不一定明事理。

戰國時代,齊為東部發達國家,擁有“先進的生產力”和“先進的文化”,而秦是緊靠西戎的落后地區,而且與山東六國為敵。除了被消滅,或者臣服于“發達國家”,秦難道還能有其他出路?而歷史的事實是:秦滅六國,一統天下。秦獲勝的根源何在?李斯在諫逐客書中回顧了歷代秦王的改革歷程:

“孝公用商鞅之法,移風易俗,民以殷盛,國以富強,百姓樂用,諸侯親服,獲楚、魏之師,舉地千里,至今治強。……昭王得范雎,廢穰侯,逐華陽,強公室,杜私門,蠶食諸侯,使秦成帝業。”

請注意,秦的改革對精英集團是“廢穰侯,逐華陽,強公室,杜私門”,在那個實行“分封制”的時代,每個封君都類似獨立王國,眾多的封君成為底層國民的沉重負擔,且封君的野心往往與整個國家的利益對立,打擊封君們,一為底層國民減負,二遏制分裂勢力。而改革對底層國民則是,“移風易俗,民以殷盛,國以富強,百姓樂用”。尤其是秦實施“納粟授爵”和“軍功封爵”,任何國民只要在經濟或軍事上有功于國,即可獲爵位,嚴重沖擊了爵位世襲的舊制,開辟了使國民利益與國家整體利益一致的可能性,而這正是孫子置于首位的“道”。

有人估算,宋代的GDP占全球的50%,今天,根據世界銀行的統計,美國GDP也只占全球的30%。更有意思的是,宋已經有了現代財政、金融制度的雛形,很多史學家熱衷于討論宋代的“資本主義萌芽”。宋詞是中國文學史上一個不可企及的高峰,宋徽宗在中國繪畫史上,蔡京在中國書法史上占有無法磨滅的地位。可見那時的宋朝不但是一個貨真價實的“超級大國”,而且代表了“先進的生產力”和“先進的文化”。

而當時的金國,論人口不過是宋的1/20;論經濟尚處于漁獵游牧階段,論財政沒有固定的財稅制度;論軍費北宋“承平既久,帑庾盈溢”,而且“六分之財,兵占其五”(陳襄.古靈集);論兵力,金朝的軍隊總數不足20萬,宋朝的軍隊總數則在百萬左右;論科技,宋朝極為重視科技強軍,“器甲鎧胄,極今古之工巧;武備之盛,前世未有其比。”(沈括:《夢溪筆談》),而金朝初期的兵器制作相當粗糙,中期以后的才有所改進;至于文化,金基本上是處于原始文化形態,與宋相比,落差極大。

凡此種種,從“綜合國力”的視角看,金在大宋面前只能戰戰兢兢,韜光養晦,力爭與大宋接軌,以期承接產業轉移。若計不出此,金何以自存?然而,區區八萬金軍兵臨開封城下,北宋“以堂堂大邦,中外之兵數十萬,曾不能北向發一矢、獲一胡,端坐都城,束手就斃!”(洪邁:《容齋隨筆》)。

為什么?

有宋一代最為后世文人贊嘆的就是“仁政”。宋太祖趙匡胤用法律形式規定以后皇帝不能在朝庭上鞭打大臣。不準對公卿辱罵。臣下除了謀反和叛逆外,不得殺戮。宋太祖還傳下“不得殺士大夫及上書言事人”,“子孫有渝此誓者,天必殛之”的“誓牌”。以致一位當今頗善炒作名氣的文人也說“我最向往的朝代就是宋朝”。然而這惠及士大夫的“仁政”卻造就了一個肆無忌彈的特權階層。

在那個時代,土地是最重要的生產資料。由于朝廷“不抑兼并”,宋代的士大夫們“宦游而歸,鮮不買田”。“富者有貲可以買田;貴者有力可以占田”。貴者占田往往不擇手段,大詩人陸游之子陸子通為了占田以賄賂高官,動用專政機關,對農民燒房、拘押、灌糞,“逼寫獻契,而一金不酬”(俞文豹《吹劍錄外集》)。土地兼并使社會資產高度集中于擁有特權的“形勢戶”手中,而這些人有能力要求“政策優惠”以逃避稅賦。宋真宗描述了這一態勢的社會結果:“豪富形勢者田多而稅少,貧弱者地薄而稅重。”

宋代工商業最顯著的特點是榷法,即國家壟斷經營。諸如鹽、酒、茶、舶來品等,在大部分時間都屬于禁榷專賣物品,不許私造私販。而特權階層卻能利用專賣制度大發橫財:“榷酤立法甚嚴,犯者籍其家財充賞。大官勢臣,連營列障,公行酤賣,則不敢問,是行法只及孤弱也。”(《宋史》卷381《洪擬傳》)部、省、地級首長橫行不法,私造私販的案例簡直不勝枚舉。

連軍隊也成了特權階層謀私的工具,最高軍事首長童貫、高俅“自恃昵幸,無所忌憚,身總軍政,而侵奪軍營,以廣私第,多占禁軍,以充力役”(《靖康要錄》)。

這樣的國家談何上下同意,同生共死?

從數學的視角看,“綜合國力”研究是研究者自選一些因素,構成一個N維空間,將現實中的各國視為該空間中的一個個點,然后自創一些算法,來定義這些點與原點的“距離”(未必符合泛函中關于距離的公理),最后用這種“距離”來排序,在此基礎上建立起國家間的權力秩序。

從“綜合國力”的視角看,相對于金,宋無疑是個龐然大物;而從孫子“道”的視角看,這龐然大物不過是個巨靈神,經不起孫猴子一棒,焉有不亡之理?

“道”與“綜合國力”,到底哪個視角能看到真實的National Power?

四、“因糧于敵”:“經濟因素”的悖論

在現代“綜合國力”研究中,“經濟因素”是不可或缺的支柱。“綜合國力”是經濟因素的單調函數:GDP增長,“綜合國力”就增加,至少不會下降。其潛臺詞是:一個國家,富與強正相關,如果你的GDP只是別人的幾分之一,就別乍刺兒,老老實實給人家打工。

而在孫子列出的“五事”中,根本沒有“經濟因素”的位置。倒不是他無視經濟因素,對戰爭與國家財力的關系,先秦思想家們有清晰的認識。管仲說過:

“粟行三百里,則國無一年之積;粟行四百里,則國無二年之積;粟行五百里,則國眾有饑色”。——定量地描述了戰爭對國家財力的消耗及其后果。

如何應對這個問題:孫子提出了兩個原則:

其一:“善用兵者,役不再籍,糧不三載”——控制戰爭對國家財力的消耗;

其二:“因糧于敵”,因為“食敵一鐘,當吾二十鐘”。——力爭消耗對方的財力,而不是消耗自己的財力。

中國現代的戰爭實踐活生生的展示了“因糧于敵”的原則。

抗日戰爭時,如果遵循“綜合國力”的思路,當時的日本是世界列強之一,擁有“先進的文化”、“先進的生產力”;而中國是落后的農業國,哪有本錢抵抗大日本皇軍?然而游擊隊之歌唱道:“沒有吃,沒有穿,自有那敵人送上前。沒有槍,沒有炮,敵人給我們造”。——日本的“綜合國力”成了抗日軍民心中的物資來源。

解放戰爭時的歌謠《運輸隊長蔣介石》唱道:

“運輸隊長蔣介石,工作積極又努力。

一天到晚出主意,為咱送來好武器。

拉起隊伍一二一,一起送到解放區。

陳誠負責辦手續,實報實銷白崇禧。

馬歇爾他干著急,杜魯門他沒脾氣。

……”

毛澤東曾說:

“從南昌起義到新中國成立,我軍的武器裝備主要來源于戰場繳獲。倫敦和漢陽的兵工廠,我們是有權利的,并且通過敵人的運輸隊送來。這是真理,并不是笑話。”(毛澤東《中國革命戰爭的戰略問題》)

試問,為什么當年的共軍能夠實踐孫子“因糧于敵”的主張,而國軍卻只能扮演運輸隊長?

我們建國初年,國家一窮二白,百廢待興,軍隊師老兵疲,亟待轉業;而美國卻是全球獨一無二的超級大國,朝鮮一仗,為何硬是打了個平局?為什么堂堂大宋的經濟實力不但未能轉化為戰爭能力,反而成了金軍洗劫的戰利品?薩達姆的伊拉克曾是中東地區最發達、最現代化的國家,在美國的支持下發動了兩伊戰爭,卻無法戰勝毛拉們領導的伊朗。面對美軍主導的北約的進攻,塔利班能纏斗至今。而遠比塔利班現代化、正規化的伊拉克,面對同樣的敵人,卻在數月內土崩瓦解,“綜合國力”的諸要素統統不見蹤影,整個戰爭蛻化為新聞部長薩哈夫“一個人的戰爭”。這又是為什么?

“綜合國力”的思路將“經濟力”視為戰爭的決定性因素之一,“經濟力”增強則National Power加強,反之National Power則削弱。而史實告訴我們,這只是個幻覺。在一定條件下,肥碩的“經濟力”只不過是對手眼中的“魚腩”,只能激發對手“因糧于敵”的熱情。

孟子說:

“得道者多助,失道者寡助。寡助之至,親戚畔之;多助之至,天下順之。以天下之所順,攻親戚之所畔,故君子有不戰,戰必勝矣。”(《孟子·公孫丑下》)

可見,先秦思想家們已經普遍認識到“道”的核心地位,現代“綜合國力”研究將“經濟力”置于“道”之上,甚至根本無視“道”的存在,以為有錢有槍就可以自保,甚至可以強制別人,整一個土老財的思維水準,卻自詡科學,不亦愚乎?

五、生存與發展視角的“綜合國力”

與西方學者從國家霸權(National Power)出發不同,中國學者偏向于國家的生存與發展。

按黃碩風的定義,一國的綜合國力要反映一個主權國家生存與發展所擁有的全部實力(物質力和精神力)及國際影響力的合力。(黃碩風:《綜合國力新論》,中國社會科學出版社 1999年)可見黃碩風的視角已經從對外轉向內外兼顧,從戰爭能力轉向“生存與發展”能力。

王誦芬等認為,綜合國力是主權國家在一定時期內所擁有的各種力量的有機總和,是國家賴以生存和發展的基礎,又是強國據以確立其國際地位、發揮其國際影響和作用的基礎。(王誦芬主編:《世界主要國家綜合國力研究》,長沙:湖南出版社,1996年版,第 25 頁。)這與黃碩風的視角無異。

中國科學院可持續發展研究組《2003 年中國可持續發展戰略報告》稱:

“綜合國力(Comprehensive National Power)是指一個主權國家賴以生存與發展所擁有的全部實力及國際影響力的合力”

可見“生存與發展”能力是國內研究者的基本出發點。

當年的蘇聯,從“綜合國力”視角看,長期穩列第二,卻為何一朝崩潰?當年的大英帝國,直到二次世界大戰前,其經濟、軍事實力長期首屈一指,“日不落帝國”的稱謂則表明了其控制的地域之廣。卻為何淪為二等強國?

事實上,“綜合國力”充其量能代表國家控制的廣義資源,而無法代表國家“生存與發展”的能力。

歷史上能看到很多如日中天的大國分崩離析,如查理曼帝國、蒙古帝國、哈布斯堡王朝、奧匈帝國……。這些龐然大物看似強壯,卻喪失了凝聚力。破壞凝聚力的有階級對立、民族對立、地區對立、宗教對立等諸多因素。從國家的生存與發展角度看,凝聚力的形成與瓦解無疑是最重要的研究對象,這其實就是孫子的“道”。

觀察歷史可以發現,體制內的主要受益者,往往是瓦解凝聚力的主力軍。還是以大宋朝為例,這個體制的最大受益者是“士大夫”集團,他們的另一個稱謂是“官僚地主”集團(見姜錫東《宋代地主制經濟的特權性》),大宋朝在政治上以“仁政”厚待這個集團,在經濟上以“不抑兼并”放縱這個集團。

這個集團在體制的“仁政”下,放手兼并土地,上至皇親國戚(如明肅太后的姻親王蒙正)、副總理(如呂惠卿、章惇),下至紀委干部(如王庭老)、御用隱士(如種放),從中央到省地市縣、從民政到軍政、從行政到紀檢,概莫能外。其中的佼佼者竟到了“田產跨連郡縣,歲收租課十余萬石,甲第名園,幾半吳郡,皆奪士庶而有之。守令為用,莫敢誰何,”的地步(胡舜陟《再劾朱勔》)。

那個年代土地是最重要的生產資料,在經濟體系中扮演著今天資本扮演的角色。大規模兼并的結果是:“地各有主,戶或無田產,富者有彌望之田,貧者無卓錐之地,有力者無田可種,有田者無力可耕”(《續資治通鑒長編》卷27雍熙三年七月甲午)。即人們今天看到的“資本與勞力雙過剩”。

這樣的態勢造成了兩個尖銳的矛盾:

其一是精英集團與廣大國民的矛盾,越來越多的國民被兼并大潮逼到了漢代董仲舒描寫的“民愁亡聊,亡逃山林,轉為盜賊”的邊緣。事實上宋朝農民起義不斷,規模較大的就有:王小波、李順起義,宋江、方臘起義,鐘相、楊幺起義。

其二是精英集團與國家政權的矛盾,當時的財政說明書《治平會計錄》載:“賦租所不加者十居其七。”已經有70%的生產資料,被精英集團斂去,造成政府稅源枯竭。至于那些公然私造私販的“大官勢臣”,那些“侵奪軍營,以廣私第,多占禁軍,以充力役”的軍事首長,簡直就是在直接挖體制的墻腳。

由此可見,大宋朝豈是亡于區區8萬金兵。

體制的主要受益者瓦解國家凝聚力,這不限于宋朝。當年朱镕基總理就曾問過:“為什么越富的人越不交稅?”其實,不繳稅還是客氣的,許多勾結海外反華勢力,力圖瓦解國家凝聚力的人都是體制的主要受益者。

恐怖分子熱比婭,當初以3000元錢起家,十年間即坐擁上億家產,擁有八家企業和占地1.4萬平方米的熱比婭大廈,還擁有烏魯木齊市繁華地段1.2萬平米的地皮。許多沒有體制背景的創業者,苦斗十幾,二十年,不過維持一個尚能運轉的小公司而已,更多的人以破產收場。熱比婭的暴富,不可能沒有體制因素。只要看看她獲得的頭銜:新疆維吾爾自治區工商聯副主席、新疆女企業家協會副會長,第八屆全國政協委員,有幾個人受體制的恩惠可與之相比?而她對國家又干了些什么?

體制的受益者瓦解國家的凝聚力,現代“綜合國力”研究是看不到這些的,而這對國家的“生存”問題至關重要。

其實,有兩個現成的指標可以間接地反映一個國家的凝聚力:基尼系數與清廉指數。然而筆者未見到任何一位“綜合國力”研究者引用這類指數。

六、理性與權威崇拜

“生存與發展”對中華民族而言,無疑是最重要的問題。做為一個有機體,國家、民族、社會的生存與發展面對兩個方面的問題:

其一,對內,機體的生長與穩定機制。從系統動力學的視角看,這是正反饋與負反饋機制問題。

正反饋使系統的變化日積月累,逐漸加強。在生產力發展、知識積累、國民素質提高等方面,如果是正反饋機制起作用,機體將得到發展,如果陷于負反饋,機體將萎縮退化。

負反饋遏制系統的變化,維持原有的平衡。機體的生存取決于大量的平衡,如供需平衡、逐利資金與利潤來源的平衡、貨幣與真實財富的平衡等等,如果缺乏負反饋機制來維持這些平衡,反而為這些領域的失衡“保駕護航”,搞成了正反饋機制,加速擴張的失衡必將導致系統的崩潰。

其二,對外,機體的生存環境是變幻莫測的,它需要隨時對此作出清晰的判斷和理性的選擇。

現實中,人們觀察到的“生存環境”問題,既包括反華敵對勢力的瓦解、滲透乃至直接的經濟、政治、軍事壓力,也包括自然資源的消耗、生態環境的惡化。坦率地說,目前中國的學界,對其中許多問題,連清晰的判斷都沒做到,何來理性的選擇。

而筆者在“綜合國力”的研究中,看不到對這兩個方面的實證研究。唯有用數學工具煮的一鍋粥,這煮粥之術于上個世紀80年代從美國中央情報局的克萊因那里傳入中國,所煮之粥除了糊弄洋鬼子外,不知還有何用。除非是被洋鬼子糊弄,或者幫洋鬼子糊弄。

“生存與發展”提出了大量深刻而艱巨的問題,它是對國家、民族、社會的理性的挑戰。面對這挑戰,作為社會理性的承擔者,學界需要有自主的研究選題——研究事關中華民族“生存與發展”的重大問題,而不是在別人熱炒的話題上湊熱鬧;需要自信的研究心態——無視權威,只看事實,只看邏輯;需要自由的研究氛圍—除了事實與邏輯,任何力量,無論是資本、權力還是國際組織,都沒資格對研究結果作出裁決。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號