編者的話:今天的視覺欄目,我們刊發的是三個家政工的故事。

城市里的家政工很多,隨著人口老化和“二胎政策”的推行,將有更多的家政工進入城市家庭。但是,我們對她們的故事了解多少?

在這組圖片的拍攝中,一位攝影師感嘆:如果說我在是枝裕和的電影里看到了人和人之間的相互關照,那我在幾位大姐的生活中看到了是枝裕和的電影。但這些真實的故事,卻很少出現在人們的視野中。

她們來自不同的地方,經歷了不同的故事,為許多家庭服務,自己卻流離失所,不知家在哪里。

1、鐘點工何姐的一天

圖| 周娜 黃喜悅

文| 梅若

何明英,1960年出生,內蒙古赤峰人。到北京之前,她當過工人,和丈夫承包過土地,后來又賣過飼料,倒騰過木材,一直也沒賺到什么錢。2006年丈夫到北京,在建筑工地做保安。一年后,她也跟著到了北京,干起了小時工。

和大多數北方農村婦女一樣,何姐干活麻利,吃苦耐勞,做得一手好面食。來北京十多年 ,她一直在望京周邊找活,2016年底,望京房租上漲,何姐只好把家搬到了大興龐各莊。

原來的老主顧都在望京一帶,這對住在大興的何姐來說,謀生更加艱難。她每天四點多就要起床,坐最早一班公交車,搭早班地鐵,中轉幾趟,花兩三個小時才能準時七點出現在第一個雇主家里。直到晚上九、十點鐘,再次回到大興的住處。

何姐的丈夫常年在工地上不回家,一兒一女已經長大了,她說,這些年除外打工最愧疚的就是自己的孩子,忙著掙錢養家,沒有照應好孩子。

何姐住在大興,雇主家在北京各處。冬天的早上五點不到,何姐就起床了。和她住一個大院的女人們這時候也起床吃飯,準備開始一天的工作。

何姐。

何姐去上班。

由于長期患有風濕,何明英的腿腳不好,所以她每次都排在最前面,這樣車門一開,她準能搶到座位。

在搭乘地鐵之前,她還需要先坐一輛20分鐘的公交車。

群里轉發的工作信息標明了年齡,何姐擔心隨著年齡增長,自己的活兒會越來越少。

每天早上要換兩次地鐵。在地鐵上落座后,何姐會從書包里摸出半個玉米或者一個雞蛋,通常這是她的早餐。早飯簡單,三分鐘就可搞定,但何姐總是花費十分鐘,因為從早上四點多起床,這是她唯一喘口氣的悠閑時光。

出了地鐵,何姐會找個小黃車騎到雇主家。

早上七點,準時到達第一個雇主家。

何姐在工作。

一天的工作結束,何姐在回家的路上。

何姐做得一手好菜,但是因為做小時工的緣故,她很少能在家做飯,偶爾有朋友來,她才開火。

這只流浪狗是何姐上班的路上撿的,已經跟了她十多年了。每次回家,狗狗都會撲過來迎接她。

2、王金枝搬家

圖| 黃喜悅 周娜

文| 梅若

王金枝來北京做家政工11年了,每年至少要搬一次家。房東說走人,她就得趕緊起身找新的落腳地。她從樓房搬到平房,從地下室搬到城邊村,一次比一次遠,一次比一次條件差。

2017年,金枝從一個照顧老人的雇主家下戶,隨后轉到一家外資化妝品公司做保潔兼做飯,收入也漲到5000塊,公司在望京,每天騎電動車上下班,風里來雨里去,往返就得兩三個小時。她咬了咬牙,四處尋找更合適的房子,一眼就相中了費家村。

原來村里的平房200塊一個月,費家村一下子漲了四倍半,王金枝還是覺得合適,至少房子大了,上班路程近了,還有了獨立的廚房和衛生間。終于過上“好日子”,王金枝滿心歡喜,把“新家”拾掇得干凈整潔,掃地做飯似乎都更有勁了。

費家村,據村民說有超過8萬人住,而本地人口也就1000出頭。這里的自建出租屋冬天陰冷潮濕,夏天酷熱難耐,但因價格便宜、生活成本低,離望京又近,成為打工者聚集而居的首選。

王金枝生于1968年,小時候沒上過學,她總說因為她是女孩,長得不好看,她爸才不喜歡她,不給她讀書。三個哥哥都上過學,她賭氣跟著姥姥姓王,又跟著姥爺學了幾年私塾,才沒有變成她說的“睜眼瞎”。

年輕的時候,王金枝和丈夫都在河南老家的工廠工作,上世紀那撥下崗潮的時候,夫妻倆雙雙下崗。丈夫先出去打工,她在家里一邊照顧兒女,一邊賣菜維持生計。后來兩個孩子初中畢業外出打工,她在家里也賺不到什么錢。正好本家一個遠房姑姑要去北京,也攛掇她,說來北京一個月可以賺1000多塊,王金枝心動了,再一想還能看到天安門,她二話沒說,就跟著姑姑來了北京。

2006年夏天,剛到北京的王金枝在望京找到第一份家政工作。她兩眼一抹黑,拿著中介公司的紙條,一路打聽,坐著運通101路公交就找了過去。雇主是個漂亮的老太太,王金枝樂呵呵地做飯洗衣服忙乎了一天,晚上收拾停當,剛放松心神準備休息,開著臥室門打電話的雇主的一句話讓她當場眼淚就掉下來了。原來雇主正在和家政公司的人抱怨“怎么找了個長得這么磕磣”(的大姐)。

那時候王金枝剛從農村出來,賣菜風吹日曬,又黑又胖。她傷心地哭了一晚上,第二天做完早飯就拿著行李回了家政公司。后來她就不再住家,四處找小時工——自由,干完活走人,也不用看雇主臉色。

做小時工雖然自由,但很難有固定的活兒,有時候一天要跑好幾家。連自行車都不會騎的王金枝竟然學會了電動車,每天從住的地方到雇主家往返十幾公里。夏天曬得大汗直流,冬天凍得伸不開手指。

王金枝來北京沒兩年,丈夫也從別的城市過來,兩人就在城外租個房子安了個家,白天出去打工干活,晚上回來互相有個照應。她也找到一家照顧老人的穩定工作,每天早七點上班,晚七點下班,周末還可以休息一天。然而,安穩日子沒多久,年初丈夫在工地上干活,不小心從腳架上摔下來,整整在家里躺了大半年,不但不賺錢,還花掉不少醫藥費。

2017年,王金枝特別不走運,丈夫的腿剛好,她的腳又被釘子從腳底穿透受傷。因為不能干活,丟掉了干了兩年的照顧老人的活兒。連著十一長假,她在家休息了半個月,又經老鄉介紹轉到望京一家化妝品公司做保潔和做飯,一天十個小時,一個月開5000塊錢。

上班不到兩個星期,王金枝去附近的超市買東西,回來走到小區的大門,騎著電動車跟著前面的機動車入內,不料前車進去,起落桿突然降下,驚慌失措的金枝擔心起落桿砸在腦袋上,抬頭看的瞬間就被落下的桿子直接砸到嘴上,當場斷掉三顆門牙。

按理說這算工傷,可做家政服務的,大部分人都沒有社保,從私人雇主家轉到這家公司,既沒給她簽合同,也沒上保險。雖然公司老板出面支付了一半的醫藥費,金枝還是花了一萬多塊換了三顆牙。

2017年11月27日,王金枝收到通知,要在十天內搬離,逾期斷水斷電,鎖上大門不得入內。她回到家,把電動車推進房間充上電,給丈夫打電話商量搬家的事情。電話還沒講完,屋里突然漆黑一片,斷電了。她掛了電話,和其他受到驚嚇的人們一起從屋里跑出去,口中喊著沒有天理,心里不知所措,很快十幾分鐘后又來電了,人們陸續回到房間里。

這一晚上又斷電了幾次,王金枝再也沒有出去過,她知道所有人和她一樣,除了罵幾句解解氣,根本不會有什么回響。再次停電的時候,各個屋里安靜地亮起了手機燈光,手電筒,繼續著停電前的話題。誰也沒有再提起停電的事情。人們對于苦難的忍耐力遠遠超過想象。即使明天沒有地方睡,可是今天還得吃飯睡覺,一樣生活。有了這苦難里練就的韌性,才能抵擋住那些隨時崩塌的生活。

村里又有人來催她搬家,金枝陪著笑說今晚沒地方待,先讓我睡一覺。她不知道新的房子在哪,她明天在哪?倒頭睡下去,她多希望睡醒的時候,這個世界能正過來,在夢里,她總看見一切都是反著的。

王金枝住在北京東北五環邊上的費家村。她不喜歡住家的工作,就選擇做小時工。休息的時候還可以逛逛市場,和丈夫做頓好吃的,過過自己的小日子。

2017年3月的一天,王金枝在雇主家做飯,她說她遇見的雇主都待她不錯。聽其他姐妹說,有不少雇主不讓家政工上桌吃飯。

雇主是80多歲的老人,生活不能自理。王金枝除了打掃衛生和做飯,還要給老人洗臉洗腳,喂藥喂飯。王金枝的父母和雇主家老爺子年齡相當,這也讓她時常想起老家的爹媽。天氣好的時候,她會幫老人剃剃胡子。

王金枝總說因為自己不好看,又是女孩,她爸才不喜歡她的。三個哥哥都上過學,卻不讓她讀書。

王金枝和丈夫。

金枝家的廚房,搭了一個棚子,像天窗一樣有兩塊玻璃,可以透光。

出事當天,雇主還是很積極地把她送去醫院治療,墊付了醫藥費。換三顆牙要花上萬塊,雇主也就不過問了。這是摘下來的假牙模。

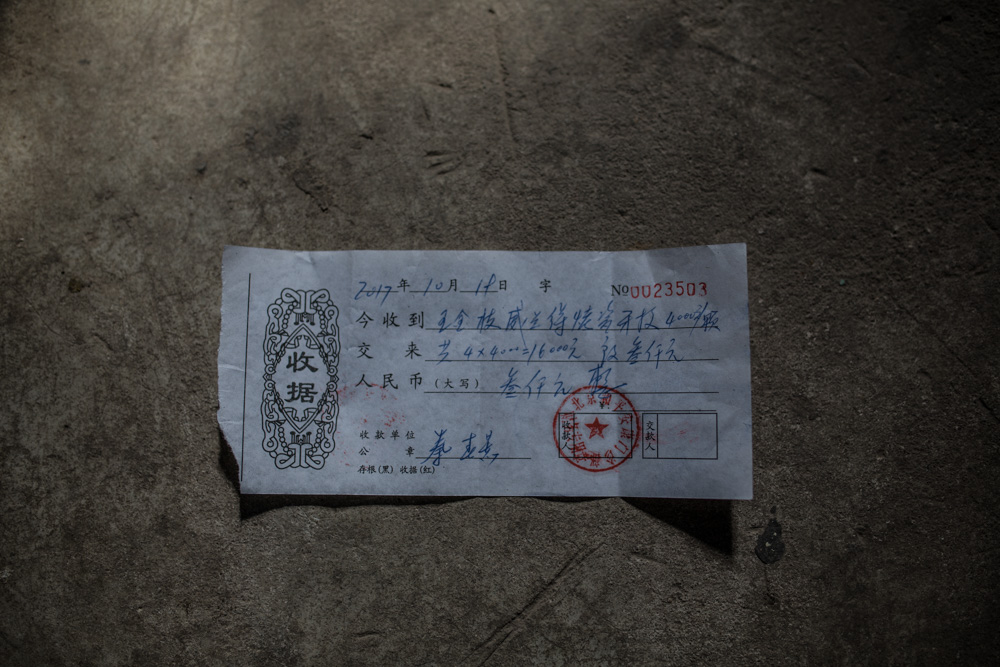

治牙的收據。

騎電動車去雇主家,這是住在城邊村的家政工最重要的交通工具。自從出事后,金枝姐每次下班超過六點不回家,她丈夫就在村口焦急地等待。

2017年,王金枝覺得很不走運,先是丈夫腿摔斷了,躺了幾個月,自己又把牙撞了。好在有個遮風避雨的小屋,雖然暖氣并不暖。

2017年冬天,北京“煤改氣”,金枝租的房子室內溫度不到9度。

王金枝在家穿著很多衣服。騎車用的護膝到家也沒有取下來。更讓她不安的是,周圍的村子都在清退中。

王金枝的手關節有點變形,她說是長期干活泡在冷水里造成的。

金枝愛開玩笑,愛做鬼臉。拍這張照片的時候,她已經沒了三顆門牙。

3、小小陳和兩個姑姑的晚餐

圖| 莫力

文| DT

家政工普遍年紀偏大,小小陳是少有的八零后。她1980年生在四川閬中,上完初中之后,去上了一個成人中專,學的是機電維修專業。她說,感覺自己的思想有點叛逆,不走常人的路,因為那個專業沒有女孩,就想試試。結果還沒等到畢業,學校就倒閉了。

不到十八歲,小小陳就去廣州打工。由于是獨生女,母親怕她被拐到外地,給她定了親才讓出門。在制衣廠待了三年,小小陳回家結婚,生了大女兒。2003年過完元宵節,她就跟著姑姑到了北京。她說,那時候年輕,就覺得很迷茫,這么大個城市,沒有自己的容身處。孩子也剛剛斷奶,一打電話,就知道流眼淚,一直“嘶嘶···”,一句話都說不出來。

她找到的第一家雇主,也有一個小女孩。小小陳把自己的思念轉移到女孩身上,當自己孩子一樣。很快,鬧起“非典”。謠言傳得很厲害,說北京要封城,小小陳想,千萬別封城,我哪怕走路回去,都得把我孩子看了。她跟雇主說,要回去。回去之后,她又開始牽掛雇主的孩子。她想著,這種非常時期,他們也沒辦法找人。她一直有點內疚。

在那之后,她和丈夫在攀枝花賣菜,又生了小女兒。到2008年,又回到北京做家政工。她和兩個姑姑住在一起,大姑是大陳姐,二姑是小陳姐,她是小小陳。出門在外,小小陳一是惦記兩個女兒,二是怕生病。她的智齒每個月都要發一次炎,她都忍著,等回家再拔,還能報銷一部分。否則,一個月工資不夠拔牙了。

有一年,小小陳在工作時,遇到了性騷擾,一名老人動手動腳,說一些很不堪入耳的話。她很害怕,但還是冷靜下來,沉著應對,拿到了兩個月的賠償。但是當她回到家政公司,卻被工作人員評價說“心眼多”。她特別郁悶:“我是不是就應該吃啞巴虧,就應該挨別人的罵受別人的侮辱?”

不過,小小陳說,好雇主還是占多數的。什么是好雇主呢,很簡單,“就是尊重人”。

大姑和二姑是小小陳(右)在北京唯一的親人,她當初出來做家政也是有兩位姑姑在前面引路。

周末是三個人唯一可以團聚的時間,一般她們都不會安排別的事情,就在家里做一桌好菜,犒勞一下自己。

小小陳手捧著花,她說這就是生活,你想怎么活,日子就過成你想要的樣子。

小小陳做得一手好菜,她覺得清蒸鱸魚是紅酒的絕配。她說一瓶酒總是能喝出不同的心情,開心的時候喝的是酒,傷心的時候喝的就是藥。

挑紅酒也要有好手藝,二姑越來越愛喝酒,一年多前,丈夫剛去世,她想起來就哭,感覺天塌下來了,丈夫生病欠下的外債,還要養兒女,如今她說,日子還要過,沒什么大不了。

東辛店村的夜晚也變得柔情,陳家的女人也會出來散步。

從左到右:小小陳和二姑陳恩華,大姑陳述瓊。她們都來自四川閬中,年齡兩兩相差12歲。大姑二姑早在1990年代就出來打工做家政,后來侄女也跟著出來。她們租住在北京東北五環東辛店村,一間幼兒園浴室改造的房子。

小小陳有兩個女兒,一個16歲,一個11歲,她說指望不上家里的男人,自己要努力為孩子們活著。

—— 完——

小小陳的故事來源于家政工口述故事采訪。

梅若,從事公益十五年,2014年創辦了專門為城市基層勞動女性服務的機構,此外還是紀錄片導演,策展人。2012年接觸正念修習,開始關注社會工作實踐者的身心成長和社會發展,并推動這類課程在中國大陸的實踐。

黃喜悅,2011年起,以鏡頭記錄城市基層勞動婦女,創作作品家政工題材紀錄短片《我們都一樣》、《地丁花》等。2016年和梅若聯合發起“百手撐家”項目,兼任攝影師。

周娜,自由攝影師。在一家公益機構全職工作三年,后陸續做過圖片編輯和視頻記者,現在長駐北京,和國內外多家媒體和機構合作。

莫力,從事影像創作十年,媒體工作五年,專注于紀錄片,藝術攝影,錄像交互裝置。

北京鴻雁社工服務中心,是一家專門致力于女性培力和社區發展的社會工作專業機構。主要關注以家政女工為主的基層勞動女性的服務、研究、倡導等工作,推動城市社會融入和平等機會,也在采用創新的手法促進可持續生活。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號