(說明:此文曾在中國散文學會和周恩來紀念地管理局聯合舉辦的“海棠杯”全國性征文中獲佳作頭獎,并在《海棠花開》一書及若干媒體公開發表)

每當敬愛的周恩來總理之誕辰和忌辰,我都會情不自禁地回想起幾十年前曾與周總理多次接觸、受教的難忘往事。

世界上有許多事情,過去就過去了,仿佛舒緩的小河注入寧靜的湖泊,既展不開秀美的漣漪,又揚不起騰躍的水波……然而也有一些往事,雖然時過多年,卻還依然歷歷在目,浪花四射,激揚飛濺,好似一條奔騰澎湃的江河。

1966年,第一次同周總理等握手

1966年12月16日下午,作為普通中學生的代表之一,我在一次群眾集會上第一次見到周總理。

建于1959年的工人體育館,當時是北京最大的室內集會場所。我進到館內,見到里面已坐得的滿滿的了,大約總有一萬五千人吧。只有主席臺上還基本上都是空位。

不一會兒,周總理領頭登上主席臺。與以往不同的是,他沒像平時出現在新聞照片中那樣身穿灰色的中山裝,而是和他身后的每個人一樣,也穿著一套筆挺嶄新的65式綠軍裝。

我的座位,正好在主席臺首長席后面第一排左側的邊沿上。周總理等領導走過來時,正好最先與我照面。

周總理親切地微笑著同我握手,并拍了拍我的左肩。我心中無比激動——啊,周總理!這個從我記事時起就十分仰慕的偉大人物,如今就與我近在咫尺!我腦海中仿佛一下子涌過了許多思緒,但又仿佛一下子成為空白,因為我原先想到的許多想說的話和想提出的問題,現在竟一點也想不出來了。我后來才知道,人在過于激動的時候,是會出現這種心理狀態的。

對周總理,我從小就非常敬重。那場運動的風風雨雨,更使我看到了他磊落的胸懷、高尚的品質。我一邊聽周總理講話,一邊仔細端詳著這位舉世注目的老人。他端莊的臉龐,微聳的劍眉,深邃的目光,和以往人們在電影、電視中看到的一樣,右臂微微彎曲,讓人第一眼見到,就會感受到一種超群的英俊。難怪我早就聽到人們在傳說:周總理是世界有名的美男子之一。而且他的豐采愈到晚年,愈加鮮明地顯現出來。

運動開始不到一年,周總理卻明顯地比我印象中蒼老多了。頭發中,攙雜進不少灰白的顏色。面部雖尚屬豐滿,但肌肉已顯得松馳,而且隱隱約約能看到細碎的老年斑。我早就聽說他在那段年月,每天要工作十六七個小時,無疑是太操勞、太疲憊了……我心中暗暗在說:周總理啊,您多保重!祝您健康、長壽,精力充沛!

我這個中學生坐在了周總理身旁

由于全北京的中學普遍進行了軍政訓練,因而大聯合的步子進展很快。經過一番緊張的籌備,首都中等學校紅衛兵代表大會于1967年3月25日在人民大會堂隆重成立。周總理等領導都出席了大會。大會的執行主席是中學紅代會核心組的5人。中央領導到會后,即與我們5人在主席臺的第一排交叉而坐。出乎我預料的是,坐在我身旁的,竟然是周總理!新華通訊社的攝影師,咔嚓一聲,將這很有意思的歷史鏡頭拍攝了下來。

本文作者(中)與周總理(右)在人民大會堂主席臺上

那天,自從周總理等落座后,我的心就一刻也沒平靜,以至許多大會發言都沒能聽進、記住。我在想:你不就是一名普通的中學生嗎?何來如此榮幸?能與敬愛的周總理這樣坐到一起!?

我簡要地向周總理匯報了中學紅代會的籌備情況。大會最后,他走到麥克風前,指揮全場中學生高唱了《大海航行靠舵手》。

周總理十分關心中學軍訓和大聯合

1967年4月3日晚上,在人民大會堂東門附近的一間小會議室內舉行了一次座談會。 我和中學紅代會的大多數委員,以及一些中學的群眾組織負責人,都提前來到會場。我就近坐在來賓席第一排最右邊的座椅上。

8時許,周總理從開在左側的房門進來,走在最前面,因而坐在主賓席左邊第一個位子,正好同我面對面。

當周總理和我隔著兩條細長的會議桌握手時,不小心碰翻了一只裝滿水的茶杯,開水流了一桌。

兩位人民大會堂的服務員慌忙跑過來,手持抹布要擦。那神態,似乎是她們自己發生了什么大的過失。

周總理卻連連擺手:“沒關系!沒關系!我來,我來。”說著便接過抹布自己擦了起來。

這暫瞬即逝的細小情節,卻像錚亮的琴鍵一樣,強烈地掣動了我的心弦。這,就是我們偉大社會主義祖國的總理呀!他是那樣樸素,那樣平易近人,那樣慈祥,使人稍一接觸,便能很快消除那種見面時易于產生的敬畏和緊張之感。

周總理見我許久還站著沒有坐下,便抬起他那因戰傷而微微彎曲的右臂,用手輕輕拍了拍我的肩膀,讓我和他一起坐下。

座談會的內容主要是了解中學軍訓中的有關問題。然而會議開始了許久,我還幾乎無心注意發言人在說些什么,而是利用最佳角度在周總理對面仔細端詳這位我十分崇敬的老人。

他顯然又蒼老多了。但聽取每個與會者的發言,都同他辦其他任何事情一樣,十分認真,一邊聽,一邊還用桌子上事先擺好的白紙和粗鉛筆不時地記些什么。

印象中我只記得,到會的一部分學生代表,反映參加軍訓的解放軍“右”了。

當時的社會背景是,3月7日,毛主席對《天津延安中學以教學班為基礎,實現全校大聯合和整頓、鞏固、發展紅衛兵的體會》批示:“軍隊應分期分批對大學、中學和小學高年級實行軍訓,并且參與關于開學、整頓組織、建立三結合領導機關和實行斗、批、改的工作。”

于是從3月初開始,北京衛戍區牽頭派出陸、海、空三軍15000多名指戰員,對北京市的329所中學和9所大學的31萬師生進行了軍政訓練。按照中共中央的通知,政治訓練的主要內容是學習毛主席的一些文章以及黨中央有關文件,有些學生也可以學習馬克思、恩格斯、列寧的著作;軍事訓練的內容主要是隊列訓練,訓練地點在本校。

軍訓將人民解放軍的組織性、紀律性灌注于學校工作,灌注于青年學生,對穩定學校秩序,起到了很大的作用。人民解放軍的積極參與,使因運動而停止的教學工作在一些學校開始恢復。

根據毛主席3月7日批示的精神,在軍訓中始終強調學生們要整風,加強組織紀律性,克服小團體主義、宗派主義、無政府主義,實現“大聯合”。

4月1、2日,中央有關部門曾派人到景山學校、27中座談,了解軍訓情況。

4月3日的座談會上,周總理的秘書周家鼎通知通知27中的梁蔭宗到會。有關領導聽到一些與會學生的意見,又臨時決定要101中的胡生也來參會。周總理還特別指示工作人員:你們可以趕快派個車接他來嘛!

會上,周總理等讓梁蔭宗匯報27中情況。不一會兒101中的胡生也到了。周總理等問得很細,絕大多數問題都是由梁蔭宗、胡生等一一回荅。

向周總理提出敏感話題

在另一次會上,我有幸再次見到周總理。他依然十分和藹、慈祥,熱情地同我握了握手。

我大膽地提出了一個母校北京師大附中廣大師生員工和干部都十分關心的問題,即“運動初期整干部和教師的材料,以及干部和教師自己被逼迫違心寫的‘檢討’、‘認罪書’、‘互相揭發’等,應如何看、如何處理?”

我說:“總理啊,我們很多師生員工都認為那完全是錯誤路線搞的東西。那些材料,雖然形式上有些來自‘群眾揭發’,有些來自干部、教師本人的‘交代’,但無不都是錯誤路線的高壓政策下,受到指供、誘供、刑訊逼供,違心地講的假話、錯話,還有的人因為在‘勞改隊’里身心倍受摧殘,神經錯亂,神志失常,說了些胡話、昏話。把這些明明是逼出來的假‘東西’做為‘證據’和‘資料’保存,顯然會給干部、知識分子造成精神上的負擔,也會影響干部、群眾之間的團結。因此我認為最好的辦法是‘一火了之’。但這種把大字報、小字報、文字材料統統燒掉的做法,在運動中是沒有先例的,會不會有人……”

周總理略微思索了一下,沉穩地講:“好嘛。應當調動一切積極因素,使絕大多數干部、知識分子都得到解放。中學教師工作很辛苦,每個家庭都不能離開。他們無辜受到那樣嚴酷的摧殘,天理也是難容的。”過了一會,他又接著說:“歷史的經驗證明,‘逼供信’搞出來的東西,都是靠不住的,延安整風時就有過這個教訓。不過,你們銷毀材料要搞得穩妥一些,最好請軍訓團的同志協助辦理,并做好各方面群眾的工作。這件事是好事嘛。”

從言談話語間,可以明顯地看到,周總理對廣大干部和知識分子,是從內心深處由衷信任和愛護的,他那清晰悅耳的江浙口音,像淙淙的泉水滋潤著我的心田。

本文作者(中)與周總理(左)在北京工人民體育場主席臺上

再見周總理時“得寸進尺”

1967年5月25日,首都各界在人民大會堂召開聲援巴勒斯坦人民解放斗爭群眾大會。我做為中學生的代表參加大會,并有幸坐在主席臺上。

那次大會,周總理坐在第一排居中位置,他的左邊是巴勒斯坦人民解放組織駐京辦事處的主任,右邊是郭沫若副委員長。

在郭沫若離開座位,走向講臺發言時,我大膽地走到周總理身旁,坐在郭老的位置上。

這次周總理沒穿軍服,而是著一身淺灰色的中山裝。他一眼就認出了我,微笑著問:“你是師大附中的陳永康吧?有什么事情嗎?”

我不由得不欽佩周總理驚人的記憶力。

通過與周總理接觸,我感到他雖年近古稀,但精明強干,日夜操勞,時時顧全大局,堅持原則,嚴守紀律,牢牢掌握黨的政策,盡最大可能對老干部進行保護,方方面面考慮都很周到,真是千古良相,難得的人才!

這時,在周總理親切態度和樸實作風的感染下,我已經絲毫也不感到緊張和拘束了。于是,便大膽地把一個未經與其他同志商議過的問題直接提了出來。

“總理,”我說,“我們北京師大附中是個歷史悠久的重點學校。”

周總理點了點頭:“嗯,知道。”

我接著說:“建國初期,毛主席曾給師大附中題過詞。”

周總理沒吭聲,只是莊重地望著我。

我說:“我代表師大附中全體師生員工,請總理也能給我們題詞。”

周總理謙虛地笑笑,還擺了擺手:“我寫不好。”

我說:“總理太謙虛了。師大附中一千多名師生員工都等著我帶回的喜訊呢!”

周總理見盛情難卻,便說:“那這樣吧,你把寫多大尺寸,希望寫些什么,都在這張紙上寫明一下,如果今后有可能的話,我就試試看。”

于是,周總理從原本放在桌是的一疊白紙中遞過一張。

我在白紙上面畫了個樣子,注明尺寸,并說:“至于寫什么內容,請總理您自己定。”

周總理笑了笑,把那張白紙收了下來。

在這難得的機會和融洽的氣氛中,我真想能把時間凝固住,再和周總理好好聊一聊。但是郭老講完話后,已從講臺回來,走到我的身后了。

于是,我只好趕緊依依不舍地站起,向周總理道別并表示感謝。周總理又熱情地同我握了握手,并說了些勉勵的話語。

我早就聽不少老干部講過,周總理有過人的精力和驚人的記憶力。他對許多人見上一面,往往就能牢牢地記住。

就在5月25日人民大會堂主席臺上的那次談話后不久,贊比亞總統卡翁達來華訪問,周總理舉行的歡迎招待會請中學紅代會參加一名代表。這使我有機會又一次見到周總理。

人民大會堂宴會廳燈火輝煌,軍樂隊高奏著中贊兩國的各種樂曲。當周總理陪同卡翁達總統到各桌祝酒,來到我們那一桌時,笑著同我碰杯:“哦,那個問題,我還沒有答復你呢!我不會忘記的。”

周總理能在各方面都享有崇高的威望,這說明他人品極好,令人無懈可擊,不得不深深折服。我常感嘆,歷史上能做到這點的,不說絕無僅有,也是屈指可數。正像恩格斯《在馬克思墓前的講話》中說的那樣:“千百萬革命戰友無不對他表示尊敬、愛戴和悼念,而我敢大膽地說:他可能有過許多敵人,但未必有一個私敵。”

跟周總理等同場觀看《白毛女》

1967年6月22日,北京市外事部門通知我當時所在單位:出一代表參加歡迎贊比亞總統卡翁達的文藝晚會,觀看芭蕾舞劇《白毛女》。這很有意義的外事活動,幸運地落到我頭上。

(圖為1967年6月首都青年在天安門前表演非洲舞蹈,歡迎卡翁達總統)

那年6月,贊比亞總統卡翁達及夫人應邀來訪。應贊方要求,我方派出專機,赴巴基斯坦接送其一行。在首都機場的歡迎儀式上,卡翁達總統檢閱了陸、海、空軍及民兵等組成的儀仗隊,與3千名載歌載舞的群眾見面,數十萬群眾從東單到釣魚臺國賓館街道兩旁夾道歡迎……

22日傍晚,我趕到位于臺基廠的市委大樓門前,跟外事部門的一位干部會合,乘車趕到人民大會堂。

文藝晚會是在三樓小禮堂進行的,周恩來總理、李先念副總理等國家領導人都蒞臨了。

我們的座位在小禮堂右側稍后的地方,恰恰能清晰地看到小禮堂中間部位周總理等領導人和外賓所坐的位置。我特別留意到觀眾里有一些工農兵代表。其中一位我認識的老軍人告訴我,他第一次看《白毛女》還是在解放戰爭中部隊搞“兩憶三查”時,當場有的戰士看得痛哭流涕,激動地舉起槍來要打舞臺上陳強扮演的惡霸黃始仁……

晚8時許晚會開始了。首先是一位身穿草綠色軍裝的報幕員向外賓致歡迎詞,提到毛主席鮮明地提出的文藝要“為人民大眾首先為工農兵服務”。

我事后特意重溫了毛主席1942年在延安文藝座談會上的詳細論述:“我們的文藝,第一是為工人的,這是領導革命的階級。第二是為農民的,他們是革命中最廣大最堅決的同盟軍。第三是為武裝起來了的工人農民即八路軍、新四軍和其它人民武裝隊伍的,這是革命戰爭的主力。第四是為城市小資產階級勞動群眾和知識分子的,他們也是革命的同盟者,他們是能夠長期地和我們合作的。這四種人,就是中華民族的最大部分,就是最廣大的人民大眾。”(《毛澤東選集》第三卷,第615、616頁)

我由此聯想到,《講話》發表后,解放區文藝工作者響應毛主席號召,積極到群眾中去,涌現出一大批反映工農兵生活的優秀作家和作品,如賀敬之等的《白毛女》、趙樹理的《小二黑結婚》,柳青的《銅墻鐵壁》、李季《王貴與李香香》、丁玲的《太陽照在桑干河上》、周立波的《暴風驟雨》……開啟了現代文學史上的“人民文藝”新階段。

《白毛女》的故事人們尤其耳熟能詳。僅我就曾看過田華等主演的同名電影和王昆、郭蘭英等主演的歌劇。它們都不僅有鮮活的生活氣息、美輪美奐的藝術表現,更直擊人心的,是其對社會問題極具銳度的思考。一部作品能歷久彌新、長期占領舞臺,該是多么難能可貴啊!

我早就聽說,周總理青年時就酷愛戲劇,就讀南開中學時就是話劇社主力。在革命戰爭時期及新中國成立后,他盡管公務繁忙,仍時常像這天看《白毛女》一樣,忙里抽空親臨劇場觀摩演出,并多次召集戲劇界座談,甚至在自己中南海西花廳的家中召開藝術研討會。許多人都了解他關心、扶持電影、話劇、京劇、昆曲、越劇、粵劇、黃梅戲等新作品創作的點點滴滴。他對戲劇藝術發展的貢獻,絲毫不亞于專業人士。總之,周總理不僅是革命家、外交家,還是精通文學和戲劇藝術的領袖。大型音樂舞蹈史詩《東方紅》的總導演應當說就是周總理。

那天晚間在小禮堂,我特別留意到,周總理一邊看戲,一邊還通過譯員跟卡翁達總統等外賓不時說些什么。卡翁達頻頻點頭、鼓掌,并在帷幕落下時敬獻了花籃。

于是我一邊看戲,一邊與北京市外事部門的那位干部耳語:周總理日理萬機,那么忙還要陪外賓看戲,會不會負擔太重了?那干部的回答使我茅塞頓開、大長見識:陪外賓看戲,對周總理來說既是難得的休息,更是重要的工作……

的確,從周總理陪贊比亞外賓看戲,不能不使我聯想到,在毛主席、周總理等那一代杰出領袖的領導下,卓越創造并永遠留下的物質、精神財富都可謂數不勝數。諸如國際關系、“三個世界”的劃分等,都在此列。倘若沒他們對世界格局的準確分析、出色駕馭,打下堅實的基礎,我國幾年后便加入聯合國等后來的一切都無從談起。而周總理曾陪同看戲的贊比亞總統卡翁達等,正是大力支持我國跨進聯合國的熱情推手之一。恰如習近平同志后來所指出的,新中國的前三十年與后三十年是一個整體,不能相互否定。

時代之巨變、中國之進步、人民之需求,都應該并能被廣泛地關注和呈現出來。而《白毛女》等優秀作品,恰恰是一個個活生生的現實主義的樣本。我們理應這樣設想,如果京劇、芭蕾舞劇發展到了新中國,還是讓帝王將相、才子佳人占據大部分舞臺,還是仍總演那幾出舊戲,那么它們就都不可能在中國大地上持之以恒地傳承下去。

人所皆知:早在1944年1月,毛主席在延安看了平劇(即現京劇)《逼上梁山》,立即給編劇寫信,提出了“舊劇革命”的重大思想藝術話題:“歷史是人民創造的,但在舊戲舞臺上人民卻成了渣滓,由老爺太太小姐們統治著舞臺,這種歷史的顛倒現在由你們再顛倒過來,恢復了歷史的本來面目,從此舊劇開了新生面。你們這個開端將是舊劇革命劃時代的開端,我想到這一點就十分高興,希望你們多編多演,蔚成風氣,推向全國去。”

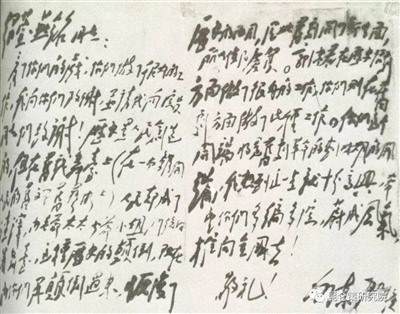

【1944年1月9日,毛澤東觀看延安平劇院演出的《逼上梁山》后,連夜給該劇的編導楊紹萱、齊燕銘寫的信。】

可見毛主席寫這封信時是十分興奮的,對舊劇革命寄予了極大希望。大約就從此時為起點,毛主席開始了幾十年對戲劇改革的極大關注,并且從上世紀50年代末開始,一改自己不怎么愛看戲的習慣,頻頻光顧劇場,表示了對現代戲的支持。

在毛主席、周總理等看來,舊戲要開新生面,根本的是內容問題,人民已當家作主,帝王將相、才子佳人統治舞臺的情況必須結束,要讓人民成為舞臺真正的主人,要讓創造歷史的勞動者成為藝術表現主要對象。正是毛主席這個主導思想的引導,從上個世紀50年代中期,一大批現實題材的京劇陸續登場,多部有廣度、深度、溫度的革命現代戲,都能與社會各圈層,特別是廣大工農兵觀眾產生良好的對話與共鳴,無論故事情節、唱詞唱腔、人物塑造,都是中國戲劇史上的高峰,是眾多舊戲無法比擬的。就如那天我所觀看的《白毛女》以及《紅色娘子軍》等,都在世界上一些國家享有盛譽,甚至有的國家還多次排演,已成為名副其實的紅色經典。

(芭蕾舞劇《白毛女》劇照)

(芭蕾舞劇《紅色娘子軍》劇照)

時過多年,回憶往事,我感到最推崇和學習的,是毛主席、周總理等領袖(也是創作者)對推動社會進步的高度責任感。他們不僅密切關注各種文藝現象,而且親自參與了一些劇目的改寫。有些意見甚至非常具體。

反過來看,資本主義培養、倡導的完全是一種急功近利的意識。受其影響,現在許多從事文藝創作的年輕人實在是太浮躁了。這種小資產階級急性病,在文藝創作中萬萬要不得。

無庸諱言,弘揚時代精神才能對社會發展產生積極影響。主旋律文藝作品要立得住,必須有情懷,有擔當,有骨氣,有內在的魂魄,必須與時代同頻、與現實同行,任何脫離時代的創作都是沒生命力的。廣大觀眾特別是工農兵觀眾,從來不會排斥主旋律,他們排斥的只是那些不接地氣、不嚴謹的作品。主旋律創作是一座富礦,廣大專業和業余的文藝創作者都應牢固樹立精品意識,進一步從博大精深的革命歷史和中國故事中汲取養分,將具有國家高度、民族意義的主旋律作品創作得更加深入人心,使其綻放出更璀璨的時代光彩。

回憶曾跟周總理等觀看《白毛女》這一史實,無疑能振奮并啟示我們:一個時代有一個

時代的文藝。我們的時代充滿自信,彰顯著剛強堅韌的精神品格和大氣磅礴的氣度。應相信在新時代精神激蕩下,必然會誕生一批有氣度、有境界、有胸懷、有力量的史詩般作品。

周總理的思想、品格、修養、作風和工作方法,對我的感染和影響都是極其深遠的。他不斷地激勵著我學習、改造和前進。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號