1968年3月10日,毛澤東主席在一篇報告中“把宣傳毛澤東思想,宣傳我國無產階級文化大革命和社會主義建設的偉大勝利,當做首要任務”后加了一句批示——“(宣傳工作)不要強加于人。”

兩天后,毛澤東主席在一篇新聞稿“XX工程的成績,是我們忠實地執行偉大領袖毛主席關于國際主義教導的結果,是偉大的毛澤東思想的勝利”這句后批示“這些是強加于人的,不要這樣做。”

同年3月29日,毛主席指示:“我們應注意自己的宣傳,不應吹得太多,不應說得不適當,使人看起來好像有強加于人的印象。”

同年4月6日,在毛主席親筆修改的一份新聞稿中,刪掉了“全世界革命人民的偉大導師毛主席和戰無不勝的”二十一字,并批示:“這些空話,以后不要再用。”

同年9月,在慶祝國慶十九周年相關標語和口號時,毛主席特意刪掉了一些標語,這些標語有一個共同的特點,就是相關部門“不應用自己名義發出的口號稱贊自己”。

1969年,毛主席親筆修改《人民日報》社論,把第二段“二十年來,又取得了社會主義革命和社會主義建設的一系列偉大勝利,把一個貧窮落后的舊中國,變成一個繁榮昌盛的社會主義強國”一句中的“繁榮昌盛”前邊加了“有了初步”四個字,將“強國”改為“國家”。

并批示:“請注意:以后不要這種不合實際情況的自己吹擂。”

同年,有一個類似的修改,把“使我們的國家發生了翻天覆地的變化”改為“使我們國家的面貌發生了重大的變化。”

在68年前后毛澤東主席對于宣傳工作密集批示,甚至還在如此“細節”的字眼上指導工作,是有深刻歷史背景的:

第一,正如《文化革命的意義》《文化革命的內涵》這兩篇文章中所分析的,那次是一次新思想與舊思想激烈碰撞的思想解放的運動,新思想的確立、傳播、深入人心,離不開對舊思想的“矯枉過正”,所以必然會在宣傳過程中出現“用力過猛”的現象。

這也是沒有辦法的事情,舊思想、舊文化根深蒂固,不“用力”難以矯枉,出現副作用也是難免的現象。

第二,也是最關鍵的問題,在運動中出現了大量的投機分子,喊一些看似“完全正確”的口號,但目的是為了為自己獲取政治資源,結果反而起到了“低級紅、高級黑”的效果,你還不好意思說他什么,因為人家“正確”的口號喊得比誰多響亮,你敢反對他就給你扣上一個反對“正確口號”的大帽子。這其實也是反動派們“反裝忠”的慣用伎倆,我扯你的大旗,反而破壞你的理念,你能把我怎樣?

所以老人家要親自指導宣傳工作,別人不好說的話,他老人家好說——你扛我的旗,還不許我說你了?比如“偉大的導師、偉大的領袖、偉大的統帥、偉大的舵手”,他氣得不行,三番五次吐槽這個問題。

比如在1966年12月1日,周恩來總理親自報送的一份公告中,主席親筆圈閱刪除了文中的“四個偉大”。

1967年2月初,毛主席在接見外賓時吐槽:“又給我封了好幾個官,什么偉大導師、偉大領袖、偉大統帥、偉大舵手,我就不高興。但是,有什么辦法!他們到處這么搞。”

同年7月,毛主席在國內視察,對同行的楊成武上將說:“我現在很不喜歡這‘四個偉大’,討嫌!”

1968年元旦賀詞中,毛主席又不厭其煩地刪掉了“四個偉大”。然后負責遞稿子的汪東興勸了兩句,說主席您老要不別全刪了,不然提的人也不好看哦。主席想了想,說:“我以前是當教員的,就留下那個導師吧!”

這其中我們可以看出兩個問題:首先,嘴是長在別人身上的,當所有人都發現“扯”這一面紅旗有用,可以狐假虎威,可以打擊異己的時候,主人公本身的意見已經并不重要了——因為他已經變成了一個“符號”。

其次,投機分子還是太多了。不管是真心支持的,還是想渾水摸魚獲取個人利益的,還是“反裝忠”故意想搞破壞的,表現的形式都是一個樣子,讓人怎么區分呢?

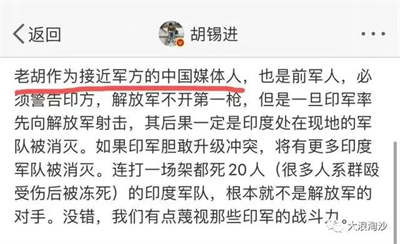

說歷史可能太抽象,舉一個現實的例子大家就明白了——胡錫進。胡某喜歡吹噓自己“最接近軍方的中國媒體人”,真的假的誰知道呢?

不過大家可以換位思考一下,軍方真的想要這么一個天天引起爭議的“大喇叭”宣傳自己嗎?真的想要一個這種外行,今天指揮一下“要攔截”,明天呼吁一下“演戲威懾”,后天跳腳“堅決反制”嗎?古代近代現代任何國家任何軍隊都不會吧?

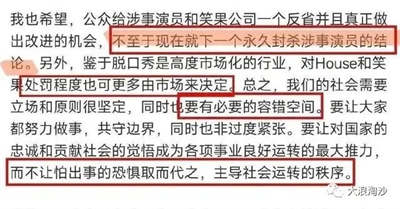

最搞笑的是,胡錫進吹牛的時候喜歡拿軍隊狐假虎威,但是笑果文化侮辱軍人的時候,又呼吁大家寬容,真是丑陋不堪。

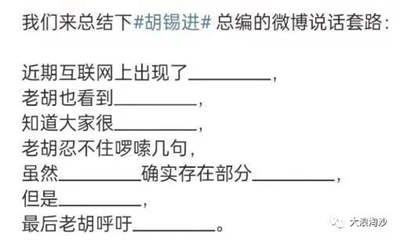

像胡錫進這樣的投機分子就非常典型:對體制內領導,就吹噓自己多么多么“親民”“懂輿情”“懂互聯網”,有多少多少萬粉絲,一條微博點贊多少多少。反正“上面人”也不懂微博的機制,絕對不會知道評論里罵他的點贊數,也會計算到他那條微博的總點贊數里。

對普通網友,胡錫進之流又會裝出一副“有上面人”“有上面消息”的樣子,說一些故作高深、模棱兩可、裝腔作勢的話來,唬一唬缺乏社會經驗或過于天真的民眾——“他肯定真認識啥啥領導,不然不會這么說”“他肯定真有啥內幕消息”。

這,就是投機分子的真實面目。他們既不信這個,也不信那個,“信”的只有自己的利益。所以胡錫進被大家稱為“墻頭草”“胡騎墻”,天天左右橫跳,不知道他的價值觀是什么。

這說明網友們還是太善良了,還是喜歡用一個客觀的標準去評價胡錫進,但其實只要把視角主觀化了一切都很清晰明了——胡錫進的價值觀就是完全為了自身利益服務,但是又裝出一副為國為民憂天下的樣子,最終只能成為大家的笑料。

只想著自己利益的宣傳工作,最典型的表現形式就是“強加于人”。這又回到了我們本文的主題:為什么毛主席很看重這種“強加于人”的話術,因為這是投機分子的鮮明特征——就是要靠更紅、更正確、更光榮、更偉大、更高人一頭的話來壓你,你確實沒辦法質疑這種更光榮更正確。

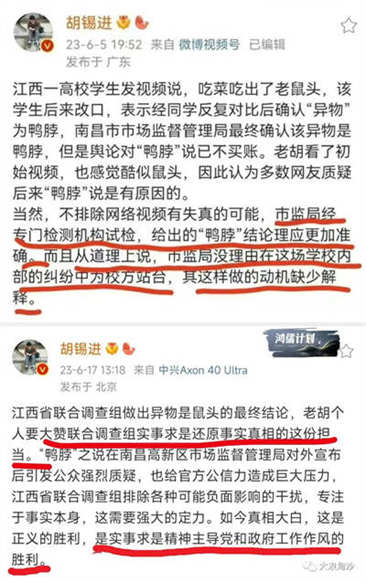

但那些這么說的人真信這個嗎?不一定,他們有可能是投機分子,也有可能是被其他投機分子“架”到這個地方了,但不管怎么說,批評“強加于人”的話術就是根本。比如胡錫進對于“鼠頭鴨脖”的經典“左右互搏”,怎么說都是高級正確的,怎么說都是大帽子——

毛主席在那個特殊的歷史時期特別注重修改一些宣傳語的細節、反對“強加于人”的宣傳方式,一個很現實的迫切問題就是不能讓投機分子們“利用”;還有一個更根本的問題,就是“強加于人”的宣傳方式,脫離了實事求是的基礎。

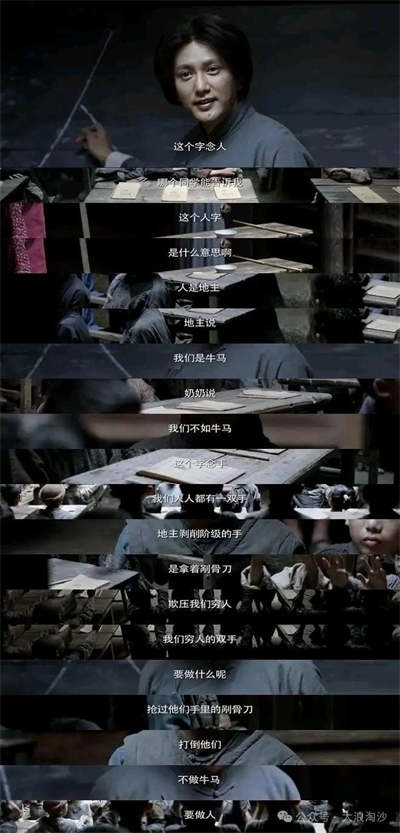

這是很容易想通的事情:如果你站在“事實”和“道理”這一邊,那么很容易就可以通過擺事實、講道理獲得群眾的認同與支持,為什么要用大口號去“強加于人”呢?毛主席一輩子的行文處事風格,都是如此的,比如下面這段經典的話,娓娓道來生動形象,是文牘工作的樣板:

“早幾年,在河南省一個地方要修飛機場,事先不給農民安排好,沒有說清道理,就強迫人家搬家。那個莊的農民說,你拿根長棍子去撥樹上雀兒的巢,把它搞下來,雀兒也要叫幾聲。???你也有一個巢,我把你的巢搞爛了,你要不要叫幾聲?……后來,向農民好好說清楚,給他們作了安排,他們的家還是搬了,飛機場還是修了。”

但是,我們的媒體人脫離了群眾、脫離了生活、脫離了事實,喪失了“擺事實、講道理”的能力,那么就只能用這種“強加于人”的宣傳方式了。

舉一個例子:2022年底一位記者感染新冠發燒38.1°,并于感染的第二日順利住進了方艙醫院,還是條件優越的雙人間——至少比我們認知中的“大通鋪方艙”強得不是一點半點。

更有爭議的是,該記者在采訪中透露:另一個床位是為她同事預留的。這個“預留”二字就非常曖昧——在醫療資源如此緊缺的前提之下,醫院都已經形成事實性的醫療擠兌了,方艙床位難道還可以“蘿卜坑”式的預留嗎?

當年說封控中普遍存在了層層加碼、一刀切的懶政,而“強加于人”的宣傳方式就是宣傳口的“層層加碼”和“一刀切”,宣傳工作的“懶政”——反正我用的是國社央媒的金字招牌發出來,也不會具體到我個人,那我就說各種低級紅、高級黑的話咯,口號喊得越響亮越好,領導那邊好過關,我這邊也省事。

然而這種“懶政”之下,金字招牌的公信力卻在一次又一次被削弱。

胡錫進就是個很好的例子,天天自己打自己臉,最后變成了一個小丑,現在網絡上已經沒有人買他的賬了,你自己都不信的話,還拿什么去說服別人呢?

歸根結底,毛澤東思想是一座寶庫,我們宣傳工作最應該學一學毛主席是怎么寫文章、怎么說服人的。在《湖南農民運動考察報告》中,他是這樣勸農民拒絕“封建迷信”的——

我在鄉里也曾向農民宣傳破除迷信。我的話是:

“信八字望走好運,信風水望墳山貫氣。今年幾個月光景,土豪劣紳貪官污吏一齊倒臺了。難道這幾個月以前土豪劣紳貪官污吏還大家走好運,大家墳山都貫氣,這幾個月忽然大家走壞運,墳山也一齊不貫氣了嗎?土豪劣紳形容你們農會的話是:‘巧得很啰,如今是委員世界呀,你看,屙尿都碰了委員。’的確不錯,城里、鄉里、工會、農會、國民黨、共產黨無一不有執行委員,確實是委員世界。但這也是八字墳山出的嗎?巧得很!鄉下窮光蛋八字忽然都好了!墳山也忽然都貫氣了!神明嗎?那是很可敬的。但是不要農民會,只要關圣帝君、觀音大士,能夠打倒土豪劣紳嗎?那些帝君、大士們也可憐,敬了幾百年,一個土豪劣紳不曾替你們打倒!現在你們想減租,我請問你們有什么法子,信神呀,還是信農民會?”

我這些話,說得農民都笑起來。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號