以屎為墨,以尿為酒,執器官之筆,道閑詩之咸濕。

這就是當今體制內頂層文壇的大家閨秀,為人民群眾打造的詩歌生態:遍地葷臭,肛腥橫流——但是作者卻淡定不亂,她甚至會驕傲地捋捋頭發:

這是現代派詩歌藝術,你們這等土老帽不懂!

賈淺淺其人,頭銜的多得嚇死人,恐怕唯有勃列日涅夫同志胸前的勛章可以一比:西北大學文學院副教授,現當代在讀博士,魯迅文學院32屆高研班學員,第35屆青春詩會參與人,陜西省青年文學協會副主席,《詩刊》《作家》《十月》《鐘山》《星星》《山花》等期刊作品的作者,詩集《第一百個夜晚》《行走的海》的作者,第八次全國青創會的出席人,第二屆陜西青年文學獎獲得者……

以及一個最重要的身份:賈平凹的女兒。

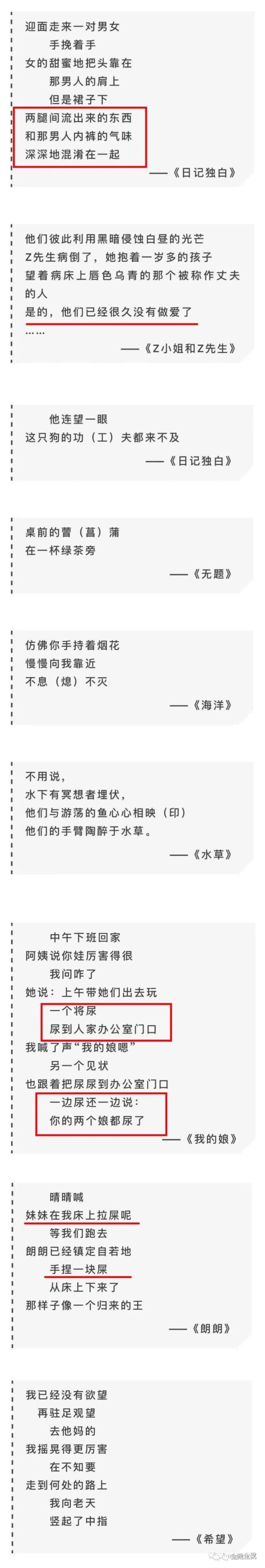

先來欣賞一番她公開刊登并受到體制內同儕一致叫好稱道的“屎尿屁文學”:

1

1962年12月12日,毛主席在給彭真、劉仁的批示中曾這樣說:

許多部門至今還是‘死人’統治著......許多共產黨人熱心提倡封建主義和資本主義的藝術,卻不熱心提倡社會主義的藝術,豈非咄咄怪事。

兩年后的6月27日,毛主席又對中共中央宣傳部《關于全國文聯和各協會整風情況的報告》作出批示:

這些協會和他們所掌握的刊物的大多數(據說有少數幾個好的),十五年來,基本上(不是一切人)不執行黨的政策,做官當老爺,不去接近工農兵,不去反映社會主義的革命和建設。

最近幾年,竟然跌到了修正主義的邊緣!

如不認真改造,勢必在將來的某一天,要變成像匈牙利裴多菲俱樂部那樣的團體!

都說老人家早看了五十年,事實上又何止五十年。

什么是“社會主義的藝術”?

很簡單,就是人民大眾喜聞樂見、引導群眾積極向上的對社會建設和精神文明都有助推作用的文藝作品。

比如40年代活躍于延安解放區的作家丁玲,用《太陽照在桑干河上》等作品描繪了一幅幅專注于農民個體和革命生產面貌的馬克思主義文學,這就是典型的“社會主義、無產階級性質的文學”。

在丁玲筆下,不論是被困于男性單向欲望和男權主義世界里的夢珂,還是對社會現狀具有極度反思渴望的莎菲,亦或是標志“告別‘莎菲’而走向革命、放棄女性立場”的韋護,無一不鼓舞了最廣大的底層工農階級。

不能低估電影、新詩、民歌、美術、小說的成績,但其中的問題也不少。

這是毛主席半個多世紀前的隱憂。

那么今天呢,老人家當年是多慮嗎?

與“社會主義的藝術”反著來的是什么?那就是資產階級的藝術。

它需要特殊的觀摩框架以欣賞,需要特殊的權力渠道以推廣,需要特殊的歪曲視角以解讀,需要特殊的制度平臺以保護。

總之,資產階級的藝術意味著一切都是特殊化的,它必須脫離群眾,使自己“曲高和寡”,方能在高度的特殊化之中實現對藝術高度的壟斷——壟斷創作權、壟斷解釋權、壟斷宣傳權。

過去,文學等藝術的一系列權力屬于人民,為人民書寫篇章的人被稱為“人民藝術家”。

因為創作的原動力不是為了去分離集體、把自己摘出來,而是要服務和謳歌集體、將自己放進去。

新中國成立后,在黨的領導下經過《武訓傳》批判、《紅樓夢》研究批判、胡適學術思想批判、胡風文藝思想批判和知識分子思想改造運動,在學術思想領域“資產階級唯心論”已經受到削弱,馬克思主義的辯證唯物論和歷史唯物論初步占領了主導地位。

不過,這種地位依舊不夠鞏固,需要進一步加強。

毛主席認為,意識領域的美與丑的斗爭、善與惡的斗爭、唯物主義與唯心主義的斗爭、香花與毒草的斗爭,離不開馬克思主義的指導。

他說:

真的、善的、美的東西總是在同假的、惡的、丑的東西相比較而存在、相斗爭而發展的。當一種錯誤的東西被人類普遍地拋棄,某一種真理被人類普遍地接受的時候,更加新的真理又在同新的錯誤意見作斗爭,這種斗爭永遠不會完結。這是真理發展的規律,當然也是馬克思主義發展的規律。

一年后在《事情正在起變化》一文中,主席更是深刻點明:

右派的企圖:先爭局部,后爭全部;先爭新聞界、教育界、文藝界、科技界的領導權。

他們知道,共產黨在這些方面不如他們,情況也正是如此。

大量的反動的烏煙瘴氣的言論為什么允許登在報上?這是為了讓人民見識這些毒草、毒氣,以便鋤掉它,滅掉它。

2

1985年,是一個轉折。

那一年,劉賓雁在《開拓》創刊號上發表了報告文學《第二種忠誠》,同年在《文匯月刊》上發表了著名的《我的日記》,算是拉開了傷痕文學的序幕。

同年,錢理群、陳平原、黃子平三人合作出品的論文《論“二十世紀中國文學”》被發表。隨后,他們圍繞這一問題又進行了六次對談,并在《讀書》雜志上連刊。

最后,結集成冊:《二十世紀中國文學三人談》。出版社是人民文學出版社,出版時間則為1988年。

1988這一年,《紅旗》雜志宣告休刊,某部紀錄片粉墨登臺,一切都在呼應著。

同在這一年,王曉明與陳思和在《上海文論》上主持了“重寫文學史”專欄,提出要“重新研究、評估中國新文學重要作家、作品和文學思潮、現象……沖擊那些似乎已成定論的文學史結論”。

這無異于一種對歷史的顛覆和起義。

從1988年第4期一直持續到1989年第6期,一年半的時間里,該專欄發表了一大批帶有強烈“重寫”色彩的論文。

一切都要“重寫”,仿佛一切都要重來。

飯要重新吃一遍,書要重新念一遍,衣服也要重新穿一遍。

氣宇軒昂,進入90年代。

90年代是一個什么樣的文學景象?無論是馬克斯·韋伯鼓吹的“學術作為一種職業”被突然傳播, 還是陳寅恪被推崇為“文化英雄”,都昭示了一種以學者自持立場為政治本位的新社會認同方式。

用許多人喜歡說的一句話就是:

從80年代末之后,知識分子與國家宣布了分手。

但這其中有一個被掩藏的問題:“知識分子”這個群體,其本身的門檻早已經在80年代被磨平剁碎。

進入“春天”之后,想成為一個知識分子,已然不需要像80年代之前那般會造橋修路、通渠灌溉、醫治百病,更不需要去過問什么核彈衛星、潛艇大炮——你只需要會擺弄擺弄筆頭子、扯幾句淫語再高亢地呻吟,你就是知識分子了。

正是在此時,出現了一本叫做《再解讀》的書,它生動地反映了那一時期的某種氛圍,一種強烈對峙的氛圍:① 40-70年代文學與所謂“新時期文學”的對峙;② 五四文學與所謂“大眾文學”的對峙。

爭鋒最激烈時,一度被理解為“現代”與“傳統”的對峙、“文學”與“政治”的對峙、“文明”與“愚昧”的對峙。

拿筆桿子的人們,不論水平如何,終于宣示了和過往的決裂、也是同底層群眾的決裂。

就像席卷90年代的一部小說《人啊,人》后記中的一段話:

我走出角色,發現了自己。原來,我是一個有血有肉、有愛有憎,有七情六欲和思維能力的人。我應該有自己的人的價值,而不應該被貶抑為或自甘墮落為‘馴服的工具’。

從那時起,一大批自詡為“啟蒙導師”的人,開始從人民的共同體里跳躍出來,旋即回身,冷眼俯瞰著億萬雙群眾眼睛和耳朵——這在他們看來都是自己的讀者聽眾、都要接受自己的啟蒙與教化。

這部分文人,后被稱為“HS一代”。

到2012年之前,他們肆無忌憚得狂跳了足足三十年。

3

90年代中后期,隨著文學創作中的“欲望化”敘事逐漸成為新風尚,文人們開始迫切追求利用人體器官來表現自己的卓爾不群。

一夜之間,本是個個自稱文學家的人,通通成了生物老師。

“軀體語言”書寫和“下半身”寫作在90年代末的興起,使得一部分人關于人性的解讀,走向了一種極端。

《2000年中國新詩年鑒》曾刊載一奇文《下半身寫作及反對上半身》,宣稱:

我們的身體在很大程度上已經被傳統、文化、知識等外在之物異化了,污染了,已經不純粹了。太多的人,他們沒有肉體,只有一具綿軟的文化軀體,他們沒有作為動物性存在的下半身,只有一具可憐的叫做‘人’的東西的上半身。

我們只要下半身,它真實、具體、可把握、有意思、野蠻、性感、無遮攔。

只有肉體本身,只有下半身,才能給予詩歌乃至所有藝術以第一次的推動。這種推動是惟一的、最后的、永遠嶄新的、不會重復和陳舊的。因為它干脆回到了本質。

這在當時被一幫早就憋著淫欲的臭筆桿,欣喜若狂地奉為圭臬:

這是21實際中國民間文學的‘啟蒙宣言’!

同年7月,這篇文章的作者沈浩波創辦《下半身》詩刊,并收錄了那篇驚為天人的《下半身寫作及反對上半身》……

一年后,謝有順在《花城》雜志中發表的文章《文學身體學》,則表達的更加赤裸裸:

‘文革’結束,如果僅僅只是結束階級斗爭是不夠的,更重要的,我們還要追求從冷漠的政治社會回到人性的身體社會,因為只有身體社會是適合于人生活的。

以前的作品寫的可能是政治人,集體人,概念人,現在作品寫的可能是文化人,社會人,歷史人,后者無疑是一種進步,但和前者一樣,都還是在同一個文化視野的序列中。我要繼續追問的是,那個卑微的、個性的、生理意義上的有物質外殼的人,以及他的身體究竟在哪里?……沒有身體的解放就沒有人的解放,沒有與身體細節密切相關的日常生活的全面恢復,也就沒有真正的人性基礎和真正的文學表達。

這是在談文學嗎?這是十足的政治。

當閘門被放開,饑渴難耐的“文學家”們就立刻撒開了歡,“三陪”題材日漸火熱,如巴喬《一起走過的日子》、張者《朝著鮮花去》等。

個個張著血盆大口、流著瘟臭的哈喇子,用鍵盤飛速敲擊著對“下半身”極其病態的描摹與欣賞。

你敢對這樣的作品評論一句“惡心”?馬上就有烏央烏央的“學者”、“文學專家”們蜂擁而至,一邊擦著口水,一邊怒目圓睜得詰難你是“土掉渣”、“老保守”、“不開化”、“不懂潮流與藝術”………

4

任何消費作為欲望的的表達和滿足,無疑沒有身體本身的表達來得直接而徹底。

這是2003年《河南大學學報》第3期的文章《無法深化的自我與現實》的文字。

一句“消費欲望”就解構了賣淫嫖娼的全部社會意義:這是人性的解放。

不到十年后,2014年東莞掃黃風波爆發,“知名性學家”李銀河當眾大放厥詞,認為:

賣淫嫖娼應該非罪化,性服務完全是個人行為,政府不用管,相互之間是否給錢也是出于自愿,這實際上最符合人類性活動的基本邏輯!

伴著這位性學老嫗的吶喊邏輯,《錢江晚報》亦公然發表所謂《錢江晚報時評》,大喊:

東莞挺住!

同時還在《錢報網》2014-02-11 19:38 刊登了源于《新聞晨報》的文章,引用東莞出租車司機采訪,稱不覺得“小姐”被逼無奈,因為她們對司機小哥出手闊綽……

隨后,廣東省政府官方微博賬號更是雷霆發博:“力挺東莞!”,這在當時被外界認為是公開反擊中央掃黃的叫板動作……

在微博中,粵府大力為東莞“鼓勁”,稱“東莞你好,不要害怕嘲笑…不要害怕質疑…不要害怕污蔑…不要害怕批判…不要害怕輕視”,最后一句最受關注、引人遐想:“東莞你好,不要害怕詆毀。請告訴他,因為摯愛,我們不會出賣靈魂。”

根據粵府設置,那條微博彼時不允許回復和評論。

必須看到,三十余年的歷程,從文學變遷的角度,這是一場制度性的文化滑坡。

2018年11月30日,在“價值重建論壇暨《文化縱橫》雜志創刊十周年”活動上,韓少功先生在演講中曾有過精準而辛辣的評述:

從全球范圍來看,文學正遭受以市場化為主的制度性沖擊,還有以互聯網為代表的技術性沖擊,正在進入重組和再生的艱難過程。與此同時,思想動力不足,也明顯成為當下文學發展的一大制約。

‘文青’及高齡‘文青’那種自戀、自閉、自大的文字,無論是幽閉式的、狗血式的、還是雜耍炫技式的,無論是沉默的(布朗肖語)、零度的(羅曼﹒羅蘭語)、還是無意義的(昆德拉語)寫作,都讓文學中的‘自我’越來越面目雷同,離個性更遠,離復制和流行倒是更近,很快成為另一款神話,另一種心理傳染病。

以至'文青’‘文藝腔’‘文科生’‘中文系的’這些詞,眼下早已在互聯網上聲名狼藉,總是成為輿論場上嘲諷和同情的對象。

晚近三十年,文字工作者逐步在創作過程中追求脫離底層的生活,同時謀求內容與詞藻的無限精致化,這種個體的演變顯然是宥于大環境、大時代的震蕩。

左翼運動的消沉,導致了左翼文學在世界范圍內的跌淪。

中國作為由無產階級專政而豎旗政權的國家,從現實的表象上看,并未充當“挽救者”或“托底者”的角色,這是非常遺憾的。

相反,中國的主流文學似乎還在靡靡之音中接納并順應了這股“世界潮流”,并以“融入世界”為傲。

從而,或主動或被動地驅逐了曾經是文學舞臺主角的“人民文學”、“革命文學”與“解放區文學”。

5

回看1993 到1994 年間發生的所謂“人文精神大討論”,其實質是一場政治大討論,不過是為了呼應1992年的南巡講話精神。

從鴛鴦蝴蝶派到張恨水,從還珠樓主到港臺新武俠,籠子徹底被打開的同時,也造就了一個不爭的后果:市場經濟風潮里的文學環境,人民大眾徹底失語,農民徹底失語,工人徹底失語。

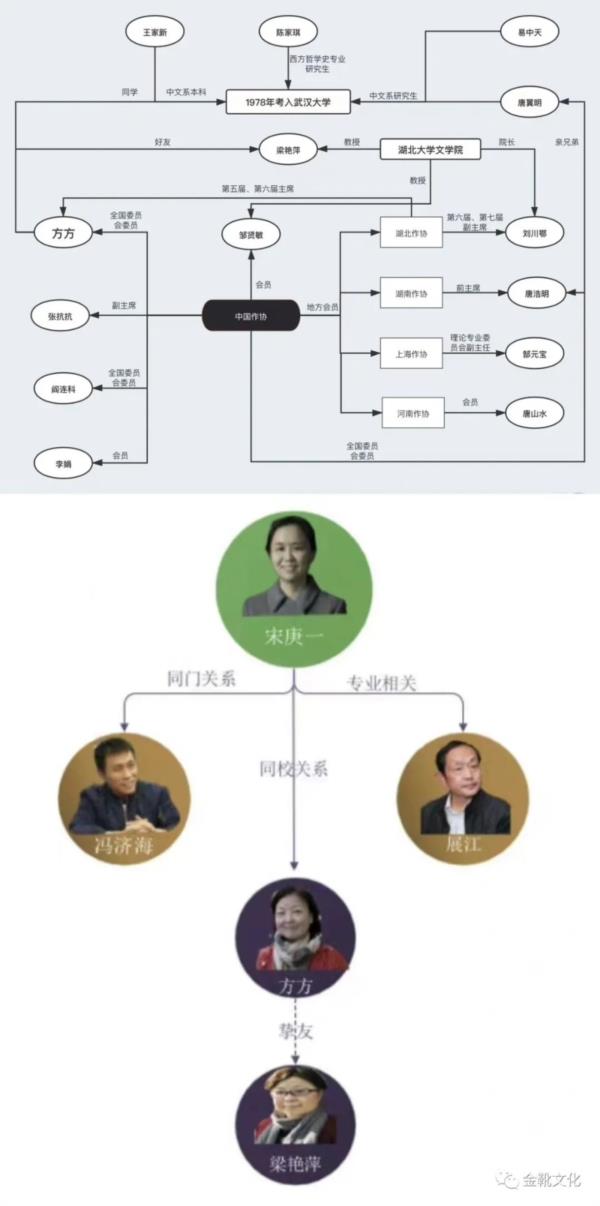

漸漸壟斷了創作權的,是拔地而起的兩類人:① 捧著傷痕文學、反思文學、先鋒文學的通行證,重新端坐體制內高位——尤以各地作家協會為主要陣地的“官帽文人”們;② 市場中奉行小資產階級路線的青春派寫手們。

除卻作協,包括今天的書協、藝協等官辦協會在內,享用著頂級的皇糧、生產著低劣的作品、擺弄著高傲的做派、筑固著淫腥的圈子……

臺上道貌岸然,床上男盜女娼,百姓對此早已見怪不怪。

更有甚者,吃皇糧而反皇糧、扛著紅旗罵紅旗,此等油膩之尊都大有人在。

作協的烏紗帽下,孵化出了如武漢大媽、莫言等反gong文人;市場經濟的報攤亭里,以郭比特人為代表,更是孕育出了如今連同人文、人獸文都大行其道的文學局面。

推薦閱讀:莫言

在失去合理的文化利益分配的底層面前,這兩大群體可謂高高在上的兩座大山,仿若隨性兩三筆,即成揮斥方遒指點江山的大作。

還是得去1942年5月的延安尋找答案,尋找毛主席給出的那個至今仍顛簸不破的答案:

最廣大的人民、占全人口百分之九十以上的人民,是工人、農民、兵士和城市小資產階級。

所以我們的文藝,第一是為工人的,這是領導革命的階級。第二是為農民的,他們是革命中最廣大最堅決的同盟軍。第三是為武裝起來了的工人農民即八路軍、新四軍和其他人民武裝隊伍的,這是革命戰爭的主力。第四是為城市小資產階級勞動群眾和知識分子的,他們也是革命的同盟者,他們是能夠長期地和我們合作的。

這四種人,就是中華民族的最大部分,就是最廣大的人民大眾。

這就是為什么毛主席會對“老爺”“官僚”們恨之入骨:

官僚主義者階級與工人階級和貧下中農是兩個尖銳對立的階級,這些人是已經變成、或者正在變成吸工人血的資產階級分子,這些人是斗爭的對象,革命的對象。

他會不斷追問有沒有“睡在自己身邊的赫魯曉夫”,因為蘇聯文藝界的亂象他看的一清二楚,擅于隨風舞動的蘇聯“藝術家”、“知識分子”們不要太多:

比如在1950年寫出中篇小說《大學生》歌頌斯大林、又在1976年將其改寫(主角與反派全數調個)為《濱河街公寓》的特里豐諾夫;

比如在衛國戰爭期間大寫各種抒情詩贊美斯大林和蘇聯紅軍、又在斯大林逝世后擔任《新世界》雜志主編時大罵斯大林的特瓦爾多夫斯基;

比如一邊自稱“列寧同志是我的全部生活準則”,一邊又在小說中大罵列寧與十月革命的田德里亞科夫;

比如一邊在蘇聯國營電影制片廠中領巨額公務薪金,一邊又大罵蘇共“殘酷迫害”的維索斯基………

文藝是一柄利器,西方世界和蘇修當局都輸門清兒。

而藝術家們的創作更是輿論戰中或雷霆萬鈞、或潤物無聲的重彈。

他們向來都是「無冕之王」。

推薦閱讀:文體領域的雙雙滑坡

文藝的臺上是牛鬼蛇神,那么牛鬼蛇神的背后——文藝的幕后呢?

已然太多年,張斌、趙忠祥、周玄毅、方方……以及文藝界、知識界數不勝數的“叫獸”“老濕”………

這三四十年來,還少嗎?

推薦閱讀:體制內的文藝亂象

和他們比,吳x凡、李x迪、王x宏、x爽、x冰冰、陳x華……似乎也可以“理解”。

曾經文藝人士、知識分子要接受貧下中農的再教育,而今天的文藝人士,或早就在群眾頭上作威作福。

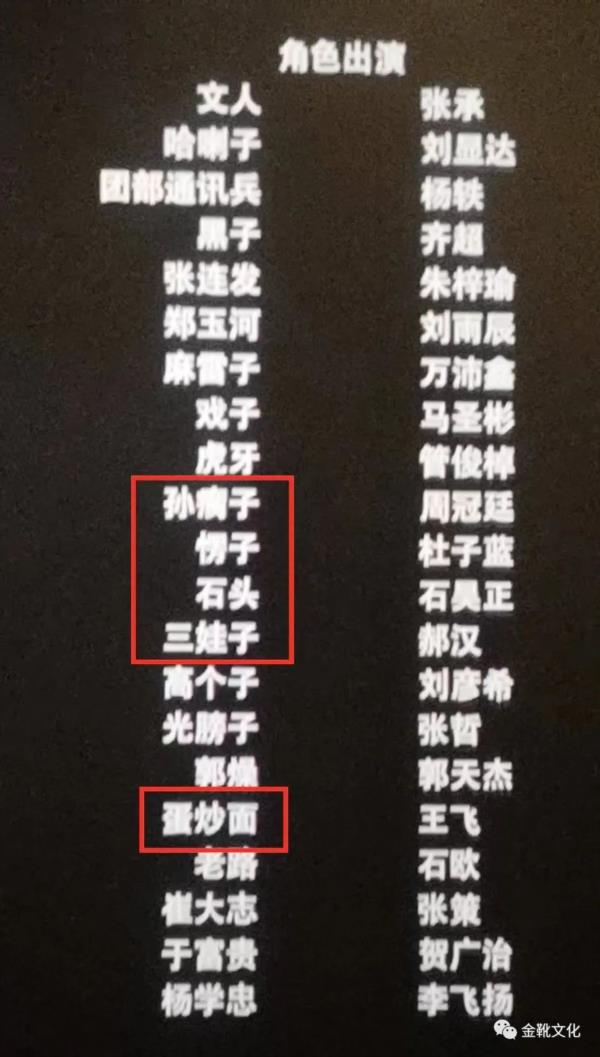

管虎電影《金剛川》

所以某種程度上,眼下這位賈淺淺,其讓人作嘔的“下半身文學、屎尿屁詩歌”的創作及展示,完全是在進行權力的炫耀。

這根本不是一個藝術動作,而是一個政治動作,是一種讓人非常不適的、來自精英階層的傲慢。

我就是胡亂寫點‘拉屎放屁’,敲幾下回車鍵,也能成為大作家、受到各路場合的褒獎——就問你們羨慕不羨慕?

酒飽思淫欲,寫點屎尿屁;

路有凍死骨,還得把掌鼓……

跋

中國的革命的文學家藝術家,有出息的文學家藝術家,必須到群眾中去,必須長期地無條件地全心全意地到工農兵群眾中去。

堅持個人主義的小資產階級立場的作家是不可能真正地為革命的工農兵群眾服務的,他們的興趣,主要是放在少數小資產階級知識分子上面。

1942年5月2日的延安,毛主席說得非常清楚,然今人們可會再以此為評判準繩?

縱使是以“屎”為落筆喻物,談話行文向來不拘一格的毛主席,同樣使用過,且用得生動明快、一針見血:

拿未曾改造的知識分子和工人農民比較,就覺得知識分子不干凈了,最干凈的還是工人農民。盡管他們手是黑的,腳上有牛屎,還是比資產階級和小資產階級知識分子都干凈。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號