「回村三天,二舅治好了我的精神內耗」視頻截圖

一

引言

近期,題為「回村三天,二舅治好了我的精神內耗」的短視頻引起了廣泛的討論。這背后有著復雜的要素:既包括「回村」、「二舅」這樣涉及鄉土與親族的詞匯,令人聯想到淳樸的歸園田居生活;也有「精神內耗」這一概念戳中了部分群體的壓力和迷茫;又或許有許多其他媒體的推波助瀾。不論如何,截止本文發布,原視頻3600萬+的瀏覽量已經使「二舅」承受了足夠多的關注,而相關的爭議也使原視頻的傳播演化成為了一種新聞現象。

在面對原視頻時,有人傾向于質疑其內容的真實性,有人則關注其背后的弱勢群體權益保護問題,有人對作者對于不公和不幸流露的溫順態度表示不滿,也有人結合其它時事新聞拓展原視頻的表達意圖……爭議之中,二舅的故事引出了值得深思的問題:視頻作者敘述二舅經歷的方式是否合理?我們又應該如何講述苦難和不幸?

二

「二舅」式敘述問題何在?

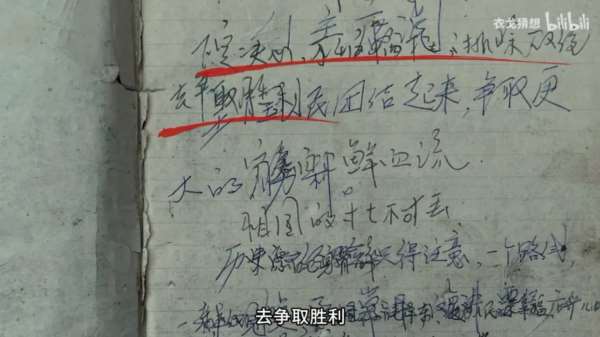

如果擱置對于二舅生平真偽的爭議,那么大部分人會認同,二舅的故事確實講述了令人動容的品質。其敘述的方式也努力為二舅的人生營造著平淡從容的質感:在敘述故事的過程中,作者對于各種沖突和困境選擇提及而不深究,用二舅學做木工、為妹妹置備家具、為寧寧買房和為鄉人修理電器等細節暗示了他的奮斗和自強,又代替二舅敘述,用自己溫和平靜的旁白暗示二舅從容的態度。沿著敘事主線,原作者將主題升華,拔高到在困境中不懈努力,又對苦難挫折泰然與超脫的精神品格;使用的技巧不算高明,但氛圍總是寧靜祥和的鏡頭語言,「下定決心,不怕犧牲,排除萬難,去爭取勝利」這句話最終被突顯,視頻也被賦予了「藥用價值」。這種書寫方式并不罕見,它重現了長期存續的、類型化的「苦難敘事」模式。

電影《礦民、馬夫、塵肺病》

我們可以從既往的新聞事件中找到類似的例證。2017年,《朗讀者》節目主持人倪萍公開演講,感謝苦難重塑自己;2018年,家庭生活極度艱苦,自河北農村考入北大中文系的女孩王心儀在自述《感謝貧窮》中,則將自己家中一家六口僅靠兩畝田地和父親打工的收入微薄的艱苦狀況直接視為了感謝的對象。當然,二舅的故事比成功學雞湯或者逆襲爽文少了一個激動人心的結局,多了幾分接納一切的淡然。但不論是主張放平心態接納苦難,還是閱盡千帆感謝苦難,這樣努力克服命運阻礙,悅納一切「自強不息」的模式似乎總能令人感動,甚至治愈人心,緩解「焦慮病」。然而,當我們重新審視這種敘事模式的內在形成機制之時,不難發現被這種講故事的方法漏過、略過的內容。

1

情感動員和共同經驗

苦難敘事對于公眾的情感觸動,往往根植于公眾領域內部的現實性的共同經驗。公眾情感并非是碎片化或主觀化的,而是對當下社會現狀的結構性反映。它關乎公眾的理性與感性,更關乎這個社會的真實[1]。「二舅」的故事觸及了三種苦難:二舅自己的苦難、二舅故事背景中其它角色的苦難(比如二舅收養的被遺棄女童)、觀看視頻的城市居民的苦難。其中,最后一種是敘述者聲稱自己經歷的痛苦,也是該視頻預期的受眾--需要治療「精神內耗」的人--的困境,是該視頻產生的直接原因。

在這樣的敘事模式下,公眾(特別是認為自己正在經受「精神內耗」的人群)的共同情感被成功地動員起來,對痛苦的共同體驗成為連接人們心靈的紐帶。沉湎在關于被窄化的苦難的情感結構之中,人們依靠特定的「排除萬難,去爭取勝利」 的姿態去彌合宣傳、理想和現實生活之間的認知鴻溝,仿佛幸福生活的許諾不是一種欺詐,痛苦只是它的未完成態。進而,人們被「感化」和「治愈」。

這一視頻的敘述位置是曖昧的:通過平衡其中痛苦和偉大的「用量」,做到既符合大眾主觀上對現實社會的感受,又足夠令不曾經歷過農村生活的人感到震撼,正好能夠服務于「正能量」。恰到好處地填補在宣傳話語和社會現實的鴻溝中間,得以打動受眾,并且成功地作為一個話題引發討論。

然而,宣傳話語和現實認知的平衡是搖擺而脆弱的,被動員的公眾情感一旦與切身的狀態發生沖突,或者對苦難更進一步加以追問,便可能轉嫁為對于敘述的質疑,從而產生新的情感結構。這導向了對于視頻本身的不滿、憤怒和更為深刻的追問。

2

私人苦難和被動呈現

除了傳遞為人熟悉的「面對苦難的價值觀」,這一視頻同樣試圖把「苦難」本身簡化為僅僅和個人幸運程度相關,僅需要個人努力克服的障礙。它不愿坦言二舅不幸的原因是社會、歷史多重因素影響下的結果。在它的敘述下,個人遭遇的苦難是如天災比如地震、海嘯、大雨一樣的自然事件[2],按照農業社會普通人的觀念,除了忍耐也沒有更好的解決方案了。

去除了對苦難的歸因,困難成功地被抽象化、去社會化。視頻中講到二舅多次申領殘疾證都沒有獲批(盡管事后有地方組織聲明殘疾證此前已經被辦理),卻沒有發問:為殘疾人設置的低保制度在哪里?「66歲殘疾老人獨自贍養88歲母親」而得不到任何社會幫助,是正常的,值得贊揚的現象嗎?這一視頻的內容和意圖直接,暗含了兩對矛盾。

第一對矛盾,是「二舅」精神和現實存在的情緒的矛盾。在「二舅」視頻中,觀眾仿佛在欣賞一個魯濱遜式的求生者如何利用匱乏的資源在惡劣的環境下求存,以此萃取所謂的「精神激勵」。而這種所謂的精神激勵或者感動、感悟都是脫離社會現實的。只需要提出一個簡單的問題:如果「二舅」的故事足夠真實也足夠普遍地發生,那些不如二舅「堅強」的案例去了哪里呢?比二舅更苦難的人怎么樣了?

搜狐報道 / 老人領養倆娃 不孝養子罵她「絕戶」 學霸孫女不離不棄報恩情

劉燕舞所著《農/村/自/殺/研/究》中記錄了許多因無力承擔經濟壓力、養老壓力、撫育壓力而絕望的農民,他們再也沒有機會被拍成視頻[3]。訪談中,被訪者表示「日子過不下去了就沒有『奔頭兒』,沒有『奔頭兒』,過日子就沒有意思,活著也就沒有意義。」[4];王金玲在訪談被拐賣婦女時記錄了許多被拐賣至異地農村的婦女,其中暗自怨憤者、破口大罵者亦不鮮見[5]。他/她們的人生態度不見多么「積極」,但難道不能「積極生活」的底層受難者就不是真實的一部分、不該被記述和書寫、不具備同等價值嗎?

圖為劉燕舞《農民自殺研究》分散型農業社會的農民自殺類型,其中近半為「絕望型自殺」

這些現實的存在是不好呈現的:完整的現實,又怎么治愈觀眾的心靈呢?又怎么能令人熱淚盈眶、抖擻精神,勤勉地進行社會再生產呢?單純地展現一種好結局,或者將結局敘述為快樂的、積極的,這樣片面地誘導出的脫離現實的感悟,卻意在呼吁人們「積極地面對現實生活」,這是第一組矛盾。

第二組矛盾,是關注「二舅」處境和無視「二舅們」處境的矛盾。「二舅」形象的存在并不是為了讓更多與他處境相似、甚至更加困難的群體進入公眾視野,反而是為了讓他們淡出。對二舅「苦難」的敘述,恰恰建立在對二舅周遭人的苦難和視頻受眾切身的痛苦體感的回避之上。農村有那么多空巢老人,他們的子女去了哪里?二舅收養的女孩寧寧被兩度遺棄,遺棄女童的陋俗現在還存在嗎?當地公安為什么不管或無力管控這種犯罪行為?每一個疑問背后,都隱藏著社會機制的缺席和失職。當然,倘若讓這些群體浮出水面,這個視頻不會收獲如此現象級的關注。

甚至就連二舅自己的聲音也未能出場。視頻中句句是關于「二舅」,卻沒有一句話真正出自二舅。視頻制作者全程以自己的觀感詮釋「二舅」的一生,卻沒有敘述二舅自己怎么想,卻沒有太多鏡頭展示過二舅的「快樂」和「態度」,甚至沒有讓他說過一句話。故而他一直在被展示,卻從未展現自己的主體性,只是被他人所敘述。視頻制作者究竟有沒有準確地轉述二舅自己的想法,有沒有合格地通過鏡頭語言展現它的真實性,我們都無法知道。

隨著「二舅」視頻的廣泛傳播,一些在京務工人員也看到了它。有人認為它「來自于真實的生活」,有人對比二舅,想到了自己遭遇的不公,還有人說「咱們個個都有不亞于二舅的故事!只是沒有人真心去拍而已。」確實,不論是鄉村還是城市,都并不稀缺二舅一樣的經受苦難又盡力生活著的人,然而媒體和自媒體工作者對于素材的發掘和闡釋,并不總是依據他們的經驗與態度。對于他們的故事如何被展示和再現出來,這些人并沒有控制能力。

在敘述這些人的苦難的過程中剝奪了他們的話語權,這種矛盾令人心寒。許多聚焦底層群體的創作者只是用這些群體的人生經歷創設出吸引中產受眾的故事,這致使底層經驗在被記述和傳播的過程中,經受了不同程度的創作污染。這種污染使敘述背離了現實化和社會化的表達軌道,成為對獨立的私人苦難的被動呈現,難以跨越理解的溝壑。

這兩組矛盾是對苦難進行去社會化的結果,也是許多觀眾感到不適的原因。但是,這種「改造技術」在作為純粹手段的宣傳中并不鮮見。

3

作為手段的苦難宣傳

按照最樸素的經驗,一個敘述「苦難」的故事至少要包括如下四個方面:承受苦難的客體、陳述苦難的主體(不排除主體和客體是同一人)、苦難的具體內容、產生苦難的原因。如果可以,還應該有去除苦難的實踐或設想。這些要求,正如上文所說,是「二舅」的故事所沒有完整呈現的。

但我們不難發現,「二舅」視頻的制作策略和扶貧公益廣告、社會公益項目宣傳片的制作策略有異曲同工之妙。盡管這一視頻作為新媒體內容的標桿引爆全網,它的內核和敘述方式其實在傳統媒體年代的就已有模板。一方面,為了實現社會動員,這類節目必須調度話語主體,使其真實、煽情,能夠吸引社會關注;另一方面,又必須通過「正確歸因」,讓人們產生同情而非憤怒,產生慈善行動而不是怨恨和不滿。

公益廣告《時代楷模 :閩寧對口扶貧協作援寧群體》

對于這類內容,其敘述對象本身,就是經過書寫和篩選的。在扶貧節目、公益宣傳或者「二舅視頻」中,只有少數幸運兒能夠登上電視熒屏或者手機屏幕,他們是被選擇、被體驗的對象。以扶貧電視節目為例,電視節目《脫貧大決戰》欄目制片人曾談道,在第二季節目開拍之前在有關職能部門和專家的配合下,他們從河南全省17個縣的近百個故事中最終篩選出9個主題的扶貧故事,然后再進行深入的策劃和拍攝。[6]這些被選中的題材,往往是「因病致貧」、「因殘致貧」、「因學致困」等——那假若是工傷呢?無論是對苦難的挑選、對敘述主體的選擇以及對苦難的歸因,無不受看不見的邊界限制。[7]

敘述主題同樣也有既定的道德話語菜單欄——身殘志堅、矢志不渝、孝老愛親、不離不棄……這一話語將社會結構導致的不幸盡可能的用個人努力和民間道德認可的「忠孝仁義」或是「自強不息」等道德品質克服。無論在公益項目中還是宣傳話語中,苦難都是一種工具性的存在,服務于「民族復興,社會和諧」的承諾。它的出場,既能起到上傳下達的作用,也能起到遮掩更多現實的功能。多一些人來關注二舅并緩解精神內耗,就會少一些人因22歲通宵加班進了ICU的女孩、因熱射病而死的人而感到憤怒。

礦工詩人陳年喜

苦難并不能得到均等呈現,只有那些符合傳播標準和要求的苦難才能從私域進入公眾視野。「二舅」視頻最大的問題不在其故事不夠完備,而是作者精心設計或者歪打正著的各種不足,讓視頻符合了傳播標準,恰好在紅線范圍內,可以被其收編。正如扶貧節目中的社會正能量剛好滿足了人們對于行善務必進行道德甄別的心理需要,使「正確」的苦難言說與傳統文化的道德區分達成了高度一致,令宣傳話語與民間的道德話語實現了無縫對接一般。這樣看來,「二舅」的故事只不過是遵循了這一傳統而已。

不可否認的是,我們經常能看到,來自城市的觀眾會因為被選出的「典型案例」中透露出的人性善良而感動落淚,會驚訝于他們的堅韌和頑強,或者真的能讓自己有繼續行動的動力。或許,他們還會產生從事公益,或者至少提供捐贈的想法,為將來的善舉埋下種子。但同樣不可否認的是,基于上述選擇邏輯,觀眾往往會對苦難「仰視」,又對受苦之人「俯視」。同時,造就仰視、贊美和自強不息的神圣景觀的原因顯得十分神圣,更進一步的反思也就這樣被阻止了。

三

讓「受苦人」自行敘述

怎么樣才能合適地看待、敘述苦難?不論是文學作品還是社會學、人類學著作,都存在不少可供借鑒的文本。

布爾迪厄在《世界的苦難》中這樣描述他調查的意義:讓受苦的人看到,把痛苦根源歸因于社會的不公,從而免于自責。使公眾了解,從群體方面一切被掩蓋的一切形式的不幸的社會根源,即使這些不幸是最隱私的或者隱而不宣的[8]。他主張,個體遭遇的苦難看似主觀層面的緊張或沖突,但反映的往往是社會世界深層的結構性矛盾。「許多最觸及個人私密的戲劇場面,隱藏著最深的不滿,最獨特的苦痛。男女眾生但凡能體驗到的,都能在各種客觀的矛盾、約束和進退維谷的處境中找到其根源。這些客觀外在的因素到處都是,體現于勞動力市場和住房供應市場的結構之中,表現于學校體制毫不手軟的約束之中,銘刻在經濟繼承與社會繼承的機制之中[9]」。

苦難也是屬于集體的,它是構成「苦命人」生命歷程的集體歷史的要素。以郭YuHua在西北驥村進行的口述史研究[10]為例:在當地,描述一種勞動很累人或一項工作很繁重,人們會說「苦太重了」;形容一個人勤勉、能干,就說該人「苦好」(很能吃苦的意思);「那苦大的惡了」(非常),是當地人形容痛苦的常用語詞。「可恓惶了」,「看咋苦」,「那罪可受下了」等等是村民們說古道今、談人論事時經常出現的話語。由此可知,「苦」既是身體的感受,也是精神的體驗;是對客觀事物的評判,更是自我認同和群體認同的表達。如果一個社會不允許敘述苦難,無異于消滅自身的歷史。

紀錄片《龍老》(2020版)

苦難不只是一種個人遭遇,而是一種社會現象。正如克萊曼 (Arthur Kleinman) 所言:痛苦是一種社會經歷。因此敘述苦難的一大重要目的正是「把社會上難以明言的病患轉化成清晰可辨的癥候,從而可以用政治的手段加以治理」[11],這意味著,不是將痛苦貶低為需要治愈的「精神內耗」,而是動員人們控訴那些使他們變得不道德和墮落,不得不「自強不息」的社會運作機制,通過控訴,讓他們改善處境,脫離反感、苦惱、絕望。

以曹征路的《那兒》、《問蒼茫》為例:《那兒》中下崗員工悲壯犧牲,《問蒼茫》中眾人自發尋求正義。這樣的文本指明了苦難的來源,也為人物賦予了動力。如果作品不能將經歷和感受正確歸結,便會受制于「虛假意識的支配」,淪為「祖墳沒冒煙」「人家祖輩掙了的」的宿命論。沒有合理的敘述和引導,許多人只能在日常生活中反復體驗彌漫著的痛苦,日復一日地消化、接受。因為不論如何,他們都必須掙扎求存。

但這并不意味著有人應當出于某種好心,自以為是地「開啟民智」。如果試圖以被引導的控訴、被代言的苦難作為一種權力技術,對苦難的發掘和解釋就容易被異化成一種「社會園藝」,也就是剝除行動者的主體性,視之為沒有情感、沒有思想、沒有意識的花卉,精心修剪來讓看客觀賞。「受苦人」自己的聲音是必要的。正如看到「二舅」視頻的那位工人所言:我們每個人都有不亞于二舅的故事。關鍵在于由誰來講述,以何種方式講述。

以底層群體的自述作品為例,家政女工范雨素曾經寫出過流傳甚廣的文章《我是范雨素》。她寫自己逃離酗酒家暴的男人,寫作為家政工的見聞,寫外來務工子女在京艱難求學,寫子弟學校的拆遷,寫母親尋求正義被毆打和自己的精神疾病。她哀嘆:「活著總要做點什么吧?我是無能的人,我是如此的窮苦,我又能做點什么呢!」這一文章不見得足夠正能量,卻是真實聲音。有著共同或不同命運的「受苦人」在社會變革過程中無疑是歷史巨輪下的鋪路沙石,然而,來自于地面的自我陳說,比樓臺上的代言更加溫暖。

新華全媒 / 范雨素:我除了窮一切都好好的

當然,沒有人能強求每一位「受苦人」都要奮發抗爭,也沒有一位「受苦人」應當反復地對他人言說自己遭遇的不公、不斷地進行呼吁、將反擊系統不正義作為此生的唯一目標。現實的復雜性會限制每一個人的選擇。或許對于某個個案而言,選擇豁達地接受現狀是最優的選擇,因為除去反抗,世俗意義的人生還有許多值得追求的東西。我們應當尊重這一選擇。但是對于絕大部分并未承受這些苦難的人,對于良心未泯的既得利益者們,傾聽和學習應當是一種義務。人不應當用自己一知半解的一廂情愿去解釋、消費他人一生的沉痛。

總而言之,應當避免去社會化、去語境化的苦難敘述。在我們敘述他人苦難的同時,最好能進行合理的歸因,并試圖在承受苦難之外尋找抗爭的出路。以及最重要的一點,應該盡量讓受苦的人講述自己的看法、發出自己的聲音。

四

結語

樂觀地說,「二舅」或許提供了一個契機:遠離模式化的苦難敘事話語,重新注視于真實的契機。當視頻的受眾切身處在壓力驟增、表達受限、精神內耗等重重生活困境之中時,他們也能夠共情于苦難,為自己和他人思索出路。已經有相當一部分人渴望看到、聽到、幫助到自己不曾關注過的另一個世界,也有相當一部分人意識到自己和另一個世界只有一墻之隔。相較之下,行動和改善社會的可能性或許更能「治療」精神內耗。在認識、了解到他人的苦難之后還應該做什么,需要更多人用行動去回答。 /

注釋

[1] Sharma, D., & Tygstrup, F. (Eds.). (2015). Structures of feeling: Affectivity and the study of culture (Vol. 5). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

[2] 然而在現代社會,這些自然事件也離不開人類社會的干涉,比如開采資源對地質結構、森林資源、環境污染、極端氣候的產生等等。如今年夏天的極端氣候,最直接的受害者只會是工地上的工人、大街上的保潔工等戶外工作者,而不會是坐辦公室的官員、白領。

[3] 劉燕舞著. 農民自殺研究[M]. 北京:社會科學文獻出版社, 2014.08,第四章.

[4] 劉燕舞.論「奔頭」——理解冀村農民自殺的一個本土概念[J].社會學評論,2014,2(05):68-86.

[5] 王金玲主編. 跨地域拐賣或拐騙 華東五省流入地研究[M]. 北京:社會科學文獻出版社, 2007.07, 第343頁.

[6]黃欽.論電視扶貧節目中「苦難敘事」的策略與話語邏輯[J].新聞知識,2018(10):8-12.

[7] 事實上,在筆者組織或參與的各種公益活動,如涉及城中村流動人口、流動兒童、疫情期間受困民工的公益項目進行宣傳時,在進行宣傳、募捐時都需要考慮上述的策略問題。最終往往會刪去一些「過于苦難」或者「涉及敏感」的材料,用足夠引發同情又不至于引起憤怒的材料應對審核。

[8] (法)皮埃爾·布爾迪厄著;張祖建譯. 世界的苦難 布爾迪厄的社會調查 [M]. 北京:中國人民大學出版社, 2017.01, 第1190頁.

[9] (法)布爾迪厄,(美)華康德著;李猛,李康譯. 社會學名著譯叢 反思社會學導引[M]. 北京:商務印書館, 2015.12, 第263-265頁.

[10] 郭YuHua.作為歷史見證的「受苦人」的講述[J].社會學研究,2008(01):53-67+243-244.DOI:10.19934/j.cnki.shxyj.2008.01.003.

[11] 參見:布爾迪厄:《世界的苦難》,第1189-1191頁.

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號