編者按

保馬今日推送李晨老師的《民眾、民族—國家與犧牲者——魯迅的〈藥〉及其他》一文。在魯迅名篇《藥》的解讀中,存在一些固化的模式,如小說結尾處關于“花環”的“曲筆”。李晨老師通過重回文本細節,探究“革命者的悲哀”和“群眾的愚昧”所組成的二元關系中更為復雜的意涵。李老師指出,《藥》不僅經由“曲筆”勾畫出民眾的樸素情感及聯合的可能,小說本身便可視為魯迅民族—國家觀的一種文學表達。而小說中作為整個場景見證者的烏鴉,其最后那“一聲大叫”,不僅凸顯出作為一種“行動”的《藥》的寫作,更展現了魯迅對犧牲者的責任以及作為幸存者的使命。而通過發聲,烏鴉向世界和世人揭示出歷史的真相,更將新的可能傳遞出來。魯迅始終以向下的眼光感知地火的存在,并在時代和社會的變化中及時調整自己的思想。正因如此,《藥》才真正傳達出普通民眾的樸素情感與力量,并寫出這力量是形成聯合的堅實基礎,在“曲筆”和“陰冷”之中為“革命尚未成功”的“華夏”添了一抹微光。

引 言

1919年4月25日,魯迅完成短篇小說《藥》。1923年8月,《吶喊·自序》在《晨報·文學旬刊》登載,同月《吶喊》集由新潮社出版。《吶喊·自序》提供了一個對《藥》的解釋路徑:“但既然是吶喊,則當然須聽將令的了,所以我往往不恤用了曲筆,在《藥》的瑜兒的墳上平空添上了一個花環,在《明天》里也不敘單四嫂子竟沒有做到看見兒子的夢,因為那時的主將是不主張消極的。”[1]寥寥數語,雖只提及小說結尾,卻對理解整個文本的題旨產生了重要影響。

魯迅《藥》,《新青年》1919年第6卷第5期

1935年3月,為《中國新文學大系》小說二集撰寫的序言中,魯迅再次提及《藥》的結尾:“《藥》的收束,也分明的留著安特萊夫(L. Andreev)式的陰冷。”[2]同年七月,李長之在《魯迅批判》中說:“《藥》是一篇沒有毛病的好作品,假如結束不那么潦草。”在他看來,結尾的“潦草”使“好作品”成了“失敗”之作[3]。

李長之(1910—1978)

1936年10月19日,魯迅逝世。孫伏園很快發表紀念文章《談〈藥〉》,在文章開頭就說:

《藥》描寫群眾的愚昧和革命者的悲哀;或者說,因群眾的愚昧而來的革命者的悲哀;更直接些說,革命者為愚昧的群眾奮斗而犧牲了,愚昧的群眾并不知道這犧牲為的是誰,卻還要因了愚昧的見解,以為這犧牲可以享用,增加群眾中的某一私人的福利。[4]

似乎專門針對李長之的評判,孫伏園在文章結尾處特意強調“魯迅先生的花環放的合理”,因為其時尚年幼的魯迅曾去“瞻禮過秋先烈的白木棺材”,而“夏瑜兩個字顯然是從先烈秋瑾這名字來的”[5]。

從此以后,對《藥》的解讀基本都以李長之、孫伏園的思路和結論為參照而延伸,只不過,多數觀點更傾向于孫伏園,認為《藥》是一篇反映辛亥革命前“革命脫離群眾,群眾不理解革命”[6]的小說,整體氛圍憂憤沉郁,只在篇末人為地涂上了一絲亮色。解讀的分歧則始終聚焦于給夏瑜墳上添那一圈花環是否合理,以及烏鴉究竟象征什么。

孫伏園《談〈藥〉——紀念魯迅先生》,《民間》1936年第3卷第13期

20世紀50年代初,周作人在《〈吶喊〉衍義》中說:“秋瑾為了革命犧牲生命,同志當然尊敬她,但墳上擱花環的事也不會有,著者在序文說明是用了曲筆,叫人不要太感覺到寂寞,從事實上來講這也是不可能的事,因為鄉下吊祭用花圈大概還是二十年來的事情,就是在現今要想找一個紅白的鮮花環,恐怕也還不容易吧。”[7]周作人以徹底寫實的原則衡量小說情節的設置,確有偏頗。孫伏園的想法恰與其相反:“事實上,一個革命者的墳頭有著瞻仰禮拜的人也很合理。如果我們把夏瑜認作秋先烈,那么,吳芝瑛、徐寄塵幾位似乎都去過,各地學生也有偷偷結隊前往的,我自己那時雖只十三歲,也曾到府山腳下來瞻禮過秋先烈的白木棺材。如果花環只是象征也有親屬以外的人上墳,那么我敢相信,夏瑜的墳頭祭掃者決不會只有夏四奶奶一個人。”[8]從孫伏園更切己的敘述來看,無論確有其事,還是文學想象,夏瑜墳頭的花環既應于情,也合乎理。

魯迅《吶喊》新潮社1923年初版本

若追根究底,“紅白的花”之合理性遭遇挑戰或消解均緣于魯迅自供的“曲筆”,其外在的人為性因作者的自述被放大為爭議的焦點,容易讓人忽視花環本身的內在多義性。花環固然是對革命者的祭奠,但卻“不很精神”,“不很精神”的原因是“沒有根,不像自己開的”[9]。“不像自己開的”暗含著雙重含義,既可理解為花環是他人所放,以表敬意,所以“倒也整齊”;也可理解為,離土無根的花環正如晚清以降的啟蒙和辛亥革命,即便“整齊”,看似成功,但對民眾而言只是外在的行動和事件,不是自己開花結果,并未根植于內在的主體覺悟。因此,憑空添加的花環便是魯迅有意應和“將令”的外在表達,其中也包含了他對啟蒙與革命的內在反思。

然而,《藥》中就只有留存的“陰冷”和刻意的亮色,而沒有一絲真正的希望嗎?如果我們承認創造了“人血饅頭”這一經典意象的《藥》是沉痛的反思之作,就應進一步追問——在“革命者的悲哀”和“群眾的愚昧”所組成的二元關系中,除了對啟蒙-革命的緊迫性有所表現外,是否還存在更復雜的意涵?一般來說,魯迅的反思不會凝固于悲觀絕望的既成現狀,而是以之為起點,在看似無路之處,以獨特的思想方法開辟出寓言或預言式的社會歷史空間。這類表達即便不在意識層面,也往往會經由一些看似無意的細節有所展露。因此,我們需要重新回到文本細節,以推進《藥》的解讀,挖掘更有深度的闡釋空間。

一、民眾:“曲筆”的內涵與聯合的可能

在夏瑜被殺害、小栓病亡后的第一個清明,天氣“分外寒冷”,華大媽“天明未久”就去“西關外靠著城根”的墓地給小栓上墳了。老來喪子的悲慟使她“哭了一場”,“化過紙”以后,就“呆呆的坐在地上;仿佛等候什么似的,但自己也說不出等候什么”。“三步一歇的走”著的夏四奶奶也早早來上墳了,當她看見“華大媽坐在地上看他,便有些躊躇,慘白的臉上,現出些羞愧的顏色”。華大媽趕早應是為了回去張羅茶館生意,可夏四奶奶為什么也這么早來,且發現華大媽看自己時要“躊躇”而“羞愧”?個中緣由就在夏瑜身上。

荀子《禮論》載:“刑余罪人之喪,不得合族黨,獨屬妻子,棺槨三寸,衣衾三領,不得飾棺,不得晝行,以昏殣,凡緣而往埋之,反無哭泣之節,無衰麻之服,無親疏月數之等,各反其平,各復其始,已葬埋,若無喪者而止,夫是之謂至辱。”[10]小說雖未交代清廷以何種罪名處死夏瑜,但他無疑屬“刑余罪人”之身,且非一般意義上的罪犯,而是所謂“亂黨”。查《大清律例》,刑律門賊盜類第一條“謀反大逆”曰:“凡謀反(不利于國,謂謀危社稷)及大逆(不利于君,謂謀毀宗廟、山陵及宮闕)但共謀者,不分首、從(已未行)皆凌遲處死。”“謀反”“謀大逆”和“謀叛”為清律“十惡”頭三條[11]。按律,夏瑜/秋瑾當受凌遲之刑,但此種刑罰已在1905年晚清新政中廢止,據說當時女性遭斬首已十分罕見,其酷烈絕不亞于凌遲[12]。

小說沒有描寫夏瑜發喪時的具體情況,但“親戚本家早不來了”。夏四奶奶不曉得兒子是革命黨,更不了解他為什么要革命,要“革”誰的“命”,但她知道兒子是死刑犯,除去被大辟而亡,還要在服喪禮制上承受“至辱”。結合文本內外的隱晦信息,可以想象,夏四奶奶獨行于上墳之路前的日子一定萬般苦楚。她本已寡居,又遭老來喪子的沉重打擊,發喪之時,被“至辱”所限,作為母親甚至沒有權利痛哭一場,親戚朋友則不能、也不敢來吊喪。倘是一般殺人越貨的死刑犯,或許親屬能從這類禮制規約中、從社會人情的避而遠之中,感受到一種譴責和罪感,從而產生懲戒效果。然而,夏瑜非同一般,他是老舊中國的覺醒者,是身先士卒的犧牲者,是倒在反動屠刀下的革命者;對清廷來說,夏瑜“十惡不赦”,若論救國救民,夏瑜則是舍生忘死的烈士。而烈士的母親卻要在其子所救的國民中間受白眼、遭冷遇、被疏離和羞辱;更有甚者,像發生在茶館中的情形那樣,領受“賤骨頭”“發了瘋”之類激烈的詛咒。夏四奶奶和《藥》里“潮一般向前趕”著圍觀行刑的民眾同屬被壓迫者,卻在統治階級所生產的意識形態和文化的鉗制下彼此隔絕,墳場中間那條“貪走便道的人,用鞋底造成的,但卻成了自然的界限”的小路,隱喻了這種受苦人之間的隔絕,“貪走便道”正是對禮俗和法律不假思索的接受、認同。

趙延年繪《藥》木刻插圖

犧牲之外的“至辱”被魯迅強烈地感受到了,他用夏四奶奶的趕早上墳、避人耳目,用避無可避的“躊躇”和“羞愧”再現了老人的困窘。然而,這一切又在華大媽“跨過小路”的那一刻有了些許不同。“呆呆的坐在地上”的華大媽,看到夏四奶奶“排好四碟菜,一碗飯,立著哭了一通,化過紙錠;心里暗暗地想,‘這墳里的也是兒子了’”。華大媽應是根據站著哭做出了判斷,倘是父母或丈夫,理應跪著哭。接著,她又看到,“那老女人徘徊觀望了一回,忽然手腳有些發抖,蹌蹌踉踉退下幾步,瞪著眼只是發怔。華大媽見這樣子,生怕他傷心到快要發狂了;便忍不住立起身,跨過小路”。“傷心到快要發狂”正是華大媽自己的體驗,在“這墳里的也是兒子了”的判斷后,她推己及人,又從夏四奶奶的神態和動作推測對方必定也是悲從中來、痛不欲生;“忍不住”是身不由己的狀態,華大媽的內心被深切的同情驅使著,表現在外部行動上是跨過了墳場中分隔著死刑犯和窮人的那條小路。兩位母親雖然也存在著看與被看的關系,但華大媽在強烈的同情的作用下,無須刻意,一步就“跨越”了禮俗和律法的界限,打破了這層關系。這時沒有看客,也沒有被看者,只有基于母親的身份和喪子之痛而來的聲息相通的情感。

但夏四奶奶的發抖和發怔,卻并非僅如華大媽所推想的,由巨大的哀痛所致,而是徘徊觀望時看到了那一圈花環。即便華大媽已跨過小路,夏四奶奶的“眼睛仍然向上瞪著”,可見震驚之強烈。她指引著華大媽也去看,于是,華大媽看到那“一圈紅白的花”,“不覺也吃一驚”。兩位母親一起“明白看見”:“花也不很多,圓圓的排成一個圈,不很精神,倒也整齊。”這時,“華大媽忙看他兒子和別人的墳,卻只有不怕冷的幾點青白小花,零星開著;便覺得心里忽然感到一種不足和空虛,不愿意根究”。回看華大媽給小栓燒過紙錢后呆坐原地,“仿佛等候什么似的,但自己也說不出等候什么”,或可推斷她所等候的是小栓的亡靈能向她顯現些什么,這原是生者面對陰陽兩隔的死者時最強烈的期待。她大概也明白等候的渺茫,卻又不愿立即撲滅這無告的希冀。當華大媽在夏瑜的墳頭看到了花環,觀望對比之后“忽然感到一種不足和空虛”。“不足和空虛”是由于小栓的墳頭并無異象,也并未傳遞出什么逝者的消息,她的等待原本很微末,在花環的刺激下忽而騰躍起來,卻又迅速落空,她無從根究也不愿根究。小栓是病死的,亡魂能否顯靈對華大媽來說只是一個模糊朦朧的混沌念想,并不構成執念。

面對花環帶來的震驚,與看向旁邊的華大媽不同,夏四奶奶“又走近幾步,細看了一遍”,要去根究一番。她沒有跟華大媽討論花環的由來,卻也道出了后者心中的困惑,開始“大聲”地解開花環的疑團:“瑜兒,他們都冤枉了你,你還是忘不了,傷心不過,今天特意顯點靈,要我知道么?”對幾乎一無所知的夏四奶奶來說,夏瑜死得不明不白,她只得到了一個死的結果和一座新墳,于是,被禮制和冷眼壓抑的情感,在花環的激發之下,化為不甘的執念,脫口而出。她相信夏瑜是冤死的,地下的亡魂是要顯靈申冤的;她也相信,她所不知道的,“天都知道”,她詛咒報應的到來,希望那只烏鴉飛上墳頂,給予確證,讓夏瑜安息。在這個意義上,夏四奶奶所要根究的并不是花環本身,不明就里的老母親也不可能把花環理解為夏瑜的同志所表達的緬懷與敬意,她要根究的是花環所昭示的地下冤屈和天上果報能否顯于人間,這也是悲苦無告的夏四奶奶所依憑的唯一念想。可惜,烏鴉“鐵鑄一般站著”,沒有任何回應,夏四奶奶的聲音也變為發抖的游絲,“在空氣中愈顫愈細,細到沒有”。魯迅不愿意用廉價、輕巧的神秘主義給夏四奶奶和讀者任何虛幻的安慰。

跨過小路的華大媽實則遭遇了比單純的同病相憐更復雜、更沉重的一場相遇。她跟夏四奶奶一起站在夏瑜的墳前,一起凝視花環,共同震驚、疑惑,并在自己無從根究之時,籠罩在夏四奶奶聲淚俱下的根究中。她為著母親之間共通的悲戚來到夏四奶奶身旁,卻經歷了對夏瑜之死高度聚焦的凝視,在更深刻的層面上見證、共享了夏四奶奶的執念。直到“許多的工夫過去了;上墳的人漸漸增多,幾個老的小的,在土墳間出沒”,方才以更多窮苦人的涌入,以普遍化的底層悲苦,讓華大媽從凝視性場景中抽身,她“不知怎的,似乎卸下了一挑重擔”。帶著單純的同情心試圖安慰夏四奶奶的華大媽是不必背負重擔的,重擔只能來自花環所牽連的一系列根究,這才是“曲筆”更深層的意涵。或者說,沒有“跨過小路”這個行動,沒有“重擔”這個細節,僅有“一圈紅白的花”不足以呈現魯迅對“將令”的領會。

這次意外的凝視對華大媽來說是瞬時性的,然而,被卸下的重擔畢竟一度背負在人物心中,花環是無解的,過程所顯現的意義比答案更重要。對夏四奶奶來說,她無法放過自己所執念的根究,直到“遲疑了一刻,終于慢慢地走了”,依然“自言自語的說:‘這是怎么一回事呢?……’”。最終,卸下的重擔與走不出的執念并立,兩位白發母親相攜而歸的意義表明,失去小栓的華大媽所指示的民眾的凄苦與失去夏瑜的夏四奶奶所影射的革命者的冤魂同在。經過了凝視與根究,她們的相互扶持在魯迅筆下曲折地表達了民眾與革命者從更內在的方向上悲歡相通的基礎。

在小說中,華大媽和夏四奶奶都不占據全知視角,但作者和讀者都明白夏瑜之死的意味。夏瑜的犧牲指向革命的失敗,但這并不說明犧牲是無價值的。它的意義當然不是以血祭奉獻于小栓的人血饅頭,照見愚昧和殘忍,而是以革命者啟蒙的方式告訴牢頭“這大清的天下是我們大家的”,如此落下的“笑柄”又通過反革命者的講述和麻木民眾的附和讓革命的理念得以廣泛傳播。然而,夏瑜的犧牲如果僅從這個角度來再現,令人沮喪,他對阿義的憐憫被視為發瘋,得不到任何理解與呼應。小說唯一的亮色“一圈紅白的花”,既不足以平衡失敗的革命所面對的黑暗現實,也沒有達到魯迅此前所呈現出的對辛亥革命的思考深度。因此,對《藥》的解讀往往以最末一章為界呈現割裂狀態:前面圍繞人血饅頭的情節設置與人物刻畫是成功的,后面為花環添加的曲筆則是潦草、失敗的,即便經過孫伏園的闡釋,依然有差強人意的觀念化痕跡,其中欠缺的正是對結尾部分的細讀。

如果說《狂人日記》是魯迅對晚清民初的啟蒙與革命進行反思的綱領性文本,我們在其中已經看到他經由社會結構視野將民眾視為革命主體的初心[13],那么《藥》的第四章就以華大媽“忍不住立起身,跨過小路”,與夏四奶奶一起站在夏瑜的墳前,面對花環所經歷的根究、凝視、背負重擔與相攜相扶,昭示了極為樸素的受苦人之間的共情與相通,禮制與律法被自然而然地舍棄,執念與追問被無意識地分擔。恰恰是這種非刻意性促成兩位母親相伴著踏上歸途,我們有理由將其視為普通民眾階級意識覺醒進而與革命者走向聯合的情感基礎。

二、民族與國家:從《金鐵主義說》和《中華民國解》說起

《藥》不僅經由“曲筆”在局部和細節處勾畫出民眾的樸素情感及聯合的可能,同時小說也可視為魯迅民族-國家觀的一種文學表達。歷來對《藥》中“華”“夏”二姓的理解都是華夏一家,由此隱喻了整個“中華民族”。但在《藥》的寫作前史中,蘊含著魯迅對民族-國家關系更深刻的思考。

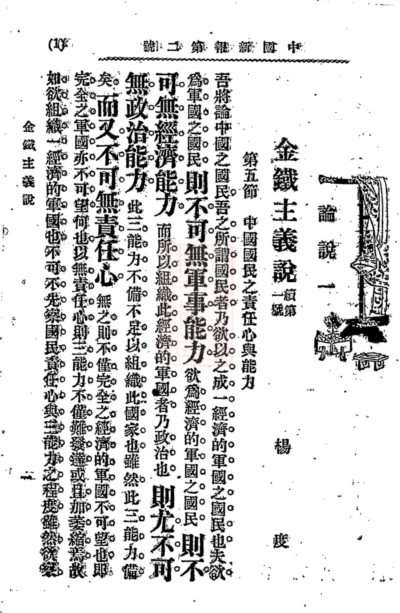

楊度《金鐵主義說》,《中國新報》1907年第5期

1907年1月,楊度發表《金鐵主義說》。金鐵主義的核心觀點,在幾個月前楊度創辦的《中國新報》中已經披露:“吾人所欲建設之完全國家,乃為經濟戰爭國,故吾人之主義乃世界的國家主義,即經濟的軍國主義。以此主義,可以立國于世界而無不適故也。然欲成一經濟的軍國,則不可不采世界各軍國之制度,而變吾專制國家為立憲國家,變吾放任政府為責任政府。……故吾人以為國民未有自負責任之心,以改造責任政府耳,不然,何難之有。夫以責任之人民,改造責任之政府,是之謂政治改革。居今日而謀救中國,實以此為至易至良之惟一方法。”[14]“經濟戰爭國”“世界的國家主義”“經濟的軍國主義”等,是楊度基于英國社會學家甄克思(Edward Jenks)的人類社會發展三階段說(謂“蠻夷社會”“宗法社會”“軍國社會”)而“創造”的新詞,在他看來,甄克思的學說是“一定不移之公例,無論何種社會,而莫之能外者也”[15]。本著“不當以理論決,而當以事實決;又不當以他日之事實決,而當以今日之事實決”[16]的原則,楊度按其所認識的現實,以及對民族-國家基本原則的理解,提出為避免“以內部瓜分之原因,而得外部瓜分之結果”,中國只能“就現有之君主立憲為宜,而以滿漢平等、蒙回同化,以實行國民統一之策”,因為“吾人之所問者,不在國體而在政體,不爭乎主而爭乎憲”[17]。在《金鐵主義說》中,他有如下總結:

中國云者,以中外別地域之遠近也。一民族與一民族之別,別于文化。中華云者,以華夷別文化之高下也,即此以言,則中華之名詞,不僅非一地域之國名,亦且非一血統之種名,乃為一文化之族名。故春秋之義,無論同姓之魯衛,異姓之齊宋,非種之楚越,中國可以退為夷狄,夷狄可以進為中國。專以禮教為標準,而無有親疏之別。其后,經數千年混雜數千百人種,而其稱中華如故。以此推至,華之所以為華,以文化言,不以血統言,可決知也。故欲知中華民族為何等民族,則于其民族命名之頃而已。含定義于其中,與西人學說擬之,實采合于文化說,而背于血統說。華為花之原字,以花為名,其以之形容文化之美,而非以之狀態血統之奇。此可于假借會意而得之者也。[18]

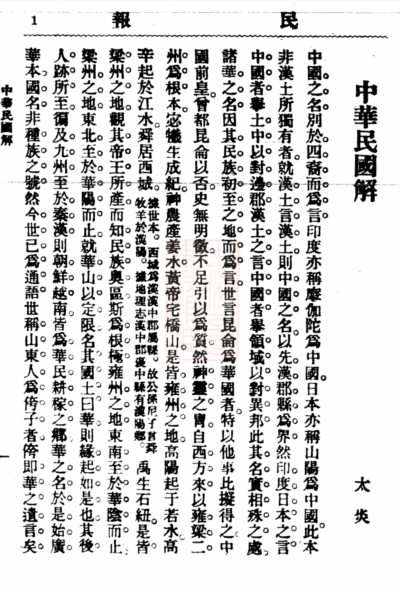

楊度如此冠冕堂皇地宣揚君主立憲、滿漢平等,要求以(儒家)文化立中華,包含著批駁革命黨人“排滿”、提倡民主共和的意圖,使章太炎們不能接受。《金鐵主義說》連載完結后的1907年七月,章太炎在《民報》發表《中華民國解》,就如何理解、定義“華夏-中國”展開論述,他指出:“華本國名,非種族之號,然今世已為通語。……正言種族,宜就‘夏’稱。……夏本族名,非邦國之號,是故得言‘諸夏’。……是故華云夏云漢云,隨舉一名,互攝三義。建漢名以為族,而邦國之義斯在,建華名以為國,而種族之義亦在,此中華民國之所以謚。”[19]顯然,章太炎更注重從歷史傳承中提取民族國家的要義去建構現代中國,而非以某種文化正統為立國依據。

近年來,學術界對楊章論爭有不少研究,有一類見解頗受關注,即基于“中華民族”“多元一體”的現實形態,對章太炎等革命黨人提倡的“排滿”“驅除韃虜”展開非歷史的批評。有學者甚至認為:“且不論章太炎關于中國歷史上與邊疆少數民族的關系上的認識是否正確,至少有一點是可以確定的,這就是,章太炎在《中華民國解》中所描繪的中華民國,基本上是一個單一民族的國家,即由漢族一個民族構成的‘中華民國’。”[20]這種去歷史化的現實感知與去政治化的歷史研究明顯簡化了歷史與現實的復雜關系,我們不能因后來“五族共和”的實行就否定先前革命的合法性,也不能僅為強調“五族共和”及領土完整,就肯定君主立憲的合理性。對此,張志強將章太炎的民族主義思想放置在晚清的政治思想格局中,就其復雜內涵進行闡釋:

在與立憲派、“金鐵主義”說的論辯中,章太炎確立了革命派民族主義的“歷史民族”內涵,以此區別于從《春秋》學華夷之別原理引申而來的“文化民族”;在批駁嚴復以民族主義為宗法社會專屬產物的觀點中,章太炎確立了“政治民族”的主張,強調了民族主義的現代政治性格;在與反對一切強權和暴力的無政府主義者的論辯中,章太炎則為民族主義劃定了其之所以成為一種“主義”的基本界限,以“無生主義”的理想來突(凸)顯和映襯出民族主義發揮作用的范圍及其限制,從而展現了民族主義思想在章太炎自身思想結構中的位置。如果說“歷史民族”和“政治民族”的說法界定了章太炎民族主義的核心內涵,那么“無生主義”則描摹出了他確立民族主義主張背后的更高理想,正是這種超越民族主義的理想成為了他的民族主義思想的基本背景,同時也彰顯了他的民族主義的實質。[21]

在此基礎上,汪暉更加突出論爭的政治性:“從表面看,章太炎與楊度的分歧集中于中國的統一是否以文化同化為前提,但這一策略分歧實際上建立在對于帝國主義勢力及其干涉方式的不同判斷之上。”“章太炎與楊度均支持多民族的中華之統一,兩者的分歧在于主權形式的差異,即以漢人主導還是維持滿族統治,由此引申出革命共和還是君主立憲的政治對立。章太炎批評楊度的‘文化中國說’,以及建立在同化和議會選舉基礎上的國家形式。”就章氏“歷史民族論”,汪暉認為:“用語言緣起論的方式對種族概念的論述,有力地解構了本質主義的種族觀及其衍生話語。盡管他對中華民國的構想與歐洲殖民主義知識仍然存在著語詞(種族、民族、總督制等)上的重疊,其同化說也未能完全自洽,但其要點是從歷史脈絡內部探尋一條不同于歐洲民族主義的、能夠抵抗帝國主義侵略的、促進被壓迫民族平等共處的道路。因此,章太炎的民族主義的倫理性質需要從其政治內涵方面加以論述。”[22]

章太炎《中華民國解》,《民報》1907年第15號

章太炎與楊度的分歧并非本文關注的核心問題,上述梳理是為了更好地幫助我們切入魯迅的思想世界,考察其面對楊章論爭時的傾向、選擇及由此生長出的思考。

1907年,青年魯迅在《文化偏至論》中對金鐵主義等晚清諸思潮展開批判:“誠若為今立計,所當稽求既往,相度方來,掊物質而張靈明,任個人而排眾數。人既發揚踔厲矣,則邦國亦以興起。奚事抱枝拾葉,徒金鐵國會立憲之云乎?”[23]魯迅認為其時影響頗大的金鐵主義不過枝葉而已,并沒有抓住根本問題,也絕不可能靠它真正走出一條屬于中國的現代之路。雖然楊度的《支那教育問題》及《金鐵主義說》均強調“國民”的重要性,但魯迅此時要講的恰是“個人”,兩者的差別顯而易見[24]。

1908年夏,魯迅為與周作人合譯的《裴彖飛詩論》寫了一則“譯者附記”,云:“往作《摩羅詩力說》,曾略及匈加利裴彖飛事。獨恨文字差絕,欲迻異國詩曲,翻為夏言,其業滋艱,非今茲能至。”[25]其時,周氏兄弟正與錢玄同等人在章太炎的東京寓所聽講段玉裁《說文解字注》等小學經典,因章太炎正擔任《民報》主筆,寓所就在《民報》社內。而錢玄同則已于前一年加入同盟會后改名錢夏,號漢一,字中季[26]。魯迅在“附記”中使用“夏言”,正與錢玄同的改名同出一源,含有與滿族之大清劃清界限之意。就是說,至少在1908年夏,青年魯迅心中還奔涌著身為被壓迫民族而自然形成的排滿情緒,因此他加入了光復會,融入其時風起云涌的革命浪潮之中。

但魯迅很快就放棄了這種過于簡單化的民族主義情感。我們無法判斷這一轉變始于哪個具體的時間點,又是出于怎樣的考慮。根據現有資料,1910年12月21日,魯迅致許壽裳的信中已將“華夏”合稱[27],寫于1911年底或1912年初的《〈越鐸〉出世辭》同樣是“華夏”合用[28]。可以推定,至少從1910年末開始,魯迅已經不再抱先前激進的排滿主張,徹底舍棄了簡單的民族主義情感。或許,這與他經由《文化偏至論》《摩羅詩力說》等文開始的對中國問題的整體性、持續性思考有著內在的邏輯關系。

三、“夏”與“華”:重整“革命中國”與“文化中國”

在寫下《藥》之前的兩個多月,即1919年2月15日,魯迅為《新青年》“什么話?”欄目輯錄了林傳甲、林紓等人的若干言論。第一段是林傳甲《中華民國都城宜正名京華議》中的幾句:“夫吾國建中華二字為國名。中也者,中道也;華也者,華族也;五色為華,以國旗為標幟,合漢滿蒙回藏而大一統焉。”又有:“日本維新,實賴福澤諭吉之小說。吾國維新,歸功林琴南畏廬小說,誰曰不宜?”[29]

據《魯迅全集》注,“‘什么話?’,《新青年》從第五卷第四號(1918年10月)起開辟的一個輯載荒謬言論的專欄”[30]。欄目首開,胡適就闡明了意圖:“我們每天看報,覺得有許多材料或可使人肉麻,或可使人嘆氣,或可使人冷笑,或可使人大笑。此項材料狠(很)有轉載的價值,故特辟此欄,每期約以一頁為限。”[31]

魯迅為這個欄目僅做了一次輯錄。我們或可設想,林傳甲對“中華”之“中”的儒家意識形態化解讀,多半會讓魯迅想起十多年前的楊章之爭。此時林傳甲的主要身份是教育家、地理學家,其學術工作是組織并修撰《大中華地理志》。1919年8月,《大中華京師地理志》面世,林傳甲在自序中說:“今倭人著支那省別地志十八冊,滿洲蒙古等志,遇事留心,彼知我而我不自知,國人日鶩空談游戲,放棄良好光陰,是自亡也。救國之道無他,勤學好問而已。”[32]可見,他面對帝國主義列強的攫取、擴張,與楊度一樣,亦有亡國之憂。而孔教會會長陳煥章的序則提示了另一個要點:“林君服膺孔教,嘗曰:‘吾以孔教會為天,地學會為地,將終身于是焉,而無所逃于天地之間’。”[33]可見林傳甲的中華地理觀確有深厚的儒家文化淵源,且意識形態色彩濃郁。

在革命方興未艾之際,楊度、林傳甲等基于儒家意識形態的“中華觀”,與章太炎建立在革命的、歷史化的方法之上的“中華民國”觀之間的沖突,并沒有因為辛亥革命和中華民國的建立而徹底消弭,至少對魯迅來說是這樣。棘手之處在于:對“中國”而言,上述兩者是否始終形同水火,毫無和解可能?如果是,現代中國要如何面對這一不容忽視的“中國觀”的內在分裂;如果不是,“文化中國”和“革命中國”和解的可能性又在哪里?因此,魯迅輯錄林傳甲之言的動機,應不僅是表面看到的展示荒謬觀點那么簡單,更切實的目的在于揭示晚清至民國以來“中國觀”的持續分裂狀況,將這個緊要的問題借由林氏其人其文微妙地呈現出來。

盡管魯迅似未直陳過對此類問題的看法,但這不意味著他沒有思考。身為光復會會員[34],魯迅對清政府的仇恨是強烈的,他自己也并不隱諱。可是,魯迅不會抽象地論及“國家”“民族”這些概念。在這個意義上,《藥》可視為對現代中國已經面對卻未能解決的“文化中國”與“革命中國”之內在矛盾的思想呈現,因而也是對“國家”與“民族”之關系問題的藝術化表達。

眾所周知,夏瑜隱喻犧牲的革命者秋瑾,從文學性視角看,“夏瑜”之名甚至更符合烈士的性情、精神。無論是1905年冬為反對日本頒布《取締清國留學生規則》而舉行罷課的行動中,還是1907年夏在得悉戰友徐錫麟起義失敗后做出的生死抉擇中,秋瑾的剛毅言行、高潔品格都印證了她自己的詩句“一腔熱血總難涼”[35],她朝向生命的極致拋灑著“夏”之熱烈,一如夏花般絢爛[36]。歷史學家李零說:“夏、商、周,古人叫‘三代’。從時間上講,夏是開頭。從空間上講,夏是中心。……古之所謂‘中國’,其實是以夏地為中心的天下概念。”[37]但在《藥》中,“夏”既接續了空間中心的歷史意涵,又被賦予了現時代革命中心的信仰機能,漢民族,亦即“夏”是晚清革命的主要動力,是辛亥革命的主力,身兼光復會、同盟會會員的秋瑾正是“革命中國”的先驅者和犧牲者。已有研究指出:“秋瑾的英雄形象和動人的事跡,深深地印在魯迅的腦海里。他年復一年,月復一月地,不斷思索,探求,他想徹底弄清秋瑾犧牲的意義和價值。他也想弄清秋瑾的革命英雄主義給后人的影響,他更想從這一事件中應該吸取什么樣的教訓。”[38]《藥》就是魯迅思索、探求的成果之一。通過由“秋”而“夏”的巧妙轉換,犧牲的革命者被轉喻為《藥》中“夏”所承載的民族歷史和精神血脈。

顧炳鑫繪《藥》插圖

華老栓一家是普通的國民,也是組成國家的最小單位。所謂國民,更準確地說是“華夏”之國的國民,兩字缺一不可。魯迅取“華”為姓的意圖是明確的,可為什么會以“栓”為名,且父子倆共用一字?從中國基層社會傳統說,取“栓”為名,一般寄托的是普通百姓在較為艱苦的社會條件下,意欲拴住、保全性命的生存期待。查《現代漢語詞典》,除“特指槍栓”外,“栓”有兩個義項:一是“器物上可以開關的機件”;二是“(瓶)塞子,泛稱形狀像塞子的東西”[39]。這兩個意涵都可以放進《藥》中做深層分析。后一個意思以民心之“栓”指向國民有待啟蒙或自我覺悟,可將之視為其時“文化中國”的現實性——正是幾千年的儒家政治教化和文化統治,阻滯了民心民智的開啟;前一個意思中,“栓”本身是“開關”的重要機件,合則關,啟則開,喻指能否扳動門栓、開啟民心民智是打開救國之門的關鍵,可視為“文化中國”的可能性。在小說中,無論是用人血饅頭治病還是夏瑜與牢頭攀談卻反遭毒打,都是民心栓塞的象征,夏瑜的革命熱情與民眾的麻木、牢頭的暴虐形成鮮明對照,這里既包含現代的“革命中國”與老舊的儒教“文化中國”之間的激烈撞擊,也包含著魯迅對辛亥革命脫離民眾的批評。本文要強調的是,華大媽跨過了那條被禮制和律法劃定的小路,由花環的“曲筆”經歷了對夏瑜之死的凝視和承擔,最后與夏四奶奶一同離去,正是這個過程中看似不經意的行為和突發的遭遇,激活了啟動門栓的機制,在樸素的民眾情感上增加了革命亡魂的執念和重量,也讓我們看到了“文化中國”在正統儒教地表下被掩蓋起來的一面,看到了“樸素之民,厥心純白”[40]的力量和可能性。如此,歸途與來路將不再重復,原本各自行路的兩位母親走到了一起。也就是說,在革命者的犧牲所給予的動力下,開啟乃至打碎文化和政治之“栓”,“華”與“夏”,“文化中國”與“革命中國”方才有可能合力重整民族與國家,造就出一個地理、主權意義上新的、現代的中國。進而,秋瑾犧牲的價值在《藥》中也得到了曲折的表達——無數革命者的犧牲所激發、喚醒的民眾內在情感,將以民族的苦難催動更廣泛的聯合,拆毀栓塞,疏通壅阻,為老舊中國煥發出現代新生。

小說中的夏三爺為避連坐之禍出賣夏瑜且得了賞銀;黑衣人一手斬殺夏瑜,一手撮著人血饅頭賣錢;牢頭阿義在夏瑜這里榨不出油水,連剝下來的衣服都要拿走,他們既是戕害夏瑜的兇手,又可視為依附于清廷暴力統治機器的螻蟻。這些從革命者尸身上分了一杯羹的人,除陰狠外更兼唯利是圖。滿臉橫肉、身著玄衫的康大叔則是從官方暴力統治機器延伸到基層社會的觸角,因其與官差相通、“消息靈”,頗顯高人一等,他既是人血饅頭交易的中間人,又是夏瑜之死的知情者和傳播者。在以康大叔為中心的輿論空間里,有游手好閑、無所事事、飽食終日的駝背五少爺,遲鈍、好打聽的幫腔者花白胡子,還有一個比花白胡子更為遲鈍、卻只有“二十多歲的”附和者等,他們的確麻木愚昧、趨炎附勢,但他們并不是普通民眾,至少他們是有錢有閑的非體力勞動者。他們對膽小、卑怯、從眾的華老栓夫婦施以充滿優越感的所謂關心、同情,不過是將受苦人的悲歡拿來作消磨時光的談資,夏瑜的言行也僅僅是助談興的佐料,又怎能領會夏瑜那句“這大清的天下是我們大家的”所表露的真義呢?

在這群人的比照之下,華大媽與夏四奶奶“聯合”的情感力量才顯得尤為重要。跳開點說,華大媽的不忍和夏四奶奶的根究正是中國共產黨革命動員中強有力的手段——訴苦——的雛形,從個人的苦難到階級共同的苦難是階級意識形成的必由之路[41]。中國共產黨在1949年建立新政權后,之所以能夠將政治認同鋪展到廣闊中國的“四遠角落”[42],克服多民族國家難以克服的痼疾,實現融合與團結,主要的政策和方法也建立在被壓迫者對壓迫和統治結構共同的情感經驗之基礎上。

四、犧牲、“散胙”與紀念:見證者烏鴉與行動者魯迅

對魯迅來說,無論是“犧牲”還是“犧牲者”,都是沉痛的字眼,也是理解其人其文的關鍵詞。“犧牲”一詞古已有之,到近代前后產生了新意。在古代,“犧牲”多指用于祭祀、陪葬或建筑奠基的牲畜,夏商之際還存在以活人獻祭的人牲[43],無論人畜,作為祭品都是被動的。而現代的“犧牲”多指與人有關的對象,包含了人作為主體超越一己之身的主動選擇。在這個意義上,如同宣誓“我以我血薦軒轅”的青年魯迅被晚清以降的革命浪潮召喚為一個現代戰士,“犧牲”這個古老的漢語詞匯在由古及今的時代轉型中被賦予了更復雜的情感內涵和政治動員意味,犧牲與革命從此有了難以割裂的關系。

《摩羅詩力說》中“為邦人之自由與人道之善”[44]而犧牲,是主動將自我奉獻于同胞的自由和理想信念,“是為了創造新的生命而失去生命”[45],即犧牲于革命事業,而《文化偏至論》中“用庸眾為犧牲”[46]是犧牲大多數而成就極少數天才。盡管在早期魯迅的思想脈絡中,成就天才的終極目的也是為了眾生,但依然可見其對普通民眾所采取的態度是尼采的超人主義。這兩篇寫于1907年的文章中,兩種“犧牲”之間的差異是明顯的,據此或可感知這一年魯迅“內面”的緊張和沖突。“內面”的緊張一方面源自他所汲取的思想資源頗雜亂,但在筆者看來,更為深刻地影響著他的取舍和傾向的恐怕是1907年7月徐錫麟、秋瑾等革命者的犧牲[47]。魯迅不得不思考自己要如何面對這些為了挽救國家于水火、為了民族的明天和他人的幸福而勇于獻出自己生命的犧牲者,他也不得不更進一步思考,普通民眾作為“邦人之自由與人道之善”的受益者,在革命尚未成功之際又該如何面對這些犧牲者。

秋瑾墓

當魯迅將自己放置于犧牲者的另一端,即幸存者時,他不僅在思想、觀念層面與這個問題相對峙,更要求自己在行動、實踐的方向上探求如何繼承犧牲者的遺志,踐行犧牲者未竟的事業,使犧牲者死得其所。于是,從1918年4月的《狂人日記》開始,魯迅便毫不遲疑地將犧牲的革命者召喚回來,讓他們在自己的文字中重臨于世,使更多的讀者想起他們,也逼迫自己時刻面對犧牲者在黑暗中凜冽的目光。

魯迅有不同于革命犧牲者的犧牲方式:以“壕塹戰”[48]式的斗爭,以“中間物”[49]的存在意識和“傻子”般的忠誠扶持青年、培育未來,以“這樣的戰士”[50]的姿態前行,以“一個都不寬恕”[51]的決絕遺世獨立。一言以蔽之,以全部的生命奉獻于犧牲者的靈前,照亮他們沒有走完的道路。于是,當女師大風潮再起,“正人君子”粉墨登場、謠諑漫天之時,他拆穿“費厄潑賴”,痛打“落水狗”[52];當段祺瑞政府悍然鎮壓手無寸鐵的青年,他一面東躲西藏,一面在沉痛中紀念死難者,同時又以剛猛的筆揭露殺人者的無恥;當左聯五烈士遇害,他在避難的悲憤中“怒向刀叢覓小詩”[53]。正因此,才會有《為了忘卻的記念》文末的這句話:“不是年青的為年老的寫記念,而在這三十年中,卻使我目睹許多青年的血,層層淤積起來,將我埋得不能呼吸,我只能用這樣的筆墨,寫幾句文章,算是從泥土中挖一個小孔,自己延口殘喘,這是怎樣的世界呢。”[54]“三十年”前,魯迅未必會想到“三十年”后依然如此,但這恰恰證明他一生都不得不一而再、再而三地面對鮮活赤誠的生命從自己的身邊逝去,不得不將無以復加的身心沉痛置于柔軟的毛筆之下,一次次切開血淋淋的傷口,把犧牲者最動人的形象描摹在紙上,向世界揭露劊子手的兇殘。可以想象,在夜深人靜時,魯迅凝視著《北斗》中珂勒惠支的版畫《犧牲》,他的臉上和心中,一定既有“憎惡和憤怒”,也有“慈愛和悲憫”[55]。

德國版畫家珂勒惠支作品《犧牲》

在這個意義上,魯迅的寫作是紀念,是警醒,更是行動。紀念并不是唯一目的,它表達了追思,卻并非幸存者對革命者的全部責任。至于告示天下、提醒世人,也不是魯迅寫作的終極指歸。魯迅的寫作是行動性的,他所擔當的是一個思想者和見證者無可推卸的使命。因此,抒情性的紀念從根底上是為了以自己的思想激起讀者的思想,而思想的核心問題之一,就是對犧牲之殤和革命失敗的反思。與紀念和行動相反的則是“散胙”,即“凡有犧牲在祭壇前瀝血之后,所留給大家的,實在只有‘散胙’這一件事了”[56];“犧牲為群眾祈福,祀了神道之后,群眾就分了他的肉,散胙”[57]。

可以說,《藥》的寫作本身就是一個行動,是對“散胙”的反抗,是對犧牲者的責任,也是幸存者的使命。落實在文本內部,整篇小說都可以看作烏鴉最后的那“一聲大叫”。烏鴉就是整個場景的見證者,它一直在現場目睹一切,見證了華大媽跨過小路,見證了花環,見證了夏四奶奶指天呼地的根究,也見證了民眾聯合的可能及重整民族-國家的情感基礎。而且烏鴉不是無言的見證者,沉默的見證者不成其為見證者,在“他們走不上二三十步遠”后的那“‘啞——’的一聲大叫”,正意味著烏鴉還是一個敘述者,它就是魯迅自己,他將自己化身為一只通常被嫌棄的惡鳥,向世界和世人揭示歷史的真相,更將新的可能傳遞出來。

如果說《狂人日記》是一個綱領性的文本,犧牲的革命者是其中的一環,那么《藥》就是以更直接的方式展現革命者的偉大和犧牲者的崇高,以更尖銳、沉郁的筆觸凸顯革命失敗的根本原因,揭露民眾的隔閡、麻木和一群看客的愚昧。但魯迅之為魯迅的可貴之處在于,他始終以向下的眼光感知地火的存在,因而,眼里所見的黑暗和心中所感覺到的絕望并不會凝固不變,而是隨時代和社會中變化著的地火的狀況及時調整、變化。在這個意義上,讓《藥》具備了充分復雜性的是對民眾聯合作為革命必要條件的探索,是寫出普通民眾源于身體和心靈深處的樸素情感與力量,寫出這力量是形成聯合的堅實基礎。在“曲筆”和“陰冷”之中,魯迅終究為“革命尚未成功”的“華夏”添了一抹微光。

注釋

[1] 魯迅:《吶喊·自序》,《魯迅全集》第1卷,人民文學出版社2005年版,第441頁。

[2] 魯迅:《〈中國新文學大系〉小說二集序》,《魯迅全集》第6卷,第247頁。

[3] 李長之:《魯迅批判》,岳麓書社2010年版,第73頁。

[4][5][8] 孫伏園:《談〈藥〉——紀念魯迅先生》,《民間》第3卷第13期,1936年。

[6] 魯迅博物館、魯迅研究室編:《魯迅年譜》第1卷,人民文學出版社1981年版,第394頁。

[7] 周作人:《魯迅小說里的人物》,河北教育出版社2002年版,第30頁。

[9] 魯迅:《藥》,《魯迅全集》第1卷,第463—472頁。文中所引《藥》引文均出于此。

[10] 章詩同注:《荀子簡注》,上海人民出版社1974年版,第210頁。

[11] 張榮錚、劉勇強、金懋初點校:《大清刑律》,天津古籍出版社1993年版,第358頁。

[12] 郭延禮編著:《解讀秋瑾》上,山東教育出版社2013年版,第5頁。

[13] 關于《狂人日記》的相關討論,參見李晨、郭春林:《“吶喊”的初聲及其他——從〈懷舊〉到〈狂人日記〉》,《文藝理論研究》2023年第6期。

[14][15][16][17] 楊度:《中國新報敘》,《中國新報》第1卷第1期,1907年。

[18] 楊度:《金鐵主義說》,《中國新報》1907年第5期。

[19] 章太炎:《中華民國解》,《民報》1907年第15號。

[20] 王柯:《構筑“中華民族國家”——西方國民國家理論在近代中國的實踐》,中國社會科學院近代史研究所編:《近代中國與世界——第二屆近代中國與世界學術討論會論文集》,社會科學文獻出版社2005年版,第65頁。

[21] 張志強:《一種倫理民族主義是否可能?——論章太炎的民族主義》,《哲學動態》2015年第3期。

[22] 汪暉:《世紀的誕生:中國革命與政治的邏輯》,生活·讀書·新知三聯書店2020年版,第140—145頁。

[23][46] 魯迅:《文化偏至論》,《魯迅全集》第1卷,第47頁,第53頁。

[24] 但這絕不意味著魯迅就是一個無政府主義者或自由主義者。即使對青年魯迅而言,任何單一的抽象概念似乎都不足以涵蓋其思想的復雜性。

[25] 魯迅:《〈裴彖飛詩論〉譯者附記》,《魯迅全集》第10卷,第457頁。

[26] 余連祥:《錢玄同年譜》,浙江大學出版社2021年版,第40頁。

[27] 魯迅《101221致許壽裳》云:“……夫豈天而既厭周德,將不令我索立于華夏邪?”(《魯迅全集》第11卷,第337頁)

[28] 魯迅《〈越鐸〉出世辭》云:“諸出響應,濤起風從,華夏故物,光復太半,東南大府,亦赫然歸其主人。”(《魯迅全集》第8卷,第41頁)

[29][30] 魯迅:《什么話?》,《魯迅全集》第8卷,第461頁,第462頁。

[31] 適(胡適):《什么話?》,《新青年》第5卷第4號,1918年10月。

[32] 林傳甲總纂,中國地學會編:《大中華京師地理志·自序》,中華印刷局1919年版,第2頁。

[33] 陳煥章:《大中華京師地理志·序》,第1頁。

[34] 2005年人民文學出版社版《魯迅全集》第18卷第6頁“1903年11月”條云:“此時或稍后(一說‘1908年’)參加光復會。”

[35] 秋瑾:《精衛石(彈詞小說)》,郭長海、郭君兮輯注:《秋瑾全集箋注》,吉林文史出版社2003年版,第497頁。

[36] 參見郭長海、李亞彬編著:《秋瑾事跡研究》,東北師范大學出版社1987年版。

[37] 李零:《我對“夏”的理解》,《蟋蟀在堂》,生活·讀書·新知三聯書店2023年版,第240—241頁。

[38] 郭長海、李亞彬編著:《秋瑾事跡研究》,第259—260頁。

[39] 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室編:《現代漢語詞典》,商務印書館2005年版,第1274頁。

[40] 魯迅:《破惡聲論》,《魯迅全集》第8卷,第32頁。

[41] 參見李放春:《苦、革命教化與思想權力——北方土改期間的“翻心”實踐》,《開放時代》2010年第10期;蔡翔:《革命/敘述——中國社會主義文學-文化想象(1949—1966)》,北京大學出版社2010年版,第286—300頁。

[42] 梁漱溟:《兩年來我有了哪些轉變》,《梁漱溟全集》第6卷,山東人民出版社2005年版,第881頁。

[43] 參見李碩:《翦商——殷周之變與華夏新生》,廣西師范大學出版社2022年版。

[44] 魯迅:《摩羅詩力說》,《魯迅全集》第7卷,第72頁。

[45] 雷蒙·威廉斯:《現代悲劇》,丁爾蘇譯,譯林出版社2007年版,第174頁。

[47] 《摩羅詩力說》(1908年《河南》第2、3號)和《文化偏至論》(1908年《河南》第7號)尚無法確證究竟寫于何時,但從發表時間看,很可能完成于1907年下半年或更晚,即徐錫麟和秋瑾就義之后。

[48][57] 魯迅:《兩地書》,《魯迅全集》第11卷,第16—38頁,第76頁。

[49] 魯迅:《寫在〈墳〉后面》,《魯迅全集》第1卷,第302頁。

[50] 魯迅:《這樣的戰士》,《魯迅全集》第2卷,第219—220頁。

[51] 魯迅:《死》,《魯迅全集》第6卷,第635頁。

[52] 魯迅:《論“費厄潑賴”應該緩行》,《魯迅全集》第1卷,第286—293頁。

[53][54] 魯迅:《為了忘卻的記念》,《魯迅全集》第4卷,第501頁,第502頁。

[55] 魯迅:《寫于深夜里》,《魯迅全集》第6卷,第518頁。

[56] 魯迅:《即小見大》,《魯迅全集》第1卷,第429頁。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號