1948年,丁玲在回憶《太陽照在桑干河上》[1]的創作緣起時這樣說道:“一九四六年七月,我參加了懷來土改工作團,后來我又轉到涿鹿縣,九月底就倉促地回到了阜平。這一段工作沒有機會很好總結。但住在阜平,我沒有別的工作,同時又有些人物縈回腦際,于是就計劃動筆寫這本小說。”[2]在這里,丁玲袒露了她當時的創作意圖,一是想為之前參加的土改工作做一個總結,一是想把在土改中遇到的縈回于腦際的人物寫出來。這兩個看似簡單的理由映射出丁玲在寫《桑干河上》時的某種身份自覺,她不僅是一個作家,還是一名黨的工作者。對之前參與的土改工作進行總結正是丁玲身為黨的工作者的職責所在。這種對“公家人”身份和職責的自覺于丁玲而言是一個漫長習得的過程,它與丁玲主體狀態的變化緊密相關。經過整風學習和“下鄉”運動后,丁玲的主體狀態處在一種“見到深廣后的平靜”中,但這種狀態在丁玲參加土改后被打破了,原本“平靜”的主體在遭遇具體的革命實踐后產生了“內在矛盾”,《桑干河上》正是丁玲以寫作實踐來克服這一“內在矛盾”的嘗試。

《太陽照在桑干河上》,丁玲著

光華書店1948年9月版

一、丁玲的進步:

從“熱情”到“平靜”

1946年夏天,丁玲在張家口收到馮雪峰從上海寄來的一封回信。馮雪峰在信中說道:

“讀了你大略說你八九年來生活的經過和簡單介紹陳明兄的信,我是很感到一種理解到什么叫真摯似的愉快的。你的性格,我覺得,大致上沒有什么改變,但你的心情卻的確有些不同了。這我很同意你自己的說法,是一種進步。‘平靜’是和‘熱情’一樣需要,無論寫文,無論做任何別的事情。我們所要注意的,大抵‘平靜’須是見到深廣,沉著而堅毅地工作的意思,所以這是‘熱情’之最高級的表現。……我忽然想起了這一點,是因為我相信你在長期的磨練中已經逐漸達到了深廣明快的地步,并且能夠沉著和堅毅的緣故。”[3]

從上述回應可以推測,丁玲在此前曾致信馮雪峰并和他分享了自己在陜北幾年來生活和心境的變化。她在那封信中應該講述了自己從“熱情”轉變到“平靜”的過程,并認為這“是一種進步”。馮雪峰認同丁玲對自己的這個判斷,進而對“熱情”與“平靜”的內涵及關系做出了解讀,并將這種“平靜”視為“熱情”最高級的表現。問題在于,丁玲所說的“平靜”究竟指涉了一種怎樣的主體狀態?這種“平靜”又是如何形成的?

回顧丁玲長達九年的陜北生涯,她的確經歷了一個從“熱情”到“平靜”的轉變。1936年11月,丁玲到達黨中央所在地保安。當時的丁玲想當紅軍甚于當作家,所以在被選為中國文藝協會主席的第二天就奔赴了前線。這種渴望參與革命實踐的“熱情”始終驅動著丁玲。1941年,丁玲發表了文章《戰斗是享受》,這篇雜文鮮明地體現了當時她所追求的生命哲學。她在文中寫道,“只有在不斷的戰斗中,才會感到生活的意義,生命的存在, 才會感到青春在生命內燃燒, 才會感到光明和愉快啊!”[4]可見,丁玲孜孜以求一種“斗爭哲學”,有著“不甘于平庸的生活而尋求生命的熱和力”[5]的渴望。然而,她最終未能從“文小姐”轉變為真正的“武將軍”。在發表這篇雜文之前,丁玲已經遭遇了革命“一般化”[6]的困境。從前線歸來后不久,丁玲被毛澤東指派為中央警衛團政治處副主任,這段經歷并不愉快:“晚上,政委、團長、主任和我在一塊聽匯報,九個連的干部在這里匯報連隊今天干了些什么事,我一天,一點意思也沒有,沒有大問題,盡是雞毛蒜皮的:這里缺一個理發師;那里有一個戰士的老婆來了,要找一間房子住;那里又要毛驢,去拖柴禾……這些我沒有辦法插嘴,而且我,哎呀,太瞌睡了,太瞌睡了,我聽了一點也引不起興趣!”[7]這些“雞毛蒜皮的小事”和丁玲想象中的革命斗爭生活大相徑庭。正如吳舒潔所言,奔赴延安之前的丁玲一直在進行的是一種“英雄主義的敘事”,“這樣一種敘事方式意味著,革命的目的是為了顛覆生活的常態,因而它只能是一種奇觀化的突變”[8]。當這種“奇觀化”的革命想象遇上延安“雞毛蒜皮”的革命日常,丁玲陷入了如何面對革命日常生活的困境。這一時期的她陷入了深深的苦悶,對革命現狀的不滿也體現在她同時期的創作中。在一種知識分子的批判性視野中,丁玲寫作了小說《在醫院中》、雜文《干部衣裳》、《風雨中憶蕭紅》、《“三八節”有感》等批判革命現狀的作品。無論是《在醫院中》“陸萍”對醫院環境的批評,還是《“三八節”有感》對延安女性現狀的不滿,丁玲身上“革命者”與“作家”雙重身份的矛盾開始愈加的凸顯。她曾以為革命經驗轉化為寫作資源是理所當然的,但是在乏味的經驗性事務中,丁玲感嘆道:“感情因為工作的關系,變得很粗,與初來時完全兩樣。”[9]如果說曾經的丁玲憑借對革命的“奇觀化”想象平衡了“革命者”和“作家”雙重身份之間的張力,那么當她開始對革命工作加以排斥時,這種平衡就不攻自破了。

1938年3月8日,丁玲在西安召開的“三八”節紀念大會上講話

這一主體矛盾因為隨后開展的延安文藝座談會有了解決的可能。1942年5月2日至23日,延安文藝座談會在楊家嶺辦公廳樓下的會議室召開,此次文藝座談會的目的意在解決中國無產階級文藝發展道路上遇到的理論和實踐問題。毛澤東在會議的開幕式與閉幕式上分別做了“引言”與“結論”,兩部分講話合并后正式發表在1943年10月19日的《解放日報》。丁玲全程參加了這次文藝座談會,可以說,毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》是她思想發生蛻變的分水嶺。

5月2日,毛澤東在文藝座談會開幕式上發表了“引言”。“引言”總結了五四以來中國革命文藝運動的歷史經驗,著重談了文藝工作者的立場,態度,工作對象和學習問題。丁玲在5月16日的座談會討論上發表了題為《關于立場問題我見》的發言,整理后刊載于《谷雨》雜志。此發言是丁玲對毛澤東開幕式“引言”的直接回應,從中可以看到她的思想轉變。在這篇文章中,丁玲主要討論了“文藝的黨性”和“立場與方法”兩個問題。她在明確提出“文藝應該服從于政治”的觀點上,主張作家要首先明確自己的立場:“共產黨員作家,馬克思主義者作家,只有無產階級的立場,黨的立場,中央的立場。”[10]正是從這時起,丁玲在理性上對自我身份有了明確的定位,她首先是一名黨員,其次才是一位作家。經過了身份意識的糾偏后,丁玲對“寫光明,還是寫黑暗”有了新的認識:

“我認為這個表面上屬于取材的問題,但實際是立場與方法的問題。所謂缺點或黑暗不過是辭句之爭。假如我們有堅定而明確的立場和馬列主義的方法,即使我們說是寫成黑暗也不會成問題的,因為這黑暗一定有其來因去果,不特無損于光明,且光明因此而更彰。假如這一個問題只限于取材上去論爭,那將限于什么真實不真實,看不看見等瑣碎中而得不到正確的結論。”[11]

丁玲認為,“寫黑暗”是可以的,但其目的在于分析出“黑暗”之所以為“黑暗”的“來因去果”。這個問題的關鍵是作家要有正確的立場和方法,在此基礎上對“來因去果”的發掘能夠深化革命的認識,因而“寫黑暗”反而能使“光明因此而更彰”。丁玲因此獲得了一種顧全大局的視角去看待革命的現狀。這一點在她隨后公開發表的文章《文藝界對王實味應有的態度及反省》有著明確的體現。這是丁玲在5月27日中央研究院召開的“黨的民主與紀律”座談會上的發言,可以視為她對《講話》的進一步回應。在發言中,丁玲對《野百合花》的發表和相關編輯工作作了檢討,進一步深入反省了此前引起熱烈討論的《“三八”節有感》。丁玲認為,這篇文章在“立場和思想方法”上出了問題,其中最關鍵的問題是“那文章本身仍舊表示了我只站在一部分人身上說話而沒有站在全黨的立場說話”,“不合乎團結的需要”[12]。丁玲由此將關注的焦點從個人體認的現實問題轉移到了革命事業的未來上,婦女解放本就是中國革命的一個組成部分,應該從全面、長遠的革命目標來看待,考慮當下團結的需要。《講話》之前的丁玲深陷于知識分子的苦悶,黨員身份的自覺及其所要求的革命“大局觀”讓她得到了解脫。

1943年春,陜甘寧邊區發起了大規模“下鄉”運動。這場運動為丁玲實踐《講話》所要求的文藝“為工農兵服務”方向提供了契機,也為丁玲成為名符其實的“公家人”提供了現實的可能。1944年5月,丁玲和陳明一同來到了延安周邊開荒和紡織工作做得都很好的麻塔村。丁玲在麻塔村住了三天,她不僅和村民同吃同住,還幫助他們解決生產過程中遇到的問題。在根據這段經歷寫成的《三日雜記》中,丁玲這樣寫道:“這天下午到晚上,我們都成了這村子上婦女們的好朋友,我們一刻也不得閑。她們把我們當成了知己,一定留我們第二天不走,問我們下次啥時候再來。我們也不由得更加惜別了,心里想著下次一定要再來才好。”[13]這種“知己”之情深深打動了丁玲,她從心底感受到了與群眾交往帶來的滿足感。《講話》之后的丁玲從理性上明確到了“黨員”立場,在這次下鄉中,丁玲開始真正從情感上接受“公家人”這一身份。

1948年5月,丁玲與女兒蔣祖慧在華北解放區正定縣

1945年,丁玲在一封給胡風的信中這樣袒露自己的變化:“過去我有時的確常為別人擔心而煩惱,而損害了自己,這是因為我太熱情,太不懂事,太不客觀,也太無辦法的原因。現在呢,我冷靜些了,而且也要量一量自己的本領,斗爭并非在一旁吶喊,或煩躁,這是須要自己更加倍工作,而且是找那最便利的武器的呵!”[14]這里所說的“冷靜”和馮雪峰在來信中提到的“平靜”正是丁玲在經過整風學習和下鄉運動之后體認到的心境。此時的丁玲找到了將實踐經驗轉化為主體構成資源的方式,整風學習使得丁玲在理性上獲得了一種處理現實問題的視角——將“黑暗”納入革命事業的大局視野中,使之成為使“光明”更加彰顯的合法性資源,下鄉運動則讓丁玲感受到了平庸生活中真實的激情,在與不同人交往的過程中產生出“知己感”般的情感共鳴。這正是這種“平靜”成為“熱情最高級之表現”的原因,相較于丁玲初來陜北時對革命懷有的“戰斗的激情”,此時的“平靜”是丁玲在長期學習和實踐后積淀的結果,是經歷了情感和身體雙重轉變后的狀態,因而比單純的革命熱情更豐富更深厚也更有力量,得以促使丁玲“沉著”“堅毅”地投入到工作中。

二、“內在矛盾”的產生:

作為難題的“顧涌”

1946年5月4日,中共中央發出了《關于清算減租及土地問題的指示》,晉察冀解放區隨即展開了土改運動。此時的丁玲正滯留在張家口,她敏銳地覺察到這將是一場翻天覆地的變革,立即決定不再北上東北,而是和陳明一起參加晉察冀中央局組織的土改工作隊。1946年7月到9月,丁玲先后參加了懷來縣辛莊和東八里村以及涿鹿縣溫泉屯三個村子的土改工作,這段經歷是小說《桑干河上》創作素材的直接來源。回顧丁玲的創作緣起,她所提到的“縈回于腦際的人物”就是在這期間遇到的,對這些人物的感觸既是丁玲創作小說的動力,也是她主體產生內部矛盾的原因。其中,《桑干河上》“顧涌”的原型是最讓丁玲感到困惑的一個人物。

1946年8月,在涿鹿縣桑干河畔溫泉屯參加土改工作的丁玲。

“顧涌”是丁玲在懷來縣東八里村參加土改時遇到的。丁玲在1955年回憶中談到:“有一天,我到一個村子去,看見他們把一個實際上是富裕中農(兼做點生意)的地拿出來了,還讓他上臺講話,那富裕中農沒講什么話,他一上臺就把一條腰帶解下來,這哪里還是什么帶子,只是一些爛布條,腳上穿著兩只兩樣的鞋。他勞動了一輩子,腰已經直不起來了。他往臺上這一站,不必講什么話,很多農民都會同情他,嫌我們做的太過了。我感覺出我們的工作有問題,不過當時不敢確定,一直悶在腦子里很苦惱。”[15]這個場景在丁玲心中留下了極其深刻的印象,在丁玲看來,這個富裕中農是值得同情的。然而,在初期的土改運動中,當時中共中央并未出臺統一明確的階級劃分標準,許多中農在實際的運動中被錯劃為富農和地主而受到侵犯。1948年初,領導晉綏解放區土地改革運動的晉綏分局書記李井泉在給毛澤東的報告中就談到了中農被亂劃成分的問題[16]。丁玲同樣覺察到了這個問題,才會坦言“我們的工作有問題”,也就是說,土改工作與丁玲個人情感判斷之間發生了齟齬,它打破了丁玲之前“平靜”的主體狀態。對于黨員丁玲來說,革命實踐是她主體構成的應有之義,但土改工作與個人情感判斷之間的分裂使她難以將革命實踐經驗合理地轉化為主體構成的資源,也對準確把握黨的意志產生了困惑。

值得注意的是,這一矛盾的產生并未使丁玲對革命本身的正當性產生懷疑,這一點首先表現在《桑干河上》前十章的敘述中。小說在寫到土改小組進村前花了整整十章的篇幅來描寫土改前暖水屯的情況。在這前十章里,丁玲呈現了暖水屯基本的權力結構和村民們的生活狀態。1946年的暖水屯已有了共產黨領導的鄉村基層政權組織,此前也已經進行了兩次減租清算斗爭。村中的惡霸地主在這兩次減租清算中被斗爭,但是村民們的生活狀況卻沒有多大改善。這一點集中體現在新生政權代表婦女主任董桂花身上。身為組織干部,她是政治上的領導者,但是現實生活中,她卻連基本的生存都很難維持。小說通過董桂花在識字班的體驗將這種困境以心理波動的方式呈現了出來。“從前張裕民告訴她說婦女要抱團才能翻身,要識字才能講平等,這些道理有什么用呢?……他把她硬拉到這婦聯會來,他老說為窮人做事,為窮人做事,如今為了什么窮人,連自己還要更窮了呢。”[17]在這里,董桂花已經開始對所置身的組織產生懷疑,識字班內鮮明的貧富差距讓她感到意外的諷刺。此外,丁玲還細致地描寫了村民在土改前的心理。小說第八章題為“盼望”,恰當地點出了土改前暖水屯大部分村民的心理狀態。由于之前兩次清算的不徹底,村民們“有意見,沒有說出來,他們有仇恨,卻仍埋在心底里”,“他們希望再來一次清算,希望真真能見到青天”[18]。

1946年5月4日中共中央發布的《關于土地問題的指示》,簡稱《五四指示》

正是通過對暖水屯基層組織困境和村民心理的描寫,丁玲為土改的發生提供了自己的解釋。在暖水屯,想要徹底改變村莊原有的權力結構和解決基層組織的困境,必須再進行一次徹底的變革。同時村民們也渴望“變革”,他們期待一股強勁可靠的外力來促使他們邁出第一步,也需要契機來實現自我成長。正是在這兩個基礎上,丁玲為土改蓄了勢,暖水屯的土改不是一場全憑黨的意識形態所型構的政治運動,它的發生基于村莊現實和黨的意志兩方情勢的暗合。前十章正是丁玲為“土改”所作的合理性說明,而“顧涌”正是在這種意圖下出場的。因此,丁玲在提筆寫這個人物時是將其置于這場革命內部進行考量的,她從一開始就把“顧涌”的難題當作革命內部的問題來把握,而非經由這一難題去質疑革命本身的正當性。

把小說中寫到“顧涌”的章節做一個統計,可以比較直觀地看出丁玲在文本中處理這一難題時的思考軌跡。這些章節分別是:一、膠皮大車;二、顧涌的家;四、出偵;十二、分歧;十九、獻地;二十二、盡量做到一致;三十五、爭論;三十七、果樹園鬧騰起來了;五十一、胡泰;五十二、醒悟。全書總共五十八個章節,“顧涌”的難題貫穿小說敘事的始終。在上述十個章節中,有三章與土改工作小組關于斗爭對象的討論直接相關,分別是“十二、分歧;二十二、盡量做到一致;三十五、爭論”。從第十一章土改小組進村開始,小說的情節就開始不斷地延宕,圍繞著“應該斗爭誰”這個問題,干部們之間產生了嚴重的分歧,顧涌正包含在這個分歧中。從這一點來說,顧涌在這里確實是作為土改工作組的“難題”出現的。但丁玲沒有僅限于此,在將“顧涌”難題表現為土改工作組的難題外,她還穿插著寫了土改不同階段“顧涌”的家庭矛盾及其自身的困惑。這主要體現在“十九、獻地;五十一、胡泰;五十二、醒悟”三章中。在第一次農會時,顧順因為父親顧涌的成分不明被拒絕參與農會,這極大地打擊了顧順的積極性,并由此引發了父子二人的矛盾。如果說“應該斗爭誰”這個問題一直貫穿于土改工作的始終,那么“顧涌”的困惑及其家庭的矛盾則始終圍繞著“是否應該主動獻地”這個問題展開,這也是父子兩人最大的分歧。由此可以看出丁玲在對待這一人物時的復雜考量,她沒有僅將“顧涌”難題置換為土改工作組的難題來處理,而是將其放在與這場革命的關系中來思考,通過寫他對這場土改的困惑來反觀這場運動本身。可以說,在小說中,“顧涌”是丁玲得以對土改進行審視的一個視角。

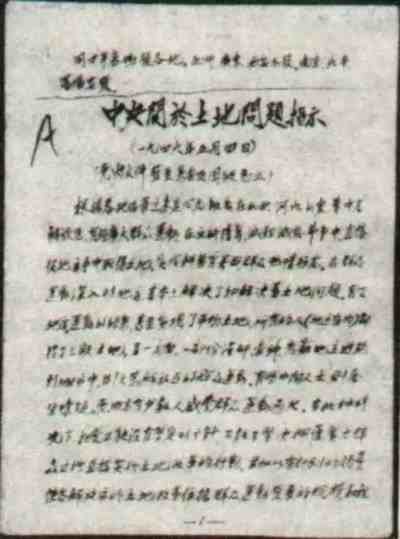

《太陽照在桑干河上》手稿

事實上,“顧涌”難題連帶著兩個具體的政策問題:以怎樣的標準進行階級劃分以及如何實踐群眾路線。如前所述,當時官方并未出臺明確的關于階級劃分的規定,丁玲也曾回憶道:“在當時,任弼時同志的關于農村劃成分的報告還沒有出來。我們開始搞土改時根本沒什么富裕中農一說,就是雇農、貧農、富農、地主。”[19]此外,就《五四指示》而言,其本身包含著群眾路線執行上的矛盾性。“正如劉少奇所說,‘五四指示’是一個并不徹底的轉變,它同時包含了‘批準’和‘照顧’兩方面的內容。‘批準’即放手發動群眾,批準群眾自發獲取土地的各種形式;‘照顧’則是對一些情況、一些人要做特殊處理,不得過度剝奪。”[20]對丁玲來說,這意味著她在寫作時需要在把握土改方向和意義的基礎上,對階級劃分做出自主理解同時平衡政策本身包含的兩面性。

為了準確把握黨的意志,丁玲曾在創作途中將原稿的一部分拿給當時察冀區地委書記趙振中審閱,但在“顧涌”這個人物身上,兩人產生了分歧。在丁玲看來,“顧涌決不能把他劃成富農,他應該是一個富裕中農”,“凡是以勞動起家的,我們把人家的財產、土地拿出來,是不大妥當的,也是說不過去的。”[21]丁玲堅持了她在土改實踐中獲得的認識,但趙振中“非常不同意”,“他說還是應當分他的地。”[22]這使得丁玲非常苦惱,她原本想通過寫作來解決“顧涌”難題的設想因此中斷。1947年5月,晉察冀中央局組織干部下去調查土改情況,丁玲主動停止寫作,參與了冀中土地復查的工作。“我當時很苦惱,覺得沒辦法,但也沒法講,心理卻還是不同意,于是無可奈何,又下農村去了”。[23]正是這次經歷,為丁玲解決“顧涌”難題以及克服這一難題背后的“內在矛盾”提供了契機。

1948年8月,丁玲(右三)在晉察冀邊區涿鹿縣溫泉屯,與土改工作隊員、村干部在桑感河畔果木園合影。

三、“未完成”的革命難題

與“內在矛盾”的克服

1947年5月,丁玲大約在寫到小說40章時停筆參加了冀中的土地復查。在寫給陳明的一封信中丁玲透露了此次參加復查的目的:“這次決定去冀中搞土地改革是有意義的,尤其對我的未完之作。……我去搞土地改革的中心是了解熟悉群眾路線的干部作用。這是我文章中最需要的。”[24]事實上,這時小說的矛盾已經激化到了頂點,土改工作因為干部們之間的分歧而停滯不前,劣紳錢文貴的勢力依舊猖狂,并且因為干部和群眾的矛盾(劉滿和張正典吵架事件)致使暖水屯內的干群關系極度緊張。這正是丁玲所說的想了解“群眾路線中干部作用”的原因所在,更進一步說,丁玲此次參加復查,其實是想去了解在現階段具體的土改工作中,干部們是如何理解黨的政策并將之付諸實踐的,以期從中獲得解決“顧涌難題”和自身困惑的經驗資源。

然而,此次土改復查令丁玲失望。在1947年5月15日到29日的《東行日記》中,丁玲記錄了當時看到土改中過火的情形:“區委報告了一般的情形,縣區干部還沒有很好明白群眾路線的精神,而村子上一下子就干起來了。群眾中的積極分子推開了落后的村干部。殺人、打死人之風很盛行。”[25]在上述記錄后面,丁玲總結了土改工作中存在的五個問題,并說道:“但我認為,自少奇同志報告后,即中央局也未有很好討論,有一致思想”[26]。丁玲沒有在日記中寫明她所說的“少奇同志的報告”的具體文件。但是,她參加的這次土地復查運動,正起因于劉少奇對晉察冀土改工作的批評。1947年4月30日,受薄一波《關于晉冀魯豫區土地改革情況的報告》中所提出干部問題的影響,劉少奇在晉察冀中央局干部會議上做了《關于土地改革問題的講話》,批評晉察冀在貫徹“五四指示”的過程中反了“右”傾錯誤,建議學習晉冀魯豫的做法,走群眾路線,一切由群眾去辦,村村點火,戶戶冒煙,分浮財,挖底財,分土地,把地主掃地出門。[27]5月3日, 中央工委在阜平縣城南莊召開領導干部會議,正式提出要對晉察冀的土改工作進行復查[28]。5月6日,劉少奇和朱德再度發出指示,要求此次土地復查運動要“完全割掉封建的尾巴”。[29]所以,丁玲參加的這次土地復查本身就是土改激進化過程中的一場運動。相較于第一次土改經歷,這一次對丁玲的沖擊更大。暴力土改的發生使得丁玲的愿望落了空,她在事后失望地說道:“我明白這段生活對我全是有用的,但寫這本小書能用的實際材料卻不多,我便按照原定的計劃繼續寫下去。”[30]這次走馬觀花的經歷沒能為丁玲提供解決矛盾的實際材料,但是,她也經此發現即使是組織上層在土改政策上也未能有“一致思想”,意識到這個時期土改政策的不穩定性。事實上,就在丁玲結束土改復查返回抬頭灣后不久,中央6月初在行唐縣上碑村召開了全區“糾偏”緊急會議,對土改復查中的“左”傾錯誤進行糾正。

1954年春,丁玲重訪當年參加土改工作的涿鹿縣溫泉屯

當覺察到土改政策的不穩定后,丁玲開始自主地對復查時所看到的情況進行反思。通過對土改局勢深思熟慮的審思后,小說中解決矛盾的關鍵人物章品出場了。經丁玲事后回憶,她花了整整一周時間來寫章品的出場,“只寫章品出場一節,就花費了一個多禮拜,在院子里走來走去,因為他是作為一個優秀的共產黨員出現的。”[31]作為優秀黨員的章品無疑是丁玲理想中的干部形象,他當過八路軍,打過游擊戰,積累了豐富的斗爭和農村工作的經驗。章品對農民的心理非常了解,“像這種新解放區,老百姓最恨的是惡霸漢奸狗腿,還不能一時對這種剝削有更深的認識,也看不出他們是一個階級,他們在壓迫老百姓上是一伙人,哪怕有時他們彼此也有爭鬧。所以第一步還是要拔尖,接著就得搞這些人。不過得讓老百姓從事實上啟發思想,認清自己的力量,才會真真掃除變天思想,否則總是羊肉好吃怕沾上腥的。”[32]在這里,章品明確地指出了斗爭對象確定的標準,斗爭的首要對象應該是老百姓最痛恨的人,所以要“拔尖”,而不是必須按照政策教條地去尋找占地最多的“大地主”。事實上,在華北地區,很多地方根本就沒有典型的“地主”,這也是土改中著名的“華北難題”[33]的由來,也即類似秦暉所說的“關中無地主,關中有封建”[34]。

章品之所以成為暖水屯土改工作轉折的關鍵性人物,一個原因就在于他對政策的靈活把握,在章品看來,政策的實施是要依據“老百姓的情況”適時調整的,和文采對農民的輕視相反,章品一直堅信農民要想“翻身”就必須依靠自身的力量,因而他從進村開始,就不斷地從言語上去激發農民的政治主體意識。更重要的是,章品看到了土改工作中干部的重要性,所以他沒有像文采那樣一進村就急著開農會,他甚至取消了已經布置好的農會,改開黨員大會,因為他明白“不進行干部教育在這個村子上是不合適的”[35]。這一點暗合了當時的土改趨勢,1947年8月4日,劉少奇在給中央的報告中明確說道:“我們干部強迫壓制群眾的作風,脫離群眾,已達驚人程度,其中貪污自私為非作惡者亦不很少。”[36]事實上,從1947年7月的中央土地會議開始,中共就開始將相當一部分精力放在農村各級組織的整頓上,等到劉少奇作了上述報告以及《中國土地法大綱》的通過,黨內隨即開始了一場大規模的整黨運動。丁玲在5月末返回抬頭灣繼續寫作,也就是說,丁玲寫章品出場時黨內的整黨運動還未正式開始,從一點來說,丁玲對土改趨勢的把握是十分準確的。

《太陽照在桑干河上》連環畫,紅葉繪,上海人民美術出版社

在章品領導的黨員大會上,村干部們對自身進行了反思并正式確定了斗爭對象——錢文貴,至此小說前期最大的矛盾——“應該斗爭誰”這一問題得到了解決。值得注意的是,丁玲雖然將章品作為“鬧斗爭”這一結構得以完成的關鍵人物,但她并沒有安排章品直接參與這場斗爭,反而著重突出了章品在臨走前對張裕民的囑咐。“張裕民又望望他,他也對他望望,兩個人都明白了是個什么問題梗著,半天,章品不得不說:‘人千萬別打死。’……‘干部里有這種想法的可多著呢。’‘這是一種變天思想,咱們要糾正它,隨便打死人影響是不好的。咱們可以搜集他的罪狀交給法院,死人不經過法院是不對的。咱們今天斗爭是在政治上打垮他,要他向人民低頭,還不一定要消滅他的肉體。你得說服大家。……要往死里斗,卻把人留著;要在斗爭里看出人民團結的力量,要在斗爭里消滅變天思想。’”[37]顯然,深諳農民心理的章品明白農民在斗爭中的問題:“要末不斗爭,要斗就往死里斗”,這背后體現的正是農民因“變天思想”而產生的報仇心理。

在之后的三章描寫斗爭大會,丁玲有意在敘述上保持了一種節制,雖然她寫了村民控訴和斗爭錢文貴場面的激烈,但小說同時保留了對村民“報仇心理”的呈現,沒有完全將暖水屯的村民描寫為一群理性的,以形成鮮明階級意識的革命主體。“人們只有一個感情——報復!他們要報仇!他們要泄恨,從祖宗起就被壓迫的苦痛,這幾千年來的深仇大恨,他們把所有的怨苦都集中到他一個人身上了。他們恨不能吃了他。”[38]丁玲在小說中有意表現出農民們在翻身和報仇雙重心理上的混雜狀態,并通過章品對之進行了比較深入的反思。由此,《桑干河上》對土改的思考溢出了“農民成長”的主題,“農民如何克服自身的落后性,已經取代農民/地主的矛盾,成為農民翻身成長中的第二個關鍵點”[39]。這也是后來江青讀完小說向陳明提出意見的原因。1948年 8月18日,陳明寫信給丁玲,告知江青的感受:“她和老艾還有一個感覺,她說很不容說清楚。他們感到錢文貴對農民的迫害,農民后來翻身,兩者的斗爭,尚不尖銳。翻身大會寫得很好,總覺得力量不夠”[40]。農民“力量不夠”,說明此時暖水屯村民還沒有成為完全的革命主體,這場在暖水屯發生的革命,是一場未完成的革命。

1948年12月,丁玲在莫斯科。這張照片刊于1949年出版的俄文版《太陽照在桑干河上》。

正是意識到這是一場不徹底的革命,丁玲才確定了處理“顧涌”難題最終的態度。如前所言,小說中顧涌困惑的核心要點在于“要不要獻地”。這種困惑情緒在斗爭錢文貴后集中爆發:“像我這樣的人,受了一輩子苦,為什么也要和李子俊他們一樣?我就憑地多算了地主,我的地,是憑我的血汗,憑我的命換來的呀!”[41]可見,顧涌并非不愿意獻地,他不滿意的點在于覺得不公平。在他看來,自己和李子俊是有本質區別的,他的土地并非像李子俊那樣不勞而獲,而是通過幾十年的受苦得來的,理應具有合法性。正當顧涌陷入苦惱的時候,丁玲安排胡泰出場來解答顧涌的疑惑。胡泰是顧涌的親家,在土改中被劃為富農,雖然被拿了地,但沒有被沒收其他浮財。胡泰勸顧涌獻地,并給出了兩個理由,一是因為“地多了自己不能種,就得雇人,如今工價大,不合算。八路軍來了,跑買賣好……”,二是認為“窮人一畝地都沒有,自己也是窮人過來的,幫窮人一手是應該的”[42]。胡泰通過自身現狀的分析和對土改正義性的強調來安慰顧涌,顧涌聽了胡泰的話后,覺得“聽得很舒服,答應照著他說的辦”[43]。然而,仔細分析胡泰的理由和顧涌困惑的核心點,我們會發現胡泰的勸慰并沒有正面解答顧涌對階級劃分的困惑。胡泰給出理由的重點在于“不吃虧”,也即他從實際的物質角度來分析獻地這一事情的利弊,并且還能順便“幫窮人一把”,而顧涌真正的困惑在于“不公平”。因此,雖然胡泰的說法極大安慰了顧涌并給了他主動獻地的決心,但顧涌最終還是沒能獻成地。當他看到曾經交好的李寶堂成了“辦公事的”,干部們“有說有笑的,誰也沒有看見他”,他害怕起來,站在遠處想“連李寶堂也瞧不起人了”,這種巨大的疏離感使顧涌最終放棄了獻地。[44]

《太陽照在桑干河上》連環畫,紅葉繪,上海人民美術出版社

既然胡泰的話沒能徹底解答顧涌的疑惑,丁玲又為何要讓他出場呢?事實上,在1949年發行的東北初版本中,這一章的原名為“富農的想法”[45]。可見,丁玲之所以安排胡泰出場,目的是為了讓胡泰說出他內心對土改的看法。他的觀點之所以能夠暫時寬慰顧涌的心,是因為他們屬于同一類人,有著相似的現實處境。胡泰在勸慰顧涌的話中多次表明“八路軍來了,跑買賣好”,“大同一拿下來,咱們買賣就好做了”[46]。正是這種對未來的展望,讓顧涌相信“他們在新社會里生存,是只有更容易的”[47]。丁玲在這里有意凸顯了胡泰和顧涌將來發展商品經濟的可能性,這一點丁玲自己也在事后確認:

“我在土改法公布以前就已開始寫這部小說。我原想把顧涌這一形象描寫成一個愿意把自己的一部分土地交給無地農民的中農。可惜,我在小說中未能把這種意圖貫徹到底。可是我覺得,我在解決領導對待顧涌的態度問題上的處理是對的,因為,為了在中國發展商品經濟,剝奪這類農民的土地是不應該的。”[48]

從上述解釋可以看出,丁玲是在未來“新中國”發展的視野中來看待和理解土改的。一方面,除了未完成的革命主體外,“顧涌”是這場土改的另一個未竟之業,他最終未能真正融入革命后的新秩序。另一方面,由于考慮到“顧涌”這類人在將來發展商品經濟的可能性,丁玲在小說的最后將他的階級界定為富農,干部們只拿了他一部分土地,沒有全部剝奪。由此,丁玲在小說中通過“顧涌”難題的處理呈現了土改所面臨的一個難題,對于“顧涌”這類在將來有著重要作用的人物,現階段的革命應該如何來安放他們的位置?這體現了丁玲對土改的復雜思考。

正是在對“顧涌”難題的處理中,丁玲意識到了土改政策的不穩定性以及土改運動本身的有限性。丁玲曾在1942年《文藝界對王實味應有的態度及反省》一文中堅定表達了想成為一名“名副其實的黨員”的志愿,之后的她時刻保持著對這一志愿的自覺。“顧涌”難題所帶出的內在矛盾正是這種高度自覺性的體現。面對土改工作與個人情感判斷的齟齬,丁玲在《桑干河上》的寫作過程中并未拘泥于具體的政策,而是將實踐經驗的反思轉化為把握黨的意志動向的資源。這也是《講話》精神活生生的體現,意味著一位“黨員作家”在火熱的斗爭生活中思想境界得到了全面深化。她的主體性不僅體現為對“公家人”身份的明確和自覺,同時表現在對生活世界的沉潛和反思。對土改未完成革命的思考和“顧涌”難題的處理,表明丁玲已超出普通黨員“螺絲釘”的自覺而具有了能動的反思意識。因此,《桑干河上》的創作歷程既包含了丁玲對中國革命的深入思考,也是她精神成長的一次重要跨越。■

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號