《講話》透辟地解答了文藝為什么人、如何為、普及與提高等馬克思主義文藝理論的經典命題,也正確地解答了暴露與諷刺、文藝統一戰線等困擾延安文藝家的現實問題。由于《講話》既高屋建瓴,又將心比心,極大地打通了文藝家的思想,實現了革命文藝界的大團結。廣大革命文藝工作者按照《講話》精神深入生活、轉變立場、用情創作,很快就推出了秧歌劇《兄妹開荒》、歌劇《白毛女》、歌曲《南泥灣》、新編歷史劇《逼上梁山》、小說《小二黑結婚》《荷花淀》、詩歌《王貴與李香香》等優秀作品,喚醒中國、團結中國,使文藝成為推動中國民族、民主革命的深厚動力,迎來了革命文藝的第一個高峰。

▲王大化李波表演秧歌劇《兄妹開荒》

僅從這個層面上看,《講話》對于中國革命文藝的貢獻就是空前的,但不止如此,《講話》還深刻地影響了社會主義革命、建設、改革時期的文藝創作,是社會主義文藝的基本遵循。更重要的是,《講話》開創了社會主義文藝的廣闊道路。之所以這樣說,是因為《講話》雖然對文藝做了一些本質性規定,制定了革命文藝、社會主義文藝的大方向,但通往這個大方向的方式方法卻異常豐富。值得注意的是,雖然一些文藝工作者已在這條道路上進行了孜孜矻矻的探索,也積累了一定經驗,但由于主客觀條件限制,這條道路未能得到充分展開,也由于理論總結不到位,我們未能充分認識這條道路的廣闊性,因而這仍是一條未完成的道路。而且,與習近平總書記《在文藝工作座談會上的講話》,在第十次、十一次文代會上的講話及他關于文藝工作的系列重要論述對讀,在中國特色社會主義新時代的語境中觀照,這種“未完成性”就更加明顯,更值得重視。因此,筆者將以柳青、趙樹理、周立波這三位在《講話》精神影響下成長起來的文藝大家不同的探索為例,分析這種“未完成性”,以為當下文藝創作提供借鑒。

▲歌劇《白毛女》,導演王濱、水華,1951年

壹

柳青:史詩追求

柳青對《講話》精神的踐行堪稱“苦修”,歷經多年如一日、艱苦卓絕的追求,他創作了系列優秀作品,特別是社會主義文藝經典之作《創業史》,展示了社會主義史詩創作的難度及可能達到的高度。

對于在《講話》影響下進行創作的歷程,柳青幾次提及,并用“三個學校”的說法形象地概括自己的認識,即“生活的學校”“政治的學校”和“藝術的學校”。“生活的學校”“就是社會,就是毛主席所說的:長期地無條件地全心全意地到工農兵群眾中去,到火熱的斗爭中去,和勞動群眾相結合”。“政治的學校”“就是學習馬列主義毛澤東思想,以及黨的方針政策”。“藝術的學校”“就是向古今中外的典范作品和優秀作品學習”。而且,這三個方面相輔相成,不可偏廢,“一方面進入生活的境界,另一方面進入藝術的境界,并以當代最先進的世界觀將二者結合起來,對從事文學創作的人是非常重要的。”[2]

“三個學校”中,柳青認為“生活的學校”“是文學工作的基礎”,為此,要想寫作,就要“在生活中間塑造自己,在實際斗爭中間塑造自己。不要等到拿起筆來寫小說的時候,在房子里頭塑造自己。”[3]

▲在榆林上學的柳青(中排右一)

柳青的回憶告訴我們,這個學校的教育有多么嚴厲。1942年延安舉行文藝座談會時,柳青在綏德。整風運動中學文件的階段,他在米脂參加鄉選,“觀察”生活,形成了一本農民減租保佃斗爭的“長篇”題材。秋天回到延安后,就默默叫勁,要完成這個“創作計劃”。沒想到1943年2月整風學習思想階段結束后,中央組織部頭一個就調他下鄉,到一個鄉政府擔任鄉文書,對此他“思想上沒有解決問題,只是在組織上服從了”[4],到了米脂后還在想變通的辦法,只是沒有實現,才到鄉政府當了文書。鄉文書的工作非常繁重,“除了要完成上級黨和政府交付的各項任務,經常拖著一根對付狗的棒子到各村奔波之外,老百姓關于寫介紹信,割路條,吵咀打架,種棉花的方法,以至于娃娃頭上長了一個瘡能否治療”,都要去找他。[5]更為嚴重的是,在這些工作中,“假使你要是厭煩,表現冷淡,老百姓就比你更冷淡,開會你說你的,他們吃他們的旱煙,你說完了,他們站起拍打了屁股上的灰塵走了,你的工作不會順利。”[6]工作任務空前繁重,物質生活也異常艱苦,以至于他大病一場,這時擺在他面前的“不僅是搞不搞文藝的問題,而更重要的是革命不革命的問題了。”[7]

▲柳青與群眾在田間

幸運的是,柳青經受住了考驗,他深刻地反思了自己,意識到自己以前自己追求進步,參加工作,“這里面也有為革命的成份,但極大的成份是個人的抱負,總不愿意做一個無聲無息的人”[8];意識到以前自己在生活上是受了優待的;尤其是意識到問題只在一點:“我和工農群眾有沒有感情?這種感情產生于正確的階級觀點。這種觀點是一個人首先發生強烈的革命的要求,而不是個人的創作要求”[9]。正因為如此,他初到鄉政府時那種“被放逐”的不健康感覺消失了,他拒絕了哥哥帶他回家養病的要求,也拒絕了縣委書記馮文彬要他到縣委工作一個時期的照顧,變得堅強起來,活躍起來,投入減租斗爭、反奸斗爭,在火熱的斗爭中“向鄉村黨員干部以及群眾積極分子學習了許多東西,互相間有了深一層的感情”,此后,柳青“不僅不想回延安,而且在縣里開會日子久了,都很惦念鄉上的事”,他“背著鋪蓋和農村干部一塊在街上走不臉紅了”,再不覺得有人笑話他了,也就說是,他的思想感情真正起了變化,正是因為這一變化,他“才能安安心心在鄉村政權里工作了三年,而不覺得時間長。”[10]考慮到柳青以后的作為,特別是中華人民共和國成立后,他放棄了在北京相對優渥的工作和生活條件,于1952年5月舉家到陜西省長安縣皇甫村安家落戶,參加了農村互助合作化運動的全過程,構思創作反映我國農村社會主義革命的史詩性著作《創業史》,我們在深深感動的同時,也清醒地認識到,柳青深入生活的過程的確猶如唐三藏西天取經,只有經歷了生活中九九八十一難的考驗,才能真正洗心革面、脫胎換骨。

▲《皇甫紀事——柳青》,趙耀、魏玉晶200cm×170cm,中國畫,2020年

然而,“生活的學校”只是第一關,“政治的學校”考驗同樣嚴厲。或者說,如果沒有“政治的學校”考驗,“生活的學校”這一關也很難過,因為,無論是深入生活,還是文學創作,都要抓住事物的本質,只有這樣,才能看得正確,看得深刻。正因為如此,柳青從未放棄“政治的學校”的考驗,在鄉政府做鄉文書時他就強迫自己讀馬列主義的書籍,一個夏天讀完了五本斯大林選集。也是在這一年,他細細地研讀了毛澤東的《湖南農民運動考察報告》,從中得到了深刻教育。在寫作《創業史》之前,他不僅反復學習黨和國家政策,而且系統地學習有關科學知識,“心理學、解剖學、還有邏輯學,政治經濟學,和他一貫喜歡研究的哲學,他都相對集中地進行了反復學習和鉆研。”[11]

▲在蘇聯時期的柳青

最后是“藝術的學校”。對于作家、藝術家而言,這是最后的一關,也是最關鍵的一關。文學藝術之所以是文學藝術,就在于它是以實踐精神的方式認識世界、把握世界,因而,來源于“生活的學校”“政治的學校”的內容,沒有經過“藝術的學校”的成功轉化,以美的方式表現出來,即使再豐富、再正確、再深刻,也是失敗的。作為一位認真到嚴苛的作家,柳青當然知道這個問題的重要性,因此,他時刻不忘接受“藝術的學校”的考驗。在《創業史》寫作不順的1957年,“他下決心暫時不寫了,幾乎一年沒有動筆,再一次對前人的作品進行研讀和對比”。他研究高爾基的作品,研究肖洛霍夫的作品,“托爾斯泰的三部長篇小說、巴爾扎克的幾部作品、《悲慘世界》《包法利夫人》《紅與黑》《紅樓夢》《三國演義》《水滸傳》、托爾斯泰的《藝術論》、劉勰的《文心雕龍》……隨時在案頭、床頭和手頭。”[12]

閱讀柳青談創作的文字就會發現,為了創作《創業史》,他是多么的深思熟慮,可謂殫精竭慮,對小說的結構、人物、語言、情節、細節、敘事動力、起承轉合等,他都反復斟酌,一一推敲,直至滿意為止,可有時候滿意了,過一段時間,又會有新的想法冒出來,于是只好推翻重來。對此,柳青是甘苦自知,他曾說:“作家在生活中形成一種藝術構思,并不是那么困難的事情。但是,作家要否定這種構思,要費加倍的時間和心血,在沒有新的藝術構思來代替的時候,就形成了創作苦惱。”[13]《創業史》第一部,柳青竟然寫了三稿!1956年寫第二稿時,他加了一個“題敘”,對全書的矛盾由來進行交代。這個“題敘”柳青寫了8個月。筆者做過統計,這個“題敘”約一萬六千字[14],相當于一個中篇小說。一個中篇小說,竟然寫了8個月,這在今天,幾乎是不可思議的事情。再細算一下,如果按天計算的話,平均下來,這個“題敘”,柳青每天也就是寫67或68個字。如此來看,這個“題敘”柳青簡直不是寫的,而是一個字一個字地“刻”出來的。僅憑這一點,說柳青是中國當代作家中的“苦吟派”毫不為過。

柳青創作精益求精的另一個生動事例是他對作家對象化的高標準嚴要求。馬克思主義認為,人不僅通過思維,而且也通過一切感覺在對象世界中肯定自己,這就是作家、藝術家的對象化。柳青很認可這個觀點,認為寫小說塑造人物“不僅僅作家的五官感覺對象化,而且包括精神感覺對象化的功夫”,這決定了“藝術形象化的程度”。[15]這如同演員登臺要進入角色,不過對作家來說更困難,一位演員只要進入一位角色就可以了,而一位作家要想成功,必須進入他作品的所有角色之中。柳青就是這么做的。創作《創業史》時,為了更好地進入角色,“他也開始‘演’,不自覺地演起來。一天,手中正端著個什么,兩只腳蹺著走,很生氣的樣子,嘴唇還在動彈,門簾響了,走進幾個人,是區上的干部,他哈哈大笑:‘你們來了,坐!坐!’區鄉干部都是有事才來,他必須把思想立刻轉過來,不過,心里很沮喪,進入角色,把自己完全沉入到角色的情緒中,要造成一種氣氛,要有大量的前期思考,一旦進入了,有著最佳的創作情緒,一旦破壞了這種氣氛,心里多么遺憾。”[16]這是柳青的女兒劉可風對父親“演”角色的回憶。這時的柳青,栩栩如生、活靈活現,是多么的可愛,又是多么的可敬。同時,我們也都為他好不容易才進入角色卻被打斷而感到有些可惜。

▲劉可風《柳青傳》,人民文學出版社,2016年(點擊圖片查看書籍詳細信息)

正是因為經受住了這“三個學校”的嚴峻考驗,柳青才創作出了社會主義文藝的史詩之作——《創業史》。我們并不是在比喻的意義上使用“史詩”這個術語,而是在嚴格的文藝理論意義上使用。從文學史的角度看,史詩是人類童年時期的產物,而且,如同馬克思所說的,還是古希臘人創造的藝術上的“一種規范和高不可及的范本”[17],因而,史詩被認為是藝術王冠上的明珠,在文體上具有崇高的地位。但隨著現代社會的來臨,空間拓展、時間加速、社會分裂,外部世界與人的心靈世界發生斷裂,人類再也無法像童年時期那樣用自然的眼光觀察有限但卻完整的世界,創作出包納人類整體生活狀況的史詩。如黑格爾所言,現代社會雖然還有人創作史詩,但這些作品卻“已脫離了近代各民族的巨大事跡,而逃到鄉村和小城市的家庭生活的窄狹范圍里去找材料”,“變成了田園生活的史詩”,因而輝煌不再。也因此,黑格爾高度強調小說的重要性,認為“關于現代民族生活和社會生活,在史詩領域有最廣闊天地的要算長短程度不同的各種小說。”[18]盧卡奇在黑格爾的基礎上前進一步,從文體演變的角度論證了小說作為現代社會史詩的地位,認為“小說是這樣一個時代的史詩,對這個時代來說,生活的外延整體不再是顯而易見的了,感性的生活內在性 ( die Lebensimmanenz des Sinnes) 已經變成了難題,但這個時代仍有對總體的信念 ( Gesinnung) 。”[19]他還進一步分析了史詩與小說方式的不同,指出“史詩可從自身出發去塑造完整生活總體的形態,小說則試圖以塑造的方式揭示并構建隱蔽的生活總體”[20]。為此,作為現代史詩,小說必須在“使自身抽象地系統化”[21]中構建、顯現自身的整體性,從而承擔起創造倫理道德、理想信念和文化認同的使命。

▲梁生寶與徐改霞

概括黑格爾和盧卡奇的觀點,就會發現,小說作為現代史詩,必須:一是表現各民族的巨大事跡;二是揭示并構建隱蔽的生活總體;三是在前兩者的基礎上承擔起創造倫理道德、理想信仰和文化認同的使命。以這三條主要標準觀之,毫無疑問,《創業史》是標準的現代史詩。也正是在這個層面上,柳青耗費無數心血為小說增補的“題敘”才具有了無可替代的意義,換言之,正是這個“題敘”賦予《創業史》以史詩品格。柳青自述,他寫《創業史》是為了寫“社會主義制度的誕生”[22],如果沒有這個“題敘”,這部小說就成了無源之水、無本之木,單薄很多。因為正是這個“題敘”把社會主義制度納入幾千年的中國歷史中觀察,使我們知道了社會主義這個新生事物是如何在封建社會、半封建半殖民地社會已耗盡其所能容納的全部生產力和精神能量后,在舊社會的胞胎里無比艱難而又不屈不撓地發生發展的,使我們知道社會主義這種嶄新的生產關系要想成長壯大,不僅要同舊的社會遺留(物質的、精神的)作斗爭,更要跟新社會中滋生的問題作斗爭。更具體地說,小說讓我們看到中國人民為了擺脫貧窮落后的生活狀況付出了多么艱辛的努力。在舊社會,他們像梁三老漢一樣,胼手砥足,流汗流淚,辛勞一輩子,所得仍然是貧窮。正因為如此,梁生寶才說他繼父的想法是沒出息的。也正因為如此,梁生寶才決定徹底告別這種沒出息的生活哲學,毅然決然地選擇和窮鄉親們一起走互助合作的社會主義道路。在這樣的視野中,小說具有了寓言色彩、象征意義,即具有了總體性。小說中的主要人物化身愚公,子子孫孫生命不息奮斗不已,齊心協力把封建主義、帝國主義、官僚資本主義三座長期擋在面前的大山搬走。在這樣的視野中,小說發出了一條近乎無限的時間射線,把未來納入自己的敘事之中,把今天的生活納入自己的敘事之中——我們今天的現實不過是梁生寶故事的延長與升華。在這樣的敘事中,中華民族的巨大事跡,中國人民追求美好生活的總體精神以及蘊含其中的倫理、道德、信仰,在紛繁蕪雜、變幻不已的現代生活中蓬勃升起,正如鮮艷的朝陽從無邊的黑夜升起,照亮世界。

這樣的作品,是當之無愧的社會主義文藝史詩,是人類文明史詩。

貳

趙樹理:民間立場

如果說,柳青通過自己苦吟式的寫作完成了《創業史》(第一部)這樣的社會主義史詩之作,并展現了社會主義史詩可能達到的高度,那么,趙樹理則扎根基層,如同一位經驗豐富的老農精心侍弄各種莊稼一樣,傾情探索各種民間文藝形式對于革命文藝、社會主義文藝的滋養,發掘其豐厚根基及借鑒、改造空間,用他自己的話說就是,他早在1934年“就發下洪誓大愿,要為百分之九十的群眾寫點東西”[23]。

▲趙樹理

趙樹理之所以選擇這樣的道路,與他的經歷有關。他幼年時代除讀書識字外,“還隨父親參加農民自樂班‘八音會’的活動”,這里是他“初級的語言學校”[24],是他的文藝啟蒙之地。這一特殊經歷培養了他對民間文藝的興趣、才干,如他的朋友王春所說:“他通曉農民的藝術,特別是關于音樂戲劇這一方面的。他參加農民的‘八音會’,鑼鼓笙笛沒一樣弄不響;他接近唱戲的,戲臺上的樂器件件可以頂一手;他聽了說書,就能自己說,看了把戲就能自己耍。他還能一個人打動鼓、鈸、鑼、旋四樣樂器,而且舌頭打梆子,口帶胡琴還不誤唱。”[25]他一個人就是一個小型演出班子,這樣的才能不利用簡直就是浪費。

▲戲曲藝人段二淼與趙樹理切磋戲藝

但這更是理性選擇的結果。趙樹理1925年夏天20歲時,考入長治省立第四師范學校,接受五四新文化運動影響,學寫新詩、新小說,讀他早期的作品,就會感到其中的新文化氣息還是很濃郁的。但現實教育了他。1926年暑假,他回老家,把自己視若珍寶的新小說和新文學雜志拿給父親和窮哥們看,可他們竟一點也不感興趣,他把魯迅的《阿Q正傳》讀給父親聽,父親聽了也只是搖搖頭,他說話一不留神帶出學生腔來,鄉親們立刻就開始議論他。這對他震動很大,促使他反思新文學,探索能讓農民接受、使他們覺醒的文藝形式。[26]而且隨著思考深入,他的認識也越來也系統,達到一定的理論高度。比如,他在1954年就認為中國各個藝術部門都有三份遺產:古典的、民間的、外國的,在新文化運動之后,由于有了“外國的”遺產,“文學藝術界曾有一度對待前兩種遺產取過消滅的態度”,但“幸而借著愛好者或藝人們的繼承和那些無緣得見或無心享受第三種遺產的廣大群眾的支持而保存下來”,新中國成立之前,在解放區,共產黨“對舊中國留下來的遺產,就開始采取了推陳出新的改革辦法;等到新中國成立,更把這種辦法推廣到全國,使這一工作走上了正路。”[27]看得出來,趙樹理認為中國文藝遺產的格局是古典、民間、外國(即新文化)三足鼎立,他對“外國”遺產對前兩者的“消滅”態度相當不滿。因為,農村對文藝的需求新文藝無法滿足,這需求又極大:“農村所需要的藝術品種類之多,數量之大,有時都出乎我們想象之外。”[28]

▲趙樹理和戰斗英雄們在座談寫作問題

趙樹理立足民間文藝,并不代表著他全盤接受它。實際上,由于長期浸淫其中,他深知其缺點,最主要的是,“農民能看到的書盡是些極端反動的書,這些書向農民宣揚崇拜偶像,敬鬼神,宣揚迷信,使農民聽憑巫婆擺弄”[29]。他看中的,是民間文藝在農村有廣泛的群眾基礎,有許多藝術形式、手段可以為我所用,實現普及新思想的任務。早在1941年,他就多次撰文討論這個問題,一方面強調通俗化的必要性,另一方面強調通俗化絕不是“拖住”,因為,通俗化“還得擔負起‘提高大眾’的任務,而不能‘把通俗化’本身降低到和群眾的落后情況平等’。這樣一來,通俗化的意義就更加重大了:它應該是‘文化’和‘大眾’的中間橋梁,是‘文化大眾化’的主要道路;從而也可以說是‘新啟蒙運動’的一個組成部分——新啟蒙運動,一方面應該首先從事拆除文學對大眾的障礙;另一方面是改造群眾的舊意識,使他們能夠接受新的世界觀。”[30]邊“破”邊“立”,趙樹理的態度很明確,思路也很清晰,為此,他強調決不能“把‘通俗化’和‘通俗文藝’混為一談”,進而“把‘通俗文藝’僅僅解釋為‘利用舊形式’”,因而導致“不得不迎合大眾,遷就大眾,而終于會連內容也成為大眾所‘習聞常見’的東西,把舊的毒素在不知不覺間又替大眾發揚起來;這正如魯迅先生所說:‘實際上倒盡了拖住的任務!’”[31]

▲《小二黑結婚》膠東大眾報社1943年版

為了“向農民灌輸新知識,同時又使他們有所娛樂”[32],就要對民間文藝進行改造,首先是改造內容、主題。趙樹理發明了一個妙招:創作“問題小說”。對此,他自己解釋說:“為什么叫這個名字,就是因為我寫的小說,都是我下鄉工作時在工作中所碰到的問題,感到那個問題不解決會妨礙我們工作的進展,應該把它提出來。”[33]正因為是在實際工作中發現的問題,而這些問題往往是舊制度、舊思想、舊文化的后果,因此,解決這些問題就需要新制度、新思想、新文化,可謂對癥下藥。趙樹理第一篇引起廣泛關注的小說《小二黑結婚》就是一篇典型的“問題小說”。這篇小說是趙樹理1943年到左權縣(當時叫“遼縣”)駐村調研時發現的一樁悲劇引起的:附近一個村里的民兵小隊長岳冬至和年輕貌美的智英祥自由戀愛,村長和村青救會秘書雖已婚,但因貪慕智英祥美貌,經常去糾纏她,被拒絕后懷恨在心,糾集了幾個村干部開斗爭會威逼岳冬至,叫他不再和智英祥來往,岳冬至拒絕,他們竟把他打死了,打死后又把他吊在自己家里,偽造了自殺現場。處理這個案件過程中和之后,趙樹理去過這個村子兩次,他發現當地村民,包括受害者家庭成員在內,對岳冬至和智英祥,沒有一個人表示同情,雖也認為“不該打死他”,卻“贊成教訓他”[34]。趙樹理認為這個悲劇是“封建習慣造成的”,他覺得原故事的結局太悲慘,不利于表達反封建的主題,“應該給正面人物找出路”[35],于是進行了較大改寫,給了小說一個大團圓的結局。趙樹理的絕大多數小說都是“問題小說”。

▲趙樹理著、任伯言繪制的《靈泉洞》連環畫封面

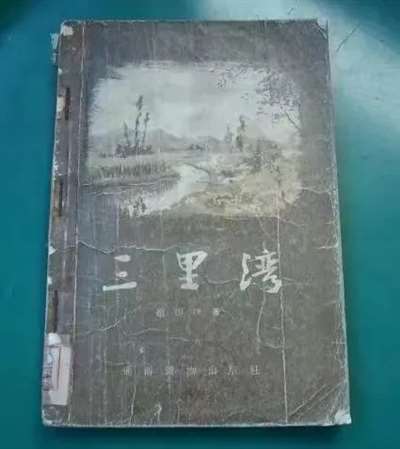

他寫《李有才板話》是因為“那時我們的工作有些地方不深入,特別對于狡猾地主還發現不夠,章工作員式的人多,老楊式的人少,應該提倡老楊式的作法”[36]。他寫《三里灣》,是因為他“感到有一個問題要解決,就是農業社應不應該擴大,對有資本主義思想的人,和對擴大農業社有抵觸的人,應該怎樣批評”[37]……

主題上“立”住之后,趙樹理還思考形式上“破”的問題,為此,他博采新舊文藝之長、摒棄其弊,對文藝形式進行了有針對性的改造。首先是語言的改造,即“開始用農民的語言寫作”,“寫一行字,就念給父母聽”,“他們要是聽不懂”,“就修改”,他“還常去書店走走”,了解買他的書的“都是些什么樣的人”,這樣就知道自己“是否有很多的讀者”。[38]不過,不要誤解趙樹理,就像在主題上一樣,在語言等形式問題上,他尊重農民的意見,但并不遷就他們的意見,他的語言適合農民接受,但又絕不只是適合農民接受,因為他不僅“采用”大眾語,而且設法“豐富”大眾語,比如不采用“過‘土’的土話”,“不可只圖新鮮,把正當的名詞,拿來構成錯誤的句子”,“不可濫用、濫造”“簡語”,不可隨便翻譯“有嚴密的科學含義的術語”等。[39]

▲趙樹理在農村打場

這是趙樹理反復強調的問題,其實,他這是在魯迅的延長線上思考文藝語言問題。1934年,《戲》周刊改編魯迅的小說《阿Q正傳》,準備搬演,他們給了魯迅一封公開信,征求他對改編后的第一幕的意見。魯迅在答復中對改編有所肯定,但對于讓阿Q說紹興話卻頗有微詞,因為他認為這樣改編“如演給別處的人看,這劇本的作用卻減弱,或者簡直完全消失了”,更嚴重的是,這樣改編會產生“無聊的副作用”,使作品的力量不能較集中,“發揮得更強烈”,因而他建議不如“編一種對話都是比較的容易了解的劇本”,便于靈活搬演。[40]趙樹理的處理有異曲同工之妙,可以說,他對農民語言的使用仍在新文學傳統之內,這也是我們讀他的作品時,既覺新奇而又不隔膜的原因。

▲趙樹理著《三里灣》,通俗讀物出版社1955年版

不止是語言,為了適應普及的需求,趙樹理還對小說形式進行了內部改造。趙樹理格外關注“敘述和描寫”問題,1941年他曾給《抗戰生活》編輯部寫信請教二者如何區別的問題,并要求“答復越具體越好”[41]。后來編輯部用黃藥眠的一段文章回復了他,不知他對這個答復是否滿意,但14年后的1955年,他在一篇文章中詳細討論了這個問題,我們從中得知,他關心這個問題還是出于讀者接受的考慮。他認為“我們通常所見的小說,是把敘述故事融化在描寫風景中的,而中國評書式的小說則是把描寫情景融合在敘述故事中的”,“按農村人們聽書的習慣,一開始便想知道什么人在做什么事”,而常見的寫法“他們要讀到一兩頁以后才能接觸到他們的要求”,很容易失去耐心,他還指出,農民當然“也愛聽描寫,不過最好是把描寫放在展開故事以后的敘述中——寫風景往往要從故事中人物眼中看出,描寫一個人物的細部往往要從另一些人物的眼中看出。”[42]他就是按照這種方法寫作《三里灣》的,可見為了便于普及,他的用心是多么的良苦。

▲趙樹理《三里灣》改編電影《花好月圓》,導演郭維,1958年

趙樹理還有更感人的做法!讀他的《三里灣》時,我總是對結尾不滿意,覺得三對年輕人一溜煙確立了婚姻關系,太倉促了。當后來讀到趙樹理談對由《三里灣》改編的電影劇本《花好月圓》的意見時才知道,在原來的寫作計劃中,他準備把這三對年輕人的愛情、婚姻單獨作為一個部分來寫,但后來“臨時改變了注意,把第四部分刪掉了,某些情節合并到第三部分里去了”,因為他寫東西的時候,“常常有個替讀者考慮的習慣。為農村讀者打算,應該使他們花的錢少(書的成本低),花的時間少,而得到的效果大”,所以他“常把篇幅壓縮到最少限度。”[43]原來他是為了讀者而忍痛割愛,讀到這里,無比感動。

▲《李有才板話》華夏書店1947年版

正是因為對農民飽含感情,對農村生活如魚得水,對民間藝術了如指掌,對革命文藝、社會主義文藝發展規律有深刻認識,趙樹理才兼收并蓄,創作了大量有中國作風、中國氣派的作品,不僅得到農民歡迎,而且得到一些文藝大家褒揚。如,郭沫若讀了《李有才板話》后盛贊“這兒有新的天地,新的人物,新的感情,新的作風,新的文化”[44]。周揚撰寫專題理論文章,對其思想和藝術價值進行全面肯定,稱贊他:“是一個新人,但是一個在創作、思想、生活各方面都有準備的作者,一位在成名之前已經相當成熟了的作家,一位具有新穎獨創的大眾風格的人民藝術家。”[45]隨著影響擴大,趙樹理被樹立為踐行《講話》精神的代表性作家,他的創作代表著一種學習的“方向”。[46]

種瓜得瓜,種豆得豆。趙書里的實踐再次證明了這個樸素的真理。

叁

周立波:民族形式

柳青殫精竭慮、耗盡心血,一生攀登社會主義文藝史詩高峰;趙樹理則立足民間文藝形式,探索社會主義文藝普及的廣闊空間;與他們兩位不同,周立波正好選擇了一條“中間道路”:民族形式的道路。

周立波年輕時在上海參加左翼文藝運動,接受教育,文學素養較好,翻譯過肖洛霍夫的《被開墾的處女地》(第一部)等國外作品,撰寫過文藝評論文章,體現出較高的理論水平。他也有一定的革命工作經歷,1937年抗戰全面爆發后,他于當年9月離開上海奔赴延安,但到達西安后,西安八路軍辦事處安排他擔任戰地記者兼美國進步作家史沫特萊的翻譯,陪同她到戰區各地旅行,訪問了八路軍前方總司令部,后又擔任來根據地考察的美軍情報官卡爾遜的翻譯,陪同他訪問了晉察冀邊區。之后,又服從需要,到漢口、長沙、桂林等地工作,直至1939年底,才奉命調延安。到延安后,他在魯迅藝術文學院工作,擔任編譯處處長兼文學系教授,講授“名著選讀”,很受歡迎。[47]

▲1938年1月,聶榮臻陪同卡爾遜前往晉察冀邊區八路軍司令部,周立波為卡爾遜當翻譯(后排穿大衣者)

1941年初,魯藝第三期學員(文學系是第二期)結業,葛洛和古元、孔厥、岳瑟、洪流等幾位同學被派到延安縣碾莊鄉參加實際工作,葛洛任副鄉長。這年春天,葛洛回魯藝探望,見到周立波,“他向我表示也想到鄉下住一段時間”。葛洛把他接到碾莊,“安排在鄉政府附近、向老鄉借來的一孔窯洞里。”[48]周立波在這里住了50多天,除參加群眾活動,創作了反映自己1930年代在上海西牢斗爭生活的小說,還以房東劉起蘭家的母牛生小牛為由頭,創作了短篇小說《牛》。

▲1942年周立波在給魯藝學員講授世界名著選讀課

雖然這部小說充滿“熱愛農民、贊美勞動生活的真摯感情”[49],但卻很難說是一篇成功的小說,因而在《解放日報》上發表后,引發批評,蕭軍批評說:“作者那不是用的如一般進步作家們所主張的科學的現實主義的手法,而似乎是用的庸俗的‘自然主義’的手法……在寫作。”[50]多年后重讀,葛洛也認為有“比較濃厚的知識分子氣”[51]。

1942年5月延安文藝座談會召開,周立波現場參加了座談會,深受教育,深刻反思了自己創作中的存在的問題,找出來三條原因。首先是“還拖著小資產階級的尾巴,不愿意割掉,還愛惜知識分子心情,不愿意拋除”[52]。在另一篇文章中,他舉了一個很有說服力的例子,說自己在魯藝教課時,“教員的宿舍,出窯洞不遠,就有農民的場院。我們和農民,可以說是比鄰而居,喝的是同一井里的泉水,住的是同一格式的窯洞,但我們都‘老死不相往來’。整整的四年之久,我沒有到農民的窯洞里去過一回。”[53]其次是“中了書本子的毒。讀了一些所謂的古典的名著,不知不覺的成了上層階級的文學俘虜。”[54]陳涌回憶周立波時也說他“有精致的藝術口味”,“這和他性格的某些方面和他的整個文化修養大約是分不開的”,他還說周立波當時對梅里美太激賞了,對《西班牙書簡》中強盜與貴婦人間彬彬有禮、惺惺相惜的關系“真有點津津樂道,贊嘆備至”,這樣的“欣賞趣味”,曾引起一些同學的“非議”。[55]最后是“在心理上,強調了語言的困難”[56]。

▲周立波在田間勞動的情景(1958年)

應該說,這是周立波真誠的夫子自道。比如,在《牛》中,寫母牛難產的時候,他這樣描摹母牛的痛苦:“兩只大眼睛,有一點潮濕,上帝釀造的酸辛的東西,也給了牛。”[57]而且竟然由此出發,想到了人的戀愛、風流與代價,想到了“在戀愛的初期,男的和女的,都充滿了露天底下的豐富的幻想,和見面的晚上的灼熱的狂歡”,想到了“為了延續后代需要付出一些痛苦的代價時,痛得昏昏沉沉的一面,希望靠在男人的臂彎里,借著那溫暖,使她想起了他們的歡喜的過去”[58]。這樣的格調與趣味,確實與所要描寫的主題、對象格格不入,單獨摘取出來讀,可能還覺得有點兒味道,但放在整體中閱讀,則寡然無味。

▲1958年春周立波(右一)在湖南益陽桃花倉和鄉親們在一起

上文已經說過,周立波是有極高文學修養和極強理論自覺的作家,一旦發現了問題,就會迎難而上、解決問題。延安文藝座談會召開后,他就自覺地沿著《講話》指出的方向前進,追求民族形式。1948年完成的反映東北土改的長篇小說《暴風驟雨》就已氣象不凡,到1958年完成反映家鄉湖南益陽合作化運動的長篇小說《山鄉巨變》后,可以說,在小說的民族形式方面,周立波已取得了極其獨特、豐碩的收獲。正如茅盾所客觀地評價的:“從《暴風驟雨》到《山鄉巨變》,周立波的創作沿著兩條線交錯發展,一條是民族形式,一條是個人風格;確切地說,他在追求民族形式的時候逐步地建立起他的個人風格。”[59]

▲上:《山鄉巨變》,作家出版社1958年版;下:《暴風驟雨》,東北書店1948年版

周立波對小說民族形式的貢獻,已有學者從語言風格、民俗和風景描寫等方面等進行了較深入的研究。比如,唐弢就以周立波的短篇小說《山那面人家》為例分析周立波小說的藝術特色,認為他之所以能形成自己的風格,一個重要原因就是“他適當地運用了農民的語言,描繪了農村的風習,使整個小說洋溢著樸素的鄉土氣息”,而且“作者在描寫這些的同時,又給所有風俗習慣涂上了一層十分勻稱的時代的色澤,使人覺得這一切都是舊的,然而又不完全是舊的,時時反射出一種新的光彩”[60]。事實上,這是他那時一切作品的特色,以至其《山鄉巨變》的俄譯者B·克里夫佐夫也敏銳地把握住了這一點,將書名譯成更有詩意、更富動感、更有民族色彩的《春到山鄉》,而且在序言中介紹說:“小說的字里行間充滿著中國農村的鄉土氣息,散發著山茶花的濃郁芳香。讀過小說的前幾章,你就會愛不釋手。”[61]

▲賀友直繪制的《山鄉巨變》連環畫封面

對此,我們不再細說。筆者想重點談談周立波小說人物形象塑造的特點,以及這一特點對于民族形式的貢獻。在《暴風驟雨》中,這一特點就初露端倪。作家塑造了蕭隊長、白玉山、老孫頭等各具特色的人物,吸引了讀者的目光。但筆者格外感興趣的人物是郭全海,這是一位在革命中成長起來的新人形象,樸素、堅定而又有情。最打動筆者的,是他身上有情的一面。他在元茂屯翻身中任勞任怨,出力甚多,但分果實時,不但不居功自傲,貪占果實,而且當老王太太對分得的牲口不滿意,眼看著影響村屯團結時,他先是舍己為人,后又居間協調,圓滿地解決了這一問題,其周全、細膩、耐心,令人感嘆。更感人的是,剛分完勞動果實,沒過上幾天好日子,他又帶頭報名參軍,告別新婚妻子,奔赴戰爭前線,在出發前夜才知道妻子懷孕了,他與妻子夜話惜別,其間的果決與不舍,宛如靜水深流,分外感人。

▲賀友直繪制的連環畫《山鄉巨變》內頁

在《山鄉巨變》中,這種塑造有情人物的本領得到了更充分的發展。B·克里夫佐夫在分析鄧秀梅這個形象時敏銳地指出,“一定程度的禁欲主義、自我犧牲精神、對未來的熱情向往和置‘私生活’于不顧”“這些中國革命年代中成長起來的黨員干部的性格”,“也在鄧秀梅的形象上留下了痕跡”,但盡管如此,“我們一刻也不會不感到她是一位女性:她是那樣同情和關心清溪鄉婦女的命運,她促成劉雨生去接近盛佳秀,表現出內心的機靈和細膩,她也十分熱心地傾聽盛家翁媽講述她傷心的家世。小說中所描述的這些細節,使得鄧秀梅的形象顯得有血有肉,賦予了這位年青的農村女領導干部一些新的特點,不由得引起讀者內心對她產生一種憐愛之心。”[[62]不僅鄧秀梅是這樣,更出奇的是,這部小說還塑造了兩位溫情、細膩,甚至有些柔和之美的農村男性干部形象。一位是清溪鄉支部書記兼鄉農會主席李月輝,他為人厚道,脾氣好,甚至因此而被人起了個“婆婆子”的外號。初讀時,對這個人物不是很理解,但當聽到他對自己性格的解釋時,我們才恍然大悟。他說自己之所以沒脾氣,是因為:“我最怕的是人家怕我。你想想看,從土改起,我就做了鄉農會主席,建黨后,又兼黨支書。黨教育我:‘共產黨員一時一刻不能脫離群眾’,我一逞性,發氣,人家都會躲開我,還做什么工作呢?”[63]原來如此。再想想他對油煎火辣性子的堂客和犟脾氣的伯伯都能同情理解,當他們爭吵時,會溫言以待,使家庭生活保持平靜,個中滋味就加更豐富了。另一位是劉雨生。對那位負心背離了他的妻子,他是多么忠厚呀。小說續篇,他跟盛佳秀同病相憐,產生了感情,他動員盛佳秀借肥豬給合作社吃插田飯的那一節,是多么糾結,又多么用心,沒有火辣的語言,沒有夸張的舉止,可是,一對體貼溫存、知冷知熱的有情人形象躍然紙上。

而且,就是這些看似柔和實則有心的人,而不是那些看似果斷實則魯莽的人,支撐起了整個山鄉的事業。是他們粉碎了隱藏的壞分子的破壞活動,維護了山鄉的穩定;是他們說服、爭取菊咬金等落后中農入社,維護了山鄉的統一;是他們以身作則、將心比心,教育、幫助落后干部,維護了山鄉的團結;是他們指導、引領青年進步,維護了山鄉的活力;是他們在山鄉生產生活遭遇危機時,奮不顧身,維護山鄉利益。這一切都告訴我們,他們雖然溫和細膩,但卻絕不柔弱無能,說白了,他們是百煉鋼化為繞指柔。這是作家為中國文學畫廊奉獻的嶄新的人物形象——在我們的文學史上這樣的人物形象很少見。

這就涉及到我們的本題。在討論民族形式時,我們往往關注語言、民俗、風景等因素,而忽略了人物形象之于民族形式的重要性。實際上,塑造人物形象是構建民族形式的重要方法,我們正是在托爾斯泰、果戈里等俄羅斯作家的人物形象中領略了俄羅斯風情,我們正是在巴爾扎克、雨果等法國作家的人物形象中窺察了法蘭西風貌,我們正是在歌德、席勒的人物形象中體驗了德意志精神。我們也是在李白、杜甫、白居易等古典詩人的歌吟中聽到了中華民族的過往,在魯迅、郭沫若、矛盾、巴金、老舍、曹禺等現代作家筆下人物的深沉呼告中看到了在血與火中從半殖民地半封建的舊軀殼中涅槃的現代中國形象。

在這樣的文學坐標中,郭全海、鄧秀梅、李月輝、劉雨生等人物形象就獲得了不一樣的意義。塑造什么樣的人物形象就講述什么樣的故事,傳達什么樣的情感,樹立什么樣的精神。因而,周立波凝神聚力,塑造這樣的人物形象大有深意。他是想以此告訴人們,中國共產黨帶領中國人民進行社會主義革命和建設不僅要大刀闊斧地破壞一個舊世界,而且要耐心細致地建設一個新世界。在新的天地中,中國人不僅勇敢、果決,而且溫文、有情。這就是說,中國共產黨帶領中國人民建設的,將不僅是一個富強的中國,而且也是一個有情的中國。這樣的有情的中國,需要一個個對人民、對中國、對社會有情的主體來建設。這就是周立波小說人物形象塑造在民族形式方面的重要貢獻。

結語

需要強調的是,筆者只是從自己熟悉的專業出發,以三位文學家的創作為例分析了《講話》對于中國革命文藝、社會主義文藝的貢獻。實際上,在《講話》影響下,中國各門類的藝術都取得了重大進展。比如,戲劇、音樂方面,《講話》之后很快就創作出了新編歷史劇《逼上梁山》、秧歌劇《兄妹開荒》《夫妻識字》、歌劇《白毛女》等,新中國成立后,更是創作出了評劇《劉巧兒》、黃梅戲《天仙配》、昆劇《十五貫》、童話劇《馬蘭花》、話劇《茶館》等精品力作,成績喜人。但我們也不得不遺憾地指出,由于特殊的歷史原因,特別是受“文革”沖擊,許多作家、藝術家在創作狀態最好的時候被迫終止創作,比如,柳青就沒能完成《創業史》的整體創作,剛迎來新時期,就抱憾離世。自然,這些作家、藝術家在革命文藝、社會主義文藝方面進行的探索、取得的成績,也沒能得到很好的理論總結。這是筆者說《講話》道路“未完成”的第一個原因。這是很讓人引以為憾、引以為痛的教訓。

但筆者說《講話》道路“未完成”的更重要的原因,是習近平總書記在關于文藝工作的系列重要論述中,站在中華民族復興的高度重新認識、闡釋社會主義文藝,為我們理解《講話》提供了嶄新的坐標。在這樣的坐標中,這些文藝前輩篳路藍縷開創的道路極富啟示意義。比如,在社會主義制度剛剛建立之初,柳青就橫下心來,精修苦思,創作了反映這一新生事物來龍去脈及其艱難展開的史詩之作,樹立了社會主義文藝在思想和藝術上的高標。現在,中國共產黨已建立百年,中國也在經歷了革命、建設、改革三個階段后,開啟了建設社會主義現代化國家的新征程。按理說,在新的時代條件下,我們更有理由追求社會主義史詩,在更加立體的視野中講述社會主義在中國的曲折發展,讓世界更好地認識社會主義、認識中國。可惜的是,我們的作家、藝術家好像喪失了柳青那樣的苦心和恒心,我們在目前的創作中看不到這樣的苗頭。又如,趙樹理扎根民間,不追求“文壇”名利,而專注于“文攤”事業,終生為滿足、提高農民的文藝需求而呼吁、奮斗,創作了許許多多為農民所喜聞樂見的優秀文藝作品,普及了社會主義文藝。黨的十九大報告指出,人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾是我國社會主要矛盾。解決這個主要矛盾,需要為工人、農民、打工者等無數普通勞動者提供高質量的文藝作品,而且,目前傳播媒介高度發達,我們更有條件滿足這一需求。但我們的作家、藝術家往往習慣于“往錢看”“往上看”,而很少“往下看”。這不能不說是一個巨大的缺憾。最后,從來沒有一個時代像今天這樣,全球交流如此快速便捷,“世界文學”好像就在眼前;也從來沒有一個時代像今天這樣,文學的“民族形式”顯得如此重要。那么,我們有沒有可能像周立波那樣,塑造出一個個樸素、舒展、有情的人物形象,讓世界人民通過這樣的形象了解中國、親近中國、走進中國呢?

這一切,都是值得我們的作家、藝術家思考的真問題。

2022年4月1日初稿;4月2日改定

(向上滑動啟閱)

注釋

[1]毛澤東:《在延安文藝座談會上的講話》,《毛澤東選集》第三卷,人民出版社1991年版,第847頁。

[2]柳青:《生活是創作的基礎——在〈延河〉編輯部召開的短篇小說創作座談會上的發言(錄音)》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第40頁“編者附記”。

[3]柳青:《生活是創作的基礎——在〈延河〉編輯部召開的短篇小說創作座談會上的發言(錄音)》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第37頁。

[4]柳青:《毛澤東思想教導著我——〈湖南農民運動考察報告〉給我的啟示》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第14頁。對柳青這段經歷的概括皆來自此文,除直接引用,不再一一注釋。

[5]柳青:《毛澤東思想教導著我——〈湖南農民運動考察報告〉給我的啟示》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第15頁。

[6]柳青:《轉彎路上》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第7—8頁。

[7]柳青:《毛澤東思想教導著我——〈湖南農民運動考察報告〉給我的啟示》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第16頁。

[8]柳青:《毛澤東思想教導著我——〈湖南農民運動考察報告〉給我的啟示》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第14頁。

[9]柳青:《毛澤東思想教導著我——〈湖南農民運動考察報告〉給我的啟示》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第16頁。

[10]柳青:《毛澤東思想教導著我——〈湖南農民運動考察報告〉給我的啟示》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第18—19頁。

[11]劉可風:《柳青傳》,人民文學出版社2016年版,第165—166頁。

[12]劉可風:《柳青傳》,人民文學出版社2016年版,第165—166頁。

[13]劉可風:《柳青傳》,人民文學出版社2016年版,第166頁。

[14]筆者使用的是人民文學出版社2005年5月出版的《柳青文集》第二卷的版本。

[15] 柳青:《關于〈創業史〉復讀者的兩封信》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第160頁。

[16] 劉可風:《柳青傳》,人民文學出版社2016年版,第183頁。

[17]馬克思:《〈1857—1858年經濟學手稿摘選〉導言》,《馬克思恩格斯文集》,人民出版社2009年版,第35頁

[18]黑格爾: 《美學》第三卷下冊,朱光潛譯,北京大學出版社2017年版,第707、708頁。

[19]盧卡奇: 《小說理論》,燕宏遠、李懷濤譯,商務印書館2018年版,第49頁。

[20] 盧卡奇: 《小說理論》,燕宏遠、李懷濤譯,商務印書館2018年版,第53頁。

[21]盧卡奇: 《小說理論》,燕宏遠、李懷濤譯,商務印書館2018年版,第62頁。

[22]柳青:《柳青同志在陜西省出版局召開的業余作者創作座談會上的講話》,山東大學中文系編:《中國當代文學研究資料 柳青專集》,第32頁。

[23] 趙樹理:《與榮安的談話》,《趙樹理全集》第5卷,北岳文藝出版社1990年版,第205頁。

[24《趙樹理年譜》,黃修己編:《趙樹理研究資料》,知識產權出版社2010年版,第478頁。

[25]王春:《趙樹理是怎樣成為作家的》,黃修己編:《趙樹理研究資料》,知識產權出版社2010年版,第9頁。

[26]參見韓玉峰等:《趙樹理的生平與創作》,山西人民出版社1981年版,第13頁。

[27] 趙樹理:《我對戲曲藝術改革的看法》,《趙樹理全集》第4卷,北岳文藝出版社1990年版,第266—267頁。

[28]趙樹理:《藝術與農村》,《趙樹理全集》第4卷,北岳文藝出版社1990年版,第171頁。

[29]趙樹理:《和貝爾登的談話》,《趙樹理全集》第5卷,北岳文藝出版社1994年版,第175頁。

[30] 趙樹理:《通俗化“引論”》,《趙樹理全集》第4卷,北岳文藝出版社1990年版,第143頁。

[31]趙樹理:《通俗化“引論”》,《趙樹理全集》第4卷,北岳文藝出版社1990年版,第144、145頁。

[32]趙樹理:《和貝爾登的談話》,《趙樹理全集》第5卷,北岳文藝出版社1994年版,第175頁。

[33]趙樹理:《當前創作中的幾個問題》,《趙樹理全集》第4卷,北岳文藝出版社1990年版,第428頁

[34]董均倫:《趙樹理怎樣處理〈小二黑結婚〉的材料》,黃修己編:《趙樹理研究資料》,知識產權出版社2010年版,第188頁。

[35]董均倫:《趙樹理怎樣處理〈小二黑結婚〉的材料》,黃修己編:《趙樹理研究資料》,知識產權出版社2010年版,第188頁。

[36]趙樹理:《當前創作中的幾個問題》,《趙樹理全集》第4卷,北岳文藝出版社1990年版,第428頁。

[37]趙樹理:《當前創作中的幾個問題》,《趙樹理全集》第4卷,北岳文藝出版社1990年版,第428、429頁。

[38] 趙樹理:《和貝爾登的談話》,《趙樹理全集》第5卷,北岳文藝出版社1994年版,第175頁。

[39]趙樹理:《通俗化“引論”》,《趙樹理全集》第4卷,北岳文藝出版社1990年版,第152頁。

[40] 魯迅:《答〈戲〉周刊編者信》,《魯迅全集》第六卷,人民文學出版社2005年版,第150、149、151頁。

[41] 趙樹理:《文藝上的兩個問題》,《趙樹理全集》第5卷,北岳文藝出版社1994年版,第133頁。

[42]趙樹理:《〈三里灣〉寫作前后》,《趙樹理全集》第4卷,北岳文藝出版社1990年版,第282頁。

[43] 趙樹理:《談〈花好月圓〉》,《趙樹理全集》第4卷,北岳文藝出版社1990年版,第343—344頁。

[44]郭沫若:《〈板話〉及其他》,黃修己編:《趙樹理研究資料》,知識產權出版社2010年版,第154頁。

[45]周揚:《論趙樹理的創作》,黃修己編:《趙樹理研究資料》,知識產權出版社2010年版,第156頁。

[46]參見陳荒煤:《向趙樹理方向邁進》,黃修己編:《趙樹理研究資料》,知識產權出版社2010年版,第174—178頁。

[47] 參見胡光凡、李華盛撰:《周立波傳略》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第5—7頁。

[48]葛洛:《悼念周立波同志》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第130頁。

[49]葛洛:《悼念周立波同志》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第130頁。

[50]蕭軍:《第八次文藝月會座談拾零》,任文主編:《延安時期的社團活動》,陜西師范大學出版總社有限公司2014年版,第19頁。

[51]葛洛:《悼念周立波同志》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第130頁。

[52]周立波:《后悔與前瞻》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第59頁。

[53]周立波:《紀念、回顧和展望》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第67頁。

[54]周立波:《后悔與前瞻》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第59頁。

[55] 陳涌:《我的悼念》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第135頁。

[56]周立波:《后悔與前瞻》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第59頁。

[57]周立波:《牛》,《周立波文集》第2卷,上海文藝出版社1982年版,第300頁。

[58]周立波:《牛》,《周立波文集》第2卷,上海文藝出版社1982年版,第300頁。

[59] 茅盾:《關于周立波的創作》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第175頁。

[60]唐弢:《風格一例——試談〈山那面人家〉》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第434頁。

[61]B·克里夫佐夫《〈山鄉巨變〉正篇俄譯本譯者序言》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第395頁。

[62] B·克里夫佐夫:《〈山鄉巨變〉正篇俄譯本譯者序言》,李華盛、胡光凡編:《周立波研究資料》,知識產權出版社2010年版,第400頁。

[63] 周立波:《山鄉巨變》,人民文學出版社1958年版,第105—106頁。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號