這用意明顯的熱搜安排,論調(diào)實屬給我雷到了。

1

這種言論,難道和2018年馬云鼓吹“996是福報”時偷換概念拿毛主席時代的“兩彈一星奮斗精神”來給今天的加班內(nèi)卷生態(tài)脫罪不是一回事嗎?

用資本主義的剝削倫理去解構(gòu)和解釋毛主席時代的建設(shè),這體現(xiàn)了一種無與倫比的統(tǒng)治高位的優(yōu)越感,以及曲解、利用、無害化毛主席的極端卑劣。

兩彈一星、核潛艇、大寨、雜交水稻,這些確實是無產(chǎn)階級科學(xué)家和最廣大工農(nóng)與勞動人民群眾用貌似996模式干出來的成就——但是!這些成就,造福的是誰?

是全體中華民族的國運福祉,它永葆了中國的邊境安寧和外交地位的抬升——而不是某一家財閥或資本家的私人賬戶。

用私有制邏輯,去套述毛主席帶領(lǐng)全國人民勒緊褲腰帶的奮斗歲月,這是對社會主義公有制、對艱苦年代里那些奉獻青春不求回報的無產(chǎn)階級革命家的樂觀主義精神最卑鄙的侮辱。

侮辱一個制度的目的,是為了美化和粉飾另一個制度;正如消除自己對一個制度的恐懼,是為了助長自己對鼓吹另一個制度的勇氣。

兩年前,共青團中央官博迫于某些輿論壓力和維穩(wěn)需要,也不得不親自下場就“躺平”話題發(fā)聲:

它的意圖很明顯,想爹味十足地教育一番年輕人,扭轉(zhuǎn)一下輿論被動局面。

然而,不出意料地評論區(qū)翻了車:

可以看看共青團的這幅海報,它列舉的都是什么人:救災(zāi)救難的人民子弟兵,風(fēng)雨無阻的邊防戍邊戰(zhàn)士,舍生忘死的一線抗疫英雄——這些人都有什么共同點?

他們是為集體而拼搏、為人民大眾而獻身、為最廣泛的國家利益而奮斗!

這就牽扯出了一個討論、也是年輕人紛紛躺平的根源性緣由:我們是在為誰奮斗?

很多油頭粉面的食肉者忍不住指責當代年輕人:

不熱愛勞動,不熱愛奮斗!

這真的是對青年群體最惡毒的污蔑了,必須首先討論清楚勞動的問題。

馬克思認為:

勞動本身是一種自由自覺的實踐活動,人之所以為人,而非動物,很重要的一點就在于有自覺性的勞動,這是人的本質(zhì)屬性之一。

勞動是無罪的,乃至是光榮的,我們無產(chǎn)階級甚至還有自己專門的節(jié)日:五一勞動節(jié)。

在過去的蘇聯(lián)和改開之前的中國,勞動節(jié)的重要性不亞于國慶節(jié),慶賀游行的規(guī)模盛大異常,因為這是屬于國家的主人——工農(nóng)階級的政治節(jié)日。

曾經(jīng)的五一勞動節(jié),天安門除了城樓正中懸掛毛主席畫像,廣場的東側(cè)還會擺放馬克思和恩格斯的畫像,廣場的西側(cè)會擺放列寧和斯大林的畫像。

這彰示著國家的政權(quán)屬性與人民主體的地位。

勞動人民是光榮的,勞動人民也是最受到各領(lǐng)域尊重和愛護的。

勞動,就是工農(nóng)階級的本色,也是新中國“權(quán)力為誰服務(wù)”的導(dǎo)向。

幻想不勞而獲、拒絕勞動的人或心理,不僅會被社會性的群體生產(chǎn)所排斥,同時壓根也會被自我所排斥。

因為任何一個心智健全的人都必須在勞動中尋找自我價值,除非他不是個正常人,比如初生的嬰兒或神志不清的智力障礙人士等等,沒有自我價值意識,也就沒有勞動欲望。

所以,指責“不愛勞動、不愛奮斗”,肯定首先從人的社會屬性層面就說不通。

遁身于群體之中的個體,其貢獻生產(chǎn)力一定是自發(fā)自覺的,這不以人的意志為轉(zhuǎn)移。

那么問題就來了:明明人人愛勞動、人人需要勞動,怎么今天的打工人們卻自發(fā)地要躺平了呢?

這在于一個本質(zhì)是關(guān)乎于集體價值判斷的問題:資本主義價值觀的事實到來和統(tǒng)治,已經(jīng)大大地破壞并掃除了一切單純欲望的本源。

資本,會使勞動發(fā)生「異化」,它會將“追求自我價值的實現(xiàn)”變?yōu)?ldquo;貢獻剩余價值的聚集”。

仍如馬克思所言:

勞動的異化性質(zhì)明顯的表現(xiàn)是:只要肉體的強制或其他強制一旦停止,人們就會像逃避鼠疫那樣逃避勞動。異化的勞動,僅僅是為了生存的犧牲與折磨。

這就是“996是福報”、“為公司奮斗理所應(yīng)當”等洗腦惡論的來源。

2

歸根結(jié)底,還是那個“革命為了誰”的問題。

九十六年前,共產(chǎn)黨人在八七會議上提出了“革命為了誰,誰就是我們力量的源泉”的真理,今天同樣可以捫心自問:

我們熬夜加班、透支身體、犧牲家庭團聚的勞動成果都歸了誰?

前三十年,國家的口號同樣是“奮斗”,但奮斗的目的是為了“讓我們的下一代不再受到帝國主義與修正主義的威脅”;而今天來自政策與職場的一系列PUA奮斗論,則反映了馬克思的揭露:

資本主義生產(chǎn)的不僅是商品,其本質(zhì)上生產(chǎn)了剩余價值。工人生產(chǎn)的目的不是為了自己,而是為了資本家,所以工人只完成一般意義上的生產(chǎn)是不夠的,他必須生產(chǎn)剩余價值。只有為資本家生產(chǎn)剩余價值,或為資本自行增殖服務(wù)的人,才是生產(chǎn)工人。

前三十年,叫做“勞動人民身先士卒當家作主”;如今之境況,叫做“被剝削階層甘為奴役甘為仆狗”。

所謂:

寧當國家的一顆螺絲釘,不做資本家的一株韭。

毛主席那一代領(lǐng)導(dǎo)人帶領(lǐng)全國工人與農(nóng)民節(jié)衣縮食積累了三十年的巨大財富,在“入世”前后如開閘洪水一般看似促進了中國的經(jīng)濟發(fā)展——但是,伴隨著90年代末的私有化,眾多礦山、煤田、鋼鐵廠、汽車廠被以白菜價賣給民營野蠻人和外資洋大人,曾經(jīng)作為國家主人翁的工人階級所創(chuàng)造的剩余價值看起來交給了國家以“全民所有制”的形式名義上儲存下來,卻實際上送給了柳傳志、張明杰這樣的人,乃至今天的眾多“民營企業(yè)家”。

我們這個民族從來就不缺為國家奮斗獻身的人,那個遍地王進喜、滿目焦裕祿的時代還依稀歷歷在目,直至弄到今天這步90/00后群體性反感加班、憎惡調(diào)休、痛恨PUA洗腦的田地,罪不在這些年輕一代。

不生不育就是最好的非暴力不合作表達,“奮斗者們”在今天已難再有興趣和勇氣去“為國家”創(chuàng)造下一代了。

推薦閱讀:人口危機

如今局面,配合我們曾經(jīng)走過的那段階級長征路,恰如其分地應(yīng)證了法國思想家托克維爾在幾近兩百年前(1835年)對英國工業(yè)城市曼徹斯特的評論:

從這污穢的陰溝里泛出了人類最偉大的工業(yè)溪流,肥沃了整個世界,從這骯臟的下水道中流出了純正的金子。人性在這里獲得了最充分的發(fā)展,也達到了最為野蠻的狀態(tài)——文明在這里創(chuàng)造了奇跡,但文明人卻把這兒又幾乎變成了野蠻人。

開篇的熱搜這如此喜歡“往前看”,那怎么不再往前一點:1922年,在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下,在廣州召開的第一次全國勞動大會通過了爭取八小時的工作目的決議;1924年,中國共產(chǎn)黨又把八小時工作制的決議和年節(jié)、星期日的休假日以及限制童工年齡與工作時間,列為工人當時最低限度的要求。

當時,在黨領(lǐng)導(dǎo)的工人階級堅持斗爭下,迫使資產(chǎn)階級軍閥不得不頒布限制勞動日的國家法律、將勞動日限制在一定的長度內(nèi)。

以今天宏觀層面的輿論觀察,似乎還要求打工人為每一個賞給你的五天假、七天假感恩戴德,并會相當義正辭嚴、理直氣壯地提醒你:“一口氣放這么長時間的假,可別光想著休息啊!在家要常看看釘釘、企業(yè)微信、飛書……”

這屬于溫水煮你的同時,還當著你的面明目張膽地往你屁股底下加柴火。

《經(jīng)濟學(xué)人》曾援引一項針對一萬名亞洲科技公司員工的匿名研究,結(jié)果顯示:疫情期間他們每周的平均工作時間提高了30%,生產(chǎn)力卻僅僅提高了18%,還引發(fā)了病假率提高、離職率上升、精神壓力、育兒負擔加重等一系列問題。

這幾乎是恩格斯在《英國工人階級狀況 》調(diào)查中的時空穿越:

英國社會把工人置于這樣一種境地:他們既不能保持健康,也不能活得長久;它就這樣不停地一點一點地毀壞著工人的身體,過早地把他們送進墳?zāi)埂I鐣肋@種狀況對工人的健康和生命是怎樣有害,可是一點也不設(shè)法來改善;社會知道它所建立的制度會引起怎樣的后果,因而它的行為不單純是殺人,而且是謀殺,當我引用官方文獻、政府報告書和議會報告書來確定殺人的事實的時候,這一點就得到了證明。

渴望正常的上下班時間,要求尊嚴對等的勞資關(guān)系,期待充足的與朋友/愛人/父母相處的生活時長,盼望房價物價之于自己的收入不至于如喜馬拉雅般高不可及,愿景到了退休年紀就能夠安享晚年——這些,放之四海皆為一個正常人、正常社會之基本,唯獨在今日中國要被定義為“躺平”“廢柴”“擺爛”……真乃荒謬。

觀察者網(wǎng)馬前卒曾有鼓吹:

拒絕加班,無產(chǎn)階級就和先進生產(chǎn)力分離了……無產(chǎn)階級如果不對自己狠一點,是沒有未來的!

這種論調(diào)的錯誤在于,它偷換乃至隱藏了“剝削剩余價值”的概念。

說白了,就是無產(chǎn)階級所謂的“對自己狠一點”,這種“狠一點”所額外創(chuàng)造的利潤歸了誰?

是歸了身心俱疲(某些肝病腎病現(xiàn)在在996白領(lǐng)階層中越來越低齡化)的自己,還是歸了端坐塔尖、每天只靠著剪息票就能每秒鐘凈入百萬的資本持有人?

那些財閥大佬,在今天已有一個揮之不去的特征:早已不需要參與勞動,僅僅依靠資本增殖(吃利息、投資分紅)就能保持巨額財富的時時增長。

也就是盧梭說的:

一個巨人與一個矮子在同一條道路上行走,他們每走一步都會使巨人拉大他與矮子之間的距離。

列寧在20世紀初就提出了一個概念:“食利階層”:

資本主義的腐朽表現(xiàn)在以‘剪息票’為生的資本家這一龐大食利者階層的形成。英、美、法、德四個先進帝國主義國家各擁有1000—1500億法郎的有價證券資本,就是說,各國每年的收入都不少于50—80億法郎。

而邁克爾·桑德爾在公開課《公正》中則表達的更具象:

當今社會是一場高級經(jīng)理人和食利者之間的賽跑,最終受損者則是在旁觀賽的普通大眾。

這也就是為什么今天的90/00后在巨大的階級鴻溝面前選擇了“躺平”。

3

所謂“躺平”,并非自暴自棄,而是在認清社會現(xiàn)實、特別是明晰了今天各行各業(yè)門閥割據(jù)、上升通道狹窄之后,選擇了認命,而不再愿意為既得利益集團貢獻更多于自己無益的「剩余價值」。

自我標榜“躺平”,實為一種無奈。

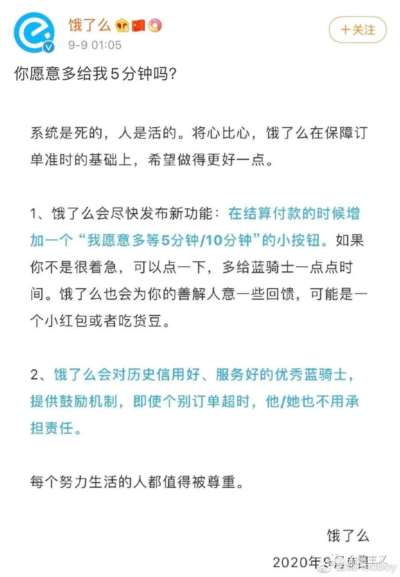

正如如果沒有兩年前“騎手質(zhì)疑餓了么變相降加班獎勵”、“餓了么被曝為留騎手過春節(jié)而畫大餅”、“外賣員吐槽1000元訂單配送費僅5元”、“餓了么猝死員工被爆每天被扣3元”………諸如此類種種的極端壓縮成本、拔高強榨剩余價值的行為,會有2021年3月份餓了么騎手們的全國性大罷工嗎?他們會去停止勞動、停止生產(chǎn)嗎?

你若問餓了么為什么不多招點人、不停止眾包模式而完善勞資關(guān)系(匹配所有的險金社保)?

人家資本家面對這種問題,估計能翻你一天一夜的白眼。

兩年前的貨拉拉事件同理,你質(zhì)問貨拉拉平臺為何不安裝攝像頭、不提高安全維護成本,貨拉拉大boss估計要被逗樂:“還不如等到死了人,我屆時再賠個錢劃算呢!”

此前的滴滴順風(fēng)車莫不如此。

包括汽車巨頭福特公司,曾經(jīng)有過內(nèi)部計算,沒有投入安全設(shè)備的話,公司因為賠償事故遇難的損失為$49.5 million,而投入安全設(shè)備、修復(fù)安全隱患的總成本則為$137 million——資本果斷選擇了前者。

同理,餓了么同樣不會“傻了吧唧”地多招騎手、多發(fā)獎金、多繳社保,它必須把騎手數(shù)量控制在一個“合理”的區(qū)間,既能讓騎手不得不瘋狂闖紅燈,又能讓闖紅燈帶來的死人風(fēng)險被降到一個資本可接受的賠償范圍,最終實現(xiàn)GMV和利潤的最大化。

大不了,還可以發(fā)明一個“請消費者寬容騎手”的戲碼,發(fā)動無產(chǎn)階級斗無產(chǎn)階級,而資本則立于不敗之地、兩頭坐收漁利。

無產(chǎn)階級內(nèi)斗、打的彼此遍體鱗傷,而坐收雙方剩余價值的,永遠都是巋然不動的資本家。

無獨有偶,2019年9月,印度爆發(fā)了外賣員罷工風(fēng)潮,起因同樣是Swiggy公司(印度規(guī)模最大的網(wǎng)上訂餐平臺)其配送費持續(xù)增長(消費者買單),但送餐工人每單的基礎(chǔ)報酬卻不斷降低:從35盧比(合0.47美元)降至15盧比(合0.20美元),縮減了一半有余。

其中,就有時間計算軟件對平臺制定罰款規(guī)定的內(nèi)因。

當時在印度南部城市欽奈,罷工工人舉行多次示威;印度在海得拉巴等許多其他城市,小型抗議也如火如荼。這些城市的罷工工人透露,公司不僅沒有平息人怨,反而封禁了他們工作賬號。

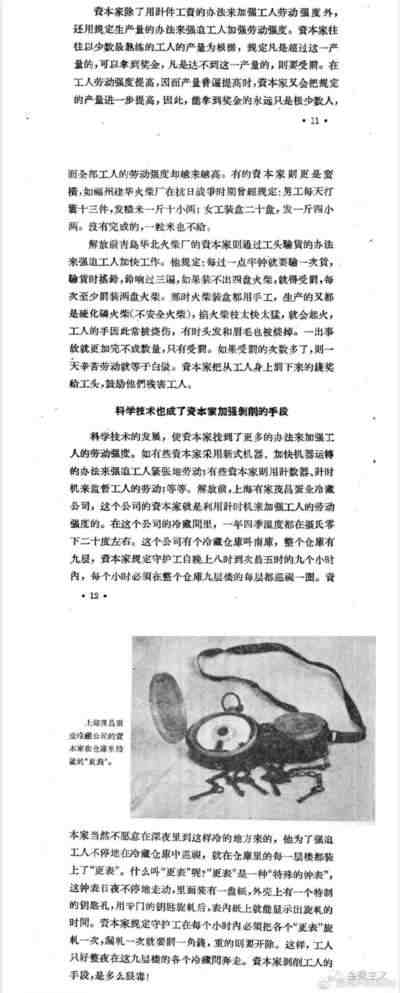

罰款機制的建立,是基于AI的發(fā)展,它會嚴格控制住成本范圍內(nèi)(確保資本增值的區(qū)間內(nèi))的用工人數(shù)(工資規(guī)模)和人均生產(chǎn)量(每天快遞/外賣多少單)。

一旦有快遞員/外賣員在派送時發(fā)生了超時(哪怕他們已經(jīng)瘋狂闖紅燈、逆行、擾亂交通秩序),那么就會影響資本既定的增值——OK,那這份損失就必須由員工自己來承擔,即,源源不斷的罰款。

科技的進步,第一個造福的一定是壟斷了技術(shù)與資本的食利階層。

布雷弗曼說過:

技術(shù)的進步非但沒有改變無產(chǎn)階級的命運,反而成為了限制無產(chǎn)階級的新枷鎖。

在上述印度的送餐員罷工事件中,當時全印度信息技術(shù)雇員聯(lián)盟在向送餐工人表達聲援時,就對《人民快訊》表達過觀點:

信息技術(shù)工人生產(chǎn)并維護著最終被用來剝削零工工人的軟件。我們不想讓自己的勞動被用作這種用途。我們特別要反對用于限制零工工人收入的算法操作。

釘釘、飛書、企業(yè)微信束縛著寫字樓里的PPT紡織工,美團、餓了么、四通一達的收發(fā)記錄儀監(jiān)控著快遞小哥和外賣小哥的生命軌跡。

機器的目的從來就不是為了節(jié)約勞動時間,而是通過提高勞動生產(chǎn)率來生產(chǎn)更多的剩余價值。

這并不是什么新潮道理,半個多世紀前,1960年我國就出版過一本《資本家怎樣剝削和壓迫工人》,里面就論述得明明白白:

如此局面下,被逼到懸崖邊走投無路的騎手們,憑什么不能罷工,憑什么不能“躺平”?

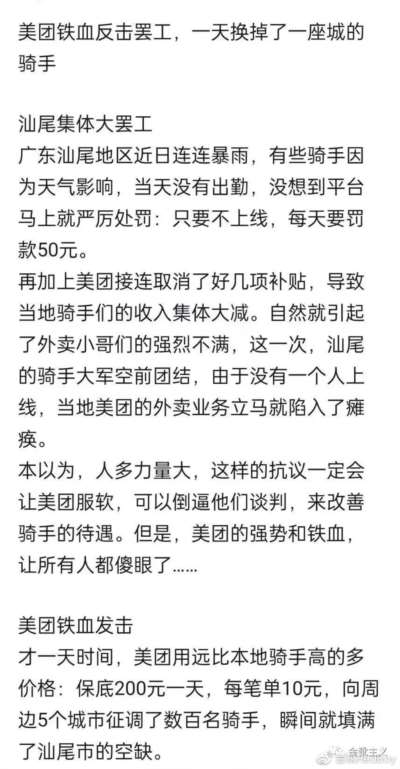

這兩天輿論爆火的汕尾美團騎手罷工事件,本質(zhì)也是一場階級抗爭,但是在缺乏組織領(lǐng)導(dǎo)的情況下,這些騎手同志們在資本的分化術(shù)、收買術(shù)、鎮(zhèn)壓術(shù)下確實又毫無辦法。

列寧有言:

只有群眾的革命斗爭,才能使工人生活和國家管理真正有所改善。無論有教養(yǎng)的人怎樣‘同情’工人,無論單個恐怖分子怎樣英勇斗爭,都不能摧毀沙皇專制制度和資本家專橫勢力。只有工人自己起來斗爭只有千百萬群眾共同斗爭才能做到這一點——而當這種斗爭減弱下去的時候,工人所爭得的成果立刻就開始被奪回去。

《勞動法》的漠視,“有關(guān)部門”的袖手旁觀,讓勞資對立永遠只會產(chǎn)生同一個贏家。

馬恩在《德意志意識形態(tài)》中可謂一語中的:

只要工人們還依舊是工人、而他們的敵人還依舊是資本家的時候,即使工人們把他們的雇主“扼住脖子”但國家并不站在當中,工人們也得不到什么,甚至比用結(jié)成團體和罷工的方法所獲得的還要少得多。

同樣無須證明,以競爭為基礎(chǔ)的資產(chǎn)階級社會和它的資產(chǎn)階級國家,由于它的整個物質(zhì)基礎(chǔ),不能容許公民間除了競爭以外還有任何其他的斗爭,而且一旦人們要“互相扼住脖子”,資產(chǎn)階級社會和國家卻不是以“精神”的身份,而是用刺刀武裝起來出現(xiàn)的。

對于汕尾美團騎手這事,似乎我也沒法過多評論了,我只能表示非常失望和恐懼。

1947年10月18日,毛主席曾為陜北佳縣縣委題詞:

站在最大多數(shù)勞動人民的一面。

這句話,今天的一些人,你們還記得嗎?

4

附一段毛澤東警衛(wèi)員李銀橋回憶錄的片段:

毛主席轉(zhuǎn)身,終于望住我:“你是哪里人呢?”

“河北省安平縣。”

“父母干什么呢?”

“我父親種地拉腳,農(nóng)閑倒騰點糧食買賣;母親操持家務(wù),農(nóng)忙時節(jié)也下地。”

“我們的家庭很相像嘛。你喜歡父親還是喜歡母親?”

“喜歡母親。我父親腦子好,多少賬也算不糊涂。可是脾氣大,愛喝酒,吃飯他單獨吃,他吃餅子我們啃窩頭,稍不如意就打人。我母親心善,對人好,我喜歡母親。”

“越說越一致了嘛。你母親一定信佛。”

“主席您怎么知道?”

“你說她心善,出家人慈悲為懷。”

我目瞪口呆。聽慣了政治課,我沒想到毛主席會說出這樣的話。同時,我又感到與主席突然近了,緊張和拘束消失許多。我小聲問:“主席,您母親也信佛嗎?”

“我也喜歡母親。她也信佛,心地善良。小時候我還跟她一起去廟里燒過香呢。后來我不信了。你磕多少頭,中國也強不起來,人民還是受苦。”

主席頓一頓,“磕頭不如造反!”

……………

“人人生而平等”這句話有沒有問題?沒問題,但它必須還有一個配套的下半句,叫做“造反有理”。

也就是毛主席1939年在延安說的:

馬克思主義的道理千條萬緒,歸根結(jié)底就是一句話:‘造反有理’。幾千年來總是說壓迫有理、剝削有理,而造反無理。自從馬克思主義出來,就把這個舊案翻過來了,這是個大功勞,這個道理是無產(chǎn)階級從斗爭中得來的,而馬克思作了結(jié)論。根據(jù)這個道理,于是就反抗,就斗爭,就干社會主義。

沒有了“造反有理”這個配套的后綴,“人人生而平等”就成了一句扯淡的空談,且反而會成為統(tǒng)治階層洗腦下層的利器,割草都是割得潤物無聲——那么此時,羸弱的“草”們所能做的,也就是“躺平”了。

從“喪文化”到“佛系”,從“沙雕”到“打工人”,下游的被壓榨群體們在互聯(lián)網(wǎng)上不斷地尋找著共鳴、創(chuàng)造著新詞。

或是集體頹唐,或是集體裝瘋賣傻……總之,他們心里都是很清楚的:活著很苦,苦中作樂得了。

這讓我想起了三十年前90年代初的中國,特別是首都北京,當時的青年們在崔健《一無所有》的歌聲中流行著這些俚語,并把它們印在文化衫上:“一邊玩兒去!”“煩著呢,別理我”、“沉默是金”、“從頭再來”、“我是流氓我怕誰”……

包括“愚人幫”“不喝白不喝”等團體式的鬧聚成為街頭主流——恰好,那也是改革開放以來第一次“毛澤東復(fù)興熱”的階段,《東方紅》重新唱響,毛主席像章再度緊俏,其時涵蓋《太陽最紅毛主席最親》《毛主席的光輝》《毛主席的話兒例外我們心坎里》等十三首紅歌的《毛澤東頌歌》錄音帶,王府井書店一個禮拜內(nèi)賣掉了八萬盒,湖南韶山?jīng)_1990年一年接待逾九十萬人次參觀……

而人們的回答則非常簡單:

只緣妖霧又重來。

嘻嘻哈哈、樂樂呵呵的背后,是階級失落造就的「低欲望」,而結(jié)婚率和生育率正是最好的民意反映。

眼下,中國的年輕人已開始變得不愿意生孩子了,連帶著的還包括婚姻抵觸、戀愛抵觸、社交抵觸。

這又何嘗不也是一種“躺平”?

教育成本、購房成本、醫(yī)療成本、996/007、延遲退休……試問拿什么來遏制“躺平”?又有什么理由去指責“躺平”?

低欲望,竟成了一種勃勃奔涌的欲望。

所謂「低欲望社會」,是日本學(xué)者大前研一在個人書作中首次提出的概念,他的具體研究對象正是以安倍晉三政權(quán)執(zhí)政以來的日本社會。

我去年寫過,刺殺安倍晉三的山上徹也,此前以臨時工為生——臨時工制度,就是安倍十年前上臺后推出的重要“企業(yè)脫困制度”。

安倍晉三去掉了終身雇傭制的緊箍咒,給企業(yè)“松綁”,那么傷害的就是成千上萬的臨時工群體。

至于日本的封建大家族大門閥們控制的企業(yè),得以再度迸發(fā)活力,頻頻出海兼并收購,不過日本國內(nèi)的內(nèi)壓卻繃緊得幾乎沸騰。

安倍晉三本人所在家族就是一個絕對的日本貴族,爺爺做過各種體制內(nèi)部長,外公更是前首相,外公的弟弟也是首相,爸爸是僅差一點就當上首相,叔叔則執(zhí)掌銀行財團,安倍晉三自己又當首相,親哥哥去當三菱財團的社長,親弟弟去當政府議員(指不定幾年后又是個首相)——你不被工人階級刺殺,誰被殺?

2012年安倍上臺之后,日本十年內(nèi)貨幣擴張約五倍(印錢刺激借貸和消費),然而日本流通中的貨幣量卻增長不到一倍。

原因很簡單:低欲望。

日本的老百姓(特別是偽中產(chǎn)和年輕人)根本沒有興趣去借貸創(chuàng)業(yè)、逛街購物、吃喝玩樂……反而「宅」一族、「喪」一族、「不戀不婚不育」一族的數(shù)量,在平成時代的高規(guī)模之上進一步擴張。

他們達成了某種稱之為“窮充”(窮并充實)的社會共識。

正因此,日本現(xiàn)任首相岸田文雄提出了所謂“新資本主義社會”的構(gòu)想,大概意思是:經(jīng)濟大幅成長的果實不能被一小部分的人獨占,必須以提升每一個人薪資的方式,讓大家都能確實感受到經(jīng)濟成長。

然而作為保守派的右翼政客,這注定只能是一個維穩(wěn)的口號。

階級固化之下,「低欲望」不可避免得會成為被壓迫群體的一種精神向往,躺平隨之合理化、普適化、蔓延化。

跋

一百年前,作為90后的毛澤東高呼:“造反有理”;一百年后,或許新一批的90/00后們同樣有理由高呼:“躺平無罪”。

即1919年青年毛澤東曾吶喊的:

既有人倡言‘不許’,即是好現(xiàn)象。由一人口說‘不許’,推而至于千萬人都說‘不許’,有低聲的‘不許’,推而至于高聲的很高聲的狂呼的‘不許’,這才是人類真得解放的一日!

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號