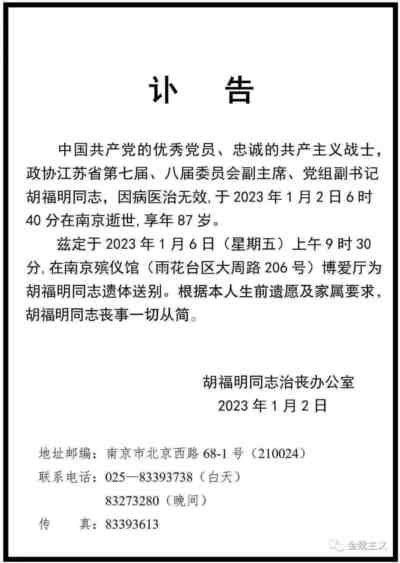

1月2日,南京大學哲學系教授胡福明同志去世。

胡福明,1935年7月生, 江蘇無錫人。1955年9月就讀于北京大學新聞專業,翌年進中國人民大學哲學研究班學習,1962年畢業后,到南京大學政治系(后更名哲學系)任教;2001年退休;曾獲“江蘇社科名家”稱號。

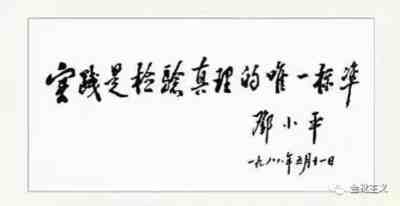

作為一名具有時代意義的“筆桿子”,胡福明同志最廣為人知的成就是其作為1978年5月11日《光明日報》特約評論員文章《實踐是檢驗真理的唯一標準》的主要作者。

《實踐是檢驗真理的唯一標準》這篇文章,直到今天都被“開明派”視為改革開放歷史洪流的序幕之作,并作為旗幟性的史詩產物向其注入源源不斷的意識形態能量乃至“陣營暗影”,四十四年來支撐著某種力量延續不倒、生根發芽。

正如前日我提及的幾乎具備同等理論高度和時代價值的“團結一致向前看”,共同形成了四十四年前的滔天巨浪。

推薦閱讀:也談所謂“團結一致向前看”

1977年3月,一個標志性的人事任命被公布:胡耀邦同志任中共中央黨校副校長。

到中央黨校后,他第一件事便是組織人寫文章、辦刊物,著名的《理論動態》隨即橫空出世,矛頭直指“繼續革命”理論。

他明確要求:

我們也要有自己的刊物……沒有一個陣地是不行的。

其實今天想來,什么是“你們我們”之分呢?“你們”的“陣地”又是什么呢?

沒幾天,創刊號應運而生,首篇文章《“繼續革命”問題的探討》一炮而響,地動山搖。

五個月后,十一大在京召開,大會報告明確重申:

‘十大’以來的組織路線是正確的。

面對此等場景,《理論動態》編輯部甚為不甘,便加班加點打造出了一篇《把“四人幫”顛倒了的干部路線是非糾正過來》,幾天后便刊文《人民日報》,聯動迅速。

同在1977年,鄭必堅的文章《把無產階級專政下的繼續革命進行到底》中第一次發明了“兩個凡是”,后被嗅覺敏銳地抓住,并撳在了國鋒同志身上。

同年,《光明日報》、《哲學》專刊組組長王強華出差去南京開會,會上他請南京大學哲學系副主任胡福明為《哲學》專刊撰稿。

胡福明翻閱了大量資料,于那年秋季完成了兩篇稿子,其中一篇就是《實踐是檢驗真理的標準》。

經過醞釀,《理論動態》第60期正式刊登了胡福明撰寫、耀邦同志親自審定的文章《實踐是檢驗真理的唯一標準》,就此拉開了批判“兩個凡是”的序幕。

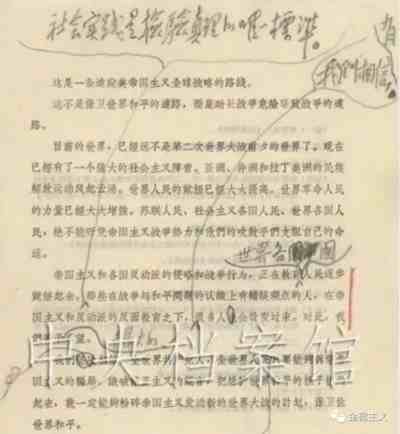

然而,這句耳熟能詳的“實踐是檢驗真理的唯一標準”,其原創從來就不是1977年第60期《理論動態》,更不是1978年5月的《光明日報》,而是早在1963年11月,劉少奇、鄧小平等人在東湖賓館寫《在戰爭與和平問題上的兩條路線——五評蘇共中央公開信》并打印出來后,經毛主席修改時,毛主席特地加注了:

社會實踐是檢驗真理的唯一標準。

只不過十四年后作為天地翻覆之間的旗幟文章時,標題被刪去了“社會”二字。

至于“社會實踐是檢驗真理的唯一標準”的理論內涵,毛主席的寫作出處則更早,為1937年的《實踐論》:

只有人們的社會實踐,才是人們對于外界認識的真理性的標準。

我不由想起了毛主席曾經在晚年給家人書信中悲憤吐露的那句話:

我是準備跌得粉碎的……那時右派可能利用我的話得勢于一時!

列寧同志其實更是早有直言:

馬克思主義在理論上的勝利,逼得它的敵人裝扮成馬克思主義者。歷史的辯證法就是如此。

“社會實踐”的“社會”二字顯然不可或缺,否則“實踐”由誰來實踐、“檢驗”由誰來檢驗的問題——亦是一個革命主體的傾向問題,其答案將無從判斷。

歸根結底,還是一個“革命為了誰”的問題——1927年8月,以34歲的毛主席為首的中國共產黨人在八七會議上第一次提出了“革命為了誰,誰就是我們力量的源泉”的真理論斷,即依托中國的工農階級,搞工農武裝割據和農村包圍城市。

如馬克思恩格斯所言:

過去的一切運動都是少數人的或者為少數人謀利益的運動。無產階級的運動是絕大多數人,為絕大多數人謀利益的獨立的運動。

“為了誰”的問題不辯明白,而只談“實踐是檢驗真理的唯一標準”,那么中國可以實踐,美國也可以實踐;社會主義可以實踐,資本主義也可以實踐;當家做主的勞動群眾可以實踐,化公為私的白匪資本家也可以實踐——我們的“實踐”究竟要被誰領導,我們的“檢驗”又究竟予誰之評價?這些問題或將通通變得模糊不清、撣塵不盡。

二十年后,1997年的十五大報告有述:

‘什么是社會主義,怎樣建設社會主義’……我國改革開放前所經歷的曲折和失誤,改革開放以來在前進中遇到的一些困惑,歸根到底都在于對這個問題沒有完全搞清楚。

再二十四年后的2021年11月,《中共中央關于黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議》中同樣有指:

改革開放以后……由于一度出現管黨不力、治黨不嚴問題,有些黨員、干部政治信仰出現嚴重危機,一些地方和部門選人用人風氣不正,形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風盛行,特權思想和特權現象較為普遍存在。特別是搞任人唯親、排斥異己的有之,搞團團伙伙、拉幫結派的有之,搞匿名誣告、制造謠言的有之,搞收買人心、拉動選票的有之,搞封官許愿、彈冠相慶的有之,搞自行其是、陽奉陰違的有之,搞尾大不掉、妄議中央的也有之,政治問題和經濟問題相互交織,貪腐程度觸目驚心。這“七個有之”問題嚴重影響黨的形象和威信,嚴重損害黨群干群關系,引起廣大黨員、干部、群眾強烈不滿和義憤。

改革開放以后……由于一些地方和部門存在片面追求速度規模、發展方式粗放等問題,加上國際金融危機后世界經濟持續低迷影響,經濟結構性體制性矛盾不斷積累,發展不平衡、不協調、不可持續問題十分突出。

被切割之后的“實踐是檢驗真理的唯一標準”,在當時一個最主要的驅動力就是“促進生產力的發展”。

也是在四十四年前“真理大討論”的前后,國務院政研室大批判組曾開展過一場運動,名字有點拗口:“批判‘四人幫’對‘唯生產力論’的批判”……

于光遠其時便公開說:

我可以承認自己就是'唯生產力論’者!

包括林子力、有林參加的寫作組,就批判對“唯生產力論”的批判成果還出過一本書,人民出版社的戴成也有參加,書名簡單粗暴,就叫《對“四人幫”批判“唯生產力論”的批判》……

“唯生產力論”,在當年竟然是政治正確的金科玉律。

在那約莫十年前,1968年7月22日,《人民日報》公開發表過一篇名為《從上海機床廠看培養工程技術人員的道路》的調查報告,這份報告是由新華社、文匯報記者所寫,于7月20日經文元同志給毛主席審閱并修改,后在調查報告的編者按語中引用了毛主席的一段談話,在7月21日晚于中央人民廣播電臺播發,并在次日于22日見報《人民日報》。

隨后,人們把毛主席在編者按中的關于“走上海機床廠從工人中培養技術人員的道路”的批示,稱為“七二一指示”。

毛主席的這份“七二一指示”之所以影響巨大,見內容即可領略一番:

大學還是要辦的,我這里主要說的是理工科大學還要辦,但學制要縮短,教育要革命,要無產階級掛帥,走上海機床廠從工人中培養技術人員的道路。

要從有實踐經驗的工人農民中間選拔學生,到學校學幾年后,又回到生產實踐中去。

這短短的幾句批示,深刻地躍現出毛澤東教育思想的精髓:一切為了實際,一切為了人民,一切為了無產階級專政。

早在1958年,毛主席就曾提出:

教育必須為無產階級政治服務。

同年9月,中央發出的《關于教育工作的指示》中亦有指示:

黨的教育方針是教育為無產階級的政治服務,教育與生產勞動相結合。

1968年7月23日,毛主席做出“七二一指示”的第三天,為紀念“指示”的發表,上海市在上海機床廠召開了兩千多人參加的擴大會議。

兩個月后,為貫徹“七二一指示”,上海機床廠創辦全國第一所「七二一工人大學」,設置磨床設計制造專業,第一期招收本廠職工五十二人,學制兩年,學生畢業后仍回廠工作。

「七二一工人大學」會根據本廠需要設置了相關細分專業,并開設了毛澤東思想、勞動、軍體等。

此后全國各地相繼仿效,“七二一工人大學”的學制和教學模式逐步向全國的工礦企業推廣,簡稱“工大”,數學、物理、化學、政治、英語、機械設計、制圖加工、材料力學、電工學等應有盡有,還會按照工廠的實際應用和生產需要給學生安排學習內容。

1970年,在部分大學恢復招生時也采用了從工人、農民中選拔學生的辦法。

1975年6月,教育部在上海召開全國“七二一”工人大學教育經驗交流會。會后,“七二一大學”在全國獲得了迅猛發展。

截止到1976年9月,僅在上海市七二一大學就增加到2111所。

據《中國教育年鑒》記載,至1976年底全國共有七二一大學33374所,學生148.5萬人,是同期普通高校學生數的3倍之多。

至于教育的效果如何?

還記得去年最新出版的《中國共產黨簡史》嗎?新版《簡史》從207頁到213頁,足足超過4000字的篇幅全部在詳實論述無產階級文化大革命期間我國在經濟、科技、工業、基建、農業、軍事、文化、外交等各個層面的成就,我不用多語,各位同志自行翻閱。

“七二一工人大學”的辦學本質與教育訴求都是政治性的,而非陽春白雪、小布爾喬亞式的所謂“純粹教育”。

工大不是一種群體福利,也不僅是為了讓工人們有更高的所謂“文化水平和技術技能”(盡管學技術學文化也是工大的重要課程內容),而是為了讓階級斗爭的思想通過政治教育,更加深入工人階級的內心,使得工人階級之于國家「領導地位」不受到動搖,這才是工大最靈魂的主課。

毛主席說“工人階級必須領導一切”,其前提則是工人階級必須接受政治教育,而非清湯寡水的“學術培訓”。

反之,如果“以經濟建設為中心”、以“發展生產力為主要任務”,那么工人階級就不需要懂政治、學政治、掌政治,而淪為一批批為生產力服務的機器人——其表象,便是“去政治化”。

去政治化,就是要求工人階級離政治越遠越好,要求工人們只需要勤勞、聽話、精通技術即可——如若再愿意忍受低福利、低工資那就更好了。

1975年時,82歲高齡的毛主席仍有思維敏捷的批判:

說‘科學技術是第一生產力’,不是放屁是什么?科學技術是滲透到生產力各個要素之中的,是通過提高各個要素的質量來發揮作用的,并不是與生產力其他要素相并列的獨立要素,并不能獨立存在,所以不能與其他要素去并列排行第一第二!

讓群眾參與政治、成為國家機器的政治主體,而不是淪為生產力的奴隸、國家車輪滾滾前進的犧牲品,這就是毛主席提倡在「建設社會主義經濟」的同時還要「保衛社會主義政治」的緣由所在。

也就是階級斗爭學說亙古不變、常溫常新的理論根基。

七二一指示發出時,無產階級文化大革命已經進行了兩載有余。

在當時,主席通過那樣一場深刻的精神改造,讓這個黨極為透徹地感知到人民的力量,以及“到底什么是社會主義、到底什么是無產階級專政”這個中國革命一直在探索的課題。

將五千年來一直被排除于政治舞臺的底層人民、普羅大眾發動起來,深度嵌入進國家的各項管理與制度性監督監察,這其實也是從另一個側面在穩固著中國共產黨的領導與執政地位,并從實際與規模雙重角度超越了西方所謂議會制的、被資本財閥所操弄的“投票民主”。

某種意義上,階級斗爭從來就不會動搖黨執政的根基,反而更加穩定黨的政治底色,進而凝聚億萬民眾對黨執政地位的擁護。

就在革命運動開始后不久,1966年6月10日,主席在同胡志明談話時曾憂心吐露:

解放十幾年來,我們脫離群眾是很厲害的。青聯、婦聯、團中央都是空架子。我們的要求是不脫產,既當官,又當老百姓。假如不當老百姓,有什么辦法呢?一個月里當一個星期的官,三個星期的老百姓。假如不當老百姓,工人運動的領袖,這樣下去就可能變。這個是大方向問題!

他曾還尖銳地指出:

一切工作中最大的毛病就是官僚主義,共產黨員成了官僚主義者。如果說有什么東西會把我們毀掉的話,那就是這個。

就在那一年多前,1965年1月29日,中共中央正式轉批陳正人給一波同志“干部深入工廠蹲點勞動”的信,主席做了批示。

陳正人是井岡山的老戰士,1964年10月上旬時,時任八機部部長的他到洛陽拖拉機廠蹲點搞研究。

當時工廠領導考慮他是老同志、年紀大,要給他開招待所。而他拒絕了,自己把鋪蓋放進精密鑄造車間生活間,和工人同吃同住。

陳正人在信中感嘆道:

干部特殊化如果不認真克服,干部與群眾生活的距離如果不縮小,群眾必然是會離開我們的!

主席的批示則如下:

如果管理人員不到車間搞三同(同吃同住同勞動),那就一輩子會同工人階級處于尖銳的階級斗爭中,最后必然要被工人階級當做資產階級打倒………官僚主義者與工人階級、貧下中農是兩個尖銳對立的階級,這些人是已經變成或者正在變成吸工人血的資產階級分子。

主席那幾年時常與秘書、警衛員等談起,不少領導干部當官久了,不愿意深入群眾,而是做起了“老爺”……

他曾引用一首詠泥神詩來給官僚主義者畫過像:

除了三餐不食這一點不像外,官僚主義者的其他方面都很像一個神像:一聲不響,二目無光,三餐不食,四肢無力,五官不正,六親無靠,七竅不通,八面威風,久坐不動,十分無用。

階級斗爭真的休止了嗎,真的可以讓位于“生產力發展”了嗎?

同在那個月月初,主席在中南海召開了中央政治局擴大會議,不點名批評了某些領導同志在四清運動中的做法:

你只依靠工作隊,為什么不依靠那個縣的二十幾萬人?……要讓群眾去搞!你不相信群眾、只相信工作隊,這樣不好。

這就是他一直批評的“包辦代替主義”。

包辦代替主義,使主席敏銳覺察到官僚主義抬頭、甚至做大的味道。

那次會議上,他還憂心地說:

去年10月,我在北京講過,如果北京搞修正主義,你們地方怎么辦?是不是學蔡鍔起義、打倒袁世凱?我總感到要出問題……

還是在那一年,12月20日召開的中央工作會議上,老人家怒聲呵斥:

農村的中心問題,是這一批干部!主要就是大隊和生產隊的干部,騎在農民頭上!農民的日子不好過啊,窮得要死……不是反封建嗎?不是民主革命嗎?不是分土地嗎?至于這些當權派,卻從還沒有搞臭過!

山雨欲來風滿樓。

1960年3月30日,毛主席起草黨內指示《反對官僚主義,克服“五多五少”》,開門見山點明:

舊社會遺留下來的壞作風,一年不用掃帚掃一次,就會春風吹又生了。

50年代末、60年代初,主席關于踐行人民民主的思想已經根據現實的急劇變化而發生了一定程度的進階,他越來越不滿足于僅僅讓人民“監督”政府,更需要發動人民來“管理”這個國家。

在帶領黨內一些同志閱讀學習蘇聯的《政治經濟學教科書》時,主席做了大量批注和談話(后來還由力群同志出版了一本《毛澤東讀社會主義政治經濟學批注與談話》)。

在讀到第23章1936年蘇聯新憲法時,主席給大家論述了蘇聯公民或勞動者享有的各種權利,包括“勞動權利,休息權利,受教育權利,年老、患病及喪失勞動能力時獲得物質保證的權利”。

主席還在這段文字旁特意批注:

最大的權利是管理國家!這里講到,蘇聯勞動者享受的各種權利時,沒有講到勞動者管理國家、管理軍隊、管理各種企業、管理文化教育的權利。

實際上,這是社會主義制度下勞動者最大的權利,最根本的權利。沒有這種權利,勞動者的工作權、休息權、受教育權等等權利,就沒有保證。

后來在文化大革命運動啟幕之前曾隨主席重登井岡山的王卓超,有過極為深刻的感悟:

記得那天下午,主席像老師考學生一樣問我們井岡山精神是什么。

我們回答說:艱苦奮斗。

他笑了,叫我們再想想,說艱苦奮斗只是一個方向,只是一點,還差兩點,要從制度方向想。

汪東興加了一條:支部建在連上。

主席點點頭,繼續說:在井岡山時,我們摸索了一套好制度、好作風,現在比較提倡的是艱苦奮斗,得到重視的是支部建在連上,忽視的是士兵委員會。

支部建在連上,隨著我們掌握政權,現在全國各行各業都建有黨的組織,成為領導機構。

黨的力量加強了,但自覺接受群眾監督,實行政治民主,保證我們黨不脫離群眾,比井岡山時士兵委員會就要差多了。

全國性的政治民主更沒有形成為一種制度、一種有效的方式,井岡山時期士兵委員會是有很大作用的。

主席將井岡山士兵委員會的作用提到一個很重要的地位,他重新提起《井岡山的斗爭》一文中他寫過的話:‘中國不但人民需要民主主義,軍隊也需要民主主義。軍隊內的民主主義制度,將是破壞封建雇傭軍隊的一個重要的武器’。

那是1965年的春夏之交,毛主席時隔三十八年重上井岡山當然不是單純的懷舊革命,而是在追求繼續革命。

那是一個引人注目的政治行動,絕非踏青賞景一般的閑情雅致。

當時間來到60年代中期,主席更加不再迷信黨內,愈發轉而發動他最信任的孩子們,即階級斗爭的「革命接班人」。

加之1968年后國家經濟發展勢頭迅猛、工業/國防等成就顯著,也提振了他和他的“紅小鬼”們的革命信心。

主席的秘書員王力同志曾有回憶:

主席早就發現了,從中央到基層黨支部,很多都是獨立王國。你不摸他,一點事都沒有,還照常是模范,照常當勞動英雄,照常是人大代表,只要你去摸一下,幾乎都有問題。

很多是公、侯、伯、子、男的封建統治,使共產黨脫離群眾。

究竟怎么辦?這是使主席經常睡不著覺的問題,必須要解決的問題。

好多紅旗單位,一摸幾乎都有問題,土皇帝很多,他們都有天然的經濟特權,超經濟的政治特權。

土皇帝的一句話就是法,他一句話就能捉人,反對他就是反黨、反社會主義、反革命,這樣下去共產黨就要被人民打倒了。

主席多次說:這到底該怎么辦?整黨,不行;教育,不行;整風,不行;三反五反,人也殺了,大老虎也槍斃了,也撤了職,什么辦法都用了,還是不行。于是才搞“四清”,大動干戈,還是不行。我什么辦法都用了,最后沒有辦法了,就來一個自下而上的運動,把黨放在一邊,讓群眾來揭露共產黨的黑暗面,因此就發動了文化大革命,搞了這樣一個大的嘗試。

只是遺憾的是,那場偉大的嘗試又一次的被人為的破壞……這里不再多語。

從1964年中央會議上的訓斥,到1965年井岡山無限失落的悲嘆,甚至包括四清運動難以收獲成效,這已經得以表明:那一時期毛主席考慮的“全國性政治民主”以及群眾民主如何形成固定的黨政制度,必須被提上日程。

否則,就是“衛星上天,紅旗落地”。

只不過,他也必須以付之一炬、一往無前的姿態——在幾近燈盡油枯的年紀。

原蘇聯部長會議主席尼·雷日科夫曾說過一句話:

權力應當成為一種負擔,當它是負擔時就一定會穩如泰山;而當權力變成一種樂趣時,一切也就完了。

作為執政組織,當你掌握的權力僅意味著要承擔起保障公眾的利益和滿足,當人民所要求你承擔的重大責任使你總在擔心自己能力不足——這樣的權力,對掌權者就是一種“負擔”。

相反,如果權力意味著能夠給個人及個人背后逐漸生成的「政治門閥」或「利益集團」帶來好處且社會責任處于次要地位時,那么權力的真正意義也就喪失了。

一如主席在50年代末評價蘇聯修正主義時說的那樣:

修正主義上臺,也就是資產階級上臺。

現在的蘇聯是資產階級專政,是大資產階級專政,德國法西斯式的專政,希特勒式的專政。

主席的論斷極其深刻地揭示了自赫魯曉夫開始的蘇聯修正主義政權的階級實質和蘇聯社會帝國主義的反動面目:

以所謂“全民國家”“全民黨”的幌子為政治掩飾,對蘇聯人民實行反動專政;在“建設共產主義”和“發達的社會主義”的說辭下復辟資本主義,對蘇聯人民進行敲骨吸髓的剝削。

這便又回到關于“滿足經濟”與“發展生產力”的討論——即所謂“實踐是檢驗真理的唯一標準”的討論。

當話語權被剝離,不論是“實踐”還是“檢驗”,群眾都是被動的客體。

他們無法以治安混亂和軍匪橫行去評判知青返鄉、大裁軍和軍隊經商,他們也無法以物價飛漲去評判雙軌制與價格闖關,他們也無法以悲慘流離的大下崗去評判國企改革,他們也無法以貧富鴻溝去評判“讓一部分人先富起來”,他們更無法以血汗工廠和996去評判所謂人口紅利與福報論——在“實踐是檢驗真理的唯一標準”的統一口徑下,他們都是歷史的失聲者。

蘇聯作為第一個將人類送入太空的國家,其生產力的高度一度來到了文明的頂點——但是,對布爾什維克真正的考驗,對這些曾以革命者的身份登上歷史舞臺的執火人真正的考驗,是當自己取得政權、掌握了幾乎無限權力下作何表現。

《共產黨宣言》中有言:

從封建社會的滅亡中產生出來的現代資產階級社會并沒有消滅階級對立。它只是用新的階級、新的壓迫條件、新的斗爭形式代替了舊的。

回想列寧時期的革命者們,面臨的是逮捕、坐牢、苦役甚至絞刑架,若能從監獄中逃出,不是轉入地下就是逃亡國外。

但是后來那些持蘇聯各高等大學文憑和口喊著“為共產主義事業而奮斗”口號入黨的人,眼睛瞄的則是飛黃騰達帶來的金錢、地位、特權、美女……以及由黨和國家完全包干的一切物質與精神滿足。

經過這一系列的變動,蘇聯特權階層控制蘇聯黨政和其他重要部門,即毛主席1965年5月重登井岡山,在山上與王卓超等人談及蘇聯修正主義特權集團時所評述的:

這個特權階層,把為人民服務的職權變為統治人民群眾的特權,利用他們支配生產資料和生活資料的權力來謀取自己小集團的私利。

這個特權階層,侵吞蘇聯人民的勞動成果,占有遠比蘇聯一般工人和農民高幾十倍甚至上百倍的收入。他們不僅通過高工資、高獎金、高稿酬以及花樣繁多的個人附加津貼,得到高額收入,而且利用他們的特權地位,營私舞弊,貪污受賄,化公為私。他們在生活上完全脫離了蘇聯勞動人民,過著寄生的腐爛的資產階級生活。

這個特權階層,思想上已經完全蛻化,完全背離了布爾什維克黨的革命傳統,拋棄了蘇聯工人階級的遠大理想。他們反對馬克思列寧主義,反對社會主義。他們自己背叛革命,還不準別人革命。他們唯一的考慮,是如何鞏固自己的經濟地位和政治統治。

一年后,主席給予當權者的評語更為辛辣:

中國的官員是一個階級,而且他們的利益與工人農民的利益是對立的。如果這些紅色資產階級的特權不受約束,中國將法西斯化。

前文提及的《實踐論》里,主席有過這樣的評語:

無產階級在改造客觀世界的同時也要改造自己的主觀世界,改造主觀世界與客觀世界的關系。

建國以后主席也有多次說:

社會主義歷史階段人人需要改造,工人需要改造,農民需要改造,知識分子當然也需要改造。

這種“改造”的具體所指就是不拋棄工農、不遠離工農,不論是權力還是知識,都應當為工農服務,為人民服務。

否則,就是修正主義。

而修正主義必將導致階級壓迫的誕生、導致“紅旗的落地”,這不以人的意識為轉移。

記住列寧在《馬克思主義的三個來源和三個組成部分》中的話:

只要人們還沒有學會透過任何有關道德、宗教、政治和社會的言論、聲明和諾言,揭示出這些或那些階級的利益,那他們始終是而且會永遠是政治上受人欺騙和自己欺騙自己的愚蠢的犧牲品。

「社會實踐」是檢驗真理的唯一標準,只有真正意義上的發動人民、依托人民、服務人民,實踐才有了普適性,檢驗才有了合法性。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號