11月19日0時至24時,北京市新增一例死亡病例,男性,87歲,11日出現干咳癥狀,13日診斷為新型冠狀病毒肺炎輕型,19日病情惡化,因嚴重肺部細菌感染,發生膿毒癥休克,經搶救無效死亡。

11月19日,鄭州市新增一例死亡病例,女,81歲,因核酸檢測結果陽性,于11月18日轉院至定點收治醫院,患者高齡,“2型糖尿病”三十年,“腦梗塞”病史兩年;

11月20日,北京市再增兩例死亡病例,一女一男,分別為91歲和88歲,前者合并腦梗病史多年、老年癡呆數年,后者高血壓病史二十年(血壓最高200/110mmHg),腦梗死病史六年;

11月23日,北京市再增一例死亡病例,女,87 歲,11月16日收治入院,因房顫導致心功能不全等基礎性疾病死亡;

11月26日,重慶市新增一例死亡病例,男,91歲,入院時已出現意識障礙、重癥肺炎、膿毒性休克、多臟器功能衰竭,臨床診斷為新冠病毒肺炎危重型。

然后,我就看見了一群一邊說著“一粒沙一座山”、竟又一邊說著“這么大歲數的老人早該死了,不必驚怪”的人……

1

簡單地理性分析一波。

其實,1960前后出生的老人,說實話子女數量是有保障的,平均贍養成本并不過于拮據。

如果說這一代老人的感染去世都要被躺匪殖壬嘲諷為“應死盡死”,那么往后的一代代老人——也就是計劃生育政策下的適齡生育人群(目前約50-65歲)恐怕就是真正的悲慘,如果我們真的躺平放開的話。

之前我說過財政危機,有興趣的可以去微博閱讀,見閱讀原文。

而在財政危機中不得不提的還有一支:養老金困境。

還記得去年鬧得沸沸揚揚的“延遲退休”風波吧,延遲退休政策的本質是不先解決平等問題,而謀求對契約開刀、想著先去解決空賬問題。

養老黑洞不是今天才出現的,早在二十余年前瓦解國企時就應該想到會有這樣的后果。

1998年前后,伴隨著國企改制(工人下崗潮)的還有取消福利分房、取消國家保障建立社保制度,緊隨其后便是醫療市場化、教育市場化——與強行解散國企相同步的,是被強制下崗的工人們由國家養老變為現收現付(代際補償制),這同樣是一種單方面打破契約的強政行為。

早在1993年11月,十四屆三中全會就通過了《關于建立社會主義市場經濟若干問題的決定》,明確提出“建立新的社會保障體系”——但是從一開始,新養老保險制度的建立就遇到資金籌措的困難,發生了昔日國有企業老職工的賬戶中沒有基金積累或者積累很少的「空賬戶」問題,并由此引發此后十幾年成批的老工人在退休時需要“花錢退休”——填補賬戶空白,才能退休并領取養老金的亂象。

作為獨生子女,獨自一個家庭甚至一個人承擔贍養成本的80后、90后們的焦慮到底來自于什么?他們既生不起孩子,未來也養不起老,眼下更是無力照料自己的父母即適齡老者。

那么如果真的放開躺平,他們的父母在疫情面前被誰照顧?那些被996的打工人的孩子,自己都照顧不了自己,還談何照顧父母?

2015年,我國職工養老保險撫養比由2014年的2.97:1降至2.87:1,意味著三個在職職工要“養”1個老人;至2018年,已六個省份的養老金入不敷出。

再往后推一代:今天80后、90后們交的養老金,都是在供養著當下的老人;而待到他們自己年老時,養老金從何而來?沒準又能把退休年齡推遲到70歲、75歲……老齡化社會,眼下政府也無奈。

也許有人說“所以政府現在鼓勵二胎三胎了呀”,但是收效呢?年輕人愿意生或者說敢生嗎?

養老財政困難、老齡化危機等事端的禍首并不是不愿意生育的年輕人,而是讓年輕人畏懼生育的社會現實:學區房、高物價、996、007、降薪潮、失業潮……

活生生的例子就在眼前:此前香港疫情的死亡率為什么那么高?尤其為什么死的大多都是老人?

2

資本主義的香港生育率從1981年開始跌破2,1999年跌破1——到今年上半年呈現出的景象就是:自2021年12月31日至2022年11月15日,香港的總感染人數超過100萬人,死亡人數10336例,平均年齡中位數86歲。

感染密度恐怖的整個九龍半島,正是香港的老年人密集區。

這些老人沒有足夠的子女資源也沒有足夠的社會資源,他們連一張病床都弄不到,只能靠天等死。

窮苦的獨生的年輕人們,聚集在油尖旺區、觀塘區、黃大仙區,全部是中低收入地區,也正是香港疫情感染最嚴重的地帶;而外資云集、寡頭遍布的深水灣、淺水灣、赤柱灣等富人區,感染寥寥,一片歌舞升平歲月靜好…………

今年年中開始,香港特區宣布放寬入境隔離天數,自8月12日起入境只需3天酒店隔離、4天居家檢疫及紅黃碼制度,這一門戶洞開的政策徹底引爆了香港疫情,也將老無所依的老人推向了深淵。

特別是香港也參照大陸地區實行“應收盡收”政策,但是在防控層面卻向西方看齊,導致了大量輕癥感染者占用公立醫院病床位,致使重癥患者無法收治,出現嚴重的醫療擠兌,這也讓香港病死率、尤其是老年人病死率居高不下。

關于“群體免疫”這個概念,第一次真正大規模在國內被鼓吹和擴散,是在2020年夏天北京新發地爆發疫情時,當時某些專家和媒體利用民眾“怎么武漢剛好,北京又來了”的情緒,大肆散播……

而就在那一時期,全球實行群體免疫被奉為典型的北歐諸國,其最直接的兩個結果就是老年人和索馬里移民死亡率超高。

沒有任何歉疚地淘汰老年人,這種種族主義正是西方社會根深蒂固的社會問題,也是“躺平”理論最大的心理依靠。

同樣很熱衷群體免疫的英國當時還推出“評分制”,啟動淘汰老年感染者,甚至按照老年人的健康狀況把有病史、健身與否等列為評分指標,1-4分之內優先治療,5分起放棄。

包括法國,“70歲以上感染老人不進行插管治療”;還有西班牙,“放棄對65歲以上老人的治療”;還有意大利,“放棄60歲以上老人治療,把生的希望留給年輕人”……

那個時候美國放任黑人在街頭聚眾游行,又是否也有這樣的思維?

家財萬貫的元首特朗普確診沒兩天就緊急治好,那么人人都是尊貴的總統嗎?

抗疫的兩條路線斗爭,不僅反映抗疫水平,這是刻畫著政府道德和社會信仰。

群體免疫、躺平、極端開放等,是絕對絕對沒得洗、沒得嘗試借口的,任何一個國家的民族精神一旦陷入社達,只會走向無底線的資本化、唯利益論。

鼓吹躺平政策,你先摸摸自己口袋里有幾個子兒,敢不敢在擺脫規模性救治的情況下去硬剛病毒。

3

某些“專家”連續三年聒噪不止的目的,我早就看明白了:將中國強行納入進“世界主流抗疫局面”即歐美的失控局面中。

這樣一來,原本依靠著中醫藥治療和高效封閉措施實現了階段性清零的中國,就會被動得與西方世界“共存亡”,承接西方世界無力抵御病毒的危機轉嫁,使我中華綠洲可在一夜之間淪為煉獄(因為我國人口相較于西方,密度太大了)。

仔細閱讀某些專家三年來的言論,可以很容易得品味出他們的政治立場和政治調性:他們從來不拿自己自己當「中國人」,而是拿自己當一個「世界公民」。

所以,他們抗疫思維的一切出發點、一切標準和一切落地,都是以西方的價值觀和西方不斷變化的現狀為參照物。

比如瘋狂地反對封城,比如瘋狂地催促國門洞開,比如憂心忡忡地“以經濟為中心”,比如憂心忡忡擔心中國因為抗疫太牛逼而被世界“邊緣化”……

對于這部分人士,我只能說:既不懂中國共產黨,也不懂中國人民;既不尊重中國共產黨,也不尊重中國人民。

黨在他的眼里,是要聽他調撥指揮的;十幾億人民在他的眼里,更是一群供他實驗、做“壓力測試”的小白鼠而已(“壓力測試”這種法西斯詞匯都能堂而皇之蹦出來,我有時候真感嘆中國的言論自由才是開放躺平)。

從2021年的南京到2022年的石家莊,一直有人在隱隱地做著“測試”,但是這種“測試”無需爭論、毫無疑義必然會失敗。

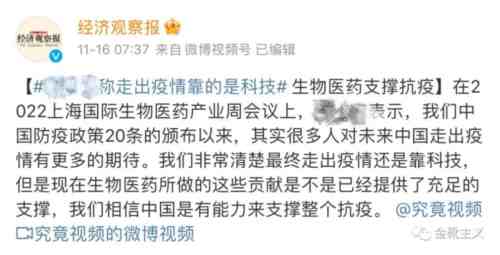

推薦閱讀:靠的不是“科技”,而應當是人民

同時,從政治角度來看,當中國再度被歐美的病毒攻破國門之后,就新冠溯源這一已成當前國際斗爭最重要議題之一的角斗場,中國的身位會被瞬間矮化。

對于新冠溯源這場戰斗的極端極端極端重要性、特別是對于中國未來國際話語權爭奪的重要性,以及美國越來越清晰的制造疫情、投毒亞洲和歐洲的嫌疑,此前我已有文章論述,不再這里重復。

推薦閱讀:新冠溯源疑云

中國今天“疫情孤島”的地位,是依靠黨的堅強領導、中醫藥的巨大作用、人民群眾的政治意識和衛生意識、千萬量級的基層黨員干部和醫護工作者的日夜奮戰所換來的。

推薦閱讀:中醫藥抗疫

風雨中的“孤島”,于島上人是幸福,于島外腥風血雨里的妖魔們而言,則是靶子。

他們千方百計地妄圖將狂風暴雨沾染進中國這座一塵不染的孤島,如過去二十多年他們所習慣的“經濟全球化”那般,繼續著“疫情全球化”,幻想著讓占世界五分之一人口的中華民族,一同卷入西方的病毒漩渦,將解放區污染為淪陷區。

從很多角度而論,當下,中國仍然必須堅持動態清零。

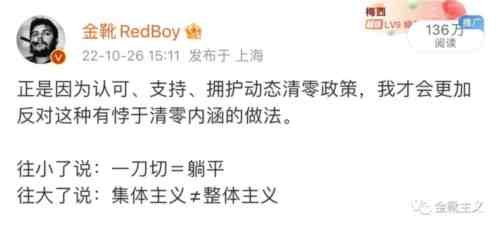

我們可以反對動態清零政策中出現的任何官僚主義、形式主義、以權謀私、買辦黑手、一刀切、擴大化——事實上我本人都十分關注這些基層亂象并經常用微博幫忙轉發擴散——但是,我這么做恰恰正是基于我支持動態清零。

在我看來,這些基層亂象不但不能代表動態清零,反而是在扛旗反旗得給清零政策上眼藥。

4

由此,最后我倒也想多說兩句,盡量悠著說。

說實話,很多時候,「堅持動態清零」其實這是一種無需多言的正確,這不是政治正確而是實際正確。

但是關于此的討論,也僅限于站上第四層,第五層是上不去了。這很無奈。

比如堅持派說的(也是我前文寫的那么多文字):“如果不清零,會有老人死去、窮人搶不到床位”——不禁試問:為什么醫療資源是要用“搶”的?為什么凡資源分配都涉及到階級能量的分層?故而不得已而堅持動態清零(畢竟是對廣大底層最友好的抗疫政策了,然而有無人想過為什么會有所謂“底層”?)?

再比如反對派抱怨的:“總是清零,不讓我上班或開張,我房貸車貸沒法還了,我要窮死了”——又不禁試問:我們是什么時候開始有巨額的房貸車貸等高企的生存成本的?為什么一套房一輛車就可以壓倒一個家庭?以致于一項衛生領域的撲滅病毒的政策就可以間接讓一個家庭在經濟層面破產?

一個個個體戶與小企業主們的悲劇,充分反映了私人資本在公共災難面前的脆弱性,以及過去許多年流傳的“市場萬能論”、“遠離政府論”的破產。

特別是以循環貸款為主要再生力的經營模式,在災難來臨時簡直不堪一擊,沒有任何人能為他們兜底,他們沒有“集體”、沒有“群體”,一切權責自有自負。

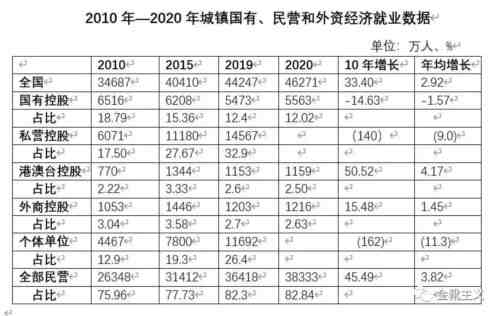

當前,民營市場主體占全國市場主體的比重,已到98%,最近十年民營經濟新增就業總量占全國城鎮新增就業總量100%以上——換句話說,除卻國企職工和領導干部群體,幾乎肉眼可見的全國「群眾百姓」群體,都被扔置于市場經濟的資本牢籠中。

推薦閱讀:停貸聲是蒼生淚

推薦閱讀:天下苦「預售制」久矣

第五層沒法上去,于是我們只能在第四層說:堅持動態清零、堅持動態清零、堅持動態清零……

1964年寫給衛生部黨組報告的批語和1965年的《六二六指示》中,毛主席曾有過精準批判:

北京醫院醫生多,病人少,是個老爺醫院,應當開放!

衛生部的工作只給全國人口的 15% 工作,而且這 15%中主要是老爺,廣大農民得不到醫療,一無醫,二無藥。衛生部不是人民的衛生部,改成城市衛生部或老爺衛生部,或城市老爺衛生部好了!

應該把醫療衛生工作的重點放到農村去!培養一大批‘農村也養得起’的醫生,由他們來為農民看病服務。

我們沒有辦法去討論為什么類似于赤腳醫生這樣劃時代的社會主義民生項目會幾近消亡——世界衛生組織認為80%的醫療需求可以在基層得到解決,而我國基層醫療衛生機構診療量占總量比例自2009年的醫改開始不斷下降,從61.8%下降到五成左右。

以致于,在防疫進入瓶頸期時「分級診療」又被不厭其煩地推上臺面。

以分級診療來說,理論上都是完美的,但沒有人能保證在當下的現實環境里分級診療不會演變成「分階級診療」……

第四層里說的這些所有話、所有道理都是正確的,一旦躺平我國的國情確實是承受不起的,很多人會失去生命,這道理大家誰都懂——但是,也都透露著某種時代性的無奈,它讓一項正確的衛生政策時時遭遇無奈。

有人說:“有些群眾啊,既要…又要…,簡直是要累死黨和政府…”

對于這種維穩論調,我只想說,所謂“既要又要”,這可不是我提出的,這就是黨給出的抗疫指導思想:“既要滾動實現疫情動態清零,又要鞏固拓展經濟穩定向好態勢,還要確保群眾生產生活秩序和社會大局穩定”。

從更大層面而言,所謂“既要又要”,這本身就是社會主義制度的一大特征,不然怎么說“社會主義好”呢?不然怎么說社會主義有別于資本主義、新中國有別于舊中國呢?

如果做不到“既然又要”——即要么一刀切懶政主義的防控,要么投降式開放主義的躺平——那么一定都是非社會主義的,都是有忤共產黨人黨性的。

再說下去就要走到第五層樓了,還是收腳吧。

站在第四層里潑墨揮毫,我們只能一遍遍地呼吁:必須堅持動態清零。雖然這是一種無奈,哪怕這是一種無奈。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號