以中國士大夫精神重塑新時代領導干部精神世界,既是對中華優秀文化深厚底蘊的映照,亦是中國現實發展的需要。

士大夫精神?

去年年初時,一則河南省濟源市的官場新聞“市委書記當眾掌摑市政府秘書長、只因為其不懂規矩與之共進一個餐廳用餐”登上了熱搜。

主角,濟源市委書記張戰偉;配角,濟源市人民政府秘書長翟偉棟。

當時在這一事件中還爆出了張書記的金句:

國民黨還知道尊敬長官嘞!

真是一句話讓人失語。

七十余年前,我們依靠工農發動土地革命、依靠農村婦女同志一陣一陣縫出的軍布鞋,打跑不可一世的八百萬美械蔣軍;

七十余年之后,我們共產黨的某些官員居然開始“峰回路轉”去學習國民黨的黨風?

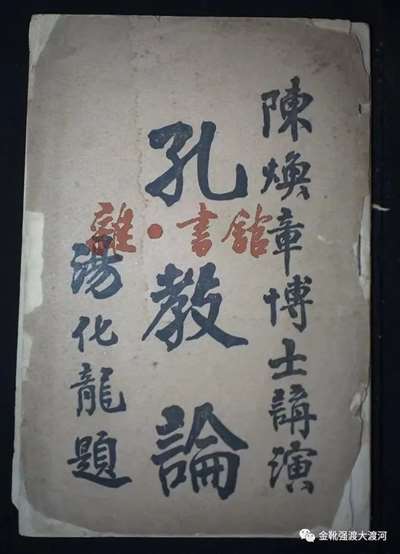

同在去年,還有一條讓人錯愕的新聞(經查是2018年時的舊聞):武警部隊某部,在一位名叫張黎明的政委的帶領下,集體學習儒家經典《弟子規》,且官宣語氣十分自豪,如官文自介所言:老套路跟不上新時代,hold不住現在的年輕人。國學經典,文化底蘊深厚,官兵更容易融會貫通,厚積薄發。

不讀馬列讀儒教,不尊黨紀尊孔孟……

仁愛孝悌,綱常倫理,君臣父子,宗族主義……這些九十余年前在井岡山上被毛主席歷經艱辛斬斷掃清的封建糟粕,竟可以在黨內、特別是人民軍隊內(且是進入新時代建設時期)仍割除不絕,實在叫人震驚。

近十年間,人民領袖、也是作為軍隊最高統帥的大大,多次在視察部隊時強調過一句話:

軍隊,要有軍隊的樣子!

二十年來,大陸突然興起“國學熱”,這背后有著忽略不掉的資本推手,以及相當陽謀的政治訴求。

首先無法遮掩的一個事實就是:大陸地區的國學風、儒教風,并非自孕自生,而是刮自港臺地區,且帶有非常明確的人為感。

港臺地區研究儒學主要有兩個地方,一是香港的新亞書院,二是臺灣的東海大學。

港臺興起儒熱是在上世紀七十年代之后,趁著歐美經濟不景氣、滯脹無法緩解,儒家文化圈的日本及亞洲四小龍卻出現了經濟快速增長,便引發了東西方學者探討。

不過探討的結果,竟是給孔教戴了高帽。

如日本著名企業家澀澤榮一在他的《論語加算盤》一書中,認為自己成功的經驗就是“算盤+論語”,開創了儒家式經營之風。

又如新加坡國立大學教授陳榮照,也曾提出了“儒教精神促進了新加坡經濟起飛”的觀點。

適逢大陸地區正乘“入世”東風,國學熱和孔教復辟旋即伴隨著港商和臺商們的歪理學說,在原本被馬列主義和毛澤東思想教育得鐵骨錚錚的大陸人民間扎下了根。

十幾億國人,重新軟綿綿了起來。

儒教卷土重來的一個重要目的,就是“去毛化”。

早在2011年1月11日,為“弘揚和體現中華優秀傳統文化”,一座孔子的青銅雕像曾在國家博物館北廣場落成。

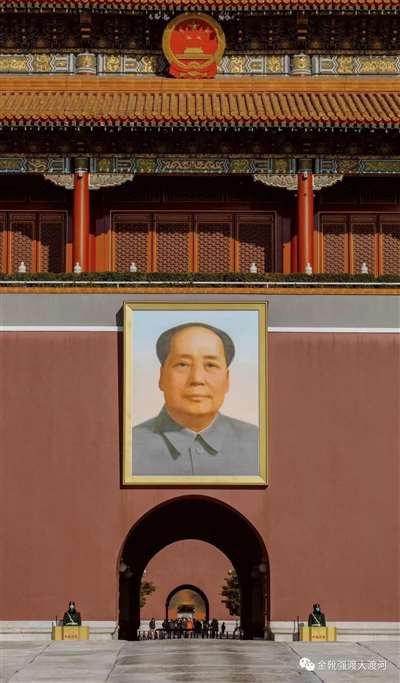

這樣一尊基座1.6米,鑄造成的雕像,是成為繼毛主席和孫中山先生之后第三位進駐這一區域的歷史人物。

它西鄰天安門廣場,與人民大會堂遙相呼應;它北望天安門城樓,與高懸的毛主席畫像相互端視。

整整一百天后,孔子老先生又悄悄然灰溜溜得被移出了神圣的天安門廣場。

尊孔為“教父”,暗含著一種十分濃烈的“文人治國”味道,這是一種非常陰狠、非常矯造的氣味。

從程朱理學,到康熙祭孔,從民國的所謂“大濕輩出”,到80年代的所謂“解凍”……歷史已早有明晰。

推薦閱讀:警惕文人階級的復辟

孔教儒生士大夫們的復辟歸來,氣勢洶洶,殺氣騰騰。

而儒熱的背后,則是某些人即便不敢言“改弦易幟”,也始終在謀求“紅色退潮”。

曾有人說毛主席“全盤否定孔子”,這是不折不扣的史謠。

主席上過七年私塾,熟讀儒篇,說他全盤反孔實在是污蔑了。

他對于孔子是局部的、客觀的“反”,這正是在于他對孔思想的了解和理解。

別的不說,毛主席甚至還用《論語》中的“君子訥于言而敏于行”來給女兒李敏、李訥取名,怎能說毛主席反孔子?

毛主席反的從來不是孔子本人,而是孔教——維護封建士大夫階層反動統治的孔教。

主席曾親口語:

孔夫子的很多思想是好的,但是現在的孔夫子已經不是當年的孔夫子了。

當孔老圣人變成了維護貴族統治的“白匪工具”,毛主席的評價一針見血:

孔子當年那套東西,沒有市場。周游列國到處被趕出來。為什么?戰國七雄,唯獨秦國是不允許孔夫子的弟子進入的。可為什么那些相信過孔夫子的國家都滅亡了,唯獨秦國不聽孔子那一套的秦始皇能統一中國……

我們共產黨人,是從批孔起家的,我們決不能走前面他們的路,批了再尊……落入歷史的一種循環,這是不行的……

回想1973年8月5日,毛主席曾寫就名篇《七律·讀〈封建論〉,呈郭老》,全詩如下:

勸君少罵秦始皇,焚坑事業要商量。

祖龍魂死業猶在,孔學名高實秕糠。

百代都行秦政法,十批不是好文章。

熟讀唐人封建論,莫從子厚返文王。

1973年,那正是批孔運動的高峰。

洪文同志其時直陳:

批孔運動是第二次文化大革命,第十一次路線斗爭開始了!

待孔子的雕像出走后,當年的國慶節時孫中山先生的畫像又出現在廣場,可謂你方唱罷我登場,彌散著某些人不死的野心。

只是,偌大的廣場上已經早就不見了馬恩列斯四位導師的巨幅畫像,徒剩孤獨的毛主席……

2011年,距離正本清源、扭轉船頭尚有一年,那也是中國輿論場群魔亂舞之最高峰,同時又是辛亥革命一百周年……山雨欲來風滿樓。

當年的9月3日,電影《國父孫中山》片方在北京人民大會堂舉辦發布會,導演王才濤攜邱心志、聶玫、田亮等參演明星到場,宣布該片正式更名為《第一大總統》,并發布首款海報和預告片。

資產階級革命的領導者孫中山,居然成了國父……

不要覺得我杞人憂天,多年來不論體制內外,“以儒釋黨”“國學進黨”“國學進軍營”乃至“軍隊國家化”的聲音一直沒有停息。

如下圖,就是非常反動的高級黑、低級紅:

我解放軍“遺傳了五千年文化”?

五千年歷史上的軍隊、起義、暴動,多了去了,但鮮有農民軍是文明之師——東漢末年、隋末揭竿、明末清初、太平天國,無不奸淫擄掠,比起統治階層有過之而無不及。

為什么偏偏只有毛澤東的部隊,從井岡山開始便唱開了《三大紀律八項注意》?從革命初始就要求“不拿百姓一針一線、一個芋頭”?

這是傳統文化所就?

恰恰相反,這是割除了傳統政治糟粕文明里的“官嬌民順”“民為官馭”的思想所就。

追求士大夫,本質是追求一種“官氣”,去工農化而官僚化。

黨內如果開始追求士大夫的官氣,那么民間呢?

那便是近來網絡上突然流行起的一股“廳局風”:以廳局級高官的穿搭為模仿,“廳里廳氣”、“領導范兒”……

對此,毛主席早就批評過:

官氣是一種低級趣味,擺架子、擺資格、不平等待人、看不起人,這是最低級的趣味,這不是高尚的共產主義精神。以普通勞動者的姿態出現,則是一種高級趣味,是高尚的共產主義精神。

共產黨人追求“士大夫精神”,我彷佛聞到了一股1946年蘇聯紅軍與紅海軍合并、統稱為“蘇維埃社會主義共和國聯盟武裝力量”的味道……

不客氣但又實事求是地說,我們的黨就是在推翻士大夫階層的過程中成長和崛起的。

毛主席建立和領導這支政治(軍事)隊伍,從歷史深處評析,并不具有“天然的先進性”。

由史而論,農民階級由于不堪忍受剝削壓迫和土地兼并而揭竿而起、上山稱王的,也從來不乏巨眾;但是最后不是落草為寇、就是接受招安,個別成功當上皇帝的也只是重復封建王朝的新舊輪替。

究其原因,就是沒能走出反動的帝王統治思維,“打了一輩子仗還不能享受享受嗎”話術的背后,就是對“再造士大夫”的追求。

而我人民軍隊在九十余年前能否避免重蹈農民起義覆轍、不當“陳勝吳廣第二”“李自成第二”“石達開第二”,最重要的生命線就是堅持軍隊政治純潔性和意識形態強基固本的建設、堅持黨內人民立場的建設。

如新時期的領袖所言:

要把意識形態工作,擺在黨的一個極端重要的位置上。

儒教進軍營,就是驅逐了黨的領導;士大夫成為黨內從政的目標,就是刷去了毛澤東思想的底色。

那么一旦“去毛化”,則必將“去人民化”。

建政偉業功成不久,主席卻在一次談話時愁訴:

我們殺了幾個有功之臣也是萬般無奈,我建議重讀一下《資治通鑒》,治國就是治吏。

如果一個個寡廉鮮恥、貪污無度、胡作非為而國家還沒有辦法懲治他們,那么天下一定大亂,老百姓一定要當李自成,國民黨是這樣,共產黨也是這樣。

殺張子善、劉青山時我講過,殺他們兩個,就是救兩百個、兩千個、兩萬個啊。我說過的,殺人不是割韭菜,要慎之又慎。但是,事出無奈,不得已啊。問題若是成了堆,就是積重難返了啊。

崇禎皇帝是個好皇帝,可他面對那樣一個爛攤子,只好哭天抹淚走了喲。

我們共產黨不是明朝的崇禎,我們決不會腐敗到那種程度。不過誰要是搞腐敗那一套,我毛澤東就割誰的腦袋。我毛澤東若是搞腐敗,人民就割我毛澤東的腦袋!

進城第三天,機關食堂加餐,立刻就挨了主席的批評:

要想做脫離人民群眾的事情,什么時候都可以找到借口。如果這樣吃下去,不用多久,我們餐桌上的菜飯就會擺滿。到那時,我們把“為人民服務”喊得越響,人民群眾越恨我們!

為治吏之事操心,是主席在新中國成立后始終無法安心的心病,他反復叮嚀:

脫離群眾,官僚主義,勢必要挨打。

現在,有一些人,好像得了天下就高枕無憂,可以橫行霸道了。這樣的人,群眾反對他,打石頭,打鋤頭,我看是應當,我最歡迎。

我們一定要警惕,不要滋長官僚主義作風,不要形成一個脫離人民群眾的貴族階層。

中國共產黨不是一個享樂主義的政黨或維穩主義的政黨,從1939年2月毛主席在給張聞天的信中第一次提出“為人民服務”開始,這個黨就必須始終是一個革命主義的政黨。

這一點,是黨絕對永遠不可被稀釋的組織性質。

在中國共產黨之前,有德國共產黨的失敗;在中國共產黨之后,亦有蘇聯共產黨的覆滅。

但是革命本身是不死的,國際共運是不死的,馬克思主義的中國共產黨是不可以置身事外的。

逆流者恒亡,革命者永生。

1965年重登井岡山,72歲的毛主席帶著一股蒼涼緩緩訴說:

我們共產黨人慢慢地從血的教訓中懂得革命要想成功,重要的一條就是吸取教訓。秋收起義、井岡山斗爭,我們也是接收了大革命失敗的教訓……這個教訓是什么呢?那就是什么時候都不能忘記階級斗爭,階級斗爭從來都是你死我活的。

如果“士大夫精神”是共產黨人的追求,那么毛澤東恐怕會第一個與共產黨分道揚鑣。

因為,毛澤東本人就是以“掙脫士人身份”為政治人格重塑,參與到民族救亡、乃至建黨興黨的革命征程中。

1921年之前的毛澤東是一個什么樣的人?

他可以在東山小學堂(一個基層官紳富戶出資建立的精英學院)入學,他可以在京城入住留洋十年、人脈遍布達貴的恩師楊昌濟的家,他可以找政教界名流章士釗借銀子,他可以令北大校長蔡元培替他給李大釗寫舉薦信。

以俗世的標準,毛澤東從來不是一個被日后國民黨首腦集團嘴里戲謔而稱的“泥腿子”。

往前看,他父輩的家產坐擁二十畝良田;往后看,他一度坐上國民黨代理宣傳部長。

1924年1月,毛澤東為國民黨的一大代表,代表號碼39,為湖南區代表。

那時的蔣介石什么也不是,國民黨一大代表中浙江區只有六人,沒有蔣介石,且這六個浙江代表中有三個為孫中山私人指定。

而毛澤東這個湖南代表卻非指定,是由湖南的國民黨集體推選。

在大會上,國民黨章程審查委員會一共只有十九位委員名單,毛澤東便是章程審查委員會委員之一;一年后,1925年2月,毛澤東就被任命為代理宣傳部長——正職是誰?大名鼎鼎、位高權重的汪精衛。

同樣在1925年的廣東省國民黨第一次代表大會上,大會宣言的起草人還是毛澤東。

一個湖南人跑到廣東省,孫中山的老家,起草文件。

這就是毛澤東在國民黨內的地位。

可是這個舊時代的“士人”,最終還是與國民黨分道揚鑣。

因為毛澤東不需要一個事實上舊制的“階級高位”的身份,他需要讓自己和這個國家揮別舊時代。

這一點,早在1919年前后就已經注定。

年輕的毛澤東到底要的是什么?

這位從韶山沖走出的青年,渴望的既是一種“欲與天公試比高”的階級雄心,也是一幅“喚醒工農千百萬”的政治圖景。

這種圖景的實現,只能依托于新的階級統治。

而新的階級統治的前提,則是必須砸碎舊制的士人士大夫,讓被統治、被壓迫的國家主體階級完成從肉體到精神的“土改”。

從辛亥革命始,至五四運動后,舊制的士大夫階級依舊遍布中國的核心權力層。

他們只是趕走了拖著長辮的滿旗馬褂,卻讓自己成為了依然未變的“少數人”。

這種舊時的士族身份所帶來的獲益性和秩序感,在看似已經表面上推翻了清王朝的偽現代、偽共和的格局里,可以讓各大軍閥感到自重,可以讓孫中山感到寬慰,可以讓蔡元培感到舒適,可以讓蔣介石和汪精衛拿到大把資本和大片土地的必然青睞,可以讓日本人、歐洲人、美國人繼續把攥著在華的勢力范圍。

甚至,可以讓共產黨內的陳獨秀走向幻想與妥協;甚至之甚至,可以影響大家族出身的周恩來其一生……

但是唯獨,不能滿足作為一個馬克思主義者、作為一個已經堅定了暴力道路的、成為了革命者的毛澤東。

這就是為什么,如果“人民萬歲”是上聯,那么必須得有一個下聯:“繼續革命”。

土地與農民之間的生產關系也好,政府與農民之間的權力關系也好,社會與農民之間的階級關系也好,所有的現狀都無法向27歲的毛澤東解釋:為什么中國農民的數量多達四萬萬,可是他們卻吃不飽、卻穿不暖、卻老婆女兒被人搶。

恰似今天的青年人不明白:為什么《后浪》中宣傳著自己是社會的主人、自己擁有選擇的權力,但是擺在面前的,卻是掙脫不盡的996和難以跨越的“新三座大山”,亦或是拼多多大樓里猝死的打工人和蔚來大樓下汽車碎片里的試車員,以及那個大涼山深處被遺忘的墨茶。

百年前的毛澤東,同樣不明白。

他不明白為什么人數如此之眾的農民階級不是國家的主體,并且如果不是主體,那么農民又是什么?

他自己就是農民中走出的知識分子,并從舊式的知識分子蛻變為新民主主義的革命分子——他不明白農民是什么,也就不明白自己是什么。

正是因為不明白,所以毛澤東沒有和大批的同儕志士一同前往法蘭西,而是選擇留在了中國,留在一個生他養他卻沒有任何一種階級身份可以滿足他、解答他的國家里。

他要去尋找這種讓他孜孜渴求的階級身份,以及這種身份能夠帶來的自我認同。

地主重重壓迫,農民個個同仇!

當時間來到1949年6月19日第一屆政協會議籌備會第一次全體會議的閉幕上,鄧初民、許德珩、沈鈞儒等人當時在會上曾提議:“全體代表起立,向中國人民領袖毛澤東主席和中國人民解放軍朱德總司令致敬!”

有位與會的民主人士當即異議,笑嘻嘻地說:“不必了吧!”

此話一出,旋即點燃了一位農民代表的火氣,他站起來大聲呵道:

怎么不必?我們農民就認共產黨,就認毛主席!

為什么農民認共產黨?

因為共產黨里沒有地主,沒有士大夫。

1915年6月,他對湖南一師的同學說:“為學之道,先博而后約,先中而后西”;

1927年6月,他對秋白同志說:“我定上山下湖,在山湖之中跟綠林交朋友”;

1935年1月,他對李德同志說:“不考慮戰士要走路、要吃飯、也要睡覺,也不問走的是山路、平原還是河道,只知道在地圖上一畫,限定時間打,當然打不好”;

1946年6月,他對安娜·路易斯·斯特朗說:“真正強大的力量不是屬于國民黨反動派,而是屬于人民”;

1949年3月,他對全體中央委員說:“如果國家,主要的就是人民解放軍和我們的黨腐化下去,無產階級不能掌握住這個國家政權,那還是有問題的”;

1956年11月,他對小平同志說:“現在再搞大民主,我也贊成。你們怕群眾上街,我不怕,來他幾十萬也不怕”;

1958年5月,他對丹東五一八拖拉機配件廠的工人同志們說:“卑賤者最聰明,高貴者最愚蠢”;

1966年1月,他對陶鑄、王任重、陳郁、張平化等同志說:“我不怕你們造反,我自己也是造反的,造了多少次反,袁世凱當皇帝逼出了個蔡鍔造反。如果中央出了軍閥,出了修正主義,你們就可以造反………”

1966年6月1,他對胡志明說:“解放十幾年來,我們脫離群眾是很厲害的。青聯、婦聯、團中央都是空架子。我們的要求是不脫產,既當官,又當老百姓。假如不當老百姓,有什么辦法呢?一個月里當一個星期的官,三個星期的老百姓。假如不當老百姓,工人運動的領袖,這樣下去就可能變。這個是大方向問題!”

…………………

去年2月26日,北京,脫貧攻堅總結表彰大會上,有這樣一位老人讓人不禁淚目:夏森,1923年生人,1937年下半年奔赴延安投身革命,年僅14歲,次年加入中國共產黨。

十八大以來,夏森奶奶捐獻一百萬元設立“夏森助學金”,用于資助家庭貧困大學生上學和改善教學條件。

她親自審改“夏森助學金”實施辦法,并強調:“資助的學生不光要看他考入的是幾類、幾本大學,主要看他的思想道德表現;資助的學生必須熱愛祖國!”

在表彰會上,夏森奶奶坐在輪椅上幾次想起身接受證書,但幾次都站不起來,大大扶著她讓她不用起身、坐著就可以……

去年7月22日,鄭州,暴雨洪災。

在鄭州阜外華中醫院轉移安置受災群眾的救援現場,在人民子弟兵緊鑼密鼓、緊張有序的水中賑災身影里,有一位不停忙碌著的同志,他的面龐被網友認出:朱生嶺。

朱生嶺,1957年11月生人,中央委員,現任中國人民解放軍中部戰區政委,上將軍銜。

2019年的建國70周年大閱兵,領銜裝備方隊出場的五大戰區指揮員中,朱生嶺將軍正是我軍中部戰區的代表,率領著鮮紅的戰旗方隊與滾滾鐵流,接受大大和全國人民的檢閱。

災難面前,將軍與戰士并肩同伍,沒有軍銜之分,沒有官階高低,沒有領導架子,沒有官僚主義。

今年6月7日,云南麗江,高考。

張桂梅送華坪女子高級中學的學生參加考試,這些學生統一乘坐公交車,身穿紅色的衣服前往考點。

張桂梅被一學生攙扶著,手里拿著喇叭并不斷地叮囑著即將進入考場的考生們。

這是張桂梅第十二年親自送學生參加高考。

新的時期,新的征程,在推進偉大自我革命的道路上,我們不僅需要更多的共產黨員,更需要更多赤心滾滾、初心依舊的“共產黨人”。

毛主席曾經就關于國民黨與群眾的關系,有過發人深省的論述:

國民黨就是只問老百姓要東西,而不給老百姓以任何一點什么東西的。如果我們共產黨員也是這樣,那末,這種黨員的作風就是國民黨的作風,這種黨員的臉上就堆上了一層官僚主義的灰塵,就得用一盆熱水好好洗干凈

我覺得,在無論哪一個抗日根據地的地方工作中,都存在有這種官僚主義的作風,都有一部分缺乏群眾觀點因而脫離群眾的工作同志。我們必須堅決地克服這種作風,才能和群眾親密地結合起來。

到底誰是父母?是官老爺,還是人民群眾?我們的黨員,特別是黨員領導干部,只有恭恭敬敬孝敬父母的義務,絕不能有騎在父母頭上作威作福的權力。

現在黨內許多人已經把這個關系搞顛倒了,把主仆關系搞顛倒了。國民黨就是把這個關系搞顛倒了,最后被趕到一個島子上去了。如果共產黨把這個關系也搞顛倒,我看,遲早有一天,也會被人民群眾趕到某個小島子上去的。你相信嗎?你不信我信!

一百零一年,長征仍未盡。

前面依舊有一道道婁山關、臘子口、大渡河在等著我們。

生日快樂,繼續革命。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號