恩格斯說:“只有清晰的理論分析,才能在錯綜復雜的事實中指明正確的道路。”

同樣的道理,清晰的哲學(理論)分析,有利于在錯綜復雜的輿論中,看清歷史的真實面目。

毛主席說,矛盾法則是自然和社會的根本法則。

也就是說,矛盾法則的基本原理,也可以用來解釋國民經濟問題。

這篇文章,我們用矛盾法則的基本原理,來分析1966年至1976年的國民經濟,通過哲學的理論分析和真實的數據分析,來還原當年歷史真相。

我們將圍繞下面這個問題來展開敘述。

1966年至1976年,國民經濟到底有沒有瀕于崩潰邊緣?當時國民經濟是一度瀕于崩潰邊緣?還是整體處于增長態勢?

先做理論的分析,后做數據的分析。

01

從唯物辯證法的角度思考。

如何界定國民經濟是瀕于崩潰的邊緣?還是處于增長的態勢?其哲學理論依據又是什么?

這個理論依據,就是《矛盾論》“主要的矛盾和主要的矛盾方面”的辯證原理。

該理論,為我們分析國民經濟,提供清晰的邏輯方向。

國民經濟,是瀕于崩潰的邊緣?

還是處于增長的態勢?

不是由某個人的講話內容來定性,也不是由公知群體說了算,而是由國民經濟內部取得支配地位的矛盾的主要方面所規定。

那么,在1966年至1976年的國民經濟中,取得支配地位的矛盾的主要方面是什么?

換句話說,當年國民經濟的主要矛盾的主要方面是什么?

從國民經濟組成來講,它是復雜的事物,里面存在農業、工業、服務業、建筑業、城市公用事業等多個矛盾體。

其中,工業是主要矛盾,重工業又是主要矛盾的主要方面。

為什么說工業是當時國民經濟的主要矛盾?重工業又是主要矛盾的主要方面呢?

工業,包括輕工業和重工業。

重工業是為國民經濟各部門提供物質技術基礎的主要生產資料的工業。

具體地講,重工業是一切工業生產的基礎,在國民經濟中占據重要地位,它是體現經濟質量和國家實力的重要標志。

在世界范圍內,所有的發達國家,都是工業發達國家,并且都是重工業發達國家。

根據《中國工業經濟統計資料1949-1984》統計顯示:

“按當年價格計算,1965年全國工業總產值為1394億元,占社會總產值的52.0%。”

可見,當時我國經濟結構已經發生質的改變,工業生產已經在國民經濟中占主導地位,農業生產逐漸下降到次要地位。

所以才會說,工業是當時國民經濟的主要矛盾,重工業又是主要矛盾的主要方面。

而衡量工業和重工業的重要指標,就是工業和重工業的生產總值以及它在國民經濟生產總值中的占比,除此之外沒有更為科學的標準。

也就是說,國民經濟是崩潰還是增長?主要是看工業和重工業的生產總值。

這樣講,我想大家能理解。

為了講清楚這個問題,我們光有哲學上的理論分析還不夠,還要有更具體的真實的數據分析。

接下來,從1966年至1976年工業總產值、主要工業產品產量、工業固定資產原值,三個不同維度來做具體分析。

大家請保持耐心往下閱讀。

02

我們先講1966年至1976年工業總產值。

秉承實事求是的原則,我們用真實的數據來說話。

根據國家統計局工業交通物流統計司編寫的《中國工業經濟統計資料1949-1984》顯示:

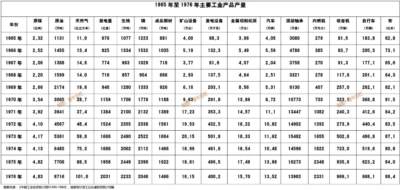

具體內容如下圖所示:

這組全國工業總產值數據告訴我們:

第一,十年期間,有三年出現工業總產值下滑,分別是1967年、1968年和1972年,同比上年下降幅度分別為13.81%、5.0%、8.4%。

其中,1967年下降幅度最大,側面表明當年工業生產遭受到重大挑戰,同繼續革命帶來的暫時性動蕩有關。

第二,十年期間,有七年出現工業總產值增長,分別是1966年、1969年、1970年、1971年、1973年、1974年、1975年、1976年。

同比上年,1966年增幅最大為20.9%,1974年增幅最小為0.2%。

這表明,國民經濟的主流趨勢是增長。

第三,十年期間,有八年時間,重工業的總產值超過輕工業,只有1967、1968年兩年時間,輕工業總產值略微超出重工業。

這說明,我國工業革命有側重點,是優先發展重工業,重工業得到長足發展。

第四,十年期間,有七年時間,工業總產值出現持續增長;有三年時間,工業總產值出現不同程度地下降。

這表明,我國工業總產值整體處于增長狀態,增長是主流,下降是支流。

這組數據,從側面佐證,前三年的繼續革命實踐,處于相對激烈的狀態;后七年的繼續革命實踐,處于相對平穩的狀態。

綜上所述,1966年至1976年間,我國工業生產整體上處于平穩發展階段,壓根沒有出現大面積或全面癱瘓,更沒有讓國民經濟走到崩潰的邊緣。

當然,這個數據只能說明整體與一般狀態,并不代表局部與個別情況。

我們以理服人,下面來分析工業生產的個別情形,即分析主要工業產品產量。‘’

03

數據會說話,我們來看1966年至1976年主要工業產品產量。

根據國家統計局工業交通物流統計司編寫的《中國工業經濟統計資料1949-1984》顯示:

1966年,原煤產量2.25億噸,原油產量1455萬噸,天然氣產量13.4億立方米,發電量825億度,生鐵1334萬噸,鋼1532萬噸,成品鋼材1035萬噸。

礦山設備5.19萬臺,發電設備132.3萬千瓦,金屬切削機床5.49萬臺,汽車5.59萬輛,滾動軸承4786萬套。

內燃機385萬馬力,收音機83.7萬部,自行車205.3萬輛,布匹73.1億米。

1967年,原煤產量2.06億噸,原油產量1388萬噸,天然氣產量14.6億立方米,發電量774億度,生鐵963萬噸,鋼1029萬噸。

成品鋼材718萬噸,礦山設備3.77萬臺,發電設備61.9萬千瓦,金屬切削機床4.07萬臺,汽車2.04萬輛。

滾動軸承3758萬套,內燃機270萬馬力,收音機91.3萬部,自行車177.13萬輛,布匹65.6億米。

1968年,原煤產量2.20億噸,原油產量1599萬噸,天然氣產量14.0億立方米,發電量716億度,生鐵857萬噸,鋼904萬噸,成品鋼材666萬噸。

礦山設備2.93萬臺,發電設備137.5萬千瓦,金屬切削機床4.64萬臺,汽車2.51萬輛,滾動軸承3321萬套。

內燃機278萬馬力,收音機117.6萬部,自行車201.1萬輛,布匹64.3億米。

具體內容如下圖所示:

通過分析主要工業產品產量數據,我們可以發現幾個問題:

第一,1967年、1968年情況比較特殊,原煤、原油、發電量、生鐵、鋼、成品鋼材、礦山設備、金屬切削機床、汽車、滾動軸承、內燃機等主要工業產品產量,均出現不同程度下滑。

1967年下降幅度最大,汽車(-63.5%)、金屬切削機床(-25.9%)、發電設備(-53.2%)、礦山設備(-27.4%)、鋼(-32.8%)、成品鋼材(-30.6%)、生鐵(-27.8%)、原煤(-18.3%)、原油(-4.6%)、發電量(-6.2%)。

到了1968年,部分主要工業產品產量開始回升,同比上年有大幅增長。比如汽車(23%)、金屬切削機床(14%)、發電設備(122.1%)、原煤(6.8%)、原油(15.2%)、自行車(13.6%)、收音機(28.8%)、手表(24.9%)。

第二,1969年至1976年,主要工業產品產量處于整體增長態勢,其中有個別年份的個別工業產品產量出現短暫回調。

比如1974年的原煤、生鐵、鋼、成品鋼材、鈦合金、汽車、金屬切削機床、發電設備、礦山設備,同比1973年均出現階段性回調。

其余年份,主要工業產品產量,均保持平穩增長。比如原油、天然氣、發電量、乙烯、塑料、合成橡膠、錄音機、手表、自行車、縫紉機、拖拉機(20馬力以上)、小拖拉機等工業產品,其產量實現了七年連續正增長。

第三,十年期間,工業產品出現產量下滑次數最多的為四次,主要集中在冶金工業領域。

比如生鐵、鋼、成品鋼材、鐵合金的年產量,分別在1967、1968、1974、1976年出現下滑現象。其他時間內,年產量均保持正增長。

相比之下,我國能源、機械、化工等工業生產,除了1967年和1968年出現產量回調之外,其他時間均保持了平穩增長,并沒有出現大起大落的情況。

由此可見,十年期間的工業生產,從整體上看,主要工業產品產量處于穩健增長態勢,也符合工業總產值整體增長的邏輯。

從局部來看,個別產業或個別工業產品,在特殊時間內出現了,年產量大幅下降或階段性回調。

主要工業產品產量處于整體增長態勢,這個經濟現象說明什么問題?

這就表明當時工業生產并沒有出現長時間的、大面積的生產癱瘓。

這也佐證當時國民經濟發展,并沒有走到崩潰的邊緣,而是處于階段性回調與長時間增長的發展狀態。

這組數據也告訴我們,個別工業產品產量出現劇烈回調,意味著局部區域存在特殊情況。

為此,我們不排除局部地區的工業生產,存在個別情況和特殊情形,導致當地的區域經濟發展遭受重大破壞與損失。

但是,不能用個別替代一般,也不能用特殊代指普遍。

需要對歷史現象,做一分為二的分析,在分析個別工業產品產量下降的同時,也要看到主要工業產品產量的正常增長。

肯定其正確的部分,否定其錯誤的部分,而不是用一個點的錯誤,來否定全面的正確。

04

接下來,講1966年至1976年的工業固定資產原值。

固定資源原值,全稱“固定資產原始價值”,也稱“固定資產原始成本”。

工業固定資源原值,就是指工業固定資產原始成本,它能反映我國工業革命在固定資產投資和工業生產規模、裝備水平等情況,是反映工業化的一個重要指標。

根據國家統計局工業交通物流統計司編寫的《中國工業經濟統計資料1949-1984》顯示:

1966年,全國獨立核算工業固定資產原值為1148.2億元,同比上年增加了7.9%。

1967年,全國獨立核算工業固定資產原值為1204.6億元,同比上年增加了4.9%。

1968年,全國獨立核算工業固定資產原值為1258.2億元,同比上年增加了4.4%。

1969年,全國獨立核算工業固定資產原值為1329.6億元,同比上年增加了5.7%。

具體內容如下圖所示:

這組數據告訴我們一個史實:

那十年,我國工業固定資產原始成本投入,保持年均9.41%正增長,表明當時的工業化并沒有出現停滯現象,而是在整體上保持較高水平的投入。

這組數據,也反映了當時工業生產規模,并沒有陷入萎縮的境況,而是持續穩健地擴增。

也就是說,當時的繼續革命,并沒有影響工業生產規模的整體擴張態勢。

從工業原始積累角度看,我國工業固定原始成本保持連續十年增長,充分說明當時工業固定資產處于高積累階段。

也表明毛主席時代為中國工業化做了大量基礎投入,為工業化提供了數目龐大的原始積累。

請問?

一個國家能做到對工業固定資產原始成本投入保持十年正增長,其國民經濟會瀕于崩潰的邊緣?

答案不言而喻。

只有健康的、積極的、目光遠大的經濟體,才能持續實施對工業固定資產原始成本投入,因為工業原始積累是一個漫長過程,需要眼光與耐心。

當年國家持續加大對工業固定資產原始投入,同當今國家巨額投入高科技項目的本質相同。

二者都是為了布局新興產業,為國家長遠經濟利益著想,為國民經濟持續發展注入動力,這是國家經濟戰略行為。

很多人,選擇性失明,只看到了“破”,沒有看到“立”。

也有人,欺負老百姓讀書少。

故意放大局部的下降與回調,而又有意掩蓋整體的增長與向上,對國民經濟的戰略投資,更是只字不提。

掩蓋歷史很容易,但要掩蓋人心向背卻很難。

1975年1月13日,周總理在第四屆全國人大第一次會議上的政府工作報告,也證實了當時的國民經濟發展情況。

你可以質疑歷史,但你沒有理由質疑周總理的工作報告,因為這就是史實。

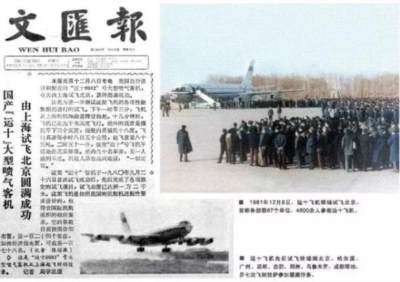

對中國工業革命歷史,稍有了解的人都知道,毛主席時代的三次工業化浪潮,就有兩次是在十年期間開展與完成的。

它們分別是改變中國工業化格局的三線建設和第二次大規模引進外國工業設備及技術的“四三方案”。

這些史實都證明:1966年至1976年,國民經濟并沒有走向崩潰的邊緣,而是整體處于欣欣向榮的增長態勢。

那些年,沒有崩潰,只有建設和探索……

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號