天下之大,何處是容身之所?

神州之廣,哪里有立足之地?

候鳥一年一次南渡北歸,征程萬里,但漂泊流浪的打工人卻在資本的大旗下招之即來揮之即去,像無頭蒼蠅一樣東奔西走,轉戰南北,離家棄子,不得團圓,辛苦一年,兩手空空。

昨天是小年,正是其樂融融萬家團圓之際,亦是無數奔波流浪困居在外的打工人傷心悵惘之時。這是西安全面解封的第二天,我與一對素昧平生的河南民工父子在寒風嗖嗖的西安火車站北廣場地下室匆匆相聚又匆匆別離。

西安火車站剛剛擴建不久,新造了個北廣場,城墻下的那個“面皮”站樓也就是現在的南廣場依然保留。

(西安站的“西安”二字像“面皮”)

陰差陽錯,我習慣性地跑到了南廣場,殊不知,他們父子卻在北廣場的寒風中待我多時。一番周折之后,我們終于勝利會師了。

這個北廣場雖然闊氣——對面就是大明宮,但是開放不久,配套設施不完善,一眼望去連個便利店都見不到,飯店一個沒有,公交車也沒見到一輛,和熙熙攘攘的南廣場是天壤之別。

我一看傻了眼,本來打算請他們吃個飯,結果毛都沒有,只好到地下室暫避風頭。

他們大包小包地提著五六個編織袋,還有一個行李箱,想必是裝著行李衣物和鍋碗瓢盆以及其他雜七雜八的物品(可惜沒有拍照)。

當時未及寒暄,到了地下室,才發現他們比平常的農民工更寒酸一些。他們抽的是六七塊錢的延安牌香煙,應該是西安最低檔的香煙了,正好和他們的社會地位相匹配。

尤其是兒子,穿一雙破舊的板鞋,看起來許久未清洗了,下身好像只穿了一條秋褲,略顯單薄。

看到這里,讀者可能會疑惑,為什么會有這樣一場倉促的會面,而筆者又是誰?

我們的相識是由于天公不作美,新冠病毒來襲,西安封城所致。更重要的是,我們都是紅友,是共產主義的信徒,是毛澤東思想的追隨者,這讓我們有了更多的共同語言。

他們從河南登封而來,那里有個有名的和尚叫釋永信。

2021年11月25日他們來西安打工,工作內容是收容整理共享單車。他們侄子答應說管吃管住,一天150元工資。沒想到來西安之后卻發現上了賊船,沒有管吃管住,除了工資之外,沒有任何保障。

以往我只聽說中介坑人,可他們竟然連親戚都坑,為了利潤不擇手段啊。

更沒想到的是,還沒干一個月,兒子只有七八個工,12月23日就封城了。一下子就斷了收入來源,菜價飛漲,房租照付。因為疫情封控,他們生病吃的中藥也斷了。簡直是雪上加霜,但沒有人雪中送炭。再算上雜七雜八的開銷和來回路費,他們父子這兩個月算是白干了,沒被拉走隔離算是萬幸。

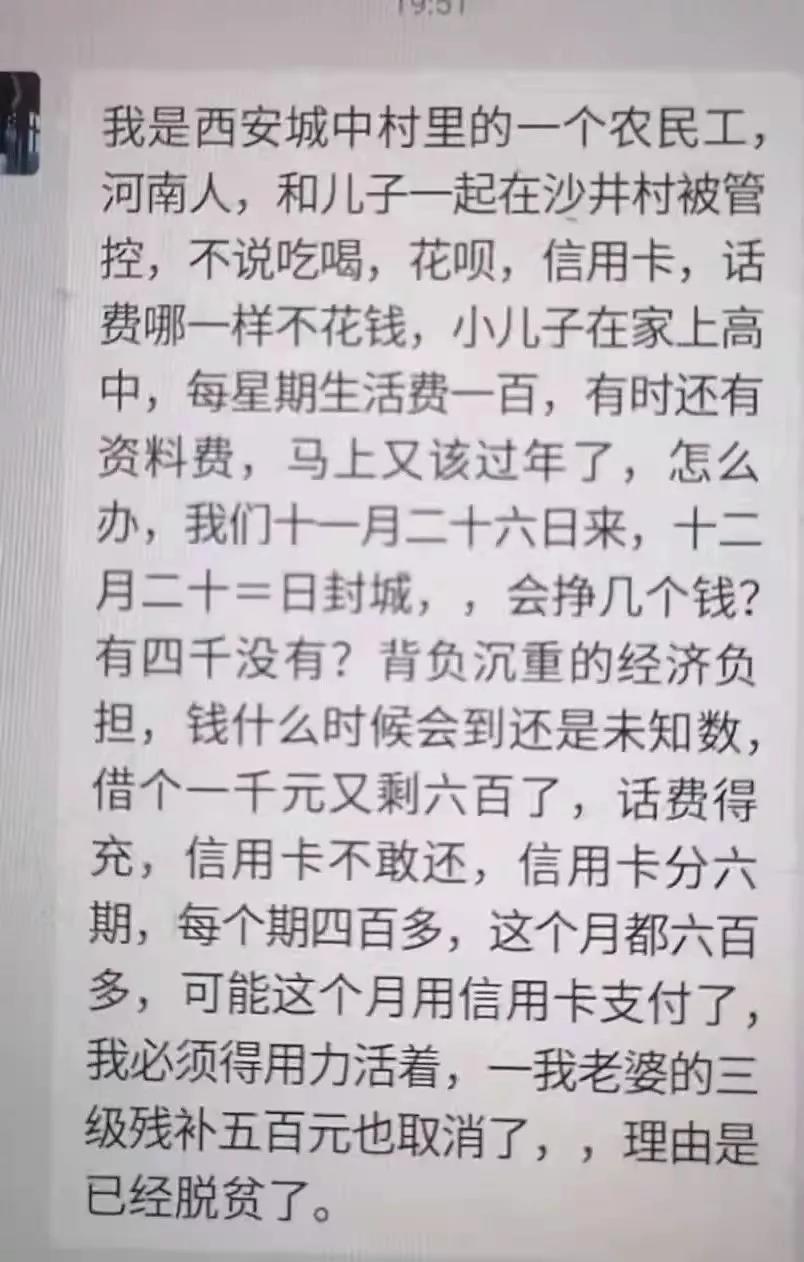

這是一個有煙火氣的城市,他們的感覺卻在冰點之下。封控最艱難的時候,他們曾發出求助。

似乎只有我發現了這對孤立無援的父子,我們就此建立了聯系。但當時除了替他們發出一點微弱的呼聲之外,我也束手無策,只能約定解封之后見面。但他們趕著要走,我又抽不開身,于是便有了這場來也匆匆去也匆匆的會面。

網紅城市帶給他們的大概只有傷心的回憶,一解封,他們就迫不及待地要離開了——沒心情去看一下那舉世聞名的“爛慫”大雁塔(非惡意,是個梗),秦始皇陵兵馬俑有了新的重大考古發現,和他們也八竿子打不著。

囊中羞澀,家中又有滿懷期待的妻子和幼子,他們無暇顧及自己的外在形象了。但他們沒有流露出凄慘悲傷的情緒,而是熱情地招呼我。不知是習慣了這樣辛苦一年兩手空空的境遇,還是不愿在我面前表露,畢竟我們是第一次見面。廉價的同情在冰冷的現實面前不值一提。

疫情期間流行“非必要,不~~”,例如非必要不掃碼,非必要不離市,也有網友調侃的非必要不吃飯。但我們實在是餓了,有必要吃點東西。

我的計劃落了空,只好吃他們的干糧:一袋鹵肉和幾個夾膜。沒有酒,沒有菜,沒有熱水,就著呼呼的西北風吃了起來。那膜早已冰涼,但比冷冰冰的剝削關系更熱乎熱乎一點,我們每人吃了一個。

讓朋友喝西北風,我過意不去,多年沒吃外賣的我點了一份德克士,兩個漢堡,三個雞翅,一袋雞塊,一袋薯條,還有三杯可樂接近150塊錢,但給優惠了47元。

看著眼前的民工父子,我突然覺得,資本家的錢來得也太容易了,這么一點東西就要100元。這公平嗎?

交談中他們說到,以前好像吃過一次這種東西,但感覺太貴了。民工父親吃了一盒雞塊,我吃了一個漢堡和幾根薯條。

民工兒子只吃了一口漢堡,便不再下口,而是把剩下的漢堡收起來,說是要拿回去給弟弟吃。我勸他吃掉我再買,但他推說已經吃飽了。

這看起來的確像一個二十年前影視劇里的蹩腳橋段,我甚至提前在腦海里想到了這一幕。但它確實就發生在我的眼前,我心里有些難受,我不是救世主,只是一個普通的打工人,我不能給予他們更多的幫助了。

我想起了一組數據,中國有6億人月收入不足千元(2020年),中國有多少人沒坐過飛機,中國有多少人沒用過抽水馬桶等等。但我想,還可以再加上一組數據,那就是中國還有多少人沒吃過肯德基漢堡包。

同是中國人,同是華夏子孫,同是龍的傳人,為什么有的人可以花十萬元為狗慶生,有的人動輒貪污過億,有的人隨便一個小目標就是掙他一個億,而最廣大的勞動者卻如此困頓不堪呢?

遍身羅琦者,不是養蠶人;粼粼居大廈,十指不沾泥。

民工兒子1991年出生,還沒有媳婦。他看起來非常憨厚忠誠,抽煙的時候要上廁所,還問一問他父親是否需要熄滅香煙。

唐朝的時候,長安有個類似的典故,唐太宗賞賜一個西域的使者吃肉,但那使者并未吃完,而是留了一部分。唐太宗看了好生奇怪,便問原因。那使者答道,要帶回西域給老娘嘗嘗。李世民聽了大喜,對這位使者獎賞一番。

但我懷疑這是1000多年前的心靈雞湯,借這個故事來宣揚忠孝節義的價值觀,畢竟封建皇帝最歡喜忠臣孝子。

到西域幾千公里,那時有什么發達的保鮮技術嗎,還是說他們吃的是內蒙牛肉干?

毛主席說:二十四史,大半都是假的。看來不錯。

但這位民工兒子對弟弟的情感卻是真切的,那個討厭的笨拙的包裝盒,使他頗費了一番功夫才重新包好,然后被小心地放在編織袋內。明天回家之后,他弟弟就可以吃到這個漢堡了。他父親笑著說,他對他弟弟很好。

同是紅友,我們不免談到社會問題。有一句話讓我印象深刻,民工父親冷笑著說:“有人說可以外出自由打工真好。好個屁!背井離鄉打工好嗎?“

他兒子聽了之后也跟著笑罵起來。

這不就是馬克思說的”自由的一無所有“嗎?

”人家南街村,不出村就可以找到工作,依靠公有制,生老病死都有保障,住的房子也是分的。“

他一直有個心愿,想去韶山看一看,但就是經濟條件不允許。聽到這里,我的眼淚差點奪眶而出。

他今年53歲,也是最近這三五年才轉變為一名紅友的。

他們就要走了,民工兒子凍得有點受不了。他們中午做完核酸就到了車站,應該在這邊凍了很久了,因為要來買票,車是凌晨兩點的。

臨走之前,民工兒子把剛剛用過的一次性筷子用紙擦擦收了起來,說是車上再用。

民工父親說,從2020年開始一直沒掙到錢,今年更不行,東奔西跑的,路費倒是花了不少。他把大兒子送回登封老家之后,要繼續去蘇州打工,到一家機械廠做操作工,不能回家過年了。

小年不能團聚,大年又是離別。

他最擔心的是要路過鄭州,超過四小時行程碼就要帶一個星號,這樣去蘇州之后可能會有麻煩。

有家難回,比候鳥更苦。這樣的外出打工真的好嗎?創造了這個世界的勞動者,去哪里找一處容身之所和立足之地呢?

不獨是這些辛苦的農民工,那些漂來漂去的年輕人,不也同是天涯淪落人嗎?

想想我剛畢業那會兒,住在城中村,一個不小心就被房東老太太白嫖了300塊錢,只是因為沒注意合同里的一個條款:住不到三個月不退押金。

我放棄尊嚴給資本家打工賺到的300塊錢就這樣輕而易舉地落到了可惡包租婆手里。然而我知道,這只是第一課,更透徹心扉的毒打還在后面。

套路,套路,套路啊!

回不去的鄉村,呆不下的城市,說的不錯。但好像又有人說,可以去縣城?

我把他們送進了站,兩個人四只手,拿五六個大行李袋并不方便,每走一步都不容易。

出來之后在廣場上碰見個人罵罵咧咧的,他說他是西安本地人,不小心從這個北廣場出站了,著急要到南廣場去。

有人告訴他步行到南廣場得二三十分鐘,但是路在哪里并不好找。那個人就是我,我從南廣場過來就問了三四個人。后來那人問了旁邊一個臨勤,也就是做日結的保安,才知道不遠處有通往南廣場的班車,那人又罵罵咧咧地尋班車去了。

這么大一個地方,本地人都找不著北,確實應該多設幾個指示牌啥的。疫情大考之后,這個細節不應該忽視啊。

故事到這里就快結束了,但我忽然又對旁邊這個臨勤小哥發生了興趣。他是一個職校的學生,17歲,剛剛放假出來做點兼職。

一個夜班100塊錢左右,凌晨左右可以領一盒盒飯,和我兩年前做這個的時候待遇一樣。

他的職責就是坐在那里為過往行人答疑解惑,順帶無聊發呆和抖腿取暖。我不會告訴你,他們那身黑衣有無數臨時工穿過,大概是不怎么清洗,夏天有一股獨特的臭味,體驗一下絕對讓你終身難忘。

我騎著共享單車往回走,寒風更烈,路上一邊是燈火輝煌,一邊是陰冷潮濕,但看上去還算和諧。我心里有些難受,無窮的遠方,無數的人們,無盡的苦難……

民工兒子小心翼翼地收起漢堡的場景再次映入我的眼簾,一個奇怪的想法從我的腦子里迸出來:

什么時候能讓全中國人民實現漢堡自由?實在不行,土豆燒牛肉也可!

迎著寒風,我感到一股強大的氣流。突然又想到了民工父親的那些話,毛主席,南街村……

前路漫漫,暗夜沉沉,在路的盡頭我該走向何方?我也曾舉棋不定,左右搖擺,但如今我已分清孰是孰非,明白哪條才是通向光明的道路。

正像魯迅先生所說,我們自古就有拼命硬干的人……

從這對民工父子身上,我看到了一股深沉的堅韌的力量,表面上看起來他們是弱者,但團結起來就可以爆發出不可阻擋的力量。

那個立足之地,正在我們自己腳下!

讓暴風雪來得更猛烈些吧!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號