四川廣漢三星堆遺址1986年發(fā)掘一號、二號器物坑時,就引起轟動,舉世矚目。2019年以來,在一號、二號器物坑附近,又發(fā)現(xiàn)六個器物坑,再次掀起三星堆文化熱。這八個器物坑出土的各類精美器物向世人展現(xiàn)了中國上古時期獨特而燦爛的古蜀文明。

三星堆的兩組文化因素

三星堆文化呈現(xiàn)出非常鮮明的獨特性。自20世紀80年代以來,學術界和社會上對三星堆文化的定位和屬性的認識,可謂眾說紛紜,莫衷一是:有古蜀國說、外星人說、西亞來源說及其他各種說法。

我的認識方法是,按照三星堆出土文物的特色,三星堆文化可分為兩組因素。第一組是三星堆文化獨有的文化因素,包括大型青銅立人像、眼球異常凸出的“凸眼青銅神像”(又稱“銅人面具”)、眼形器、眼泡、爬龍柱形器、銅制的神殿和神壇模型、神樹、金面罩青銅頭像、大量的象牙等。這些器物在數(shù)量上是大量的,也是三星堆文化中占主體且在其他文化中看不到的。第二組文化因素是在中原和其他地區(qū)可以看到的,包括玉璋、玉戈、玉琮、玉璧、銅尊、銅罍、銅牌飾、陶盉、陶鬶等,數(shù)量比例較少。

其中,第一組文化因素呈現(xiàn)出三星堆文化獨特的個性,我們對三星堆文化族屬屬性的探討也應主要從這一組文化因素出發(fā)。第二組文化因素呈現(xiàn)出三星堆與中原及其他地區(qū)之間的文化交往關系,既有同時期的橫向交往,亦有不同時期的縱向積淀。

三星堆與古蜀國的關系

從三星堆文化第一組因素中,我們不難看出三星堆文化與上古古蜀國之間的關系。對此,四川省社會科學院段渝研究員等學者在20世紀90年代已有初步研究;近來,旅居加拿大的華人鄧宏海先生在當?shù)厝A人報紙上發(fā)表的相關文章總體上也屬于這一類觀點。

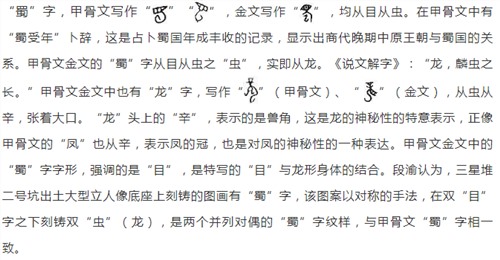

我們說,三星堆文化第一組因素中最突出、也是最不被世人所理解的就是青銅神像極盡夸張的向外凸出的眼球,我稱之為青銅神像上的“縱目”。“縱目”難以被常識所理解,然而它恰恰是探討三星堆文化族屬的突破點。“縱目”用極其夸張的手法來表現(xiàn)眼珠向外凸出,這是特意強調(diào)青銅神像的神性所在——極目通天。從這一特點出發(fā),我們可做兩個方面的聯(lián)系:“縱目”與甲骨文金文“蜀”字的關系;“縱目”與漢代揚雄《蜀王本紀》以及東晉常璩《華陽國志·蜀志》所記蜀王蠶叢“其目縱”的關系。

由三星堆巨大的青銅神像的“縱目”、甲骨文金文“蜀”字亦強調(diào)“目”以及三星堆二號坑出土的大型立人像底座上刻鑄的“蜀”字圖案花紋,我們說,三星堆文化從族屬上講是夏商時期的古蜀國文化。以往,研究甲骨文的學者中,有人認為甲骨文中的“蜀”可能不是四川的蜀國,因為四川蜀國距離中原太遠。我們認為,這是低估了上古先民交往的范圍,從三星堆出土屬于中原王朝禮器的器物,就可見二者之間的文化交流。

《蜀王本紀》記載:“蜀王之先名蠶叢,后代名曰柏濩,后者名魚鳧。此三代各數(shù)百歲,皆神化不死。”《華陽國志·蜀志》記載:“蜀先稱王,有蜀侯蠶叢,其目縱。”以前,我們對于蜀王“蠶叢,其目縱”是不理解的,但隨著三星堆一號、二號器物坑發(fā)現(xiàn)以后,那些眼球異常凸出的青銅神像一下子使我們聯(lián)想到所謂“縱目”,原來就是用夸張的手法來表現(xiàn)其祖先神在這方面的神性。誠如鄧宏海所言,“縱目”表現(xiàn)的就是“極目通天”。

在學術界,有一種看法認為《蜀王本紀》和《華陽國志》分別成書于漢代和晉代,時間較晚,不足為信。殊不知,據(jù)《漢書·揚雄傳》,揚雄為蜀郡成都人,他“少而好學”,“博覽無所不見”。由此我們可以推知,揚雄撰寫《蜀王本紀》,所依據(jù)的應該既有蜀地流傳的典籍文獻,也有蜀地民間口耳相傳的古史傳說,即《蜀王本紀》絕非向壁虛造。而《華陽國志》以蜀王事編入蜀志,它本于蜀地蜀王事跡,所以與《蜀王本紀》配套,是研究上古古蜀國的重要資料,也是研究三星堆文化的重要參考。

這類似于王國維“二重證據(jù)法”的研究方法,即地上傳世的文獻資料與地下出土的文字資料的相互印證。三星堆出土的以“縱目”為特征的青銅神像(祖先神像)、甲骨文從目從蟲的“蜀”字以及“蜀受年”等卜辭、《蜀王本紀》和《華陽國志》所記蜀王蠶叢“其目縱”,這三者之間恰恰可以相互印證。由此,從三星堆文化中的第一組因素可知,三星堆文化是夏商時期的古蜀文化。

同時,三星堆文化第一組因素中還有“金箔權杖”,有人據(jù)此認為三星堆文化與西亞兩河流域等地似乎有關系。我認為,雖說中國上古王權的象征是由鉞來表現(xiàn)的,甚至“王”字的造型就與鉞有關系,中原王朝不用“權杖”來表現(xiàn)王權,但是三星堆的“金箔權杖”上的花紋圖案卻由魚、鳥、矢組成,以魚為主題。《蜀王本紀》和《華陽國志》說古蜀國第三代蜀王“名魚鳧”,表現(xiàn)出以魚為圖騰。所以,三星堆出土的“金箔權杖”,其指向性不是外來文化,而正是本地古蜀文化。

三星堆與中原及其他地區(qū)的關系

三星堆文化第二組因素對于三星堆而言屬于外來文化因素:有的來自中原地區(qū),有的來自我國南方等地。它們包括兩方面內(nèi)涵:一是三星堆文化的年代,二是三星堆文化與中原及其他地區(qū)的關系。

對三星堆遺址特別是器物坑出土的木炭標本進行碳十四測定所得到的數(shù)據(jù),是其年代的決定性依據(jù)。把三星堆器物坑出土的器物與中原文化的同類器物加以比較,也是判斷三星堆文化年代的重要依據(jù)。在出土的屬于第二組因素的器物中,既有和商代殷墟文化同期的青銅禮器,也有和中原二里頭文化(夏代晚期)同期的玉禮器、陶禮器等。例如,三星堆一號、二號器物坑出土的玉璋就與河南偃師二里頭遺址的同類器物相同。

三星堆迄今發(fā)現(xiàn)八個器物坑,就每一個器物坑而言,都是一次性埋藏的。在考古學上,如果一個單元內(nèi)的器物屬于不同時期,那么決定該單元埋藏年代的就是年代最晚的器物。所以,雖然器物年代有的屬于商代晚期,有的屬于夏代,但埋藏年代一定是商代晚期。八個器物坑中那些屬于夏代的器物,如玉璋等禮器,屬于三星堆王族守護的代代相傳的傳世禮器,它表明在夏代時三星堆人即與中原地區(qū)有文化上的交往,由交往而來的這些禮器一直保存著,同商代時三星堆人鑄造的青銅器等器物一并被埋藏。

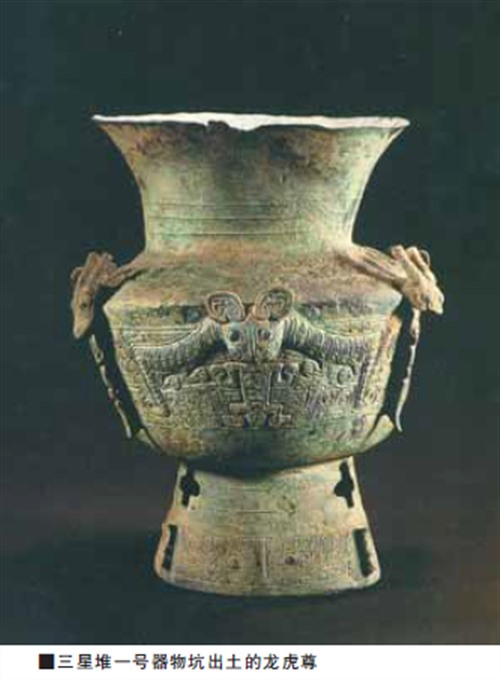

在第二組因素中,一號器物坑出土的龍虎尊反映了三星堆文化與同時期南方的虎方之間的文化交流。銅尊的造型和風格屬于商文化,而銅尊上人與虎的組合題材則是虎方始祖誕生的圖騰神話。與這件三星堆龍虎尊完全相同的一件龍虎尊出土于安徽阜南朱砦潤河。這種人虎組合題材,最典型的是相傳出土于中國湖南安化、現(xiàn)藏于日本京都泉屋博古館和法國巴黎賽努奇博物館的所謂“虎食人卣”。人虎組合題材在殷墟也出現(xiàn)過,例如婦好墓出土的銅鉞和后母戊銅鼎耳上的紋樣就是兩只老虎的口中有一個人頭。

對于這類題材的含義,以往一般的解釋是老虎吃人,所以相傳出土于湖南安化的這兩件銅卣被取名為“虎食人卣”。可是,觀察卣上的人形,雖說人頭置于張開的虎口之下,但人的面部呈現(xiàn)的并不是恐懼或絕望,卻顯得祥和而平靜。就整體而言,整個人形與虎處于相抱的態(tài)勢,虎抱著人,人的雙手搭在虎身上,依偎著虎,并不是猛虎撕裂、叼食人的樣子。

三星堆和安徽阜南出土的青銅尊上虎口之下的人形,呈現(xiàn)出屈臂蹲踞的“蛙狀”造型,也顯得祥和安寧。這些都只是表現(xiàn)出人與虎相結合、人在虎中,而并非表現(xiàn)為虎食人。我認為,這類題材中人與虎的關系,類似于中美洲奧爾梅克人中同類題材所表現(xiàn)的人與圖騰物之間的關系,即人虎共存、人在虎口中,表達了該部族來源于虎,是一種與圖騰崇拜相關聯(lián)的部族祖先誕生神話。

那么,為什么甲骨文中南方的“虎方”,其祖先誕生神話的題材能夠出現(xiàn)在四川廣漢三星堆和河南安陽殷墟?我認為,這是當時各地各部族的精神文化交流所致,即這類題材起源于虎方,在虎方之外又得到傳播。對于虎方而言,他們鑄造出“虎食人卣”這樣的人虎相擁抱的青銅器,表達的是他們部族的祖先來源于虎的祖先誕生神話;對于殷商王室來說,在商王武丁的王妃兼女將軍婦好使用的銅鉞上以及后母戊鼎耳上鑄造人虎結合的紋樣,則是通過認同虎方部族始祖誕生神話,以達到在軍事上駕馭和控制虎方乃至與虎方有聯(lián)盟的南方諸族;對于諸如三星堆等地的方國來說,則可解釋為虎方與他們有過密切交往,商時蜀國對虎方的族神、對虎方來源于虎的部族始祖誕生神話是認同的,兩地兩個方國的統(tǒng)治階層在精神領域有過很好的溝通(王震中《中國古代國家的起源與王權的形成》)。

基于以上對三星堆文化族屬的推定和三星堆文化與同時期各地各族交往的闡述,即可對三星堆文化給予較為科學合理的定位——它是夏商時期的古蜀國文化。有了這樣一個定位,我們對三星堆文化的宣傳就會有一種自覺和自信,就可以完全排除“外星人說”和其他“外來說”。為此,我建議:在三星堆博物館展陳中,要加強或點明三星堆文化與夏商時期古蜀國的關系。原有的展陳介紹在開頭部分將古埃及文明、西亞兩河流域蘇美爾文明與三星堆文明三者相并列,應修改為:在三星堆文明之前加上中原夏商王朝國家文明,即在西亞兩河流域蘇美爾文明與三星堆文明之間添加夏商王朝國家文明,明確表達出三星堆文明是夏商時期中華文明的蜀地文明,它既是獨特的,亦是本土的。

(作者系中國社會科學院學部委員、歷史學部副主任)

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號