有人提出這么一種人生哲學,叫做“人人都為自己,也就是人人為大家”。

這種主張說:

像那種損人利己,把自己的幸福建立在別人痛苦上的人,是很卑鄙的,我也痛恨那種人。但是我又想,如果大家都不剝削人,誰也不沾誰的便宜,但也不必為別人犧牲自己的利益,各人付出足以換取自己生活需要的勞動,這樣我們都為集體做了事,也就取得了自己應得的一份,從表面上看,是人人為自己,實際上確實是人人為大家,這不是也很好嗎?

這就是說:

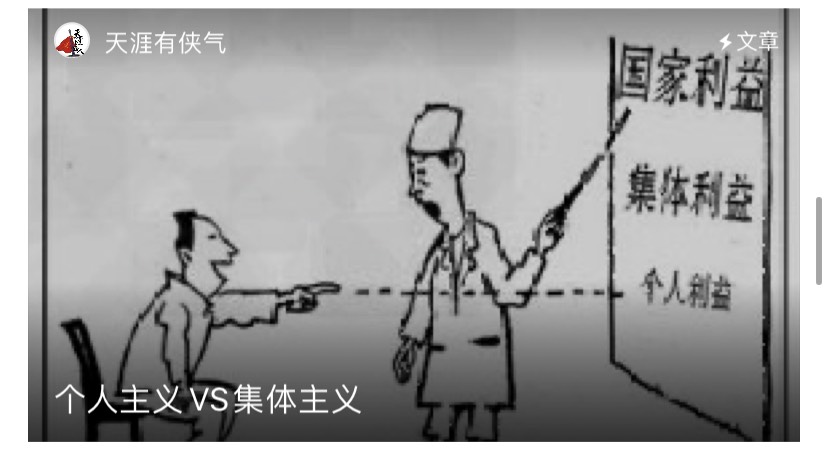

個人主義+個人主義+個人主義……=集體主義。

你瞧,這公式多妙!

檢驗一下。

假定:當日本的帝國主義侵略我們國土的那些年月,大家都抱定“人人都為自己”的各顧各的態度,請問,還有沒有我們民族的獨立與生存?

看來,必須改幾個字:“人人為自己,就是害大家”,這才真正符合這個“公式”的實際。

在舊社會里,小資產階級也受到地主、資產階級程度不同的剝削和壓迫。因此,他們“也痛恨那種人”(但同時又羨慕那種人)。這是一方面。另一方面,他們又害怕革命,害怕損害他們的小康地位。他們在無產階級、貧苦農民與反動階級兩種勢力的沖擊下而動蕩不定。革命勝利了,解除了帝國主義、反動階級對他們的剝削與壓迫,這是他們感到高興的;但是,要他們接受為人民服務的觀點,要他們接受集體主義的思想,卻又使得他們感到非常為難。這就是他們的階級心理。

“誰也不沾誰的便宜”,這是這種階級心理的表現。

“誰也不沾誰的便宜”,無論過去和現在,都是一種空想。

在舊社會,你不愿沾別人的便宜嗎?姑且這樣說罷,可是別人要沾你的便宜,你怎么辦?

我們的勞苦大眾,也沒有一個人愿意地主、資本家沾自己的便宜,但是,你讓他們少沾一點也做不到。

他們要沾別人的便宜,即使方式文明一些也好,可他們是多么地殘酷和野蠻呵!

可見,沾便宜不沾便宜,不是小資產階級的主觀愿望所可以決定的。而這個階層本身,也不能避免生命財產的破滅。

那么,在新社會里,就可以實行這樣的“原則”了嗎?

不,還是做不到。

在新社會里,大家都在集體主義思想的指導下進行著英勇忘我的勞動,為迅速改變我國“一窮二白”的落后面貌而奮戰不息。而你卻惟恐別人沾你的便宜,只斤斤于“付出自己生活需要的勞動”,現在和將來的社會成果,你卻同樣享受,這不是沾了別人的便宜了嗎?

“誰也不沾誰的便宜”這話不僅不通,而且這樣講是不應該的。

一個二十幾歲的人,出學校門時間不長,工作也不太久。而在這以前的長時間里,我們已經消耗了多少別人的勞動成果呢?那些撫養我們的人,教導我們的人,他們已經付出了多少精力呢?那些為我們戰斗的人,他們已經付出了多少的生命和鮮血呢?這里倒真是應該來“核算”一下。我們已經沾了別人不知道多少便宜,而正當需要我們出力氣的時候,卻提出了“誰也不沾誰的便宜”,連上級多分給一點工作,都感到勉強和不愉快,假若我們的先烈能聽到這樣的事情,他們會不感到傷心和生氣嗎?

……

我們能不能依靠這種“不搞剝削的個人主義”,來建設強大的社會主義國家呢?

不行。

第一,個人主義,盡管標榜的是不搞剝削的個人主義,也是社會主義建設事業的絆腳石。由于它一切從個人出發,把個人凌駕在集體之上,它就不能不處處損害集體利益,成為建設事業的發展障礙。這樣的人,如果在農村人民公社中勞動,他就會把他的自留地看得高于一切,對集體耕作敷衍塞責。如果在工廠中勞動,他又會不顧質量,片面追求數量,給生產造成重大的浪費和損失……假若這個社會的成員,都抱定一種所謂“不剝削別人”但也決不為別人的態度,勢必都要(在工作中)拈輕怕重,挑肥揀瘦……可見,這種“不搞剝削的個人主義”,在任何角落里都是損害集體利益的消極因素;我們的集體事業,正是依靠著具有集體主義思想的人們,抵消了和克服了這種消極因素而獲得前進的。

第二,這種宣稱“不搞剝削的個人主義”,既然實質上是個人主義,它就仍然屬于資產階級思想的范疇。因此,搞剝削的個人主義同所謂“不搞剝削的個人主義”,并沒有也不可能有一條不可逾越的鴻溝……小生產者的資本主義自發性,就是很明顯的例子。當一個勞動農民占有小片土地和不多的生產工具的時候,他并沒有存心要剝削別人。而一旦經濟條件發生了變化,比較富裕一些,他就要接著雇短工,然后雇長工了。他的思想也就自然而然地隨著經濟地位的變化而變化。開初,他的經濟地位不高,勞動工具不全,在鄉里間可能表現得很謙和,甚至能吃一些虧,因為他不能不取得鄰舍的幫助。隨著經濟地位的變化,就會由能吃虧變得怕吃虧,由怕吃虧又發展到要讓別人吃虧了。其它小私有者,也是這種發展過程。

今天,社會主義的經濟制度和政治制度,雖然給了這種自發勢力很大的限制,但只要在思想上開了口子,允許這種所謂“不搞剝削的個人主義”在思想領域中合法通行,就必然會助長經濟領域中的資本主義因素以形形色色的形式繁衍滋長。我們的社會主義制度,就漸漸會由變形而變質,最后導致資本主義的復辟。到那時候,我們一代一代人用鮮血和生命換來的革命成果,也就付諸東流了。這是多么危險啊!

第三,要實現共產主義,不僅要物質產品有極大的豐富,而且要人們具有共產主義的道德和風尚。

那么,這種共產主義的道德和風尚,是怎樣形成的呢?它會不會在物質條件具備之后的某一天早晨,突然憑空出現呢?不會的,它是由人們在改造客觀世界的長期斗爭中,也在人們同封建主義、資本主義思想意識的積極交戰中,不斷地進行自我改造,一步一步地,一滴一點地形成的。社會主義建設,不僅為共產主義的物質條件在進行準備,同時,還要為這種精神條件進行積極的準備。這兩種準備是交織在一起進行的。事實上,沒有共產主義的精神準備,也就不可能完成共產主義的物質準備。共產主義的精神準備做得愈好,共產主義的物質準備才會愈加順利……如果我們提倡什么“不搞剝削的個人主義”,這不是背道而馳嗎?這不是要把我們人民的精神狀態,拉回到資本主義的方面去嗎?

因此,我們說,這“不搞剝削的個人主義”,雖然換了一頂稍許好看的帽子,但帽子下面仍然是資本主義不散的陰魂!

(摘自《魏巍自選集》(中國文聯出版公司)中的《夏日三題》(1959年)和《棄燕雀之小志,慕鴻鵠而高翔!》(1963年),題目由編者根據內容擬定)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號