當(dāng)我在看《繁花》這部劇時(shí),不是我不想,而是劇里劇外各種元素時(shí)刻在提醒我,讓我沒法把它當(dāng)成一部描寫90年代上海的作品。

一

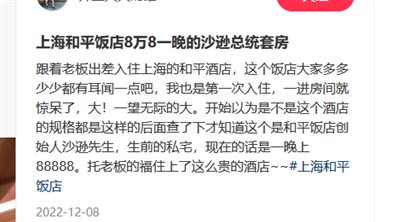

《繁花》爆火后,沙遜這個(gè)名字就不得不被人反復(fù)提起,正如黃河路火了,本來(lái)就是高端代表的和平飯店更是一房難求,而只要了解過和平飯店消費(fèi)檔次的人就會(huì)對(duì)頂樓的沙遜總統(tǒng)套房印象深刻——在《繁花》之前,這里就是8萬(wàn)8一晚的頂級(jí)套房。而和平飯店前身,華懋飯店所屬的“沙遜大廈”,由猶太富商沙遜在二十世紀(jì)初投資建設(shè)。在初期劇情中,滿是貴族老錢風(fēng)的和平飯店和英國(guó)套房,爺叔嚴(yán)選的英紡純羊毛西裝加上霓虹林立的黃河路,奠定了這部劇貫穿始終的基本格調(diào)。

關(guān)于90年代黃河路是否如劇中一樣各色飯店霓虹林立爭(zhēng)奇斗艷,上海本地網(wǎng)友之間的意見并不統(tǒng)一。不過這點(diǎn)是否符合時(shí)代真實(shí)情況并不是決定觀感的核心原因,顯然,同樣的場(chǎng)景完全可以通過劇情設(shè)置和影視編織手法設(shè)計(jì)出截然不同的內(nèi)核。很多網(wǎng)友在說這部劇拍攝的就是上海90年代的生活,但也有很多人直白的表示自己在這場(chǎng)繁花體驗(yàn)中看到滿滿的上世紀(jì)三十年代上海和八九十年代香港既視感。

不知道那些認(rèn)為劇中黃河路非常真實(shí)的觀眾有沒有看到劇組人員自己的說法

有人會(huì)覺得三十年代上海和八九十年代這樣的說法未免有些上綱上線嫌疑,然而結(jié)合背景知識(shí)分析劇情就知道,有一些事情可以確定是導(dǎo)演有意為之的,這種30年代對(duì)90年代的投影,甚至是導(dǎo)演多次有意明示過的。

寶總借以撐場(chǎng)立萬(wàn)的老錢風(fēng)套房在90年代并不存在,沙遜大廈畢竟是20世紀(jì)初建立,內(nèi)部原本的豪華裝修在90年代時(shí)已經(jīng)非常破舊,新世紀(jì)翻修之后才又有了如今的排場(chǎng)。在劇中,這間英國(guó)套房的歷史由沙遜時(shí)期直接繼承而來(lái),爺叔的臺(tái)詞證明了這一點(diǎn):這里以前是我的長(zhǎng)包房。

爺叔的行事作派,外掛級(jí)的投機(jī)頭腦,長(zhǎng)包房加上提籃橋監(jiān)獄資歷,很清楚地告訴觀眾爺叔在曾經(jīng)的上海灘是什么角色。創(chuàng)作者甚至也直白告訴了觀眾這種形象從哪里產(chǎn)生,這點(diǎn)我們下文再說。

還是先說沙遜。為什么和平飯店因《繁花》而爆火后,總是有網(wǎng)友在不斷提及這里以前是沙遜大廈?都是百年前的舊事,和平飯店是在新中國(guó)后經(jīng)過改造重新誕生的,還在提沙遜是不是有些觀眾在煞風(fēng)景?其實(shí)事出有因。其一就是剛才說到,創(chuàng)作者沒有掩飾將30年代的沙遜大廈挪移到90年代和平飯店的意圖。

其二么,前兩個(gè)月剛好出了這么一件事。國(guó)內(nèi)一名學(xué)者在接受采訪時(shí)發(fā)表了一些如“上海是全球化主義的先驅(qū)”,“上海的租界是自治的,不是殖民地”之類的高論。在采訪中,這位學(xué)者提到了維克多沙遜,將他描述成房地產(chǎn)大亨,并認(rèn)為沙遜是一位“精神上海人”。

然而很多人都應(yīng)該知道,維克多沙遜以及沙遜家族,并不是靠地產(chǎn)在上海起家,他們是當(dāng)年上海最大的鴉片販子,在19世紀(jì)晚期就靠著向中國(guó)傾銷鴉片獲取暴利,當(dāng)時(shí)這樣通過鴉片起家的猶太財(cái)團(tuán)也不止沙遜一家。即使到維克多沙遜時(shí)期,雖然開始大量投資金融,高利貸和房地產(chǎn),但其仍然在鴉片貿(mào)易萎縮的大背景下堅(jiān)持販賣鴉片,是當(dāng)時(shí)在上海堅(jiān)持販賣鴉片到最后的外商財(cái)團(tuán)。

先有因再有果,正是一些所謂的學(xué)者媒體為了吹捧30年代所謂的“國(guó)際化”,已經(jīng)到了連沙遜都能洗白的地步,才不得不讓普通人變得敏感警惕。在這方面,普通人多敏感一點(diǎn)警惕一點(diǎn)顯然是有必要的,就像這兩天網(wǎng)絡(luò)上又出了一個(gè)爛活,搞什么“夢(mèng)回30年代的上海”,在網(wǎng)友們的抨擊下迅速銷聲匿跡。

二

當(dāng)然,對(duì)于《繁花》,我們也可以拋開這些, 認(rèn)為英國(guó)套房意象的使用單純是時(shí)空性的投影,這種創(chuàng)造30年代既視感的設(shè)置還有不少。

劇情開頭,西裝油頭的寶總在聚光燈包圍中走出和平飯店大門,在即將上車的前一刻被撞飛,伴隨著新年快樂的鐘聲,30萬(wàn)鈔票漫天飛舞,這一幕讓人有強(qiáng)烈的許文強(qiáng)在百樂門前被刺殺既視感——不只是《上海難》,在香港電影中你可以找到很多類似的30年代上海灘場(chǎng)景,大亨們前腳揮金如土,后腳死于非命。

跨年鐘聲和放飛的氣球也在提醒觀眾們這里并非93年。在加入世貿(mào)之前,中國(guó)人對(duì)1月1日主要是以元旦的名義慶祝而并非跨年,第一臺(tái)跨年晚會(huì)都要等到2005年由湖南臺(tái)首創(chuàng)。這組鏡頭的意義仍然可以回溯至30年代,到不是說因?yàn)槊駠?guó)時(shí)期廢除農(nóng)歷春節(jié),實(shí)際上在30年代上海真正以狂歡形式慶祝的是圣誕節(jié),這股風(fēng)潮于30年代興盛,在日據(jù)時(shí)期也未曾低迷,時(shí)人形容為“通宵達(dá)旦,瘋狂竟夕”。當(dāng)然,這并非只出現(xiàn)在上海,圣誕節(jié)在當(dāng)時(shí)在中國(guó)的興盛與身為基督徒的常凱申大力推廣有直接關(guān)系。

大概有人又會(huì)覺得,這是不是又過度聯(lián)想了?在《繁花》大熱后,一篇評(píng)論文章中是這么說的:

作家陳丹燕在《上海的風(fēng)花雪月》中這樣寫:“也是只有上海孩子才能有的心情:對(duì)歐化的、富裕的生活深深的迷醉。”

……

對(duì)“舊上海”的追憶是文藝界的潮流,也是城市轉(zhuǎn)型期的人心所向。盧漢超在九十年代的上海注意到,很多老上海人傾向于把上海正在進(jìn)行的狂熱經(jīng)濟(jì)改革和熱火朝天的建設(shè)看作是傳統(tǒng)的恢復(fù),接受他采訪的一個(gè)上海人甚至感嘆,“忘記過去的60年——九十年代與三十年代接軌了。”

……

我們不難想象,他(爺叔)在解放前屬于上海的富裕階層,后來(lái)被劃為“買辦資本家”成為革命打擊的對(duì)象。這個(gè)角色象征著九十年代上海的傳統(tǒng)回歸——爺叔在商界的運(yùn)籌帷幄和對(duì)奢侈消費(fèi)的見多識(shí)廣,不過是重復(fù)了他曾熟悉的一切。

很明顯,一些人就是要讓大家覺得“舊上海”是人心所向,這讓人在面對(duì)《繁花》中這些鏡頭和元素時(shí)如何能不聯(lián)想呢?

需要說明的是,這篇文章并非完全肯定這些論調(diào),作者也指出了《繁花》中一些歷史的失真和視角的缺失。但顯然從文中可以看出,這些論調(diào)長(zhǎng)期盤踞于一些人的頭腦之中。

就像上面提到的那個(gè)洗白沙遜的學(xué)者,先是這些論調(diào)長(zhǎng)期存在,并借《繁花》的火爆試圖影響大眾的認(rèn)知,才有了網(wǎng)友們被動(dòng)的警惕和反擊。在這里面,《繁花》或許是被當(dāng)成了槍和靶子,然而這不是憑白無(wú)故,畢竟導(dǎo)演已經(jīng)很明白的告訴觀眾,他對(duì)90年代上海的想象是從哪里來(lái)的了。

三

一位上海網(wǎng)紅博主Mary在視頻中吐槽王家衛(wèi)根本不懂90年代上海,說90年代的上海并非精致,而是生猛,所以阿寶這樣的人物并不會(huì)穿英紡純羊毛西裝,而是應(yīng)該穿夢(mèng)特嬌。這并非王家不懂,導(dǎo)演就是要讓作為爺叔傳人的阿寶從造型派頭再到生意手法復(fù)刻30年代的上海投機(jī)者形象。王家衛(wèi)作為一個(gè)五歲就移民香港的上海人,不管是30年代還是90年代,他都不會(huì)有切身的時(shí)代記憶,那么寶總和爺叔的形象從哪來(lái)呢?

導(dǎo)演在片尾直接給出了答案:《上海賦》。

《上海賦》是作家木心在《哥倫比亞的倒影》中的一篇文章,爺叔的派頭與生意經(jīng)都是《上海賦》中對(duì)三四十年代的原樣描繪:

西裝店等級(jí)森嚴(yán),先以區(qū)域分,再以馬路分,然后大牌名牌,聲望最高的都有老主顧長(zhǎng)戶頭,價(jià)錢高得你非得到他那里去做不可,否則何以攀躋人夸示人?當(dāng)年是以英國(guó)為經(jīng)典,老中紳士就之;法國(guó)式為摩登,公子哥兒趨之;意大利式為別致,玩家騎師悅之。西裝第一要講料作,那時(shí)獨(dú)尊英紡,而且必要純羊毛,稍有混雜,身價(jià)大跌。

……

從1937年到1941年,只要在租界上頂一個(gè)店面、一只電話,無(wú)不財(cái)源滾滾心寬體胖。然而若要成為“真正上海人”,就大有講究,一“牌頭”、二“派頭”、三“噱頭”(又稱“苗頭”)

……

交際手段玲瓏闊綽,用對(duì)方的錢來(lái)闊綽給對(duì)方看,“小魚釣大魚”,那小魚很大,大到使人不疑忌是誘餌。于是大魚上鉤,也有大魚假裝上鉤,一翻身將漁夫吞進(jìn)肚里。

……

爺叔顯然就是當(dāng)年在上海灘靠“牌頭”、“派頭”、“噱頭”,頂一個(gè)店面一只電話就財(cái)源滾滾的投機(jī)者形象。縱觀全劇,寶總在各場(chǎng)商戰(zhàn)中也復(fù)刻了這盤“上海灘生意經(jīng)”。

黃河路的霓虹林立也更接近《上海賦》中的描繪:

那時(shí)的宴樓總是兩層三層,式樣仿照西洋,結(jié)果完全是中國(guó)自己的格局。招牌上的金字顏體成了譚體,腦滿腸肥地高高掛起,當(dāng)門便是寬敞的樓梯。雕花車木扶欄漆得锃亮,每一級(jí)的立面排鑲著五色紋樣的方塊瓷磚,硬塞給你花團(tuán)錦簇的印象。

所以,根本沒必要爭(zhēng)辯《繁花》到底是還原90年代上海還是更像30年代上海,導(dǎo)演就沒打算遮掩借90年代背景復(fù)現(xiàn)30年代“繁花”的創(chuàng)作意圖。觀眾能做的,無(wú)非只有被按頭在回到30年代好不好這個(gè)選項(xiàng)里做出一個(gè)選擇。借用繁學(xué)來(lái)說就是,《繁花》越響,30年代越響。

四

除30年代外,《繁花》里的上海也像八九十年代的香港,城市霓虹本身就是香港的文化名片之一,也是墨鏡王在《重慶森林》等作品中屢試不爽的拿手戲。將美拉德風(fēng)格無(wú)節(jié)制的濫用到從濾鏡打光到妝造所有環(huán)節(jié),這也是王家衛(wèi)作為主導(dǎo)者在時(shí)刻提醒觀眾,他在用創(chuàng)作權(quán)力以香港語(yǔ)言重塑上海。

除鏡頭語(yǔ)言外,情節(jié)設(shè)置上致敬了香港那個(gè)也同樣在被當(dāng)今港人不斷懷念的“黃金時(shí)代”。在黃河路頭牌爭(zhēng)奪戰(zhàn)的情節(jié)中,老影迷很容易發(fā)現(xiàn)香港金廚的人設(shè)與情節(jié)在致敬《金玉滿堂》,甚至演員也特意請(qǐng)了鐘鎮(zhèn)濤。《金玉滿堂》是我特別喜歡的一部港片,這段致敬情節(jié)也是我在觀看《繁花》時(shí)為數(shù)不多覺得對(duì)味的場(chǎng)景,因?yàn)榇_實(shí)是港片 中香港大廚的味兒,這是曾經(jīng)無(wú)數(shù)港片積累出的港風(fēng)味道。

然而接下來(lái)李李和盧美林的對(duì)決觀感就差到極點(diǎn)。畫面構(gòu)圖上,這一段在復(fù)刻墨鏡王自己的《一代宗師》,從前幾集鄭總,范老板,李李與寶總的機(jī)心博弈,到至真園與黃河路老板娘們的明爭(zhēng)暗斗鋪墊至此,本應(yīng)是全劇第一個(gè)大爽點(diǎn),復(fù)刻葉問和宮二的對(duì)峙也表明王導(dǎo)要給這一場(chǎng)戲很高的逼格。

然而,這段斗法情節(jié)實(shí)在過于孱弱,李李的角色在各種拿捏腔調(diào)姿態(tài)逼格后,解決廚師問題還是靠爺叔的搖人外掛這且不說,盧美林最后的手段就是找個(gè)混混姘頭來(lái)砸場(chǎng)子,而李李的底牌是拿出姘頭杜紅根欠寶總的30萬(wàn)借條。再一想到演寶總的是胡歌,當(dāng)年《瑯琊榜》開掛式智斗帶來(lái)的心理陰影又浮現(xiàn)在眼前,生怕寶總智珠在握的甩出一句“杜紅根是我的人”。

我不知道90年代黃河路的飯店老板們是不是片中盧美林這群市儈的形象,也不清楚上海觀眾怎么看待盧美林的表演,我看這段情節(jié)時(shí),腦子里代入的完全是《九品芝麻官》中烈火奶奶砸場(chǎng)子,最后發(fā)現(xiàn)自己老公和手下都跑到對(duì)家的場(chǎng)景。想復(fù)刻《一代宗師》,結(jié)果卻因?yàn)榈湍艿那楣?jié)和爛俗的人物表現(xiàn)手法,變成了黃河路版爭(zhēng)奪“妓中之霸”,就不知道這種啼笑皆非的反差效果是否也是王導(dǎo)有意為之了。

五

在繁華與風(fēng)情上,王導(dǎo)試圖讓30年代的上海和八九十年代的香港重生于黃河路,但商戰(zhàn)戲必須得拍90年代的事情。這點(diǎn)上王導(dǎo)繼續(xù)他在《一代宗師》中將各種野史傳聞江湖掌故亂燉于角色背景的手法,以馮侖的《野蠻生長(zhǎng)》和應(yīng)健中的兩本股市小說為取材原型編織情節(jié)。可惜,這方面確實(shí)不是墨鏡王的強(qiáng)項(xiàng)。

劇情前期,寶總與范老板,李李和魏總之間的博弈被人吹捧成高端商戰(zhàn)局,B站甚至有一些“萬(wàn)字細(xì)嗦”視頻逐幀復(fù)盤這場(chǎng)商戰(zhàn)的“精妙”。然而這段劇情從一開始的邏輯就站不住腳。做高仿的麻老板都敢為了廠子飯碗給寶總開瓢,一單就能拿出80萬(wàn)件貨的范老板竟然被各方當(dāng)猴耍,甚至降智到跟魏總談了一下午都沒談怎么出貨的問題。

一次能拿出80萬(wàn)貨,這在九十年代是多大的廠子涉及多少工人多少利益?結(jié)果范老板全程玩的就是私下勾兌和反復(fù)橫跳,反而滬聯(lián)商廈的徐總又成了寶總的人。對(duì)比三羊品牌原型恒源祥的發(fā)展史,就知道讓一單訂金可能比寶總整個(gè)股票團(tuán)隊(duì)流動(dòng)資金都多的范老板,為了給爽文男主做陪襯,降智得多么離譜。

劇情中后期的商戰(zhàn)主要圍繞寶總與強(qiáng)總的斗法。在取材應(yīng)健中小說的同時(shí),也請(qǐng)來(lái)應(yīng)健中當(dāng)股票顧問。劇中寶瀛大戰(zhàn)原型是93年A股發(fā)生的“寶延大戰(zhàn)”,是所謂“新中國(guó)股市第一兼并案”,由于有原型參考,股市斗法情節(jié)不算離譜,但設(shè)置上仍是為了男主逆襲的爽文套路而鋪陳。

比如通過夜東京的門牌號(hào)判斷強(qiáng)總在哪支股票建倉(cāng),比如身負(fù)為A先生復(fù)仇使命的李李最終還是幫寶總挺到了與強(qiáng)總決戰(zhàn),雖然寶總和李李已經(jīng)屬于內(nèi)幕交易,但由于寶總一開始沒有購(gòu)買601,反而避過了審查。最終與真實(shí)歷史中深圳幫勝利的結(jié)局不同,靠著上海本地的麒麟會(huì),寶總絕地翻盤,并拿到即將起飛的浦東地產(chǎn)門票,從股市中平安抽身。

《繁花》中的商戰(zhàn)涉及不少商業(yè)大佬原型,從玲子在日本的經(jīng)歷可以看出寶總有上海曾經(jīng)的首富周正毅的影子,另外一些特征又有點(diǎn)像劉亦謙,A先生的原型是當(dāng)年中科系操縱股價(jià)的“K先生”呂新建,據(jù)我們其他作者考證強(qiáng)總從人設(shè)和在日本經(jīng)歷看原型大概是闞治東。看似龍爭(zhēng)虎斗風(fēng)云激蕩,然而墨鏡王端上來(lái)的這份商戰(zhàn)大餐,比起港劇曾經(jīng)的經(jīng)典《大時(shí)代》與《創(chuàng)世紀(jì)》來(lái)實(shí)在是乏善可陳。

說到底,《大時(shí)代》和《創(chuàng)世紀(jì)》這些劇集的成功,除了港片成熟的商戰(zhàn)劇情設(shè)置,關(guān)鍵是都有貫穿時(shí)代的深刻核心主題。同為股票商戰(zhàn)劇,《大時(shí)代》的主旨是“股市乃永無(wú)贏家之戰(zhàn)場(chǎng),取勝唯一之法是及早離去”。《繁花》中雖然也有小江西等讓人警醒的角色,但整個(gè)劇集本質(zhì)上仍然是以曾經(jīng)“上海灘”的內(nèi)核講述改開大潮中的發(fā)跡爽文,導(dǎo)演并沒有真的想借商戰(zhàn)去表達(dá)什么深刻的現(xiàn)實(shí)意義。

墨鏡王的一貫風(fēng)格就是如此,如何用獨(dú)門鏡頭語(yǔ)言與敘事迷霧,通過裝逼式文藝范掩蓋故事本身的乏善可陳是他一直在重復(fù)的事情,他可以拍商戰(zhàn)版的《東邪西毒》,但沒有能力拍出一部《大時(shí)代》。只不過當(dāng)一個(gè)多小時(shí)的電影體量抻長(zhǎng)到30集之后,導(dǎo)致主角角色們不得不進(jìn)行高密度裝逼,說個(gè)話要突然站到窗邊,握個(gè)手要先走位轉(zhuǎn)圈,頻繁的抽幀特寫睨視鏡頭搭配雞毛蒜皮的情節(jié),讓整部劇時(shí)不時(shí)就產(chǎn)生滑稽戲的效果。

現(xiàn)實(shí)中90年代的中國(guó)股市,至今仍然值得世人反思警醒,比如上面提到的原型人物們,這些人物都有個(gè)共同點(diǎn),就是發(fā)跡史都與中國(guó)股市的野蠻時(shí)代脫不開關(guān)系,現(xiàn)實(shí)中的周正毅與闞治東都曾因此入獄,劇里A先生投海自盡,現(xiàn)實(shí)中的K先生不知所蹤。中國(guó)早期知識(shí)證券操盤手們,大都有過入獄經(jīng)歷。《繁花》播出后,似乎被當(dāng)成了一部時(shí)代精神宣傳片,但80年代以來(lái)上海的騰飛根基顯然不會(huì)是靠寶總那點(diǎn)投機(jī)式外貌和野蠻股市,強(qiáng)大的工業(yè)和科技產(chǎn)業(yè),與長(zhǎng)江腹地乃至全國(guó)的后援支持才是奠定上海成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)第一城的基礎(chǔ)。

劇中與主旋律元素最相關(guān)的情節(jié),大概是寶總想讓服裝公司上市解決下崗工業(yè)安置問題。現(xiàn)實(shí)中從93年開始,上海紡織業(yè)就遭遇嚴(yán)重困難,不得不進(jìn)行“壓錠限產(chǎn)”,至1998年,上海紡織工人數(shù)量從55萬(wàn)減至28萬(wàn)。而2001年中國(guó)加入WTO之后,由于獲得了出口配額,在三年后中國(guó)的紡織生產(chǎn)能力就超過了全世界的一半,但在此時(shí),紡織已經(jīng)不是上海的主要產(chǎn)業(yè)了。

由此可見,在國(guó)家崛起之前,再精明的頭腦去做外貿(mào)生意,本質(zhì)上也只能吃點(diǎn)小蝦米,最終,整體性的進(jìn)步根本上并非靠著寶總們的聰明頭腦,而是在正確的道路上長(zhǎng)久集體努力后時(shí)代給予的兌現(xiàn)。

六

雖然王導(dǎo)把黃河路拍成了上海灘,但誕生于香港的那部《上海灘》其實(shí)是一部充滿國(guó)仇家恨的愛國(guó)情懷作品。那時(shí)的香港文藝界,仍然殘存了一些左翼傳統(tǒng)。對(duì)于《上海賦》,王導(dǎo)大概也只得其表,木心寫此文,并不只是出于對(duì)30年代的一味懷念。他在文中寫到:

上海的畸形繁華巔峰期,工業(yè)成型,商業(yè)成網(wǎng),消費(fèi)娛樂業(yè)成景觀,文化教育馬馬虎虎,學(xué)校以營(yíng)利為目的,故稱“學(xué)店”、“野雞學(xué)堂”,世風(fēng)日下日下又日下,亂世男女冥冥之中似乎都知道春夢(mèng)不長(zhǎng),既是糜爛頹唐煙云過眼,又是勾心斗角錙銖必爭(zhēng),形成了“牌頭”、“派頭”、“噱頭”三寶齊放的全盛時(shí)代,外省外市的佼佼者一到上海,無(wú)不驚嘆十里洋場(chǎng)真?zhèn)€地靈人杰道高魔高。那繁華是萬(wàn)花筒里的繁華,由牌頭派頭噱頭三面幻鏡折射出來(lái),有限的實(shí)質(zhì)成了無(wú)限的勢(shì)焰,任你巨奸大猾也不免眼花繚亂。

這段總結(jié)與魏斐德在《上海三部曲》中對(duì)80年代之后上海的思考形成了一種呼應(yīng)——

“……這個(gè)曾經(jīng)是上海人民公社誕生地的上海城,此刻迫不及待地向世界敞開了大門。我們似乎又回到了20世紀(jì)30年代的上海——哪怕僅僅是從人們對(duì)打麻將、轉(zhuǎn)賭盤、證券交易所的熱衷和對(duì)酒吧、舞廳靡靡之音的戀舊來(lái)看﹔哪怕僅從屢見不鮮的腐敗和普遍的信用危機(jī)、從孤注一擲和一夜暴富的時(shí)代特點(diǎn)來(lái)看,都是如此。世事轉(zhuǎn)盤似乎繞了一圈,上海城似呈現(xiàn)出來(lái)某種歷史的延續(xù)性……”

魏斐德的思考是他作為旁觀者的一種擔(dān)憂,這當(dāng)然不是80年代上海的全部,上海仍是那個(gè)具有大量國(guó)企和龐大工人階層的上海,但顯然王導(dǎo)證明了有些人就是喜歡那么去描述上海。

按原計(jì)劃,《上海賦》還有涉及描述上海黑幫和“全盤西化之夢(mèng)”的部分,后因故擱筆。在港劇《上海灘》歷史顧問,傳奇人物陳存仁先生的《銀元時(shí)代生活史》和《抗戰(zhàn)時(shí)代生活史》等書籍中,我們可以一窺在當(dāng)時(shí)被稱為冒險(xiǎn)者樂園的上海,那些三教九流風(fēng)光生活背后的社會(huì)黑暗。

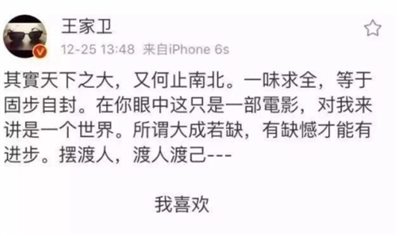

這些對(duì)于墨鏡王來(lái)說顯然都無(wú)關(guān)緊要。事實(shí)上,從媒體的夸贊和豆瓣的評(píng)論分中就能知道,我們這種觀眾的意見是無(wú)力的。光看王導(dǎo)上一次挾大半上娛樂圈集體力挺《擺渡人》的聲勢(shì),就知道香港電影雖然已經(jīng)衰落,但內(nèi)娛的各色人等仍然還是要拜墨鏡王這些港導(dǎo)的碼頭。不光內(nèi)娛,看看視頻網(wǎng)站上自發(fā)產(chǎn)出各種萬(wàn)字細(xì)嗦和深度解析所形成的“繁學(xué)”,就知道香港過往的發(fā)達(dá)神話在很多人腦中并不能輕易散去。

很多人在對(duì)《繁花》的批評(píng)中,強(qiáng)調(diào)由于對(duì)原著的魔改,劇中并沒有真正表現(xiàn)90年代上海的工業(yè)基礎(chǔ)和工人群體,缺失了人民史觀。然而王導(dǎo)五歲就去了香港,他沒有這些意識(shí)再自然不過。

前段時(shí)間緬北軍閥亂戰(zhàn),大家才知道很多緬北軍閥頭目喜歡定居在昆明。無(wú)它,昆明相較周邊東南亞窮國(guó)來(lái)說,確實(shí)是發(fā)達(dá)世界。目前,香港青年因?yàn)檎呦拗疲€不能大量北上工作,但已經(jīng)越來(lái)越多,臺(tái)灣據(jù)說有幾百萬(wàn)人已經(jīng)通過各種途徑在大陸工作或定居,已經(jīng)有越來(lái)越多的韓國(guó)人選擇通過婚姻等方式留在中國(guó)。

未來(lái),隨著中國(guó)國(guó)力的進(jìn)一步提升,隨著祖國(guó)統(tǒng)一進(jìn)程的到來(lái),大陸對(duì)港臺(tái)及周邊國(guó)家的虹吸效應(yīng)還會(huì)更加強(qiáng)烈。屆時(shí),面臨這些歷史觀與我們完全不同的人群,我們?cè)撛鯓釉诟鞣N文化產(chǎn)品中傳達(dá)和堅(jiān)守我國(guó)獨(dú)特的人民史觀和革命史觀,而不是像這樣被墨鏡王隨意書寫?

這讓我想起《擺渡人》事件,當(dāng)時(shí)面對(duì)大半個(gè)娛樂圈的拜碼頭式的“我喜歡”,唯獨(dú)上海青年演員王傳君無(wú)視了各種圈子利益與規(guī)則,明確表態(tài)“我不喜歡”。讓筆者欣慰的是,這段時(shí)間也看到了很多上海觀眾在從各種角度表達(dá)對(duì)《繁花》的意見和批評(píng)。

起碼,明確的告訴王導(dǎo)不是他拍成什么樣大家都要跪舔,明確的說出“我不喜歡”,是為了解決我們所擔(dān)憂的問題能進(jìn)行的第一步。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)