自進入新冠世界線以來,我們不難觀察到這樣一種趨勢,那些仍然在世且久負盛名的歐洲頂流左翼學者們,當中有不少人對后疫情時代復雜世界的詮釋已經愈發蒼白無力,且越來越陷入歐洲中心主義的自負中而不自覺(比如齊澤克,不過這篇文章先不討論這個問題)。

如今,俄烏戰爭已經爆發近兩年,巴以沖突也在朝著越來越戲劇化的方向發展,歐洲頂級知識分子們不會看不出老歐洲繼續被美國的戰略當祭品的后果是什么。畢竟,如今我們關于現代性、全球秩序、晚期資本主義與后現代的諸多批判性知識的使用,仍然得大量地從歐洲左翼學者們的著作中引經據典。但隨著作為世界一極的歐盟在內外因素的共同作用下越來越失去影響力和獨立性,本質上一直是在以想象中的歐洲共同體為藍圖探討左翼的學者們,就不得不陷入一種詭異的境地中——

他們仍然在討論革命,但他們口中的革命卻愈發懸空,一種看起來像列寧式的革命理想:用一種“空想歐洲共同體”的形式與保留老歐洲在世界上的支配地位的前提下,在一個比法國大革命時代發達得多的,到處充斥著對第三世界的吸血與歧視,還沉溺于“白左”行為藝術的晚期資本主義社會中憑空降臨“新的革命”。這其實不難理解,畢竟當代的西方左翼學術,主要發軔于西方學術共同體中,發生在西方市民社會與晚期資本主義社會的底層結構中,如果老歐洲無法維持長期以來在世界中的位置,許多學術生產機制可能就要失效了。

未來,歐洲還有可能發生革命,但想發生一種不被第三世界沖擊的,獨善其身式的革命大概只是歐洲中心主義者們的美好愿景,就像歐洲左翼知識分子心中的“歐洲共同體”也不過是某種烏托邦。既要保留既得利益和體面,又要站在左翼道德高地上,即便這樣的烏托邦真的有左翼的立場,而不是繼續充當帝國的幫兇,我們也不得不思考,這樣的烏托邦能干掉帝國,終結晚期資本主義嗎?

帝國與全球資本主義

這里的“帝國”,并不是淺顯地指代美國及其主導下的全球秩序,前兩周剛過世的意大利哲學家,自治主義的代表人物安東尼奧·奈格里在與邁克爾·哈特合著的《帝國三部曲》中,對當代世界資本主義的“帝國”特性有一番代表性論述(奈格里與哈特經常被一同提起,本文后面為方便,主要只提到奈格里)。

通過對后冷戰時代世界資本主義體系轉型期的長期觀察,他們看到全球秩序從被少數民族國家構建的帝國實體支配,慢慢演化成通過全球化外延成一整套“系統”和“空間”,世界資本主義秩序愈發表現出某種整全性和縫合性。

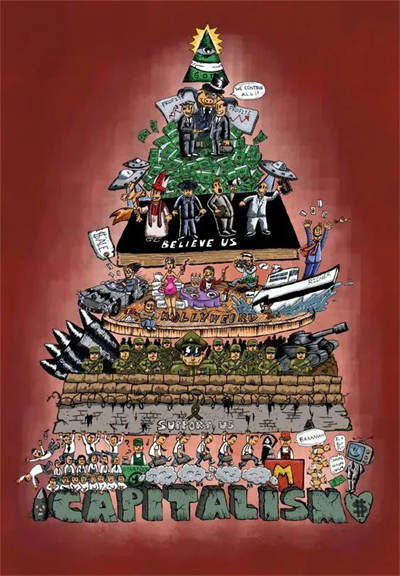

我們可以從三個方面觀察到這些演化特征,一是超國家主權實體的出現,比如聯合國、跨國界組織網絡、跨國資本集團以及全球經濟分工體系;二個是全球化經濟秩序及其延伸的政治契約、國家法及仲裁機制,以及經濟相互依賴機制;三是世界市場和全球化經濟的綿延,以及其對新時代全球晚期資本主義的綿延和遞進。這三個機制構成的主體,在奈格里的學術語境中就稱之為“帝國”。

這個帝國的本質,是一種將政治力量和經濟力量完全融合為一體的新時代資本主義秩序,甚至可以說是晚期的完全意義上的資本主義秩序,全球化進程在這個階段不僅是經濟事實,更是一種橫跨社會構造機制、法律、政治組成的超國家實體。

可以說,在奈格里這些意大利自治主義者的視角中,帝國,也就是完全體的全球資本主義秩序是一個比利維坦還要克蘇魯很多倍的世界性政治機器,是一種由全球資本主義帶來的具有“一致性”“普遍性”的國際政治結構和后殖民、后帝國主義的權力體系,我們可以將這個體系簡化理解為由晚期資本主義的增值規律所生成。

正因其具有一致性和普遍性,所以就算是當前對世界秩序話語權影響力最大的頭號列強美國,也無法對抗這種增值規律,這正是奈格里口中“帝國”的恐怖之處。表面看起來,當下的全球化秩序還是一種強權政治,大國在國際關系中占據主導地位,弱勢國家通過政治或者經濟關系對大國進行實質性依附,文化輸出強國掌控媒介輿論場和文化價值架構,國際法和國際組織實際上受大國政治操縱。

但和一戰二戰國際強權政治有本質性不同的是,跨國資本主義對各個國家內部政治和經濟秩序的影響是前所未有的,全球資本主義的增值規律對各國政治機器的影響也是昨所未見的,以至于形成了一種普遍性規則體系(奈格里在書中這種規則稱為“法律”,大概是由于他在書中以羅馬帝國來舉例,所以濫用了法律這一概念,用規則來代替更合適)。

和一二戰、二戰相比,全球化形成以來,還沒有民族國家實質上去挑戰現有秩序的運作模式,而僅僅是在現有世界秩序中尋找本國更好的生態位。即使目前被認為是挑戰者的中國,實際上也是21世紀以來全球化進程的最大受益者,這也導致了美國愈發無法忍受,以至于在今天成為了這套秩序的破壞者,盡管它仍然是全球資本主義的代表。

帝國的陰影不僅籠罩在所有國家政治實體上,也籠罩在每一個社會和個體頭頂。晚期資本主義的文化場域和思想動態似乎無所不包,在這個解釋體系下面,任何社會結構、生活方式、價值基礎似乎都能得到完備的解釋,沒有人去試圖從意識形態否定的角度去真正挑戰資本主義的倫理秩序,只是在這個框架里面根據現實政治社會問題,縫縫補補或者進行儀式性反抗。所以西方這些年的白左化、多元化、LGBT思潮再怎么激烈,本質上仍然屬于這個框架下面的一種表演,這種表演越熱鬧,就越是讓人們的注意力難以投射到本質問題。

帝國不長久

需要注意的是,奈格里雖然是左翼理論家,但他的理論路徑并非經典的馬列體系,雖然帝國理論同樣屬于對晚期資本主義與全球化秩序的一種闡釋,但奈格里框架中的晚期資本主義和歐洲西馬路線學者們對晚期資本主義的闡釋還是各有不同。

帝國理論的提出,實際上與新自由主義全球秩序在21世紀前后“大獲全勝”,實現了“歷史終結”密切相關。從亞當斯密提出所謂的“世界市場”開始,自由主義信徒們就致力于將一種經濟理論變成政治信仰和世界愿景,終于在冷戰結束后得以實現,新自由主義者們開香檳歡呼民族國家已經退場,世界進入了新自由主義的普世時代。基于這種歷史大背景,奈格里也認為“民族國家只在馬克思的著作中扮演著一個臨時性的角色”,“帝國”階段才是資本主義發展的最新階段,這里我們要注意把奈格里的“帝國”與列寧的帝國主義理論區別開來,奈格里認為,他的“帝國”是對列寧理論中帝國主義階段的超越,帝國主義理論基于民族國家體系,而“帝國”已經超越了民族國家。

其實,在列寧的帝國主義理論中,對這種“超帝國主義”的命運就有過論斷,列寧認為在民族國家體系仍然存在的情況下,任何形勢的帝國主義間的聯合都只能是一種臨時性聯合,無法實現永久和平。大概是冷戰結束后美國獨霸全球的威勢太過懾人,讓新自由主義者們完全沒有設想過如果美國出現衰落,新自由主義全球秩序還能不能繼續超越民族國家而存在。 《帝國》出版的2000年,奈格里大概也不敢設想美國衰落后,“帝國”階段會發生何種變化。

然而,我們現在都知道了,世人在這幾年看到了過往三十年都未曾有的急遽變化。其實趨勢早已顯現,國際政治上地區性強國開始慢慢不受單級西方秩序的擺布,開始提出或奇葩或高明的新發展理念和政治站位,我國這種新興超級大國的發展甚至從底層邏輯上正在顛覆或者重新詮釋新國際協商體系和公共產品供給。

而在文化場域上,新自由主義、身份政治、好萊塢白左主義、文化工業循環等晚期資本主義倫理秩序不僅在西方內部形成自反性矛盾,在各個世界城市與全球資本體系中誕生的布爾喬亞階級和文化生產者們,也為了迎合時代潮流開始基于本地區重新發明傳統,或者是對本地區現有價值體系開展修補和重構,自覺或不自覺地開始挖帝國的墻角。“帝國”權力網絡的合法性和支配性都在衰弱,倫理秩序開始被重構。

說到底,帝國作為一種超國家實體只是一種權力網絡,而非一個高度聚集的組織體。可以說,新自由主義全球化秩序也好,帝國也好,都不是什么永恒存在,只是一個晚期資本主義由內在矛盾驅動的動態歷史進程。

帝國“革命”的主體

雖然基于近年來的現實發展,很多學者們認為奈格里的帝國理論已經過時,不過這大概是奈格里,以及他所代表的意大利自治主義學者們所高興看到的。因為奈格里在學者之外,還有左翼政治運動者的身份。帝國的瓦解對他們來說其實正是實現“革命”的契機。

意大利自治主義學者們在政治實踐上切合意共及左翼聯盟在本國通過街頭政治和公共政治推動議會體制演變的實施路徑,在學術理論上,主要是在回答三個問題:當今的資本主義形態是怎么樣的?革命的契機是什么?革命的主體是什么?

現實中我們看到,雖然新自由主義日趨成為明日黃花,但這幾年的全球潮流,是地區沖突加劇,民粹思潮復蘇,貿易保護抬頭,而馬列理論中的革命契機在資本主義治下的多數地區顯然還談不上已經出現。所以,意大利自治主義學者們的“革命”概念也并非經典馬列式的,其理論中革命的主體也并非從階級中產生。

奈格里本人在上世紀六七十年代領導過意大利的工人自治運動,被意大利政府以“煽動”罪名判處30年徒刑。不過,后來的奈格里在學術理論上已并不將工人或者無產階級作為革命的主體,而是提出了“諸眾”的概念。我們很難從字面去理解這個概念,這是與“帝國”想配套的概念,簡單的說,諸眾就是處于帝國秩序統治下,不斷試圖反抗帝國秩序的每一個個體。

從理論源流上說,諸眾以及奈格里體系中其他一些概念受德勒茲和加塔利等人的理論影響很深。這里我們不展開,只簡化性的介紹下,由于帝國已經是一個超民族國家概念,諸眾也相應的成為一個超階級概念。從時代背景看,冷戰后期至世紀之交的歐洲由于經濟的高度發達,而且整體處于全球分工構成的食利鏈條的上層,所以經典意義上的無產階級工人群體概念確實已經被消解。基于這種背景,奈格里這些意大利自治主義學者結合自身街頭政治和黨團政治的實踐經驗,提出在帝國秩序中,“諸眾”是革命的主體。

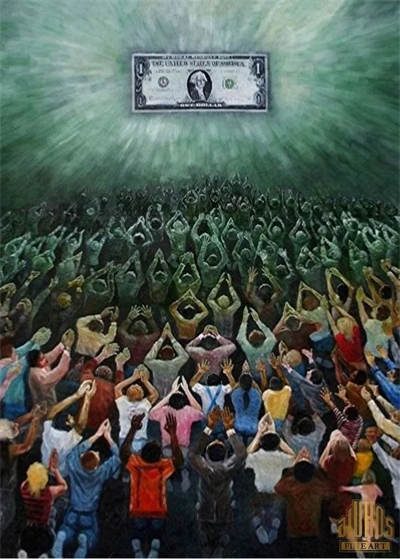

奈格里用帝國對諸眾群體在非物質勞動上的剝削替代了馬克思的資本對勞動者剩余價值的剝削。全球化市場需求和全球資本主義主導的生產-消費路徑,及其自我分化的等級秩序和分配模式,造就了帝國這一奈格里口中的資本主義最新階段,而帝國對權力網絡的支配和霸權形式是通過占有非物質勞動開始的,非物質勞動其實也是一種物質勞動的衍生,提出這個概念主要是將工業資本主義物質計件和產品占有的剩余價值剝削模式,擴展到思想、符號、編碼、文本、語言形式、意象以及情感勞動的剝削和占有上。

在帝國理論中,大部分當代經濟秩序的工人是一個綜合性的工人,他給雇主和資本主義體系貢獻除了直接的物質生產,還有情感勞動包括不限于一般智力、生存態度、權力順從、價值吹捧、社交協調等等,你即使“休閑”時候上個網刷短視頻,某種程度也是給平臺資本提供信息的傳遞和生產,喝個酒也是給過剩產品消費和文化資本增殖提供最強助力。帝國的觸手衍生到了方方面面,所有人被龐大的思想環形山壁包圍在谷底中。

《帝國》一書出版于千禧年,顯然奈格里的“非物質勞動”剝削理論非常有前瞻性,我們今天批判的數字帝國主義,平臺資本主義,數字勞工現象等等都早已為當時的奈格里所預見。

將剝削概念擴展到了非物質領域后,每一個諸眾都成為了帝國語境中的“工人”,無時無刻不在貢獻自己的“勞動”,這些非物質性勞動通過信息技術匯集到一起,既構成了帝國治理權力的基礎,也讓諸眾們的非物質性勞動得已匯集到一起,為了反抗帝國的治理權力,而試圖對社會運動進行謀劃的潛在性群體。

這個潛在性群體構成的共享場域帶來思想資源、行動資源和媒介資源等動員力的整合,這便是共同體,或者我更愿意叫作“共通體”,在諸眾的實踐動員過程中,公有財產與私有財產的二分法似乎短暫矛盾和解,自我管理、自治甚至超越價值認同的共享。在奈格里的愿景中,最終諸眾們會形成聯合,不斷挑戰和顛覆帝國的治理權力。

自治烏托邦

作為一種理論,“諸眾”概念在當時來說很新穎很震撼,以及至齊澤克將《帝國》一書是“為21世紀重寫《共產黨宣言》”,不過作為后來者的我們,也大可不必迷失于各種晦澀玄奧的名詞概念中。就如同本文開頭提到的,諸眾概念其實還是一種歐洲左翼學者的烏托邦。

從大背景上說,諸眾理論屬于歐洲左翼對于社會運動的一種建設性空想。這源于“灌輸論”和“自發論”的論戰,前者大家都知道是第三國際從蘇共開始的先鋒隊模型,后者則對建制性動員力量和政治主體結構充滿恐懼,試圖找到人民自發性動員力量和非建制政治組織模式。意大利自治主義或許和巴迪歐、齊澤克等人的思考不一樣,但主線都是基于自發論來尋找革命主體。這是歐洲左翼學者們的普遍認識,即使是提出要“重述列寧”,重視政黨組織形式的齊澤克,我們從他對斯大林的批評中也可以看出他仍然沒有跳出歐洲左翼學者的窠臼(參考之前文章《零元購和打土豪是一回事嗎?》)。

從理論源流來說,諸眾理論是20世紀六七十年代意大利自治主義在新世紀的延續。占屋運動等歐洲自治性質的左翼運動,以及本世紀初互聯網政治帶來的非建制組織力量,似乎都給自治主義找到了樣板。

但是自治主義永遠不能去回避一個問題,那就是缺乏合理動員機制的政治行動總是沒有真正方向,并且容易陷入宗派分裂。而在奈格里這里似乎諸眾作為一個既定的行動主體天然存在,對于政治組織本身的探討似乎是格局不大的戰術問題,而不是一個戰略問題。

最終,實踐會教育人,后來奈格里也意識到了這個問題,在2017年的新書《集會》中,奈格里寫到“諸眾的行動不再是戰術性的、短視的,對一般性的社會利益視為不見。諸眾的天命(Beruf)是戰略性的,與之對應,領導變成了完全不同的東西,只是當偶然情況下做出裁定才需要使用的武器。”可以看出,奈格里開始很有限地強調了“組織和領導”的作用。

2018年奈格里發表了一篇評論法國黃馬甲運動的文章,其中說到:“起義運動中的諸眾,如何能夠從右傾,轉化成一個階級,變為一個能改變社會關系的力量?我的第一個反思就是:如果它沒有轉變為一個組織,諸眾就會被政治系統中性化,變得無能為力。”

然而,他又接著說:“當我們說組織時,我們并不打算建立黨派形式,好像只有政黨-國家才能組織群眾。自主的諸眾能夠成為“反抗的權力”,就是因為能夠長期并嚴重地給“資本的政府”的愿景制造麻煩,以迫使其退讓出新的空間、資金給社會的福祉。”

這下我們也要反思了,這些年的保守主義返潮中,曾經也是松散的右翼聯合體怎么就在基于無限擴大的舊日懷舊政治動員基礎上形成了新的建制派,并在歐洲各國議會中攻城掠地,反而左翼自治主義社會運動卻陷入了低潮呢?

前些年我們發表過關于電影《頭號玩家》的影評《頭號玩家:死宅的革命骨氣與詭異的未來》,就從奈格爾的諸眾角度解讀過這部電影本質上是一群由死宅構成的諸眾進行烏托邦革命的故事,本質上是一個看似童話但實質悲涼的故事。讀者們可以復習下這篇影評,復習完之后會對諸眾式革命的烏托邦性質有更形象的理解。

烏托邦干不掉帝國

不管是這些年在國內網絡上熱度非常高的齊澤克,巴迪歐,還是相對冷門的奈格里,我們在吸取他們的各種批判性理論知識的同時,也需始終保持清醒的頭腦,這些知識既有普世性又有局限性,始終是基于西方的歷史傳統和學術共同體中誕生的,尤其是這些知識的提出者們,往往還會隨著時間的變化產生出比知識本身更大的局限性(如齊澤克對西方炒作新疆問題的配合)。老歐洲誕生的各種左翼烏托邦思想是當代歐洲知識分子們為解決歐洲前途的理論探索,但這些都不可能是廣大第三世界的答案。

回到奈格里,我們謹用這篇文章緬懷這位在本月去世的思想家。同時也要指出,這種緬懷不是把奈格里當作一個革命導師,而是作為一種自治主義的思想資源,奈格里確實為我們在互聯網時代帶來了諸多啟發。同時,在這個人們普遍困惑于數字時代,困惑于平臺資本主義的當下,我們在懷戀奈格里的共情中似乎短暫具備了“諸眾”的潛能。

但是作為一種烏托邦理論,全球資本主義“帝國”之下的自治幻想,本身不會比羅馬帝國治下的猶太人自治社區在實踐上高明多少,永遠需要記住資本主義世界中有一個地球上空的幽靈,需要組織和槍炮才能夠仰望。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號