最近,三聯生活周刊的一則報道讓我倍感悲哀。

說的是開學一個多月后,兒童精神科已經人滿為患。

從假期生活回歸校園,孩子們紛紛表現出各種“排異反應”:

「一開始往往是軀體癥狀,這些癥狀可能會表現得非常嚴重。比如心動過速、心動過緩到了多次送醫院急救的地步。還有不少孩子會表現為各種疼痛,頭疼、眼睛疼、牙疼、肚子疼,以及惡心、嘔吐、心慌、發熱等,但是做各種檢查又查不出問題。」

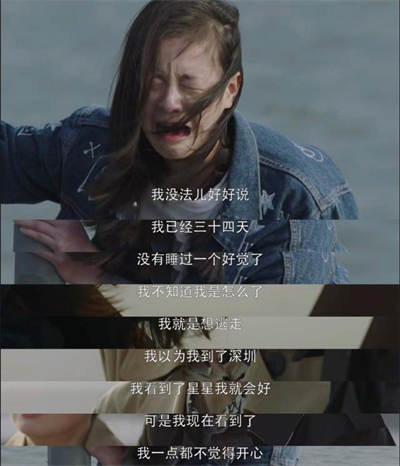

當上學所導致的心理問題已經蔓延至軀體,孩子通過最具象化的癥狀試圖告訴大人:我不太好。

圖源:《小歡喜》

但在成年人理所當然的討論中,這些癥狀,往往用“厭學”一詞一言以蔽之。

面對兒童精神問題,我們過往的態度,總顯得過分輕巧——孩子怎么可能產生精神問題呢?他們難道不是正處在人生最無憂無慮的階段嗎?

事實是,不僅是軀體化的厭學,還有焦慮、抑郁情緒,甚至自殘、自殺念頭,都愈發呈現出低齡化的趨勢。

當代中小學生,在承受著什么?

01.

越來越難熬的童年

如果對小學的印象還停留在課少、作業少、不卷不躁,那就太過時了。

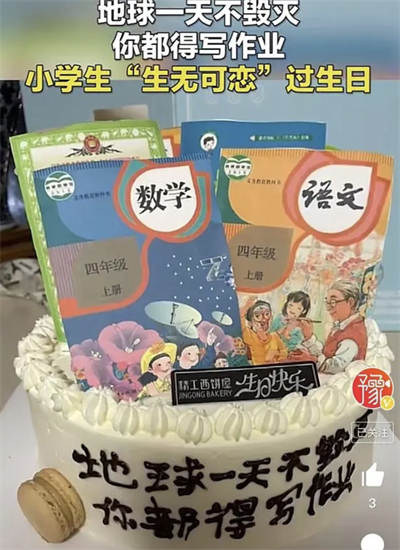

網上一位媽媽分享了孩子的提問:“媽媽,我上完初中是不是就可以上班了?”

她的小孩今年剛上小學三年級,已經被課業折磨得身心俱疲,竟然羨慕起了社畜的生活。

然而,只是學校的任務還不算完。

雖然明面上有雙減政策、不許額外補習等多項規定,但耐不住家長和補習班暗度陳倉。

課后、周末、假期,三五個學生湊一湊,找好場地再把老師請來,就是個小型的補習班。許多小學生的課余時間,便在這樣打游擊似的補課中度過。

圖源:《底線》

有多普遍呢?在每日人物發布的《明卷變暗卷,當補課變成游擊戰》一文中這樣形容:

“有一回,王雨送孩子去老師家里補課,在小區樓下,還碰上了老師送自己的孩子出去補課。倆人只打了個招呼,放學時間,孩子往外送,‘不用問,肯定是去補課’。”

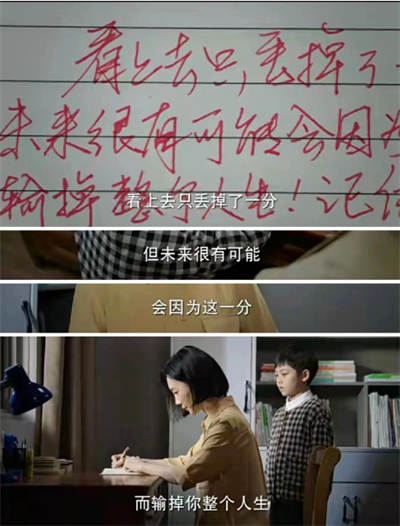

還有家長分享給孩子的生日禮物,是插著教輔書籍的蛋糕,回想我們那個年代,小學基本是不需要教輔的。

當代中小學生,過早地承擔起不屬于這個年紀的學習壓力。

然而厭學,只是雪崩的開始。

據心理咨詢師陳瑜的觀察,許多上門求助的孩子“有相當一部分患有焦慮癥、抑郁癥、厭食癥、強迫癥、雙相情感障礙等常見的青少年心理疾病,其中不少人采取過自殘甚至自殺行為。”

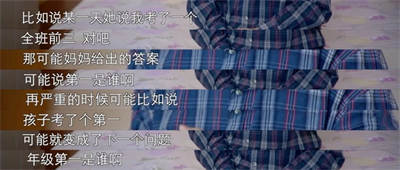

很多孩子是來自名牌學校的優等生,但無盡的壓力已經讓他們接近崩潰,精神科咨詢室的走廊“就像名牌校服的展廳一樣”。

面對奉行優績主義的父母,好成績換來的不一定是夸獎,更有可能是一個永無止盡的好學生魔咒。

圖源:《我們如何對抗抑郁》

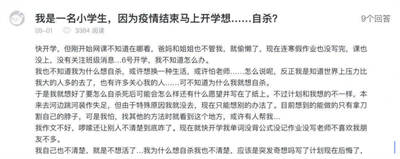

抑郁的孩子不在少數,他們在網絡一角傾訴著不敢告訴父母的罪惡念頭:“我想自殺”。

用稚嫩的文字,寫下聳動的字眼。

能夠取得父母同意休學的孩子是極少數的幸運兒,唯有醫院診斷出來的白紙黑字,才能讓孩子們從這場競爭中退出來,得到片刻的喘息。

更多的孩子,只能在越來越小的生存空間里,被異化為新一代“空心人”。

2021年,清華大學社會科學院院長彭凱平教授在調研了全國三十多萬中小學生樣本后,發現很多孩子呈現出“四無現象”——

學習無動力;對真實世界無興趣;社交無能力;對生命價值無感受。

許多孩子們沉迷網絡、游戲中毒、整日抱著手機刷短視頻。可惜在許多父母看來,這是貪玩的表現。

圖源:《極限17:滑魂》

那個被一代代人傳唱“等待著下課,等待著放學”的童年已經變味兒,“少年不識愁滋味”的書寫也不再適用。

如果人生的出廠設定便是學習、考試、競爭,我們又如何向孩子證明,這一切只是“成長的煩惱”呢?

02.

消失的課間十分鐘

和暢銷的蘿卜刀

如果說家長的雞娃大賽,使得孩子們精神狀況堪憂,那么學校在這里承擔的角色,顯然也沒有多么積極的作用。

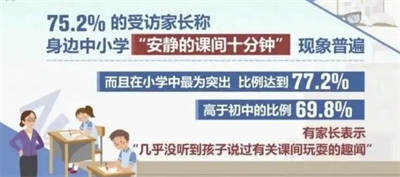

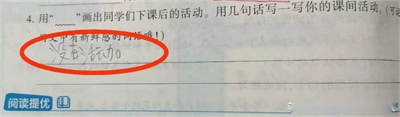

最近,另一個現象躍入大眾視線——我們所熟悉的課間十分鐘,消失了。

這個現象并不是最近才興起,據2019年中國青年報社的一組調查顯示,77.2%的小學生“享受”著安靜的課間十分鐘。

這十分鐘,本是用來讓孩子出去跑跑跳跳、釋放天性的,我們小時候還流行在課間向戶外眺望,不然長期只看課本,對視力不好。

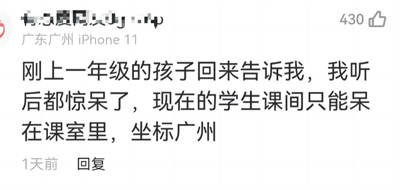

但是現在小學生的課間十分鐘,“除了上廁所,喝水,都不能出教室”。

孩子們上課上得腿腳都坐麻,想要去活動一下,卻被老師告知要少些肆意的奔跑。有的學校甚至發起流動紅旗評選,給最安靜的班級加分。

跑出去瘋玩,直接從個人行為上升到集體榮譽,這下孩子們只能安坐在課桌前看書了。

安靜的課間十分鐘不僅消滅了孩子們的跑跳活動,更是直接讓他們無法社交。

小視之前問過一些家長,自己孩子上了好幾個月的學,才認識了幾個小朋友。而這難得的友情,還是在結伴上廁所的過程中締結的。

有的中學甚至動用高科技管理,用攝像頭監測學生行為和教室分貝,一旦超出一定范圍就會發出警報聲。這種場景我只在密室綜藝里見過,恐怕連監獄都沒有這么管犯人的吧。

對此,學校也怨聲載道,因為課間十分鐘時學生打鬧難免出事,家長鬧上門來,賠償的總是“監管不力”的校方。

管不過來,又不想被問責,索性一刀切,大家都別玩。打著“安全第一”的旗號,進行著最嚴苛的服從性測試。

很難想象,這就是全國中小學校當下最普遍的教育方式。

在教育指標、家長要求、上級指示、社會評價......等一系列標準之下,唯有學生的真實需求,被棄置不顧了。

在青少年自殺干預的研究中,“連接感”一詞被頻繁提及。

在心理學家看來,來自學校、家庭、同伴的連接感,是降低自殺風險的有效手段。

連接感其中包含了關心、歸屬感、信任、價值感、尊重等主觀感受,也有社交密度、社會關系強度等結構性概念,對于一個健康心理的成長是不可或缺的。

然而,當家庭、學校都不再為孩子提供建立連接感的場所,當孩子伸出去的雙手都只得到冰冷的反饋,那產生心理問題,只是早晚。

最近關于小學生的另一個現象是,全國刮起了蘿卜刀的旋風,繼《孤勇者》之后再次統一全國小學生的審美。

許多成年人見狀憂心忡忡,擔心他們小時候玩習慣了,長大會玩真刀,亦或者玩這些打打殺殺的玩具,會激發孩子的暴力基因。

蘿卜刀風頭之盛,一度遭到家長的抵制。

可仔細看看所謂的刀具,不過是機械地重復同一個動作,問小學生為什么喜歡,他們也只會說“在空中揮來揮去,感覺很帥”。

連蘿卜刀賣家都打上了四個大字,解壓玩具,諸如此類的小學生玩具還有很多。

就像我們成年人下班后刷的短視頻,沉迷的史萊姆、修驢蹄、刮香皂等等。

所以,與其跟一個蘿卜刀過意不去,不如關注背后的成因。

到底為什么,連小學生都需要玩具來“解壓”了?

03.

孩子不該成為壓力的出口

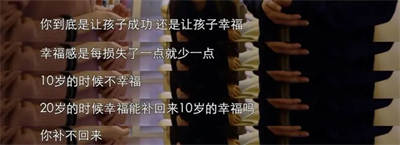

在心理主治醫師于宏華的觀點看來,孩子的精神問題,過早地被卷入成人化的競爭是主因,功利性教育帶來的壓力是核心影響因素。

教育,向來是多方觀點博弈的戰場。縱觀各種教育理念和父母理想,各領風騷三五年,但總是萬變不離其宗。

全球化浪潮洶涌的時候,《哈佛女孩劉亦婷》一躍成為全國暢銷書籍,無數父母的夢想就是孩子培養成哈佛男孩/女孩;

當公眾對留學祛魅,海淀區的雞娃家長又成了新標桿,家長的目標變成了:如何在小學時期就學完初高中課程,如何讓孩子變成奧賽達人;

圖源:《小歡喜》

后來又迎來了素質教育,無非是換個賽道繼續卷。

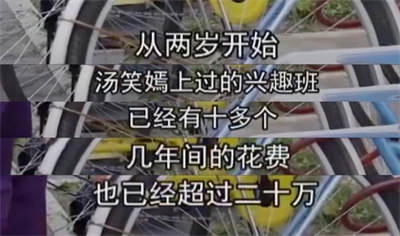

紀錄片《起跑線》中記錄了數十位北京小學生“豐富”的課余生活,鋼琴班、繪畫班、武術班、模特班、書法班、花滑班......小朋友們的周末,就是在成堆的課外班中周轉。

“你要學這個,咱不能輸在起跑線。”家長對孩子們如是說。

圖源:《起跑線》

看起來,孩子們只是在跟著大人的意愿到處卷,補課、做題、競賽,把自己前十幾年的人生過得比未來幾十年的人生加起來都累。

兜兜轉轉,我們從未脫離優績主義和功利性教育的陰影。

教育的作用仍然是為了取得好成績、上個好大學、找個好工作。似乎完成這一鏈條,就能夠光耀門楣。

但成長從來不是短沖刺,也不會永遠像高考前夕的倒計時XX天。

成長是一場漫長的馬拉松,而教育是為了讓我們認知世界,認識自己。

圖源:《我們如何對抗抑郁》

我不想把這一切都歸結為是家長的虛榮心,或者是學校的應試教育。

如果隨便上什么中學都沒差,考不考得上大學無所謂,任何工作都能糊口......如果社會如此包容每一種成長軌跡,大概很多家長都不會被卷入雞娃的競賽中。

但事實卻是,教育資源依舊不平等;

競爭的門檻一再往前移;

稍有不慎的成長路徑,便會遭受社會的毒打。

社會的殘酷,落在孩子身上,就是消失的童年。

圖源:新浪微博

我很心疼這一代孩子們,因為他們在這樣一個本該野蠻生長的年紀,卻被固定在課桌前。

本該用力感知世界的溫度,去看野草飛長,鳥語花香,去睜大眼睛探索一切,但放眼望去,只有做不完的題和上不完的補習班。

未來可見的人生里,也是數不清的考試堆成的門檻:小升初、初中分流、高考、考研、考公、考編......

這些對大人來說也無解的社會壓力,就這樣任其發展,層層傳遞到最弱小的孩子身上。

所以,與其說是孩子病了,不如說他們只是社會頑疾的癥狀之一。

圖源:《小歡喜》

我們是該反思,我們究竟讓孩子們面對了怎樣一個世界。

是什么讓他們年僅8、9歲,就敲開了精神科的門;

是什么讓他們高考結束之時,長舒一口氣,自覺可以結束自己的生命了;

是什么讓他們把人生這場馬拉松,跑成了一刻也不敢松懈的短跑。

這樣的世界,究竟是誰的錯?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號