還需要再過許多年才能認識到,是斯大林使得整個國家開始向未來奔跑。

——索爾仁尼琴

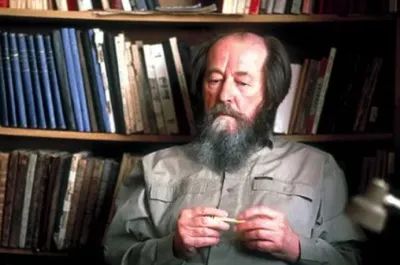

俄羅斯作家、《古拉格群島》一書的作者索爾仁尼琴于1994年5月結束了20年的流亡生活,回到了他的祖國。光陰荏苒,轉瞬之間4年多過去了。這位作家回國后思想和觀點有何變化?他對目前俄羅斯的現實是否滿意?他同當局的關系如何?他在社會政治生活中還起不起作用?知識界對他的態度如何?這些問題大概是許多讀者所關心的。

一

筆者在索氏回國后不久所寫的題為《索爾仁尼琴回國的前前后后》(《文藝報》1994年12月10日)的文章里曾經這樣說過:對俄羅斯的當權者來說,索氏的回國,使他們多了一個直言無忌的批評者;可以預料,他與當權者的關系不會太融洽;他有可能成為一個新的歷史條件下的新的持不同政見者。可以說,索氏4年來的情況大致如此。

我們記得,4年多前他回國時先到遠東,然后乘火車橫貫大半個俄羅斯,最后到達莫斯科。一路上他會見各界人士,發表了一系列的講話和談話,對當局進行了批評,對現實生活中他看不慣的現象進行了揭露。回國前他曾表示,回到俄羅斯后不參加任何黨派,不謀求任何職位,這幾年他確實是這樣做的,不過他仍然積極參加各種社會政治活動。1994年10月他在杜馬發表講話;在4年多的時間里,他曾周游26個州,在各地的集會上發表講話或與各界人士座談,與地方自治組織的負責人進行了對話。1995年他曾一度應邀定期在俄羅斯公共電視臺發表講話。與此同時,他先后接受不少報刊的記者的采訪并回答了他們提出的問題,發表了一些政論文章,其中比較重要的有《20世紀末的“俄羅斯問題”》(1994)、《論俄羅斯現狀》(1996)和《20世紀將近結束時的偽善行為》(1997)等。今年5月他出版的一本名為《崩塌中的俄羅斯》的書,引起了強烈的反響。總的說來,索氏的這些講話、文章以及他的這本書主要包含兩個方面的內容,一是揭露俄羅斯現實生活的問題和抨擊當權者,二是發表他的政見,提出引導俄羅斯擺脫危機的建議。

索氏對蘇聯解體后出現的新俄羅斯的看法以及他對新的當權者的態度,在他回國前已經比較明朗了。他在1993年9~10月間訪問西歐時發表的談話中就嚴厲地批評了俄羅斯政府實行的經濟政策,說它進行的改革是如此的混亂和輕率,以至于人們陷入了絕望。他認為俄羅斯實行的是“假民主”,“偽民主”,而在民族問題上則更壞,是“反民主”(《消息報》1993年9月21日)。他對新的當權者抱不信任態度,因為他們當中有許多“改頭換面的共產黨人”(《文學報》1993年10月20日)。回國時,他在旅途中發表的講話中基本上重復了他在頭一年說過的話,不過有時語氣更加激烈。回國后,大概是由于他親身接觸新的現實后有了更深的感受,并在與各界人士的交往中對情況有了更多的了解,因此他的批判和揭露更加具體,更加全面,更加嚴厲。例如,索氏在回國后發表的第一篇文章《20世紀末的“俄羅斯問題”》中回顧了歷史,指出20世紀90年代是俄羅斯歷史上的3個“亂世”之一,認為新的當權者所推行的改革不僅在經濟上造成了嚴重的后果,而且正在把俄羅斯民族推向滅亡的深淵(《新世界》1994年第7期)。如果說他在這篇文章里對現實的批判還比較概括的話,那么在杜馬的講話里就比較具體了。他首先指出,蘇聯解體后俄羅斯走的是一條“最曲折、最痛苦、最荒謬的道路”。接著他列舉了俄羅斯人民在新政權下遭受的種種“災難和禍害”以及社會生活中出現的寡頭政治。他要求給予人民以掌握自己命運的權利(《真理報》1994年11月1日)。根據了解,是索氏第一個使用“寡頭政治”一詞來形容目前的政權。他在隨后發表的多次講話和文章里強調指出,在當今的俄羅斯沒有什么民主,而且根本未曾開始實行過,主宰國家的命運的是“由過去共產黨政權的中上層精明的代表人物和用欺騙手段發了大財的暴發戶”變成的150到200個寡頭。他把現在俄羅斯發生的事情稱為“20世紀90年代的一場大災難”,把目前的俄羅斯社會叫做“殘酷的、野蠻的、犯罪的社會”(《俄羅斯思想報》1996年12月5~11日)。最近一兩年他的情緒更加激奮,說話更加直言不諱,他揭露和批判的激烈程度絲毫不遜于現今的反對派。他為國家搞成這種樣子而痛心,為俄羅斯和俄羅斯民族的前途深感憂慮。

我們知道,索氏過去在反對蘇維埃政權和蘇聯的社會制度的同時,形成了他自己的一套政治主張。戈爾巴喬夫開始實行“改革”后,身在大洋彼岸的他預感到蘇聯社會將發生大變動,便把他的這些主張寫成一個名叫《我們如何安排好俄羅斯》的小冊子,于1990年拋了出來,希望能得到當局和社會各界的重視。他在這個綱領性的文件里首先提出建立包括俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯在內的斯拉夫國家的設想。他主張新的俄羅斯應走自己獨特的道路,并就國家政治體制、中央和地方的關系、經濟政策、所有制形式、土地占有、家庭和教育等方面的問題提出了具體的建議。他特別強調進行自下而上的改革和實行地方自治的重要性。同時他又著重指出,改善社會精神氛圍和提高道德水平是比改組國家機構和發展經濟更重要的事,并再一次地提出應把實行“自我克制”和“悔過”作為實現“道德自我完善”的重要方法。索氏在1993年訪問西歐時和1994年回國途中發表的講話基本上重復了這些主張。在回國后的4年里,他也沒有提出什么新的建議,不過有以下兩點值得注意:一是他反復強調實行地方自治的重要性,并與一些地方自治組織建立了聯系;二是他對選舉制度進行了猛烈的抨擊,認為這是一種“虛偽的、虛假的、欺騙性的、什么意義也沒有的”制度(《俄羅斯思想報》1995年2月2~8日),拒絕參加有關的活動。

俄羅斯新的當權者對索氏的態度是復雜的。1991年葉利欽在訪問美國時曾表示歡迎索氏回國,有關部門為他回國后的生活作了一些安排(據《莫斯科共青團員報》透露,政府把一處屬于國家的住宅給了他)。但是新的當權者對他存有戒心,當他們聽到他回國途中發表的言論后甚為惱火。葉利欽在索氏回國后猶豫了很長時間,5個月之后才會見他,兩人談得并不投契。上面曾經提到過,俄羅斯公共電視臺曾邀索氏定期發表電視講話,但是后來當局發現索氏在講話中繼續對現政權進行激烈批評,并且公開號召選民以投票反對所有候選人的方式抵制即將舉行的總統選舉,便大為不滿,不加任何解釋取消了他的電視講話。從索氏這方面來說,他本來對葉利欽本人抱有希望,在蘇聯解體之初曾大膽進言,給俄羅斯的這位新主人寫過信,提醒他注意一些問題。但他的意見沒有受到重視。在1993年訪問西歐時發表的談話中,他在揭露那些“改頭換面的共產黨人”時,還小心地把葉利欽同他們區別開來,說葉利欽“在還有危險的時候就脫離共產黨”,表明他同自己的過去決裂出于“完全真誠的動機”(《消息報》1993年10月6日)。回國后在進行揭露和批判時,也在一段時間內盡可能不提葉利欽的名字。可是近來情況發生了變化,他已開始把矛頭直接指向總統了。在這種情況下,索氏與當局之間的那種本來就不太融洽的關系開始變得更加緊張起來。

大家都知道,索氏是以反共著稱的,有人曾稱他為“蘇維埃政權的頭號敵人”。那么他在回國后反共的立場有沒有變化呢?讓我們來看事實。

1993年下半年他在歐洲訪問期間發表的講話中,雖然對國內掌權的“民主派”進行了猛烈的抨擊,但也沒有放過共產主義這個大敵,并且公開表示反對一切革命,說他對“不經革命共產主義就離開了我們”感到高興。在這期間俄羅斯國內發生炮轟議會的“十月事件”。索氏主要因為議會受到共產黨人支持并擔心共產黨勢力增大而贊成政府采取鎮壓行動,當時他在對俄羅斯電視臺記者發表的談話中說,這是“擺脫共產主義的過程中的一個不可避免的和合乎規律的階段”(《真理報》1994年2月16日)。他的這一行為遭到了包括他的“老戰友”馬克西莫夫在內的許多人的反對,有些人從此不再理睬他。他在《20世紀末的“俄羅斯問題”》一文中,把相繼發生二月革命和十月革命的1917年稱為俄羅斯歷史上的第二個“亂世”,他認為俄羅斯在共產黨領導的70年里所遭到的損失要比從17世紀第一個“亂世”以來的300年里的損失大得無法比擬。他又一次重復過去在《古拉格群島》里的說法,斷言蘇聯政府在對內鎮壓中消滅了不少于4500萬到5000萬人(有時又說有6000萬)。他還認為共產黨政權不僅肉體上大量消滅人,而且進行思想上的腐蝕,使得人民的道德水平和智力水平大大下降。他在一次談話中仍然把共產主義與法西斯主義相提并論,認為區別只在于前者是階級的法西斯主義,而后者是種族的法西斯主義。他厭惡共產黨人,反復強調說,他不信任現政權的一個重要原因在于政府里有不少“喬裝打扮成民主派的共產黨人”,并且時刻提醒人們要提高警惕,防止共產黨重新上臺。甚至在批判現實時也反復強調現在出現的危機是70年來共產黨的統治造成的。由此看來,索氏反共以及否定蘇聯的社會制度和歷史成就的立場似乎并沒有改變,只不過近幾年他把批判和揭露的重點轉移到現政權和當今的現實上罷了。

二

以上說的是索氏在他的講話和文章里發表的看法,也就是說,是他作為一個政論家采取的立場。但是他又是一個作家,他的思想感情和觀點也必然會通過他的藝術作品表現出來。索氏在回國時曾表示要繼續進行文學創作。從1995年至今他陸續發表了兩個一般的短篇、5個所謂“由兩個部分組成的短篇”以及9篇小雜感。這些作品內容廣泛,有的寫歷史,有的取材于今天的現實生活,有的則把寫歷史和反映現實結合起來。在所有這些作品當中引起批評界重視的是由兩個部分組成的短篇《在轉折關頭》(刊登于《新世界》1996年第6期)。

這部小說的兩個部分有相對的獨立性,相互之間的聯系比較松散。從藝術的角度講,它并沒有獨到之處,采用的是傳統的寫實手法。敘事比較平直,政論性很強。兩個部分的主人公都是今天的銀行家:前一部分寫年過6旬的葉姆佐夫,后一部分則寫才28歲的年輕人托爾科維亞諾夫。葉姆佐夫在蘇維埃時代是一個大軍工廠的廠長,蘇聯解體后及時采取措施,保持了經濟實力,仍然是生活中的勝利者;而托爾科維亞諾夫大學畢業后與人合伙開辦銀行,在短短的幾年里成為暴富。俄羅斯有的論者認為作者對這位年輕銀行家的描寫生活依據不足,顯得比較牽強,這種看法不無道理。這部小說之所以引起重視,主要是因為前一部分通過對所謂的“紅色廠長”葉姆佐夫的生活經歷的描寫,反映了作者對蘇聯的歷史和蘇聯解體后的現實的看法。現在著重講一下這個部分。

德米特里·葉姆佐夫出身于工人家庭,戰爭快要結束時上了大學。學習期間積極從事社會活動,成為學院共青團的副書記,入了黨,不久調到莫斯科市團委工作,擔任學生工作部副部長。后聽從父親勸告,自愿到伏爾加河流域某軍工廠工作,依靠自己的聰明才智和努力,30歲剛出頭就當上了總工程師,33歲成為廠長。工廠在他領導下,規模不斷擴大,成為擁有18000職工的大廠,在進行科研和開發新產品方面作出了巨大成績,為加強國防作出了重大貢獻。葉姆佐夫多次立功受獎,成為社會主義勞動英雄。他在廠長的崗位上一干就是四分之一個世紀。蘇聯解體后,新政權命令葉姆佐夫領導的工廠停止生產,并作出了實行私有化的決定。在這轉折關頭葉姆佐夫為了求得生存,便順應潮流,當機立斷,把工廠分為許多獨立的小企業,進行多種經營并開辦了銀行,從而保持住了他在企業界的地位和影響。小說結尾寫到年輕銀行家托爾科維亞諾夫在資金方面遇到困難,向他求助。這個情節成為把前后兩個部分連接起來的唯一的紐帶。

從作者對葉姆佐夫在80年代下半期和90年代的經歷的敘述中可以看出,他對戈爾巴喬夫的“改革”和葉利欽的私有化政策都是持否定態度的。他稱戈爾巴喬夫為“短視的做事荒唐的人”,說戈爾巴喬夫下了一道又一道錯誤的命令,搞亂了國家和搞垮了經濟。他指名批評葉利欽、蓋達爾、丘拜斯等人,說他們不像戈爾巴喬夫優柔寡斷,敢說敢干,下定決心“要把一切,一切的一切徹底破壞”。這種看法與他在談話和文章里闡述的觀點是一致的,這里不再多說了。引起人們注意的是他在敘述主人公在蘇維埃時代的經歷時表現出來的對蘇聯的社會主義建設和對斯大林的態度。首先,小說寫了主人公因戰后恢復國民經濟方面取得了巨大成績而感到的喜悅:“在取得這樣的世界性勝利后—全國出現多大的重建家園的激情啊!巨大建設工程順利進行的喜訊是如何傳遍各地的啊!而你是這一切的一個組成部分……”接著小說寫到人們對斯大林逝世的反應:“斯大林之死引起了巨大震動!倒不是因為人們認為他將名垂千古,而是覺得他是永恒的現象,不可能停止存在。人們放聲痛苦。老父親也哭了。(母親沒有哭。)德米特里和妻子都哭了。”作者在括弧里注明母親沒有哭,因為小說里說她出身于貴族,如此說來,作者在這里還運用了階級分析方法哩。值得注意的是,這里引用的話不是通過主人公的嘴說出來的,而是作者的話。小說作者還進一步說:“大家都懂得失去了一個最偉大的人。不,當時德米特里還沒有完全明白失去了一個什么樣的偉大人物,—還需要再過許多許多年才能認識到,是斯大林使得整個國家開始向未來奔跑。這使人覺得似乎是一場尚在繼續驚醒的戰爭,這種感覺有朝一日會消失,而奔跑不會停止,只是因為依靠它,我們才能實現無法實現的事情。”作者在下文多次提到“斯大林的偉大的向未來的奔跑”,說它造就了大批杰出人物,創造了在通常情況下無法想象的奇跡。根據小說的敘述,斯大林逝世后蘇聯之所以能在建設上繼續取得成就,是這個“偉大的奔跑”的沖力在起作用。顯然小說作者是肯定蘇聯取得的成就和斯大林的歷史作用的。這不僅與索氏在他講話和文章里發表的看法相悖,而且也與他過去的藝術作品(例如《伊萬·杰尼索維奇的一天》、《在第一圈里》等)的寫法大不相同。

作者還用肯定的語氣寫到黨的作用。小說寫道,戈爾巴喬夫的“改革”使軍工企業陷入了困境,但這對主人公來說,還不是“真正的災難”,他感到“真正的災難”發生在解散蘇共之后。于是他深表遺憾地說道:“是的!我本來就第一個不喜歡最上層的那些耷拉著眉毛的人物……但是—黨是我們的杠桿。是我們的支柱!可是把它搞垮了。”索氏這樣寫他原先那么痛恨的共產黨,出乎很多人的意料。

小說中還提到這樣一件事。主人公的父親于1935年曾遭誣陷而被捕,但半年后無罪釋放了,于是“這次令人驚訝的釋放,更加增強了父親相信我們的制度是一個好制度的無產階級信念和他有生以來的對列寧的道路的忠誠”。這幾句話也許帶有某種譏諷的意味,但是這位《古拉格群島》的作者能肯定30年代有無罪釋放的事,已經很不容易了。

現在再來看一看作者對主人公的描寫。在他筆下的葉姆佐夫在事業上可以說一帆風順。剛才說過,他30多歲就當上了偌大的軍工廠的總工程師和廠長,成為軍工系統很有影響的人物。作者強調葉姆佐夫沒有去竭力爭取,沒有耍手段,而是才識、能力和機遇使這個年輕人獲得高升的。他夸獎自己的主人公聰明機智,意志堅強,行動果敢,善于審時度勢并作出大膽的決定。他甚至肯定葉姆佐夫在私有化浪潮中的做法。可見,作者雖不喜歡那些“改頭換面變成民主派的共產黨人”,卻喜歡這個變成了銀行家的紅色廠長。

除了葉姆佐夫,小說里還寫了幾位重要的共產黨干部,其中包括葉姆佐夫的前任博魯諾夫。小說這樣寫道,博魯諾夫抓工作不是靠大喊大叫,不是靠拳頭,而是靠知識,靠機智,靠迅速抓住某個想法和作出驚人地準確的決定的能力。他上任不到3個星期,就使混亂不堪的工廠出現了新氣象。葉姆佐夫從他身上學到了不少東西,甚至可以說是在他的影響下成長起來的。作者在談到這一點時說:“這里問題不在于博魯諾夫個人,而在于博魯諾夫(還有任何別的人,還有你)處于斯大林的偉大奔跑的高潮中,我們還能堅持奔跑半個世紀到一個世紀。”這就是說,他認為是時代造就了這些人。作者并不掩飾他對那些“懶洋洋地坐在安樂椅里,目光無神,皺眉蹙額,瞇縫起眼睛,心不在焉地聽人說話,對所有職位比他們低的人采取不友好態度”的官僚的厭惡,但是對這些實干家是贊賞的,在這里他對共產黨人的偏見似乎退居到了次要的地位。

如果把索氏的這篇小說與他回國后發表的言論和文章作一對比,那么可以明顯地看出他的思想觀點上的矛盾,特別是在對斯大林和蘇維埃時代的看法上,這種矛盾更為突出。如何看待這種現象呢?這還得從索氏的思想觀點的演變說起。

三

根據索爾仁尼琴最近的自述,他在一個篤信宗教的家庭里長大,可是年輕時接受了辯證唯物主義和歷史唯物主義,便不信教了。后來蹲監獄時宗教感情恢復了,并從那時起一直保持到現在。可見,除了青年時代的一段不長時間外,他都信奉東正教,后來他的宗教觀念與抽象人道主義思想相結合,成為他認識世界和觀察社會的思想基礎。他宣揚抽象的人類之愛,口頭上反對一切暴力。他把無產階級在進行社會主義革命以及保衛和鞏固所取得的政權時使用暴力和采取必要的鎮壓手段(有時往往是被迫的)的做法看作是社會主義本質的表現而加以反對。直到最近他仍然采取這種立場。1995年他在與意大利學者斯特拉達的談話中還這樣說:“它(指社會主義。—引者)外表上、形式上似乎吸收了許多基督教思想,而實際上并不像基督教教導的那樣把這些思想建筑在愛之上,而是把它們建筑在暴力之上。可以相信,任何社會主義不可能在不使用一系列暴力的情況下建成,即使這種暴力不像共產主義制度下的暴力那樣可怕。”(《俄羅斯思想報》1995年8月3~9日)可見,他認為社會主義是同他所信奉的教義相對立的,從這一認識出發,他自然就要反對社會主義。

盡管索氏否認俄國斯拉夫派傳統對他的影響,實際上他所受的影響很深。他也受了托爾斯泰和陀思妥耶夫斯基的某些影響,不過吸收的是他們思想中消極的東西。近一點說,他的思想與“路標派”有一些共同點。他不贊成走西方的道路,反對模仿西方搞多黨制和議會民主,主張實行“開明的專制制度”和采取各種形式的地方自治。他反對社會的革命改造,認為革命只會帶來破壞和災難,因此反對一切革命,既反對二月資產階級革命,也反對十月社會主義革命。如果說俄羅斯的自由派是從崇尚西方的民主自由、主張全盤西化的角度反對社會主義的話,那么索氏則是從主張發揚俄羅斯的“國粹”和走俄羅斯獨特的道路出發加以反對的。以上所說,可以看作是索氏反共和反社會主義的思想認識根源。

索氏反共和仇視社會主義制度還有其心理原因。眾所周知,索氏在戰爭快要結束時由于在于中學同學通信中攻擊斯大林和發泄“政治上的憤怒”等原因而被捕和判刑。8年的監獄和勞改營生活使他的思想和心理發生了很大的變化。根據一位俄羅斯批評家的分析,索氏在監獄里逐步形成了一種為了求得生存和進行報復而不顧一切、蠻不講理的心理。為達到自己的目的可以拿任何人墊背,可以破壞任何東西,甚至搞垮自己的國家也在所不惜。這位批評家引用了《在第一圈里》的一個人物如下的一段話來說明這種心理:“如果現在有人對我說:瞧,一架裝著原子彈的飛機在飛。要不要把你像一條狗似的埋葬在樓梯底下?把你的全家都埋掉,再加上一百萬人也行,不過和你們在一起也要把留胡子的爸爸(指斯大林。—引者)和他的整個機構全埋了,干不干?……我就會說:來吧!來吧!扔炸彈吧!破壞吧!”這段話說明,不惜犧牲一切的復仇心理往往會使人失去理智,采取最極端的行動。正是這種心理使得索氏痛恨蘇維埃政權和社會主義制度,厭惡所有的共產黨人。他無視事實,否定蘇聯革命和建設的偉大成就,把蘇維埃時代這個“俄羅斯歷史上的頂峰”(著名哲學家和作家季諾維耶夫語)說成給俄羅斯帶來深重災難的黑暗時代,從而制造了20世紀最大的謊言之一。他利用蘇維埃政權過去進行過火斗爭和制造了不少冤假錯案的錯誤,任意夸大事實,把過去受到懲罰的反革命分子、叛國投敵分子、德國法西斯的走狗、形形色色的刑事犯罪分子都說成是受害者,把社會主義的蘇聯描繪成勞改營遍布全國、人民遭到任意殺戮的殘暴帝國,并且制造了蘇維埃政權殘殺了5000萬人的神話。這里要特別說明一下蘇維埃時代對內鎮壓的規模問題。在赫魯曉夫時代曾成立以什維爾尼克為首的委員會進行調查,戈爾巴喬夫時代又成立了先后以索洛緬采夫和雅科夫列夫為首的委員會進行復查,最后確定1917年到1990年因叛國罪而判刑的為3853900人,其中被處死刑的為827995人(瓦季姆·梅德維杰夫:《在戈爾巴喬夫的班子里》,1994年,第59頁)。雅科夫列夫等人想來是不會有意縮小數字的。這個事實說明,教導別人“不要靠謊言生活”的索爾仁尼琴自己卻在撒謊。

索氏為了炸毀他痛恨的蘇維埃制度,還借助外國勢力。索氏說過,“最有力的地位”是用勞改營學到的東西打擊蘇維埃制度,“但是要從那里”,即從外國實施打擊。后來他和第二個妻子一起,制訂了“在國外建立據點”,但在國內行動的策略(《獨立報》1998年5月16日)。他同外國人和俄羅斯僑民建立了廣泛的聯系,在他們的幫助下,把自己的作品送出境外,為外國敵對勢力提供反對蘇聯的炮彈。這些都是事實,后來索氏本人在他的《牛犢牴橡樹》一書的《增補五·隱身人》里對里應外合攻擊蘇聯的情況作了詳細的敘述。索氏被驅逐出國后,更加直接地勾結外國敵對勢力進行反蘇反共的活動,有時甚至還嫌西方反蘇不力。當西方國家由于自身利益表示要同蘇聯改善關系時,索氏便接連發表文章,要求它們采取不妥協態度。例如他在《美國對俄羅斯了解不夠會有什么危險》一文(1980)中開導美國人說,蘇聯實行的共產主義是“同全人類完全敵對的”,是“無法醫治的”,沒有好壞之分,“不會變得善良起來”,因此是“無法同它在地球上共存的”(《索爾仁尼琴文集》第9卷,1983年,第305頁)。他在另一篇題為《共產主義:擺在大家面前,可是沒有被理解》的文章(1980)里再次咒罵共產主義,說它是“對所有國家的唯一的危險”(《索爾仁尼琴文集》第9卷,第299頁)。在這兩篇文章里都把共產主義比作癌癥,抱怨西方不了解共產主義的本質,反對西方同蘇聯改善關系,勸告西方改變對蘇聯的政策。其實西方對共產主義的態度是十分明確的,而且一時一刻也沒有停止過反共,只不過有時策略有所改變罷了。因此不是美國“對俄羅斯了解不夠”,而是索氏對美國缺乏認識,因此有人諷刺他,說他應該把自己文章的題目改為《對美國了解不夠會有什么危險》。應該怎樣來形容索氏的這種心甘情愿充當外國敵對勢力反對自己國家的工具、甚至要求西方國家采取更強硬的手段來對付蘇聯的行為呢?在戰爭期間這是倒戈行為,是調轉槍口打自己人,例如衛國戰爭期間的偽軍頭目弗拉索夫就是這樣做的。記得當年蘇聯文學界有人把索氏稱為“文學界的弗拉索夫分子”,話雖然說得重了一些,但是有一定的道理。值得注意的是,索氏曾在《古拉格群島》里為弗拉索夫辯護,近來又在《20世紀末的“俄羅斯問題”》一文中說弗拉索夫是“為了俄羅斯的目的與外部敵人訂立裝樣子的聯盟”的(《新世界》1994年第7期第167頁)。顯然他這樣說不無自我辯護的意思。記得索氏在提到他青年時代曾一度不信教時說過,現在他回想起那些年頭就感到羞恥。其實他應該感到羞恥和進行他自己提倡的“悔過”的,倒是他由于仇恨共產主義而同外國人一起反對自己祖國的行為。

但是索氏同那些無思想、無原則、拜倒在外國人面前、為了金錢可以出賣一切的人是有重大區別的。他瞧不起那些“一有機會就奔向西方,在路上悄悄地把黨證扔掉的人”,而且不理睬他們。應該承認,他心里還是有祖國的,可以說明這一點的有這樣一件事:據說80年代初他曾拒絕美國總統里根的邀請,不去白宮參加會見,原因是當時美國正在準備對他的祖國實行核打擊。他并不把金錢看得那么重,根據他第二個妻子敘述,他把出版《古拉格群島》的收入全部用作幫助勞改犯及其家屬的基金,至今每年仍資助著1000多人(《論據與事實報》1997年第51期)。索氏在回國后看到國家混亂不堪和老百姓生活困難,想必內心受到了觸動,在對人民的痛苦表示同情和為國家的前途感到憂慮的同時,加強了對新的當權者和現實的批判和否定。但是這種批判和否定包含著他對現實的極度失望和因自己政治主張未能付諸實施而產生的憤懣,顯然其出發點和目的是同堅持社會主義理想的人(俄羅斯現在仍有不少這樣的人)的批判和否定大不相同的。與此同時,他在這樣做的時候,不能不面對這樣一個問題:國家的這種混亂局面和人民的痛苦生活是如何造成的呢?他心里明白,他本人也是不能辭其咎的。這位經常以“先知”和“布道者”的面目出現的作家,沒有像前持不同政見者季諾維耶夫、馬克西莫夫那樣公開承認自己錯誤的勇氣(季諾維耶夫曾說,他寫了30本反共的書,如果他知道最后會得到這樣的結果,他就一本也不寫了,馬克西莫夫完全贊同他的意見),他躲躲閃閃,尋找各種理由進行辯解。首先,如同前面已經說過的那樣,強調這一切是共產黨70年的統治造成的,顯然這是強詞奪理,完全不符合事實,而且也違背最起碼的邏輯;其次,他說他早在1945年坐牢時就預見到蘇維埃制度必遭滅亡,并且“本能地預感到”不應急于把一切都破壞掉,否則這個龐然大物倒塌時會把所有人和所有的一切壓壞(《消息報》1993年10月6日)。這里索氏說他在蘇聯剛取得衛國戰爭勝利、國威大振時就預見到蘇維埃制度必然滅亡,的確不愧為“先知”;至于不要急于把一切都破壞掉的主張,可能也不符合他當時急于復仇的心理狀態。也許現在他感覺到過去與西方“合作”反對蘇聯的經歷實在不那么光彩,為了轉移人們的視線,便強調他與西方的分歧。他把最近開始連載的、敘述20年流亡生活的回憶錄稱為《落到兩片磨石中間的一顆谷粒》,從這標題看,這位自視很高的大人物顯得很謙虛,把自己比作一顆微不足道的谷粒,他說的兩片磨石顯然指的是蘇聯的共產主義和西方的資本主義。說句公道話,索氏確實并不贊賞西方的許多東西,在僑居國外期間曾發表講話和文章(例如《在哈佛大學的講話》,1978;《我們的多元論者們》,1982)批評西方以及西方的民主自由和價值觀念,并且和西方人士有過摩擦。但是這些事實無法改變他的那一段與西方一起共同反對蘇聯的歷史。

索氏在接觸到當今現實生活中的大量事實后,通過今昔對比,內心里想必還會出現另一個問題:他對蘇維埃時代的看法有沒有必要做一些修正?看來他的回答是肯定的。這種情況是由多種因素促成的。隨著蘇聯的解體,他同蘇維埃制度之間的公案已經了結,個人的恩怨開始淡化,在勞改營里養成的那種復仇心理有所緩解,這使得他能夠以比較冷靜和理智的態度對待蘇維埃時代的歷史。其次,如同詩人庫尼亞耶夫在索氏回國時曾經預言的那樣,他在看到廣大群眾對蘇聯的過去愈來愈有好感,看到人們懷念過去在社會主義制度下有保障的生活后,就會改變自己的許多看法。促使他這樣做的還有一個因素:上面說過,索氏就其政見來說,接近于傳統派,而目前傳統派正與共產黨人結盟,這種情況有助于緩和他對共產黨人的厭惡情緒,使他對共產黨人有更多的了解,甚至在某些問題上和他們找到一定的共同語言。索氏在小說《在轉折關頭》里之所以對蘇維埃時代和斯大林作了肯定的描寫,大概就是由于這些原因。可是他又沒有勇氣直截了當地承認自己的錯誤,從而造成了政論作品和藝術作品在觀點上的矛盾。

目前索氏的處境是很尷尬的。他同當局不睦,而且關系無改善的跡象。他對“改革”的激烈抨擊和對現實的否定,得罪了本來就對他沒有好感的自由派。而傳統派雖然觀點與他相近,但是不能原諒他對1993年10月葉利欽炮轟議會的行動的支持,并且對他公開否認受斯拉夫派傳統的影響表示不快,懷疑他別有用心。而包括共產黨人在內的左派人士雖然贊同他對當局的抨擊和對現實的否定,也看到他對蘇聯的歷史的看法正在發生變化,但是對他繼續發表反共反社會主義言論感到遺憾。他們之中的一部分人認為可以團結他,另一部分則堅決反對這樣做,從而發生了一場索氏“是不是我們的人”的爭論(《真理報-5》發表的一篇文章的題目就叫做:《索爾仁尼琴:是不是我們的人?》)(《真理報-5》1998年6月3日)。由于索氏過去有時行為乖張,使得一些老朋友離開了他,而他又沒有找到新的盟友,因此這位風燭殘年的老人是孤獨的。近年來心臟出了毛病,他一方面感受到死亡隨時可能降臨的恐懼(他在一則小雜感里講了這種感受),另一方面也許受到內心矛盾的折磨,因此日子過得不會太愉快。

大家可能記得,俄羅斯某些人在八九十年代之交曾掀起一股“索爾仁尼琴熱”,1990年曾被宣布為“索爾仁尼琴年”,許多報刊連篇累牘地刊登他的作品和發表評論他的文章,一時熱鬧非凡。但這只是一些人的大轟大嗡,廣大讀者并不那么感興趣。就在這1990年,索氏曾不惜工本,把他的小冊子《我們如何安排好俄羅斯》印了2700萬冊,但無人問津。索氏回國時曾說:“我本以為我將回到讀過我的書的俄羅斯,而現在發現,我正在回到沒有讀過我的書的俄羅斯。”(《文學報》1994年6月22日)這使他感到悲哀。現在索氏的那些揭露現實和批評政府的話還可以招來一些聽眾,而他開出來的救世良方卻遭到不少人的恥笑。有人認為他并不真正了解俄羅斯的國情,有人則認為他落后于時代。確實他的某些主意顯得不切實際,幼稚可笑,有的則完全是陳年舊貨,如果完全照他的建議去做,俄羅斯會倒退100年或者更多。所以有人說,目前公眾對他的態度“搖擺于不感興趣和譏笑嘲諷之間”。可是索氏有時卻硬要擺出說教者的架式,使人看起來不免覺得有些滑稽。

有人稱索氏為勝利者,索氏本人似乎也曾這樣認為,而實際情況要復雜得多。蘇聯社會主義制度的覆滅似乎說明他占了上風,但是他所痛恨的共產主義并沒有在俄羅斯大地上消失。蘇聯解體后出現的全面的危機,不僅說明新的當權者信奉的新自由主義的破產,而且也是對索氏等人過去在與蘇維埃制度斗爭中提出的所有觀點和口號的否定,并且孕育著共產主義思想重新掌握群眾的轉機。從這個意義上說,索氏又是一個失敗者。現在他站在他參與破壞的蘇維埃大廈的廢墟面前,起勁地指責別人,雖明知自己有錯,但不敢坦率承認,只好請求上帝在他死后寬恕他的罪孽了(他在一次談話中就是這樣說的)(《莫斯科新聞》1993年9月27日)。索氏的一生似乎沒有給人們留下多少可供師法的東西,不過教訓倒是不少。其中的一個重要教訓是:一個人不管對自己的國家的制度有多少不滿,不管受了多少委屈,也切不可勾結外國敵對勢力來反對自己的國家。俄羅斯的一位論者在談到索氏的行為時指出,即使是反對本國的無道的政權,也不能不擇手段,不惜代價,無論在任何情況下,都必須考慮到國家民族的利益。這就是我們常說的不能把個人恩怨置于民族大義之上的道理。索氏恰恰未能處理好這個問題,以致造成嚴重的后果,一切愛國心尚未泯滅的人應引以為戒。

索氏從青年時代起就愛好文學。應該承認,他有一定的文學才能。用詩人葉夫圖申科的話來說,他的“藝術潛力”曾在一些早期作品里“閃現”過,但是他“在走出了文學的圈子后就沒有能再回到文學中來”(《莫斯科新聞》1994年5月22~29日)。確實,他在60年代初發表的《伊萬·杰尼索維奇的一天》和《瑪特廖娜的院子》還有較強的藝術性,可是他很快“走出了文學的圈子”,把寫作當作政治斗爭的工具,所寫的作品大都成為反共的宣傳品。根據不少俄羅斯批評家的看法,后來寫的《在第一圈里》和《癌病房》等小說藝術性都很差,而《古拉格群島》和《紅色車輪》等幾乎算不上文學作品。從索氏創作前后的變化可以看出,極端的政治偏見和反動的功利主義破壞了他原先還有的一點現實主義精神,斷送了他的藝術才能。所有從事創作的人可以從索氏的活動中吸取一些有益的教訓。

索爾仁尼琴是一個具有不尋常的經歷的人物。時代的許多重要矛盾似乎在他身上都有所反映,這就決定了他的性格的復雜性。俄羅斯國內人們在談到他時,至今仍眾說紛紜。現在這個人物也引起我國許多人的興趣。他的《古拉格群島》已經重印,一些報刊上不時可以見到談論他的文章。如何看待這位復雜人物的問題已擺在我們面前。只有在閱讀他的作品、掌握大量第一手材料的基礎上,運用正確的觀點和方法進行認真的、全面的和實事求是的分析和研究,才能得出符合實際的結論。我們應朝這個方向努力。

1988年10月

(原載《俄羅斯作家的昨天和今天》,中國文聯出版社2000年版)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號