最近中山二院實驗室工作人員出現多名癌癥患者的事情吸引了極高的關注,各種消息也紛紛揚揚。由于目前還沒有什么具體調查和結論,一些消息和媒體報道之間也存在沖突,我們暫時不做實質評論。還是繼續借網絡上由此事引發的對學閥現象和導師學生關系的批判來聊聊學術資本主義的問題。

意大利自治主義馬克思主義者曾經把資本家對工人剩余價值剝削體系中,工人-工廠體系經驗和知識積累(在工作中學習并獲得的知識經驗積累)得來的技術資本比喻成“一般智力”,這個概念用以區別工人的個體智力,算是相對于固定物質資本而言的技術資本。

相對于物質生產,“一般智力”體現了生產關系中的制度再生產和知識再生產。一般智力包括兩部分:雇主的技術資本再生產,和生產者通過勞動學習掌握并創造的知識和經驗。

于是資本家通過智力剝削與生產者產生了矛盾,第一個矛盾,是資本家利用生產者的個體智力進行技術再生產,變成“一般智力”后完成技術資本積累并獲利。第二個矛盾,是生產者們在創造了“一般智力”之后,卻被置于資本主義工具理性管理之下,不能直接擁有創造成果,而是繼續被剝削。

這兩個矛盾其實預示了工具理性時代的知識生產不是古典時期文人-學人共同體那種浪漫化的科學人文研究方式,而是形成了一套“研究體系”,而研究者從個體知識生產者走向了研究體系本身的螺絲釘之中,研究體系本身成為一種“固定資本”。

產學研結合的發展讓學術界和產業界有區隔分工,但也有相通的地方,于是知識生產體系的考評依靠上下兩個尺度:對上是學術共同體對于學術產品的共識;對下是產研結合體系中的經濟產出。這兩個看似相互矛盾的東西是由于一般智力的被占有而結合到一起,形成了學術資本主義,這種資本的性質對于學術權威來說是象征資本,對于學者是社會資本和象征資本,對于企業來說是經濟資本。

于是學術培養體系在完全介入知識生產體系后,學術資源的占有者和普通研究生/博士更類似于一種非正式雇傭關系,類似于學徒。不過從保障來說,可能還更糟,資本雇傭體系冷血但由于勞動者的斗爭歷史好歹還有權責界定;而行會-商鋪時代的學徒工被剝削到家,但是行業底層還有一些互助,起碼也有還可以接受的退出成本。

然而,很多時候學術學徒就沒這么好運了,即使存在學位委員會制度,實際上課題組內的權力還是大老板的一言堂,大老板主要工作是積累社會資本,項目,審批,資金來供給課題組運轉,厘定學術方向,是“學術資本-課題組一般知識積累-再生產”的構成。

具體干活的就是學術雇工,所以課題組本身已經形成了一個很全面的知識生產體系,而學生是雇傭而來的操作者(當然從具體情況來說分為有個體意識的操作者和沒什么個體意識的操作者),這個情況如果是在企業做科研會得到更明顯的感受,甚至大型企業本身(小企業另說)的保密技術積累才是真正企業的知識生產投入,招聘來的研究人員很多只負責產品涉及的學科中的一個方向中的一個小方向的一個細節課題的一環。

把這些學徒工生產的一般智力進行打包,并作為知識再生產的投入資本,這個占用過程不僅是資本再生產的一環,同時也是產業制度再生產的一環,比起單純的資本增殖的經濟效益來說,這種再生產過程還促進了產業制度的迭代。從這個角度來說,比如知識分子是共同體,或者人類的知識積累是社會的總福利這類自我想象,可能是一種過于理想化的模型。

而知識生產和其他生產模式又有一點不同。它雖然也是資本主義工具理性組織方式的產物,但是它又不直接參與再生產。于是它內部的組織方式和晚期資本主義的企業組織又不太一樣:

1.它存在技術資本占有者(或者非物質生產資料的占有者)和學術雇工的矛盾。這類似于早期資本主義缺乏產權界定和勞動保障的境況。

2.絕對裁決權擁有者和無權學徒的矛盾,這類似于加洛林王朝封建時代領主-家臣的人身依附關系,大老板某種程度也是學徒的庇護人,沒有大老板的社會資本你甚至不具備學術界的基本身份。理工科的話,你甚至拿不到起碼的經濟資源。庇護人也意味他對依附者存在支配權。

從這個角度來說,本身是接受學術培養的學生實際上處于雙重弱勢之中。知識生產用極為低廉的價格和完全靠恩情的勞動保障水準雇傭了高質量的工人。而工人本身被逐個分化到生產體系中,甚至形成不了基本的互助,個體命運也依靠人身依附來進行安排。

所以這兩種權力模式的滲透,使得學術生產進入了一種不言自明的日常權力空間,運行著常態化的權力機制。

出于“雇主-學徒”關系,你必須要服從課題組技術資本再生產的需求,沒有保障的以課題收益為導向,進行高強度工作。

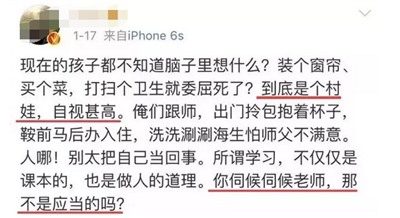

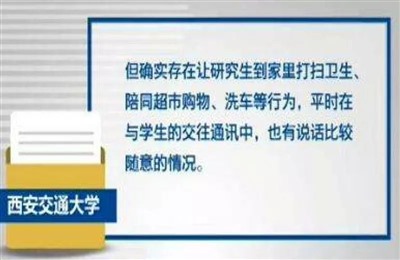

出于“領主-家臣”的人身依附關系,你需要在日常生活中操演著權力關系,這種不對稱也讓那些導師壓迫學生的現象有了棲息的隱蔽空間,并不受公共監管。

導師與學生之間經常存在著一種完全不對稱的權力關系,最后經常會導致出現常態化的施虐現象,使得施虐者在完滿的權力滿足中無法自拔,其中無自律者自然滑坡到新一輪的施虐——對受虐者私人權利的踐踏。

常態化的施虐使得公共道德監管力度被陰影遮蓋。讓施虐者從資本關系上的剝削走向權力關系上的剝奪。這也使得很多學閥做派和壓迫邏輯在被打倒幾十年后被重新撿了起來。

這使得公共輿論一旦介入其中填補權力不對稱的缺位,就開始集中暴露出一系列此類案件,實際上也更多地的暴露出某些被忽視的權力運作方式。過度失衡的不對稱以及低流動性的學閥壟斷,既無利于高效利用國家科研投入,也無利于增加知識生產的效率。對學術勞動者保障的忽視既造成人才流失,也讓被打倒多年的東西如蛆蟲反噬般反攻倒算。

本次事件真正讓人感到恐懼的一點在于,提到學術勞工的被剝削,以前主要在勞動保障、學術成果保障以及人身尊嚴上面,現在,對實驗室人員患癌癥與實驗室和導師之間因果關系的擔憂,則讓這種剝削變一種生命政治現象。阿甘本把剝削性的治理體系看作是對赤裸生命(homo sacer)的持續生產,如果這次事件中這種因果關系真的存在,被獻祭的人是通過“人”被獻祭的,是被拆分成可消耗的生產資料,或者按照阿甘本的說法是將生命主體拆分成一個個身體,按阿甘本的說法就是corpus——被剝奪到一無所有的身體,換種說法就是政治尸體(corpus本身就是兼有身體和尸體的意思)。

這種因果關系是否存在,或者說有多強的因果關系,我們目前,或者最終可能也很難清楚知道,如果理性的從醫學學科角度說,腫瘤的發生原因多樣,往往是多個原因共同造成,在臨床上能明確原因的腫瘤是少數,大多數情況下,醫生聽到患者提出這方面問題的時候,只能進行推測。畢竟目前醫學對于腫瘤發生的認識依然極其不全面,就算是對腫瘤組織進行基因分析,也往往找不到癌癥的起源。

任何一家能被稱作生物實驗室的機構,里邊最起碼會有上百種化學物品與微生物,從理論上可以證明與腫瘤有關,而每年,還會有些之前被認為無害的化學品或者是微生物,被發現存在致癌風險。實際的情況很多時候難以理清。所以除非是找到那種明確的癌癥患者暴露在危險化學品或者是微生物之下,并且處置不善的記錄,否則最終調查得出模棱兩可的結論,概率是不小的。

從醫學角度反過來說也一樣,調查不出來也不代表就完全沒關系,導致腫瘤的也不一定就需要需要那種可以導致急性中毒或是感染的泄露,很微小的劑量在長期帶來的結果,是現代醫學難以預測的。

但有一件事的因果關系是很清楚的,有大量研究證明精神壓力可以增加多種腫瘤發病概率,而實驗室工作壓力巨大也是常態。本次事件中的實驗室存在著巨大的科研壓力,特別是來自實驗室負責人、導師的直接壓力。長久的精神高壓,甚至可能存在PUA和人身剝削壓迫的情況下,什么也證明不了這些疾病的罹患與這種畸形的精神壓力毫無關系。

在前天的文章《學術勞工與學術資本主義》中,我們在結尾部分提到了一些可能的局部改善方法。勸退和避免后來者跳坑屬于學術勞工群體的政治性基本互助,除此之外還需要更有效的聯合和公共行動來介入社會再生產之中,打破當下學術體系中不對稱的權力結構和畸形的人身依附,讓學術勞工群體重新領有一般智力資產,這本質上也有利于知識生產體系的進一步連續發展。

終究,獻身科學與人文,是為了這個國家的繁榮昌盛,為了人民幸福生活,為了個人理想,而不是為了某些沐猴而冠者。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號