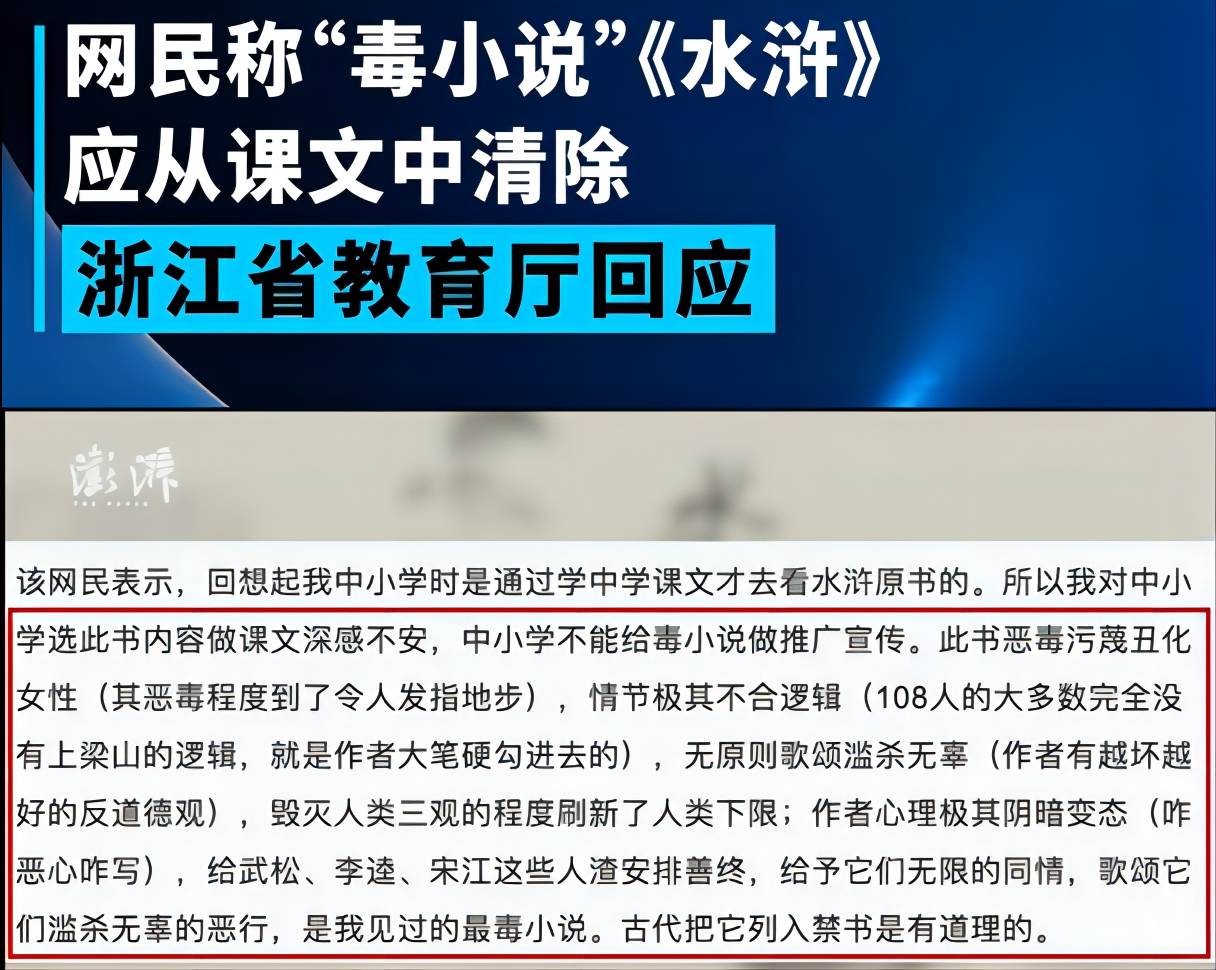

最近,“網(wǎng)民稱水滸毒害青少年應(yīng)從課文中清除”的話題又登上了熱搜:

這不過(guò)是一個(gè)媒體熱衷于炒作的話題,以往的話題主角要么是“專家”、要么是“委員”,而這一次則變成了某匿名的“網(wǎng)民”。

“太陽(yáng)底下沒(méi)有新鮮事”,作為四大名著之一的《水滸》,自打問(wèn)世以來(lái)就沒(méi)少過(guò)這樣的爭(zhēng)議,理由也是出奇地一致。

明代官方文學(xué)獎(jiǎng)袁中道在《游居柿錄》中說(shuō):“但《水滸》,崇之則誨盜”;嘉靖年間鎮(zhèn)壓過(guò)瑤民起義的廣西布政使司左參議田汝成更是咬牙切齒地憎恨恨《水滸》壞人心術(shù),詛咒作者施耐庵“子孫三代皆啞”;崇禎十五年(1642年),朝廷查禁《水滸傳》,起因是崇禎皇帝要剿滅轟烈烈的江湖造反,害怕這本造反教科書(shū)發(fā)揮威力……

到清康熙五十三年,搞出了個(gè)“禁坊肆賣(mài)淫詞小說(shuō)”,要將《水滸傳》“毀其書(shū)板,禁其扮演,庶亂言不接”;乾隆皇帝把民風(fēng)惡化,民眾入幫入匪,歸結(jié)為人們閱讀《水滸傳》所致:“如愚民之惑于邪教,親近匪人者,概由看此惡書(shū)所致”;清人劉鑾也宣稱,“張獻(xiàn)忠之狡也,日使人說(shuō)《水滸》、《三國(guó)》諸書(shū),凡埋伏攻襲皆效之。”

好家伙,明明是朝廷腐敗不堪,民不聊生逼得老百姓造反,皇帝老兒不自我反思,反倒來(lái)怪一本小說(shuō)。

近代的文化精英們深諳馭民之術(shù),便傳出了一句俗語(yǔ):“少不讀水滸、老不讀三國(guó)”,所謂“《水滸》毒害青少年”的說(shuō)法基本也是這個(gè)意思。

要說(shuō)《水滸》“毒害”青少年,一百多年前還真有一個(gè)少年,對(duì)《水滸》簡(jiǎn)直到了“癡迷”的程度,且一讀就是70年,幾乎伴隨了自己一生,還真實(shí)地上演了“逼上梁山”的一幕,并捅出了天大的婁子,帶領(lǐng)中國(guó)人民創(chuàng)造了“三千年未有之大變局”——這個(gè)人就是毛主席。

1906年秋,在韶山井灣里私塾讀書(shū)時(shí),毛主席就一遍又一遍地讀過(guò)《水滸》:

我不顧教師的告戒,讀了《岳飛傳》、《水滸傳》、《隋唐》、《三國(guó)》和《西游記》等書(shū),而教師則深惡這些不正經(jīng)的書(shū),說(shuō)它們害人。(據(jù)《西行漫記》)

在回憶起自己少年時(shí)的經(jīng)歷,毛主席說(shuō),“有一天我忽然想到,這些小說(shuō)有一件事很特別,就是里面沒(méi)有種田的農(nóng)民。所有的人物都是武將、文官、書(shū)生,從來(lái)沒(méi)有一個(gè)農(nóng)民做主人公。”作為農(nóng)民的兒子,他對(duì)這一點(diǎn)很納悶;在分析小說(shuō)的內(nèi)容后,他發(fā)現(xiàn)這些小說(shuō)的主人公“是不必種田的,因?yàn)橥恋貧w他們所有和控制,顯然讓農(nóng)民替他們種田”,這樣是不平等的。《水滸》里匯聚在梁山反對(duì)這種不平等的人物,便成了他心目中的英雄。

1917年前后,毛主席在長(zhǎng)沙湖南一師主持新民學(xué)會(huì)期間,建議同學(xué)、會(huì)友們讀一讀《水滸傳》;

大革命期間從事農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的時(shí)候,他還談起過(guò)《水滸傳》和宋江的造反;

在蘇區(qū)受到排斥被“退隱”期間,他的書(shū)單上不僅有馬列著作,還有《水滸傳》;

從長(zhǎng)征到轉(zhuǎn)戰(zhàn)陜北的途中,一再精簡(jiǎn)的行李中,仍然保留著一套《水滸傳》;

延安整風(fēng)中,《水滸傳》是他圈定的閱讀書(shū)目;給遠(yuǎn)在蘇聯(lián)的岸英推薦圖書(shū),《水滸傳》必須在列;

從革命戰(zhàn)爭(zhēng)年代到新中國(guó)成立以后,毛主席同領(lǐng)導(dǎo)干部和身邊工作人員談話時(shí),又多次提到《水滸傳》,并且在不同歷史時(shí)期體現(xiàn)出不同的側(cè)重點(diǎn)。

毛主席為什么會(huì)如此重視《水滸傳》?他曾經(jīng)說(shuō)過(guò),“《三國(guó)》、《水滸》、《紅樓夢(mèng)》,不看完這三本書(shū),不算中國(guó)人。”當(dāng)然,毛主席也很喜歡《西游記》。

他說(shuō)自己兼“猴氣”與“虎氣”——“猴氣”自然指的不是一般的猴,而是敢于大鬧天宮的齊天大圣孫悟空。李慎明老師寫(xiě)文章講述過(guò)毛主席晚年幾次放聲大哭的經(jīng)歷,如唐山大地震、如晚年看1949年解放軍進(jìn)城的電影、讀陳亮的《念奴嬌》……這樣的場(chǎng)景對(duì)于毛主席而言是不多的;同樣不多的場(chǎng)面是《西游記》里孫悟空的痛哭,敗走獅駝城那段,“行者聞言,忽失聲淚似泉涌……回至城東山上,按落云頭,放聲大哭”。悟空為數(shù)不多的大哭,無(wú)不是哭取經(jīng)之艱難,哭“革命”之不易,真性情也。

毛主席愛(ài)讀四大名著,這是世人皆知的,只是這個(gè)喜愛(ài)并不僅僅是從文學(xué)角度。四大名著的文學(xué)地位是毋庸置疑的,如果不是走上了革命道路,沒(méi)有人會(huì)懷疑毛主席會(huì)成為一個(gè)偉大的文學(xué)家。不必說(shuō)他那些讓古典詩(shī)詞重攀歷史高峰的詩(shī)詞,單說(shuō)他在1954年對(duì)《紅樓夢(mèng)》第十九回的批語(yǔ):

從黛玉的身上,聞到綿綿的幽香,故比之以優(yōu)美的童話。用現(xiàn)實(shí)的場(chǎng)面,具體的情節(jié),生活中非說(shuō)不可的語(yǔ)言,把一個(gè)封建叛逆者的形象和性格,生動(dòng)地渲染出來(lái),自然地流露出來(lái),這是作者最成功的范例。

這樣的藝術(shù)修養(yǎng),完全夠格一位偉大的文藝評(píng)論家了。

車爾尼雪夫斯基說(shuō)過(guò):“藝術(shù)來(lái)源于生活,卻又高于生活。”毛主席在延安文藝座談會(huì)上的講話也說(shuō)過(guò),“人民生活……是一切文學(xué)藝術(shù)的取之不盡、用之不竭的唯一的源泉。”真正優(yōu)秀的文學(xué)作品不應(yīng)當(dāng)來(lái)自作家的空洞想象和無(wú)病呻吟,而只能來(lái)自人民大眾的無(wú)比豐富多樣的社會(huì)生活。

從這方面講,四大名著無(wú)疑是中國(guó)古典文學(xué)中的佼佼者,是封建社會(huì)真實(shí)狀態(tài)的藝術(shù)表現(xiàn),是階級(jí)斗爭(zhēng)的體現(xiàn);而與底層平民更接“地氣”的《水滸傳》在這方面的表現(xiàn)尤為突出。

這些作品中的藝術(shù)形象哪怕在當(dāng)今也能找到現(xiàn)實(shí)的投射,單《水滸傳》中潘金蓮一段衍生出來(lái)的小說(shuō)《金瓶梅》,簡(jiǎn)直比真實(shí)的官場(chǎng)文化和世情還要真實(shí),那些反腐案例中的權(quán)錢(qián)交易、權(quán)色交易情節(jié),完全是有過(guò)之而無(wú)不及。

所以,毛主席讀《水滸》,是從文學(xué)上升到了歷史,上升到了政治,上升到了哲學(xué)。

毛主席在《湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告》一文中說(shuō):“凡是反抗最力、亂子鬧得最大的地方,都是土豪劣坤、不法地主為惡最甚的地方。”他經(jīng)常把自己帶隊(duì)伍上井岡山比作是“沒(méi)有法子,被逼上梁山”。

延安時(shí)期,毛主席曾說(shuō)過(guò):“梁山的好漢,都是些不甘受壓榨,敢于反抗的英雄。”

解放前夕,毛主席在紀(jì)念黨成立28周年的大會(huì)上指出:“我們要學(xué)景陽(yáng)岡上的武松。在武松看來(lái),景陽(yáng)岡上的老虎,刺激它也是那樣,不刺激它也是那樣,總之是要吃人的。或者把老虎打死,或者被老虎吃掉,二者必居其一。”

新中國(guó)成立以后,毛主席曾向領(lǐng)導(dǎo)干部介紹:“《水滸》要當(dāng)作一部政治書(shū)看。它描寫(xiě)的是北宋末年的社會(huì)情況。中央政府腐敗,群眾就一定會(huì)起來(lái)革命。當(dāng)時(shí)農(nóng)民聚義,群雄割據(jù),占據(jù)了好多山頭,如清風(fēng)山、桃花山、二龍山等,最后匯集到梁山泊,建立了一支武裝,抵抗官軍。這支隊(duì)伍,來(lái)自各個(gè)山頭,但是統(tǒng)帥得好。”他從這里引伸出我們領(lǐng)導(dǎo)革命也要從認(rèn)識(shí)山頭,承認(rèn)山頭,照顧山頭,到消滅山頭,克服山頭主義。

《水滸傳》里還提供了不少關(guān)于戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)方面的靈感,毛主席曾經(jīng)說(shuō)過(guò),“《水滸傳》上有很多唯物辨證法的事例。”梁山好漢雖然是“占山為王”的“強(qiáng)盜”,但其紀(jì)律之嚴(yán)明、分工之有序、司職之妥當(dāng),完全壓倒了所謂的官軍,之所以這樣,離不開(kāi)知識(shí)分子的作用。毛主席指出:“我們黨里頭,知識(shí)分子的增加是很好的現(xiàn)象。一個(gè)階級(jí)要?jiǎng)倮瑳](méi)有知識(shí)分子是不可能的......梁山泊沒(méi)有公孫勝、吳用、簫讓這些人就不行,當(dāng)然沒(méi)有別人也不行。”與之同時(shí),毛主席又指出了“梁山”的問(wèn)題——“他們里面有大地主、大土豪,沒(méi)有進(jìn)行整風(fēng)。”一百零八將,有相當(dāng)一部分不是真革命,只想暫時(shí)委身、等待招安成為人上人,最典型的就是最高頭領(lǐng)宋江。

毛主席曾談過(guò)梁山的很多人物,例如他在長(zhǎng)征途中,說(shuō)紅九軍副軍長(zhǎng)許世友武藝,“都趕上景陽(yáng)岡那個(gè)打虎英雄武松了”;在八路軍一一五師政委聶榮臻開(kāi)辟晉察冀邊區(qū)時(shí),稱贊他是“新的魯智深”;1959年,毛主席還風(fēng)趣地說(shuō),武松、魯智深“是我們路線的人……我看可進(jìn)共產(chǎn)黨……”

毛主席還談到過(guò)梁山的三任頭領(lǐng),第一任王倫,“白衣秀士王倫不準(zhǔn)人家革命,結(jié)果把自己的命革掉了”;第二任晁蓋,“晁蓋是好的,可是卻被摒在一百零八人之外,讓他早死了”;當(dāng)然,第三任宋江是毛主席談的最多的。

對(duì)宋江的能力毛主席是很欣賞的,40年代初期,他曾評(píng)價(jià)說(shuō),“《水滸》中的三打祝家莊,為什么要打三次?我看宋江這人有頭腦,辦事謹(jǐn)慎,前兩次是試探,后一次才是真打。我們干革命,就得學(xué)宋江,要謹(jǐn)慎”;后來(lái),他又談到后期的宋江“搞修正主義,讓人招安了”……

所以,毛主席讀《水滸》,既從中汲取智慧,又從中吸取教訓(xùn);既把它當(dāng)正面教材,又把它當(dāng)反面教員——“《水滸》這部書(shū)。好就好在投降。做反面教材,使人民都知道投降派。”

作為今天的中國(guó)人,我們應(yīng)該感到慶幸,古人給我們留下了浩如煙海的經(jīng)典,從中我們完全可以汲取大量的智慧,使得我們能夠站在古人肩膀上,站得更高、行得更遠(yuǎn)。至于青少年能不能讀《水滸》,毛主席用他偉大無(wú)私的一生,已經(jīng)給了我們答案。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)