法律人名聲不好,得反求諸己——一個法學生的心路歷程

一個島,一份文件,對于美西方精英集團來講,是一場風波;而對于東方神秘大國的吃瓜群眾來講,著實是一場好戲——好就好在,讓更多人識破美西方精英集團的虛偽面紗。

根據文件中提到的,訪問小島次數之最的人物,是哈佛大學法學院名譽教授,美國著名刑事辯護律師,羅翔老師反復提及、極力推崇的偶像——艾倫·德肖維茨。

當然,德肖維茨登上小島,也不一定是去滿足原始欲望,是去搞錢拉業務也未可知——掙錢嘛,不寒磣。不過跟這么一個人間煉獄扯上關系,德肖維茨面臨著人設崩塌的嚴峻危機。其本人尚未出面說明,信徒羅翔老師也一反往常,沒有引用什么經什么篇,為大家撥云見日、釋疑解惑。

只能說,這一記回旋鏢,真是猝不及防地直沖面門。羅翔老師再一次給大家提供了茶余飯后的談資,眾多評論區都充滿了快活的空氣。又想起前段時間江平教授和張文教授去世時略顯分化的網友評論,我不得不感慨:

法律人的名聲怎么了?

我想以我的心路歷程為載體,來嘗試回答這個問題。

說到我當初選擇法學專業的原因,很簡單,就是想維護公平正義——現在想來,確實是too young,too simple,too naive。不過對于十八歲的學生來講,有理想濾鏡也在所難免。

法學作為一種舶來品,對心智尚不成熟的學生具有極強的塑形作用。在進入法學院學習后,我也曾一度陷入對西方價值觀的崇拜。究其原因,一方面,學科本身,即概念的解釋、內容的展開、體系的構建,都繞不開西方的話語體系。比如講憲法,繞不開《權利法案》;講民法,繞不開羅馬法;講刑法,繞不開罪刑法定。

我并不是說這些內容是錯的,以歷史唯物主義的觀點來看,《權利法案》相對于歐洲中世紀的統治方式是進步的,罪刑法定相對于歐洲封建時代的法律運行是文明的。但是,就像“徒法不足以自行”,內容本身的價值如何是一回事,這些內容如何講授又是另一回事。

這就是另一方面的原因:法學專業的很多講師、教授對西方法律所蘊含的價值觀的極致推崇。對于西方的法律精神、法律制度以及法律運行,我的多位老師極致吹捧。吹捧還不算完,還要捧一踩一,對我們自己的法律建設冷嘲熱諷。

捧一踩一還沒完,更有甚者,對我們的國體、政體、政黨進行全方位的質疑甚至是否定。當初我們學院有一位臨近退休的老教授,單看外表的話,會讓人覺得“慈祥”“和藹”,一副很斯文的知識分子形象。但是,一旦聽過他的課,就直讓我想到“皓首匹夫,蒼髯老賊”八個大字。

當然,這是后話,就當時的我而言,老教授的話具有很大的蠱惑性——因為知識儲備上的巨大差距,我很難反駁老教授輸出的觀點。結果就是,在日復一日的“熏陶”下,我表面上并不認同老教授輸出的價值觀,但是內心已經在不知不覺中受到影響。

比如,當初的我對西方“司法獨立”的憧憬。那時候我極端地認為,法院的地位應該至高無上,審判權應該暢行無阻,法院應該擁有審判任何機關、任何官僚的權力。

比如,當時的我對西方“三權分立”的向往。那時候我固執地認為,三權分立、互相制衡才能制約公權力,而我們自己的監督制度只是監守自盜的游戲。

比如,當初的我對西方“憲政”的頂禮膜拜。那時候我幼稚地認為,西方的憲法才是真正的保障人權的憲法,我們的憲法只是土里土氣、還要硬拿出來的裝飾品。

比如,當初的我對西方“廢除死刑”的極致崇拜。那時候我“眾人皆醉我獨醒”地認為,死刑是落后的、野蠻的,廢死是進步的、文明的,我們堅持適用死刑,是自絕于文明世界。我還一腔熱血地認為:今天就徹底廢除死刑,明天一切照舊。

比如,當初的我對西方“自由”“民主”“平等”“權利”的無限癡迷。《獨立宣言》里一句“人人生而平等”就讓我熱血沸騰,而對于我們自己的傳統法律文化和民主法治建設,我卻不以為意、嗤之以鼻。

……

現在回頭一看,羞愧難當,無地自容——我當初在想些什么?!too young!too simple!too naive!現在想來,我之所以沒有進一步滑向恨國的深淵,全憑一股子樸素的愛國情感在上面吊著。

如今的我,已不是當初的我了。說是脫胎換骨也不為過——脫的是向往西方精神的胎,換的是崇拜西方價值觀的骨。

其實價值觀的轉向是一個長期的、循序漸進的過程。但是轉變總有一個契機——

那是大四放寒假的前一天,我去圖書館借書,找了幾本書就去服務臺辦借閱手續。但是我一想剛考完研,假期也沒什么事可做,干脆再拿一本。服務臺旁邊正是黨政讀物書架。我掃了一眼,有一排的《毛澤東選集》。算了,不挑了,拿一本毛選吧。

命運的齒輪開始轉動。

是的,我的價值觀轉變的契機,就是毛選。毛選第一卷第一篇第一句話:“誰是我們的敵人?誰是我們的朋友?這個問題是革命的首要問題”。當時我就有一種“于無聲處聽驚雷”的感覺:革命這么大的事,首要問題是找朋友?就這樣一篇篇地讀下去,大四讀完了第一卷,研一研二讀完了后四卷。

七年的法學教育教給了我不少專業知識,但是——我的價值觀的塑造,我的思維方式的形成,我的觀點立場的確立,都是來自毛選,而不是我接受的法學教育。

世上沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨。

想一想去年頻繁登上熱搜的詞條:“罪犯子女考公限制應該消除嗎”“罪犯子女考公限制要不要取消”“建議消除對罪犯子女考公的限制”……沒完沒了。政審本就不是一刀切,他們卻想一刀切地廢除。當然,這樣有趣的話題,羅翔老師自然要說幾句,說來說去還是諸如公平、法治精神、犯罪人權利之類的陳詞濫調。

現如今“保護犯罪人權利”確實是一種傾向。德肖維茨不就說過:一個國家是否有真正的自由,試金石之一是它對那些為有罪之人、為世人不恥之徒辯護的人的態度。前些天我去看《三大隊》,在程兵把王二勇送回監獄之后,我的第一個想法竟然是“王二勇現在的妻子和孩子怎么辦”。

之所以出現這種想法,就是我所接受的法學教育告訴我的:隨著社會關系的修復,發動刑法的必要性也在下降。但是很快,片尾曲《人間道》的一句“好人都未必能有好報啊,那壞人憑啥享安樂”點醒了我。是啊,天理昭彰,報應不爽,憑什么時間久了就可以一筆勾銷了呢?

我們總是在考慮如何保護犯罪人的權利,那被害人呢?我們總是對西方亦步亦趨,但是這套理論真的就是對的嗎?就算退一步講,是對的,但是合乎我們的實際嗎?對胖子來講,減肥是件好事,但對瘦子來說卻未必。瘦子盲目地跟著胖子減肥,最終受損害的只能是自己。

我們的很多法律人,尤其是法學家,某種程度上就是西方的翻譯機、傳聲筒。或許改革開放初期,我們確實需要大量地引進西方理論,以活躍我們的學術界。但是現如今,我們依然難以建立自己的學科話語體系,這合適嗎?扮演翻譯機、傳聲筒也就罷了,還有相當一部分法律人樂于扮演追隨者:對中國不利的,天天講、月月講、大講特講;對西方不利的,不清楚、沒聽說、不要造謠。

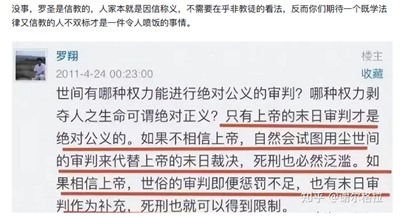

羅翔老師是這種追隨者嗎?我不確定。但我確實沒想明白,以馬克思主義為立黨立國根本指導思想的社會主義新中國,要建設法治國家,為什么需要投身西方先知開創的事業。

引自羅翔.刑法第306條辨正[J].政法論壇,2013,31(03):143-150. ——中國的法律建設到底跟亞伯拉罕有什么關系?

取消政審,廢除死刑,廢除煽動分裂國家罪……一副“為民請命”“舍身求法”的大義凜然,殊不知只是自以為是、自我感動,“呵,我多偉大!”。

法學家追求民主,追求的是誰的民主?法學家追求自由,追求的是誰的自由?法學家追求平等,追求的是誰的平等?法學家追求權利,追求的是誰的權利?沒有階級分析,不講明白主體,這一切美好的追求都變得目的不清、效果不明。

聊到這里,我們再回頭看一看最初的問題:為什么法律人總是被大家冷嘲熱諷呢?

法學院培養出了曾經我那樣的學生,法學家提出了眾多脫離中國社會的、違反群眾意愿的觀點,名聲能好?

行有不得,反求諸己。

后記:

這篇隨筆算是我的一份反思,一份自我批評。我姑妄言之,大家姑妄聽之。當然,如果能拋磚引玉,引發大家的一些思考,我會很高興。最后,給大家推薦范勇鵬教授的一篇論文:《建設中國話語首當顛覆西方概念體系》。祝大家學習進步,工作順利。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號