導語

自2023年10月7日本輪巴以沖突爆發以來,以軍對加沙的無情炮火點燃了萬里之外廣大中國正義人士的憤怒,無辜巴勒斯坦人民的安危時刻牽動著我們的心弦。這份發自肺腑的關切背后,不僅有第三世界人民被侵略和壓迫的共同經驗,也有中國與巴勒斯坦交流往來的深厚歷史背景:早在1955年萬隆(亞非)會議之后,中華人民共和國便在其中東外交政策中采取了支持巴勒斯坦的立場。

自此以后,雙方通過非官方和半官方的渠道進行溝通。許多巴勒斯坦人或作為前來參加軍事訓練的游擊隊員,或作為記者與知識分子,或作為留學生來到中國,在我國形成了一定規模的巴勒斯坦社群。他們在這里汲取知識技能回國效力,也憑借他們的才華為新中國的文化、外交等事業做出了重要貢獻。與此同時,隨著中國外交立場和國內政策的變化,在華巴勒斯坦社群也不斷與其所處的中國社會進行復雜、動態的交融與碰撞。

本文為了解這一歷史時期中阿政治文化之間的互動提供了一個獨特的視角。文章由作者根據其2012至2013年在中國所做的調查筆記和采訪撰寫而成,結合特定年代的歷史背景,描述了巴勒斯坦社群從上世紀50年代到當代在我國的生活、學習、工作情況。對于我們理解中巴關系、理解巴勒斯坦人民打開富有洞見的窗口。

本文部分觀點或有值得商榷之處,歡迎讀者討論。

作者|Mohammed Turki Al-Sudairi 蘇墨涵(詳細介紹見文末)

翻譯&校對|侯泠 曳葭 云岫 侯憨

圖片來源:網絡

1955年萬隆會議之后,中華人民共和國在其中東外交政策中采取了支持巴勒斯坦的立場,這與社會主義和“不結盟”陣營中的其他大國形成了不尋常的對比。然而,這并不意味著當時中國與巴勒斯坦人有任何直接接觸——直到20世紀60年代中期,隨著以巴解組織(PLO)為代表的更加自主和一致的巴勒斯坦民族運動出現,這種關系才得以發展。

在建立正式渠道之前,雙方通過許多非官方和半官方的途徑進行溝通,比如通過阿爾及利亞民族解放陣線(FLN)、1967年之后中國駐埃及和南也門大使館,以及一些共產主義地下網絡(主要在伊拉克、蘇丹和也門)等;中方的聯絡部門包括中國亞非團結委員會及中國人民對外友好協會等機構。這些聯絡使得中華人民共和國于1964年在外交上正式承認巴解組織,成為第一個這樣行動的非阿拉伯國家。

這些接觸還使中國與幾乎所有巴勒斯坦派別建立了廣泛的聯系,包括法塔赫(即“巴解組織”)、解放巴勒斯坦人民陣線(PFLP)、解放巴勒斯坦民主陣線(DFLP)和薩伊卡組織(al-Sa’iqa)等,這些都拓寬了中國與巴勒斯坦人往來的渠道。這一歷史時刻也恰逢中國與蘇聯的關系日益緊張,及外交政策愈發激進。在這種情況下,中國政府擁抱巴勒斯坦民族運動,體現在國事訪問、媒體宣傳,以及重大象征性事件,如1965至1971年慶祝“巴勒斯坦日”等,帶有特定的政治和意識形態目標。[1]

當時《人民日報》支持巴勒斯坦民族運動的相關社論 | 圖片來源:1966年5月15日《人民日報》

一

在華巴勒斯坦僑民:

游擊隊員、記者與專家

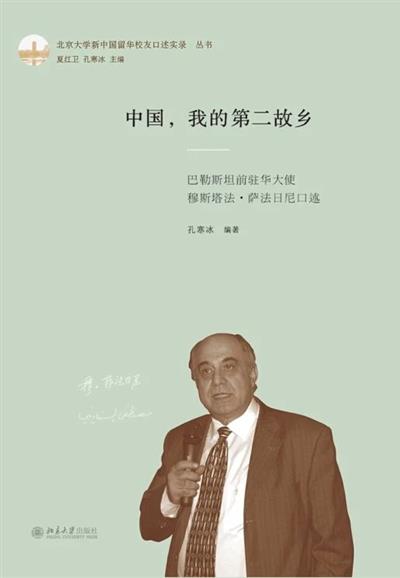

這些條件為巴勒斯坦人來到中國提供了便利,盡管最初只是短暫停留。1966年,在巴解組織的請求下,中國領導人同意向巴勒斯坦游擊隊員和專家提供武器和軍事訓練。第一批特遣隊包括約12至15位男性,主要來自法塔赫的阿西法部隊(al-Asifah)。他們于1967至1968年抵達中國,接受近三個月的訓練。巴解組織第二任駐華大使、最早參與此類任務的穆斯塔法·薩法日尼(昵稱阿布·哈迪德)在其自傳《我在中國的日子》(Ayani fi-l-Sin)中提到,他們接受的訓練包括一些基本的軍事指導,主要以理論學習、接觸革命文化(包括參觀工廠、公社、紀念碑和觀看江青主抓的革命樣板戲),以及與共產黨高級政治和軍事人物會面為主。

阿拉法特(左三)與穆斯塔法·薩法日尼(右二)一家 | 圖片來源:wx.ihwrm.com

訓練結束后,這些人通常會回到前線,在某些情況下成為軍事教官。法塔赫在其作戰手冊中明確納入了中國游擊戰戰術的經驗。[2]也有一些人繼續前往北越、老撾或北朝鮮接受進一步訓練。這些人中的絕大多數可能再也沒到過中國,但有些人最終回來了。例如,穆斯塔法·薩法日尼1970年受命于巴解組織,在巴勒斯坦大使館工作,并在周恩來的幫助下,成為可能是第一個正式就讀于北京大學的阿拉伯學生。[3]

然而,20世紀60年代后期,在華巴勒斯坦僑民的主體并不是游擊隊員和大使館工作人員,而是人數日益增長的記者和知識分子。這些獲得中國外交部授權的“外國專家”,在《中國畫報》(Al-Sin al-Musawara)《中國建設》(Bina’al-Sin,后來更名為《今日中國》)等阿拉伯語出版物擔任編輯和撰稿人,或在新華社任職,及后來在全國各地的大專院校擔任語言教師。[4]

這些人與他們的第二故鄉之間發展起來的關系通常是溫暖的,多數人在正式任期結束后還會繼續居住。他們中的許多人是流亡者或政治異見人士(馬克思主義者或至少在意識形態上左傾),他們逃離在本國所受的迫害并在中國獲得庇護。[5]中國當局盡力保護這些專家(他們被視為“老朋友”),不理會阿拉伯國家一些使館對終止他們的合同和引渡他們回國的一再要求。

這種保護當然也有局限。據報道,1969至1979年間,有些巴勒斯坦專家被驅逐,主要原因是他們中存在親蘇聯情緒。[6]由于這些專家的處境比較被動,許多人只得同意參加政府組織的動員和宣傳活動。在文化大革命最激烈的時期,巴勒斯坦人像其他國際友人一樣,需要定期參加和旁聽自我批評會議,參加紅衛兵集會(至少在1969-1970年間),并參加支持中國的示威活動。

穆罕默德·阿布·賈拉德(Mohammed Abu Jarad)于1966年來到中國,他可能是最早抵達的巴勒斯坦專家之一。阿布·賈拉德是一名在阿爾及利亞從事“營地工作”的教師,自1964年以來一直駐扎在那里,他通過毛派人際網絡獲得了到中國的機會。在文化大革命正式爆發前一個月,他與家人來到北京,在《中國建設》工作。另外三名巴勒斯坦專家也加入了進來,他們都住在北京的友誼賓館,這里也成為在華巴勒斯坦和阿拉伯知識界的活動場所。據他的兒子哈立德說,阿布·賈拉德是“人陣”(解放巴勒斯坦人民陣線)支持者,這使得他與法塔赫主導的大使館之間關系緊張。[7]他于1969年離開中國去約旦參加革命,但之后每隔幾年就回來,先后在《中國建設》(Bina’al-Sin)《中國畫報》(al-Sin al-Musawara)、新華社、北京大學、北京語言學院等機構工作,直到2009年退休。即使在國外,他也與中國政府保持著密切聯系,例如,他于1974至1976年在南也門期間,向中國駐亞丁大使館提供信息。

雖然阿布·賈拉德的流亡經歷在在華阿拉伯專家群體中很典型,但應該強調的是,一些巴勒斯坦知識分子或專家確實是通過巴解組織的官方渠道來到中國的。[8]其中最著名的可能是穆罕默德·尼姆爾·阿卜杜勒·卡里姆(Muhammad Nimr Abdul Karim),他于1975年作為巴解組織代表團的一員來到中國,協助發展阿拉伯語媒體和翻譯機構。[9]他在中國居住了約六年,于1981年離開。但他依然不時回到中國并待上一段時間(從1987年到1993年以及2000年代),后來他以私人身份回到中國,主要在大學里擔任講師。他最重要的遺產是將多種中國革命和經典作品翻譯為阿拉伯語,包括茅盾的《春蠶》、巴金的《家》、溥儀自傳《我的前半生》、毛澤東詩詞,以及大量關于中國歷史和文化的書籍。[10]這份貢獻使他可以位列哈迪-阿拉維(Hadi al-Alawi)、漢娜-米娜(Hanna Mina)、阿卜杜勒-穆因-穆魯胡(Abdul Mu'in al-Muluhu)和薩拉馬-烏拜伊德(Salamah Ubayyid)之中。[11]

一批巴勒斯坦解放軍戰士在認真閱讀毛主席著作

圖片來源:1967年1月14日《人民日報》

二

在華巴勒斯坦留學生群體

也正是在這一時期,留學生群體開始出現。1970年,中國開始向來自不同國家的公民提供獎學金,最初為每個國籍5個名額,很快增加到20個。1970至1985年間,獎學金包括學費、每月75到100元的生活費(還提供在友誼商店購買商品的優惠券)以及在工作單位的住宿費用。在阿拉伯世界,蘇丹人、也門人(來自北方和南方)和巴勒斯坦人是這些獎學金的最大受益者,他們每年的留學人數通常都能用完中國政府的配額。

我采訪的巴勒斯坦人絕大多數有1948年難民背景,大部分時間都是在敘利亞度過的。[12]他們在參加巴解組織舉行的考試后獲得了出國留學的獎學金。但許多人說中國并不是他們的第一選擇,他們更愿意去蘇聯陣營的某個國家學習。到中國后,這些學生通常在北京第二外國語學院學習兩到五年的普通話,[13]之后進入全國各地的院校學習(在天津、西安、沈陽、南京、上海和廣州),大多數人專注于理工科,少數人攻讀人文學科(主要是中國文學和國際關系)。

20世紀70年代和80年代,巴勒斯坦學生與其他外國人一樣,在中國的社會生活有些孤立。至少在80年代中期以前,他們的行動是受限的,去任何離居住地50公里半徑以外的地方都需要獲得安全許可。他們所處的體制環境強化了這一點:班級通常按國家劃分,外國人在自己的班級學習。此外,他們與中國社會的互動也有限,造成這種結果的部分原因是文化大革命期間和之后出現的社會心理,這種心理使大多數中國人不敢直接與外國人打交道。

此外,還存在著種族主義因素,盡管完全不同于非洲學生在此期間遇到的情況。[14]即使與當地穆斯林,互動也幾乎是不可能的。直到1979年至1982年,全國大多數清真寺仍然關閉,但北京的東四清真寺作為外國人禮拜場所開放,政府每周五為學生提供免費交通。這種隔絕強化了中國的阿拉伯和巴勒斯坦學生群體的向內封閉。有些人無法忍受這種狀況而中斷了學業;外國學生自殺的情況也并不少見【譯者注:由于缺乏史料支持,讀者可對作者這一論斷存疑,或歡迎了解的讀者提供更多材料】。

圖片來源:網絡

三

巴勒斯坦社群的政治活動

這種孤立的環境使得高度政治化的阿拉伯和巴勒斯坦社區復刻了中東地區內部的政治和意識形態分歧。法塔赫、解放巴勒斯坦人民陣線、解放巴勒斯坦民主陣線以及(更明顯的)阿拉伯社會主義復興黨或納薩爾派同情者之間存在一定程度的派系斗爭,這種情況使得阿拉伯各使館可以利用這些分歧來達到其政治目的。20世紀70年代和80年代,敘利亞和伊拉克使館在這方面尤其臭名昭著,他們通過現金承諾和文化活動(尤其是在開齋節慶祝活動期間),宣傳復興黨意識形態,爭奪思想陣地。

巴勒斯坦人在中國政治化最重要的表現形式體現在兩個方面:

1)成立各種學生會。包括1981-1982年成立的巴勒斯坦學生總會和1984年成立的阿拉伯學生會,[15]這些學生會都試圖在社群內組織文化、政治和體育活動,以克服意識形態分歧;[16]

2)持續的政治抗議。抗議活動始于20世紀60年代后期,最初是在中國政府的保護下組織起來的。[17]到了70年代末和80年代初,這些抗議活動由于學生人數的增多而愈發頻繁,并逐漸呈現出更加非官方和自發的特點。大規模的抗議和集會活動始終貫穿于1979、1980、1982和1983年發生的區域性事件中,如埃及簽署《戴維營協議》、美國轟炸利比亞、以色列入侵黎巴嫩以及黎巴嫩內戰的轉折點(如貝魯特難民營大屠殺/the Sabra and Shatila massacres)等。盡管此類活動通常需要安全許可,但中國政府對大多數活動持默許態度。一位曾經歷過那段時期的蘇丹學生說,這種示威活動通常始于學生們“聚集在一個巴勒斯坦學生的房間里”,然后他們前往阿拉伯大使館——通常是利比亞、摩洛哥或巴解組織的使館——以示聲援或表達憤怒。[18]這些抗議活動通常以學生會的名義舉行,并得到了一些非洲和歐洲留學生的支持。

1974年,巴勒斯坦解放組織駐北京辦事處關于“勝利必將屬于巴勒斯坦人民”的海報 | 圖片來源:網絡

值得注意的是,并非所有抗議活動都有政治性質。其中一些抗議活動是出于對大使館的不滿,這解釋了為什么這些團體通常得不到阿拉伯官方機構的支持。1978年,有些阿拉伯留學生組織了一場反對摩洛哥大使的示威活動,抗議阿拉伯大使館工作人員的虐待行為。[19]目前尚不清楚中國政府為何如此容許此類活動。也許在某種程度上,這可以解釋為中國政府對社會主義革命事業始終懷有一種揮之不去的義務感,而這種革命事業在1971年中美關系緩和之后,似乎被“冷落”了。20世紀80年代的中美關系“蜜月期”——西方影響力涌入,中國對某些政治和社會議題采取嘗試性寬松態度——也許在一定程度上影響了官方對這些示威活動的態度。

無論如何,這種寬松的環境在八十年代末很快就煙消云散了。巴勒斯坦人在中國舉行的最后一次大規模抗議是在1988年,起因是哈利勒·瓦齊爾(Khalil al-Wazir)(“阿布圣戰者”)在突尼斯被摩薩德組織暗殺。不到一年后,廣chang事件的爆發徹底改變了當時的政治格局。這也標志著在華的巴勒斯坦和阿拉伯社群歷史上熱鬧篇章的落幕。

四

中國社會變革中,

巴勒斯坦社群的新氣象

20世紀80年代和90年代,這些團體內部發生的重大轉變折射著席卷中國的社會變革。雖然政治層面上活躍的表達和組織形式受到限制(以1996年解散阿拉伯學生聯合會為正式標志),但社會上諸多限制的解除使得巴勒斯坦人和阿拉伯人能以一些新的方式參與中國社會。

例如,許多人與漢族或回族的婦女結婚——有時大概是作為入籍的途徑。[20]經濟形勢的變化還鼓勵許多長期僑民(學生和專家等)接受中國新興的創業精神。他們主要通過開設企業和小型工廠,或者以更有利可圖的方式,在義烏、深圳和廣州開設“中間人”辦事處。[21]中國南方約有500到800家巴勒斯坦人的企業。

阿拉伯人在義烏開設的餐廳 王武攝

圖片來源:環球時報

阿卜杜勒·卡里姆·賈迪(AbdulKarimal-Ja’di)就是其中的一個代表,他1979年以學生身份來到中國,并一直留在這里。[22]從1990年到1996年,他嘗試過一些商業投資,包括辦食品公司和計算機培訓中心,均草草收場。1996年,他在咖啡行業找到了自己的定位。在達琳國際公司旗下,賈迪在北京郊區經營一家小型咖啡加工廠,并在三里屯開了一家咖啡館。[23]此后,他成為中國各地阿拉伯餐廳的主要咖啡供應商,并受到了中國大眾媒體的關注。

除了這些多年從事經營的企業家外,還應該提到“歸來者”:即那些早年離開了中國的巴勒斯坦學生們,自1990年代和2000年以來,他們被新機會吸引,再次回到中國。[24]

盡管這些巴勒斯坦商人的生意相對繁榮,但他們與其他阿拉伯和非洲商人一樣,也面臨諸多挑戰,包括日益激烈的經濟競爭、詐騙、犯罪和種族歧視。[25]【譯者注:此處作者提到“種族歧視”,但仍然沒有資料支持這樣的論斷,讀者可持審慎態度,或歡迎提供資料補充】

上述困境因這些團體幾乎沒有法律保護而變得更加復雜。自2008年北京奧運會以來,這些社區也受到了更嚴格的審查和監管。當然,那些與政府建立了密切聯系的人在體制內享受了一定的福利和寬松待遇,但他們只是少數,而且大都是自上世紀七八十年代以來就一直生活在這個國家的“老朋友們”。

在商業領域之外,也有許多巴勒斯坦人在學術界和出版業就職,例如在新開設的海灣國家使館和慈善組織工作,或者投身新聞業。這些記者中最著名的可能是半島電視臺阿拉伯語北京分社社長伊扎特·舍赫魯爾(EzzatShahrour,1962-2017)。

他于1981年以學生身份首次來到中國,并于1987年從沈陽醫學院畢業。他曾在北朝鮮和老撾擔任過巴解組織的外交官員,之后回到中國擔任巴解組織駐華使館的主要公共關系和媒體官員,然后加入了半島電視臺。[26]作為分社社長,舍赫魯爾因他的“外國人”身份在中國媒體界扮演了有趣且特殊的角色。在一次對中國前外交部長李肇星的采訪中,他堅持用普通話而非英語提問,這使他成為中國媒體次日關注的焦點;在阿拉伯之春如火如荼之際,他寫了一篇名為《阿拉伯人對中國媒體的十萬個為什么》的文章,批評中國媒體的報導。[27]2004年,一些中國公民在伊拉克被武裝民兵綁架,他通過半島電視臺呼吁釋放人質,這可能間接地促成了被綁中國公民的獲救。舍赫魯爾精心經營著他的博客和微博,在去世之前始終活躍在中文互聯網上。[28]

伊扎特·舍赫魯爾(1962-2017)

圖片來源:半島電視臺

五

新一代在華巴勒斯坦人

1990年代之后,數量上較“老前輩”更多的新一代巴勒斯坦人來到中國。他們大都是企業家,主要來自約旦河西岸,也有一些來自加沙、約旦和敘利亞。他們開設進出口公司、經營“中間人”辦事處和餐館。[29]留學生的數量也在增加,尤其是在2007年巴勒斯坦民族權力機構與中國簽署協議、將其獎學金配額增加到80名后。一些學生也得到了義烏和廣州的巴勒斯坦商界的資金支持,這表明在華巴勒斯坦社區在飛速發展。這種增長重燃人們對巴勒斯坦學生會和政治行動的興趣,盡管這些政治行動是以新的形式出現。

新一代巴勒斯坦學生通常比他們的前輩更加謹慎,但他們與中國社會的聯系卻更加緊密。他們在學校里組織活動紀念巴勒斯坦大災難日(Nakba)、[30]宣傳巴勒斯坦文化并參加每年11月舉行的(通常由官方主辦的)聲援巴勒斯坦人民國際日的活動。另外,這一代人深度地參與到了中文互聯網中,特別是在2009年加沙戰爭之后,他們積極推動BDS(抵制、撤資和制裁)運動,以及為中國網民揭露以色列違反國際法的暴行。

誠然,像中國自身一樣,在華巴勒斯坦社群也發生了許多變化。然而,在華巴勒斯坦人仍然堅守著象征其社區獨特性的歷史根源與脈絡。若有更多空間和機會,這個社群可以在促進中阿友好關系方面發揮更重要的作用,然而阿拉伯國家忽視了這股重要的民間力量,因此迄今為止未能充分發掘他們的潛力。

作者簡介

蘇墨涵:澳大利亞國立大學阿拉伯與伊斯蘭研究中心政治與國際關系講師。他在喬治城大學獲得國際政治學士學位,在北京大學和倫敦政治經濟學院分別獲得國際關系和國際歷史雙碩士學位,并在香港大學獲得比較政治學博士學位。自 2015 年以來,他負責位于沙特阿拉伯利雅得的費薩爾國王研究和伊斯蘭研究中心亞洲研究項目的發展。他的研究聚焦于中東和東亞之間的歷史和當代聯系;阿拉伯世界跨國革命和反革命網絡的歷史;亞洲各地意識形態安全和國家主導的文化工程實踐,以及中東、中國等地的穆斯林宗教和宗派身份。

https://cais.cass.anu.edu.au/people/dr-mohammed-alsudairi

這篇文章基于作者2012至2013年在中國所做的調查筆記和采訪,這一研究項目關注在華阿拉伯僑民的歷史,主要由由海灣研究中心資助。作者特別感謝Mustafaal-Safarini博士、Ja'farKarar博士、AdamHijr、AbdulKarimal-Ja'di、Alial-Tamimi、JackieArmijo、北京大學阿拉伯語系和阿拉伯信息中心(北京)提供的意見和幫助。

注釋:

[1] A.R. Takriti, Monsoon Revolution: Republicans, Sultans, and Empires in Oman, 1965-1976 季風革命:阿曼的共和黨、蘇丹和帝國,1965-1976 (Oxford: Oxford University Press, 2013).

[2] Hashim S.H. Behbehani, China’s Foreign Policy in the Arab World, 1955-75: Three Case Studies 中國在阿拉伯世界的外交政策,1955-75:三個案例研究 (London: Kegan Paul International, 1981).

[3] 文化大革命期間,中國多數高等院校都被關閉。不過據薩法日尼等人回憶錄中的說法,在此期間北京大學等一些高校內仍然保有為外國人設立的一系列項目。

[4] 這些阿拉伯語出版物是中國向阿拉伯世界進行宣傳的一部分,通常由中國駐外使館和團體分發。2012年至2013年期間接受采訪的許多也門人和蘇丹人表示,他們對中國的第一印象都是來自于這些刊物。

[5] 值得注意的是,著名的伊拉克馬克思主義者哈迪·阿拉維(Hadi al-Alawi)將1979年后的改革斥為“資產階級修正主義”,這也是許多當時定居在中國的毛派學者的觀點。

[6] 在華的阿拉伯知識界內部關于中蘇決裂的分歧顯然在1976年阿拉維來到中國后很長時間仍在持續。這些知識分子之間無謂的辯論令他十分惱火,他將其稱為Ashab al-Fikratayen,或是“各自的門戶之見”。

[7] 據哈立德稱,他與巴勒斯坦小說家加桑·卡納法尼(Ghassan Kanafani)關系十分密切。

[8] 其中共有十二個人可能被派去開辦中國的第一所阿拉伯學校——在1973至1974年間伊拉克人創辦阿拉伯學校之前,這所由巴勒斯坦人創辦的阿拉伯學校就已經在巴解組織的駐華使館運作了。很難證實其存在,有受訪者聲稱它只是一個供公共使用的圖書館。

[9] “In a Conversation on Culture, Literature, and Politics in China – Interview with Muhammad Nimr Abdul Karim,” al-Hiwar al-Mutamadin, November 1, 2006 (in Arabic), http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=54548.

[10] 許多著名的阿拉伯知識分子、作家和翻譯家都曾在中國長期居住,或在出版社擔任編輯或翻譯,或在大學和機構中任教。他們的貢獻各不相同,但許多人都創作了對現代中阿關系發展具有重要意義的作品。例如哈迪· 阿拉維(Hadi al-Alawi)的al-Mustarif al-Sini(《中國新奇書》)和薩拉馬·烏巴伊德(Salamah Ubayyid)的al-Sharq al-Ahmar(《東方紅》)。參見蘇墨涵(Muhammad al-Sudairi),“Hadi Al-'Alawi,Scion of the Two Civilizations兩種文明的后裔,” Middle East Report 中東報告270 (2014)。

[11] “The Arabic Language in Modern China,” The People’s Daily Online, September 19, 2014 (in Arabic), http://arabic.people.com.cn/n/2014/0919/c31657-8785148.html.

[12] 譯者注:1948年5月14日,英國結束了對巴勒斯坦的委任統治,同日,猶太復國主義者宣布成立以色列國,由此引發了第一次以阿戰爭爆發,開始了對巴勒斯坦人民持續至今的侵略、奴役和壓迫。在這次戰爭中,猶太復國主義者使至少七十五萬名巴勒斯坦人流離失所,給巴勒斯坦地區的人民造成了無窮無盡的災難。

[13] 學習時間的長短差別很大,因為中國人仍在設計和發展針對外國人的語言項目和課程。

[14] 有些阿拉伯人,包括薩法日尼也在回憶錄中記述,有些中國人稱他們“日本鬼子”。

[15] 這些團體的成立時間存在一些爭議,一些受訪者聲稱它們早在1975年就已存在。

[16] 這些機構組織的活動形式十分豐富。例如組織中阿足球隊之間的友誼賽,為主要大學的阿拉伯學生組織例會,以及每周舉辦有關中東問題的電影放映會。這些活動向阿拉伯和外國社區的所有成員開放,但某些社群顯然避免參與其中,例如“南也門人”(South Yemenis),因為他們處于本國大使館的監視之下。

[17] 例如,前文中提到的阿布·賈拉德在1967年戰爭期間參加了反對英國大使館的示威活動,這使他被列入英國的黑名單,并導致他在1980年代申請香港簽證被拒。

[18] 英國大使館也是抗議的重要目標。然而1979年美國外交機構使團成立后,卻并沒有遭受此類沖擊。這或許是因為中國政府優先考慮中美關系,不愿以任何明顯的方式損害它。

[19] 摩洛哥大使擔任駐被京阿拉伯大使理事會的主席,該理事會成立于 1965 年。

[20] 我有機會見到了一些中阿通婚家庭的孩子。盡管不具有代表性,但我遇到的孩子大都自我認同為“巴勒斯坦人/阿拉伯人”,并與他們成長的中國環境有一定程度的疏離。另外值得注意的是,從性別構成來看,在華巴勒斯坦社區以男性為主。近年來,有一些巴勒斯坦女性到來,她們大多數是來投奔父母的學生。偶爾也有巴勒斯坦女性與回族男性結婚的情況。

[21] “中間人”辦公室為來訪的阿拉伯商人和游客提供服務,將他們與潛在的供應商聯系起來,并幫助他們解決與進出口相關的問題。

[22] 賈迪當時在政治上很活躍,曾擔任數屆巴勒斯坦學生總聯合會主席,并領導了多次示威活動。

[23] “阿拉伯咖啡豆的中國生活” (The Life of Arabic Coffee in China), The Arab Information Center, July 21, 2010 (in Chinese), http://www.arabsino.com/articles/10-07-21/4133.htm.

[24] 值得注意的是,在2011至2012年敘利亞危機期間,相當數量的巴勒斯坦人拖家帶口回到中國。他們大多來自敘利亞難民營。到2012年底,北京暫停向敘利亞居民發放簽證后,他們進入中國變得困難。然而,仍有一些人依靠在華巴勒斯坦組織的幫助成功回到中國。

[25] 在華外國商人經常要面臨黑社會的敲詐勒索,尤其是在他們負債累累的時候。義烏和廣州的一些阿拉伯社區為此設立基金,幫助那些陷入困境的人還清債務,以避免通常被警察忽略的不必要的暴力。

[26] “伊扎特·舍赫魯爾” (Ezzat Shahrour) Baike Page, Undated (in Chinese), http://baike.baidu.com/view/5568510.htm.

[27] “阿拉伯人對中國媒體的十萬個為什么” (The Arab People Have 100,000 Questions for the Chinese Media), Forbes China, April, 16, 2011, http://3g.forbeschina.com/review/201104/0008830.shtml.

[28] His Weibo page is accessible from this link: http://www.weibo.com/yizhate. His blog can be found here: http://yizhate.blshe.com/blog.php.

[29] 與伊拉克人或也門人相比,中國主要貿易口岸的巴勒斯坦人只是一小部分人。事實上,廣州“阿拉伯僑民”的領導者是也門人謝赫·亞菲。

[30] 譯者注:納克巴(Nakba),在阿拉伯語中意為“災難”,即巴勒斯坦大災難,指1948年阿以戰爭期間以色列在巴勒斯坦進行種族清洗的暴行。(見第十二條注釋)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號