導語

綠色革命在印度大為成功,讓上千萬人免遭饑荒,這或許是近五十年農業(yè)史上最為人津津樂道的話題之一。然而事實真的如此美好嗎?眼下,野心勃勃的官員、專家們正準備在非洲大陸上續(xù)寫 “神話”,掀起一場新的綠色革命風暴,此刻回顧舊革命的歷史、總結經驗教訓顯得尤為重要。

在這篇評論中,作者綜合了五篇反思性資料,從綠色革命的歷史動機出發(fā),向讀者介紹矮桿小麥在印度落地所遭遇的阻力,分析美國糧食援助、饑荒敘事如何影響印度的農政變遷,揭穿高產神話的創(chuàng)造過程和背后推手。

借助詳實的資料和清晰的數據,本文有力的回擊了狹隘的“種子中心論”和傲慢的“技術進步論”:1967-1968年冬季小麥的豐收能在多大程度上歸功于博洛格的貢獻?灌溉系統(tǒng)的發(fā)展和降水回歸的貢獻是怎樣被遮蓋的?新馬爾薩斯主義的美麗傳說在這一刻便不攻自破了。

通過此文,讓我們一窺綠色革命的真實面貌。

作者 | 格倫·戴維斯·斯通(Glenn Davis Stone),華盛頓大學人類學和環(huán)境研究教授,自2000年以來一直在印度、菲律賓和美國研究轉基因農業(yè)問題。

翻譯|丁卯 Lancy

農民被孟山都坑了之后,還不起貸款,高利貸的上門要債 | 圖片來源:紀錄片《苦澀的種子》中的截圖

一、引 言

要說起農業(yè)史上被討論最多的篇章,綠色革命確實不遑多讓。50年前,投入密集型、矮稈(“矮稈”或“半矮稈”)小麥和水稻品種在亞洲部分地區(qū)蔓延,很快就有數不清的書籍、文章、提案、演講、專欄文章、紀錄片和新聞稿引用了這一“傳奇”。然而,該傳奇故事之所以能夠余音不絕,是因為它包含了:一位英雄(充滿活力、言之鑿鑿、獲得諾貝爾和平獎的美國育種家諾曼·博洛格(Norman Borlaug)),一個“惡棍”(不可阻擋的人口增長),一個幸福的結局(據說拯救了“十億人的生命”,讓許多農民從繁重的農業(yè)勞動中解放出來),以及一種樂觀的道德觀念,即科學創(chuàng)新可以解決世界問題。

圍繞著綠色革命,特別是在印度展開的綠色革命,也出現(xiàn)了批判性的聲音。多年來,盡管在學術嚴謹性上各有不同,很多作者都對社會公平以及資本主義滲透農民經濟等問題有所關注。但在過去的幾年里,有關綠色革命的新研究成果層出不窮。這些研究成果以檔案為基礎,有據可查。它們主要來自處于職業(yè)生涯早期的科學歷史學家。這篇評論綜合了五本關于歷史或科學/歷史混合書籍/論文,它們共同提供了對印度綠色革命的有趣和顛覆性的新理解——包括:推動它的原因,它如何反映和影響農業(yè)的關鍵思想,它如何塑造糧食生產,以及科學創(chuàng)新到底有多重要。

2010年,歷史學家尼克·卡拉瑟(Nick Cullather)的著作《饑餓的世界:美國在亞洲對貧困的冷戰(zhàn)》帶頭開啟了這個新的研究領域。接著是薩哈(Saha)(2012)的《1947-1975年印度基本糧食作物的國家政策、農業(yè)研究和農業(yè)轉型》;蘇勃拉曼尼亞(Subramanian)(2015)的《重溫綠色革命:20世紀印度的灌溉系統(tǒng)與糧食生產》;西格爾(Siegel)(2018)的《饑餓的國家:食物、饑荒與現(xiàn)代印度的形成》(基于2014年的學位論文);巴蘭斯基(Baranski)(2015)的《綠色革命小麥的廣泛適應性》。此外,雖然奧爾森(Olsson)(2017)的《三農的交叉路口:改革者們與美國和墨西哥鄉(xiāng)村的重塑》(基于2013年的學位論文)沒有特別關注印度,但同樣值得一提。由于這群歷史學家的見解與綠色革命的傳奇故事截然不同,因此我們首先要審視過去的傳奇及其起源。

二、制造傳奇

直到1967年末,在印度北方部署的矮稈小麥品種還遠未被送上神壇。這些品種此前已經在墨西哥種植了10年,卻鮮少登上新聞頭條。洛克菲勒基金會的墨西哥農業(yè)項目(MAP)研發(fā)出種子,幫助墨西哥成為了小麥出口國,還讓商業(yè)農場主們的腰包鼓了起來(Cullather,2010, p. 68)。在印度,矮桿小麥卻引發(fā)了巨大反響,好幾股力量匯聚在一起,制造了這一傳奇。

其中一股力量是發(fā)展迅速的現(xiàn)代環(huán)保運動,該運動在印度愈演愈烈, 并對印度的人口過剩問題高度關注。值得注意的是,1968年,保羅·埃利希(Paul Ehrlich)的暢銷書《人口炸彈》宣布,印度將無法避免“馬爾薩斯陷阱”【譯者注:人口增長是按照幾何級數增長的,而生存資源僅僅是按照算術級數增長的,多增加的人口總是要以某種方式被消滅掉,人口不能超出相應的農業(yè)發(fā)展水平。這個理論就被人稱為“馬爾薩斯陷阱”。】。

另一股力量來自博洛格,他在1970年的諾貝爾獲獎感言中宣布,已經在“兩種對立力量——糧食生產的科學力量和人類繁衍的生物力量”的持久戰(zhàn)中取得了勝利(Borlaug,1970)。博洛格在他漫長的余生中,一直致力于打造某些人所謂的綠色革命品牌(Sumberg et al.)。此外,美國政府領導人也有理由大力宣傳亞洲采用了美國支持的農業(yè)技術,林登·約翰遜(Lyndon Johnson)【譯者注:美國第36任總統(tǒng)】在菲律賓的一片矮稻田里大擺造型,宣稱反饑餓戰(zhàn)爭是他唯一尋求升級的戰(zhàn)爭。當美國國際開發(fā)署的威廉·高德創(chuàng)造了“綠色革命”這個名字時,他明確地將其與蘇聯(lián)的紅色革命進行了對比。

1966年,林登·約翰遜訪問位于菲律賓的國際水稻研究所(IRRI) | 圖片來源:國際水稻研究所(IRRI)

最近,對農業(yè)生物技術感興趣的人熱心地宣傳綠色革命的傳奇,以勾勒出一副藍圖,即轉基因作物是養(yǎng)活全球南方國家的關鍵(Glover, 2010; Stone,2002)。孟山都的一位首席執(zhí)行官講述了他拜訪年邁的博洛格的故事,博洛格還因只經歷了綠色革命,卻看不到“基因革命”可能拯救非洲的那一天而遺憾落淚。21世紀初,人們也呼吁進行一場新的“非洲綠色革命”(Schurman,2018),其中不免宣揚綠色革命可以避免饑荒的種種“神跡”,并將饑餓描述為一個非政治性的純技術問題(Cullather, 2010, pp. 264-265)。

所有這些都以種子為中心展開敘述,即博洛格培育出了創(chuàng)新的高產矮桿小麥,在他極力抗衡印度當權派中守舊的傳統(tǒng)主義者并取得勝利后,這種矮桿小麥被廣泛種植。自此,矮桿小麥與矮桿水稻一起,在化肥以及擴大灌溉的推動下,被認為徹底革新了發(fā)展中國家的農業(yè),避免了饑荒——尤其是在人口過剩的印度,在20世紀60年代,印度只能靠成船的美國小麥維持生存。

如前所述,這種敘述一直遭到挑戰(zhàn)和批評。矮桿小麥項目的目標是印度最大、最富裕的農場,這在早期就引起了人們的嚴重關切。薩哈(2012) 揭示了印度有影響力的國家計劃委員會(Planning Commission)的工作【譯者注:印度制訂國民經濟發(fā)展計劃的官方機構,是早年模仿蘇聯(lián)計劃經濟的產物。1950年3月設立,2015年1月,被莫迪政府撤銷】,其成員并非傳說中傳統(tǒng)的盧德派【譯者注:指拒絕技術進步的群體】。相反,在經歷了幾個世紀的殖民統(tǒng)治和恐怖的分裂之后,為避免成為一個“珍貴”的冷戰(zhàn)附庸國,他們試圖建立一個功能齊全的國家,并掌握印度的農業(yè)命運。印度缺乏制造業(yè)投入,而農村勞動力和有機肥料卻很充足,計劃委員會明智地希望能利用這些資源。他們并不反對使用化肥,但認為這對國家和農民來說都成本極高。濃縮肥料的使用也會帶來生態(tài)問題:他們引用的研究表明,化學制品應當與大量的有機肥料結合使用,以保持土壤肥沃——這是當今印度許多人希望遵循的立場(Anand, 2011)。

博洛格將這些觀點視為創(chuàng)新和進步的障礙,隨著綠色革命避免饑荒的傳說逐漸建構完成,博洛格的反對者們基本上都被打入了農業(yè)史的垃圾堆。

社會經濟影響的批評也很早就開始了,發(fā)展學者們記錄了新種子一經傳播,貧富農民之間的差距就會擴大的現(xiàn)象(Frankel, 1971; Glaeser, 1987; Ladejinsky, 1969; Pearse, 1980)。這個國家最富有的農民享受著國家補貼的意外之財(就像他們以前在墨西哥一樣),而許多貧窮的農民卻負擔不起新種子的投入,這一不公平現(xiàn)象被綠色革命的流行敘述忽略了,但最終甚至洛克菲勒基金會自己都承認了這個問題的存在(Conway, 1997)。

范達娜·席瓦(Vandana Shiva)的《綠色革命的暴力》(1991)對新作物的農業(yè)生態(tài)進行了嚴肅的分析,并對綠色革命的潛在政治計劃進行了廣泛的批評。盡管該書被廣泛閱讀,但許多科學家認為席瓦的攻擊更多的是激進主義,而不是學術研究,甚至歷史學家也與之保持距離(Siegel, 2018, p. 186)。約翰·珀金斯(John Perkins)的《地緣政治與綠色革命》(1997)因其對農業(yè)變革的政治基礎的分析而獲得了更多的學術關注。他將綠色革命重新塑造為一個政治冷戰(zhàn)計劃,這與博洛格關于農業(yè)科學與人口的去政治化觀點形成了鮮明對比,這開辟了一個新的框架,鼓勵了新的研究范式。

三、新的歷史

雖然沒有把重點放在印度,但奧爾森的書為我們提供了很重要的背景,也就是墨西哥農業(yè)項目是如何受到洛克菲勒基金會為美國南部貧困棉花佃農提供的項目的啟發(fā)。這些項目促進了小農從市場中獨立出來,合理利用農場資源,并增加自給作物的產量,以使小農免于借貸。(Olsson, 2017, p. 106; Harwood, 2009)——對于一個將向富裕的印度商業(yè)農場主提供投入密集型種子的項目來說,這是一個具有諷刺意味的開始。

但正如庫拉瑟所指出的,墨西哥農業(yè)項目的焦點迅速從幫助墨西哥小農,轉變?yōu)閷⒛鞲缱鳛檗r業(yè)發(fā)展試驗的實驗室——特別是為亞洲實驗,因為亞洲被認為遭受人口/糧食不均的影響(Cullather, 2010, p. 44)。墨西哥實際上不存在糧食/人口缺口;雖然農村貧困,但仍能出口牛、蔬菜、水果和咖啡(Cullather, 2010, pp. 43–44)。盡管如此,墨西哥農業(yè)項目仍然專注于提高作物單位面積產量,這是“在尋找問題的解決方案”(Cullather, 2010, p. 45)。博洛格可能把他的工作視為世界饑餓和農業(yè)工業(yè)科學之間的原始沖突的一部分,但實際上,在當時流行的發(fā)展理論驅動下,他成為了一系列相互關聯(lián)的政治和經濟項目中的一個代理人。

許多本世紀中葉的思想家們認為,人口增長只不過是向農村增加了過剩的人手,超出了耕種、種植和收割的實際所需。將過剩的農村勞動力轉移到城市工廠工作,在當時被認為可以提高農業(yè)產出。(Cullather, 2010, p. 147)。但是就在綠色革命作物被種植的時候,這些關于農業(yè)增長的理論被顛覆了。

1964年,經濟學家西奧多·舒爾茨(Theodore Schultz)在《改造傳統(tǒng)農業(yè)》一書中認為,農民雖然需要外部工業(yè)投入來提高產量,但是效率很高。1965年,經濟學家埃斯特·博塞拉普(Ester Boserup)的《農業(yè)增長的條件》表明,農村社會通過以勞動力為基礎的集約化,在不借助外部技術的情況下,讓人們在擁擠的土地上工作,縮短休耕時間,增加施肥、耕作和除草的勞動力,以提升單位面積和單位時間的產量。

印度甚至也發(fā)生了一樣的情況,事實上,這就是博塞拉普最初見解的來源(Boserup, 1999, p. 20)。綠色革命的狂熱者通常忽略了這一研究,并駁斥了那些“浪漫化”小規(guī)模農場的人 (Borlaug & Dowswell, 1995, p. 123),但博塞拉普關于集約化的嚴謹的實證研究并沒有什么浪漫可言(e.g., Boserup, 1970; Netting, 1993; Stone, 2001; Turner &Ali, 1996)。

冷戰(zhàn)時期,美國擔心農村貧困會滋生共產主義叛亂,這種憂慮推動了基于本世紀中期理論的農業(yè)發(fā)展項目。這在印度尤其如此,因為它幅員遼闊,在殖民時代有過饑荒歷史,以及受到共產主義的影響(Saha, 2012)。但印度農村陷入困境的一個更重要原因是尼赫魯總理堅持以犧牲農業(yè)為代價發(fā)展重工業(yè)。美國政府鼓勵城市工業(yè)優(yōu)先發(fā)展(Cullather, 2010, p. 230),美國農業(yè)游說團體阻止任何試圖“提高美國主要順差進口國之一(印度)的農業(yè)產量的真正努力”(Siegel, 2018)。美國的PL‐480糧食援助計劃成為印度糧食政策的核心,也是傾銷美國剩余糧食的主要工具。和帕金斯一樣,庫拉瑟認為美國的糧食運輸并沒有解決印度在20世紀60年代的糧食短缺問題,反而通過阻礙印度對糧食生產進行投資而造成了這一問題(Cullather, 2010, p. 144)。

1966年,林登·約翰遜與英迪拉·甘地(時任印度總理)在白宮 | 圖片來源:林登·約翰遜總統(tǒng)圖書館暨博物館(Lyndon B. Johnson Library)

但是,印度的經濟政策一邊削弱小麥生產,一邊又鼓勵非糧食經濟作物的種植。曾幾何時,博洛格簡單粗暴地以馬爾薩斯主義來審視印度的糧食種植危機,但也正是在這里,以百萬英畝計的土地已經由水稻種植轉向黃麻種植。印度農業(yè)甚至在20世紀60年代中期實現(xiàn)了出口繁榮,諷刺的是,大部分黃麻運往美國以后,被制成了拖拉機座椅和麻布袋,而這些拖拉機生產出來的過剩糧食又被裝到這些麻袋里運回了印度(Cullather, 2010, p. 181)。

但是,正如西格爾所指出的,到20世紀60年代中期,印度已經準備好重新思考后殖民時代的經濟安排:土地改革逐漸消失,控制市場參與者的努力停滯不前,尼赫魯意識形態(tài)正在瓦解。然后,1965 年,命運以干旱的形式介入,引領庫拉瑟開始深入研究饑荒和饑荒敘事的時機、意義和后果。他寫道,“宣布緊急狀態(tài)的能力賦予了巨大的權力,因此,國家、政客和各派系都在爭奪預測、定義和解釋饑荒的權力”,我們對綠色革命的歷史記憶正是從這種斗爭中產生的(Cullather, 2010,第206頁)。

美國總統(tǒng)林登-約翰遜當時正努力說服國會為加強糧食援助買單,他帶頭提出了饑荒的說法——印度農業(yè)部長對此感到驚訝,稱這是在危言聳聽(Cullather, 2010, p. 223)。1966年,美國新聞頭條報道印度比哈爾邦發(fā)生饑荒,而更加了解印度的英國記者們對此態(tài)度則更加謹慎(Dunn, 1966)。但當干旱持續(xù)到第二年,馬爾薩斯的警報(Malthusian alarms)響起,專家們警告說,印度人可能很快就會人吃人。但是“不巧的是,印度官員宣布饑荒是假的”,記者們尋找饑餓的農民結果徒勞無功(Cullather, 2010, p. 223)。甚至在比哈爾邦,后來的人口統(tǒng)計分析也很少發(fā)現(xiàn)過高死亡率的證據(Cullather,2010,第223頁;《Maharatna》,1992,第353-354頁)。

可以肯定的是,對比哈爾的窮人來說,這是艱難的一年——甘地總理發(fā)現(xiàn)援引印度的“饑荒法典”(famine codes)是一種權宜之計——但問題并不在于人口增長超過糧食產量,而是黃麻和甘蔗等經濟作物歉收,導致農活枯竭。但這些發(fā)生在1966年至1967年的事件,將一個被夸大的比哈爾邦饑餓故事,蛻變成一個關于印度已經越過馬爾薩斯不歸點的悲慘幻想。

這場旱災提供了博洛格所說的 “天時地利”;它開始時,博洛格和他的印度合作者MS Swaminathan正開始在印度北部繁殖墨西哥種子,它結束時,正好是新種子第一個豐收年到來之前。然后,在充足的灌溉基礎上,再加上良好的降雨,1967-1968年冬季小麥獲得了豐收。墨西哥種子獲得了廣泛認可,但“幾乎所有作物——棉花、茶葉、黃麻......的產量都創(chuàng)下了歷史新高”,甚至在中國這樣沒有種植過綠色革命谷物的國家也是如此(Cullather, 2010,第233頁)。

所有這些新的歷史不僅深入地涉及了在試驗田和農民的田地里發(fā)生了什么,而且還涉及了綠色革命如何改變了人們對農業(yè)研究和創(chuàng)新的思維。Baranski考察了作物改良的基本哲學是如何在育種界的政治中陷入困境的。她著重研究了“廣泛適應性”(Wide adaptation-WA)的概念;也就是說,植物育種,據稱能在各種生長條件下,而不是在特定的宏觀環(huán)境下,最大化提高產單位面積產量。印度農業(yè)站的育種者吹捧這種特性是理想的,但大多數生態(tài)學家認為它是可疑的,就像許多印度農業(yè)科學家在20世紀60年代所做的那樣(Baranski, 2015a)。這種作物改良哲學的興起與其說是一個關于“農業(yè)技術的勝利”(agronomic superiority)的故事,不如說是一個關于個性、政治和宣傳的故事。

博洛格提出了“廣泛適應性”(wide adaptation)的概念,通過“穿梭育種”(shuttle breeding)——冬天在墨西哥北部沙漠【編者注:主要是在Sonora的Yaqui Valley地區(qū),這里的土壤肥力和灌溉條件要好得多】種植小麥,從中選種來在墨西哥中部山區(qū)(主要是在墨西哥城附近的Chapingo和Toluca地區(qū),土壤肥力相對較差)種植——以此來選出具有“光周期不敏感”(photoperiod insensitivity)特性的種子。由于特定歷史時刻的原因,具有“廣泛適應性”的種子因為其肥料敏感性(fertiliser responsiveness)而被選擇。在20世紀40年代,很少有糧食作物被大量施肥,育種者對密集化學施肥沒有興趣,但隨著戰(zhàn)時固氮軍需工廠的激增,氮肥必然會越來越多(Baranski, 2015a,第12頁)。博洛格開始為墨西哥日益壯大的資本主義農民階級培育小麥,這些農民能夠負擔得起化肥,也能享受國家補貼的灌溉。這些種子的“廣泛適應性”只是一種欺騙性的說法:它們可以在各種土壤和緯度上生長,但前提是要有充足的肥料和灌溉。

但印度不是墨西哥。它是一個大得多的國家,在農業(yè)經濟和生態(tài)方面有著巨大的差異,被資本主義和共產主義、工業(yè)/城市、農業(yè)/農村以及不同地區(qū)利益之間的緊張關系撕裂。為北方富裕的商業(yè)灌溉小麥種植者提供種子和有補貼的資源將是一個棘手的問題(Saha, 2012, pp. 98-99)。

因此,博洛格的團隊聲稱,墨西哥的種子即使在低肥力和有限的灌溉條件下也能生長茂盛:它們“對灌溉和極重的施肥有反應,但并不一定需要”(Baranski,2015a,第104頁)。他們還提出,在理想環(huán)境中生長的品種可以在相對惡劣環(huán)境(marginal environment)中表現(xiàn)良好,但反之則未必(Baranski, 2015a, p. 138)。Baranski表示,這種說法是虛構的(蘇布拉曼尼亞也是如此,引用了不同的數據):只有在每公頃施肥至少80公斤的情況下,博洛格的旗艦品種的產量才會超過當地的高桿小麥。(Baranski,2015a,第179頁;2015b;蘇勃拉曼尼亞,2015,第55頁)。正因為此,即使印度育種家已經開發(fā)了他們自己的矮稈小麥品種,但他們遲遲沒有推廣。他們更傾向于改良當地品種,使其適應投入的實際可用性。

然而,在綠色革命宣布避免饑荒(averted famine) 之后,WA成為印度主要的育種策略。新的歷史敘事針對避免饑荒的說法提出了令人不安的質疑。尤其是薩勃拉曼尼亞(Subramanian),他不僅思考了小麥單位面積產量(yields)上升的原因,還思考了綠色革命期間糧食總產量是否有所上升。他的研究避開了通常的(欺騙性的)干旱年份(1966-1967)和1968年的比較,而是比較了干旱前、綠色革命和革命后的時期。為了做到這一點,他將自己的分析與隱藏在歷史盲點中的生產數據結合起來(也許是因為它們與綠色革命的傳說矛盾重重)。

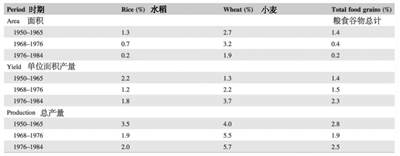

在Sarma和Gandhi(1990,第17頁)之后,薩勃拉曼尼亞(2015,第44頁)發(fā)現(xiàn)印度糧食生產的真正突破開始于1950年左右,而60年代中期實際上標志著“15年糧食生產和谷物產量增長相對放緩的開始”(Subramanian, 2015,第9頁)。1967年之后,小麥的產量確實增加了(表1),但小麥只是印度第三重要的作物,僅次于高粱,且遠遠落后于水稻。對于最重要的糧食作物水稻來說,在綠色革命期間,單位面積產量(yields)和種植面積的增長速度實際上放緩了;因此,一直以3.5%的年增長率增長的水稻總產量,放緩至1.9%,下降了46%(表1)。糧食谷物類總產量,一直以2.8%的年增長率增長,在綠色革命期間放緩至1.9%,下降了32%。

表1:綠色革命前、中、后小麥、水稻和糧食谷物的調整年增長率 | 圖片來源:Subramanian (2015, p. 45),基于Sarma and Gandhi (1990)

此外,轉向小麥的部分代價是由豆類支付的,豆類對人類飲食(由于其高蛋白)和農業(yè)生態(tài)(作為固氮劑)都至關重要(Saha,2013年,第300頁)。豆類單位面積產量一直以每年1.2%的速度增長,但在綠色革命期間卻下降了(Subramanian, 2015年,第43頁)。(其他分析提出了不同但一致的觀點;例如Byerlee[(1992),第478頁]將產量按十年進行集中,發(fā)現(xiàn)20世紀60年代,大米、粗糧和所有谷類的單位面積產量增長比之前或之后都要慢。)

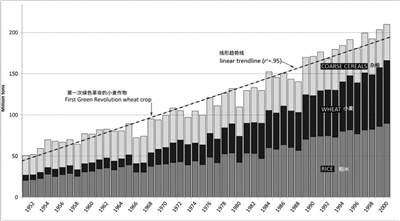

由于這些數據明顯地與印度綠色革命年代的傳說相矛盾,讓我們用印度食品生產的長期模式的圖表分析來補充薩勃拉曼尼亞的周期性分解。圖1顯示了20世紀后半葉糧食產量增長的強烈線性趨勢。特別要注意的是,在綠色革命前的兩年干旱期間的產量下降之后,產量恢復到了早期的趨勢,沒有“革命”的跡象。

圖1:20世紀后半葉印度主要糧食作物的生產趨勢 | 圖片來源:印度農業(yè)與合作部http://agricoop.nic.in和http://eands.dacnet.nic.in/latest_20011.htm

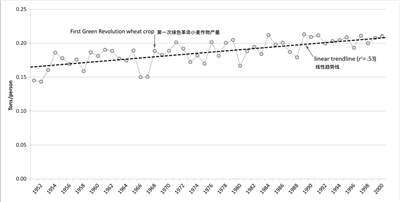

但是,由于印度的綠色革命總是被框定在新馬爾薩斯主義的框架下,我們必須考慮生產增長和人口的關系。圖2顯示,雖然墨西哥小麥的第一次收成與為期兩年的干旱的結束相吻合,但它并沒有顯示出印度自20世紀中葉以來人均糧食產量穩(wěn)步線性增長的變化。

圖2:印度糧食總產量除以人口趨勢 | 圖片來源:印度農業(yè)與合作部 http://agricoop.nic.in和http://eands.dacnet.nic.in/latest_20011.htm

薩勃拉曼尼亞甚至更進一步提出了,小麥繁榮的主要原因不是博洛格的種子,甚至不是受補貼的化肥,而是私人管井建設的大規(guī)模激增 (2015,pp. 9, 182-233)。事實再次證明,時機的把握至重要。就在1965年,世界銀行的一個代表團說服印度推行基于私人管井的灌溉政策;其目標并不是生產更多的糧食——更多的水壩或公共管井灌溉可能會更好——而是促進“高投入、高產出農業(yè)”(Subramanian, 2015, 192頁,210-211頁)。在政府貸款、補貼和農村電氣化(部分是為了運行管井泵)的推動下,到1969年,有近25萬戶私人管井在運行,國家在小型灌溉和農村電氣化上花費了55 億盧比(Subramanian, 2015, pp. 192-193)。農民是否采用新種子和增施肥料取決于他們是否有管井。

管井也是水稻生產的關鍵。20世紀70年代中期,隨著水稻農場的管井數量激增,水稻生產迅速發(fā)展。這些井不僅提供了更多的水,還將農民從季風周期中解放出來(Subramanian, 2015,第37頁)。與小麥一樣,矮稈水稻種子的作用被夸大了。薩勃拉曼尼亞驚嘆于“綠色革命”的擁護者和批評者都認同“以種子為中心的敘事”,盡管他們對種子的影響持相反的立場(2015,第38頁)。總的來說,他的分析否定了種子敘事論以及對農業(yè)科學創(chuàng)新的盲目崇拜:畢竟灌溉是一種古老的農業(yè)實踐,管井的普及不是由于技術上的任何突破,而是由于國家政策的改變促成的(Subramanian, 2015,第12頁)。

位于印度奧迪沙邦(Odisha)的管井

圖片來源:wikimapia

四、啟 示

印度綠色革命的“傳奇”一直以來都不只是關于小麥進口和短稈谷物。它是關于馬爾薩斯主義,假設戰(zhàn)后的印度證明了人口增長超過糧食生產帶來的危險。它還與新馬爾薩斯主義信念有關,即技術創(chuàng)新是我們唯一的希望,能夠在條件成熟時拯救10億人的生命。

學者們也許打破了這個“傳奇”中的某些元素,社會活動家們也許完全蔑視它,但這個傳說的受益者支持它,并使其在我們的歷史想象中始終生機勃勃。這里討論的新歷史敘事提供了一個嚴肅的學術反思。這些作品的歷史細節(jié)和詳細記錄,有時相互認同,有時相互補充,構成了一種連貫的重新解讀,幾乎摧毀了早期傳說的所有支柱。小麥進口不是由馬爾薩斯失衡造成的,而是由政策決策;小麥進口既是產量不足的原因,也是一種補救措施;麥田傳奇般的勝利來自經濟激勵、灌溉和雨水的回歸,而這些都是以犧牲更重要的糧食作物為代價的。糧食產量和人均糧食產量的長期增長趨勢沒有改變,而綠色革命時期的增長實際卻上是放緩的。

這個傳說也是關于印度在作物育種方面的大膽新思維方式的覺醒,但新的研究表明,印度農業(yè)科學家已經在根據同樣有意義的哲學來開發(fā)技術,而這些哲學在綠色革命期間被取代了。對上世紀60年代末發(fā)生在印度的事情的重新思考確實是及時的。今天,世界上最大的慈善機構正在為非洲的綠色革命和農業(yè)技術奇跡的公共關系投入大量資金。正如庫拉瑟在書末所指出的,新革命的推廣在很大程度上依賴于引用新馬爾薩斯式的傳說,把舊革命說成是純粹的技術勝利。人們不禁要問,新一輪的歷史學術研究是否在今天會喚醒這些曾經的爭論?

—END—

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網刊微信公眾號