頂崗實習僅15天,17歲的職高學生余超從深圳寶安華高王氏科技有限公司宿舍樓6樓跳下,送醫搶救無效死亡。在向同學了解余超經歷的這15天“實習”后,余超父親無法接受“自殺”的結論。他將求助信發在網上,控訴這場由校方組織的集體實習中,工廠非法用工,強迫勞動,最終將兒子推向了死亡。

這是近一年引發關注的第二起職校學生實習期間自殺事件。去年11月,山東省沂水縣職業學校一名16歲的電氣工程系學生,經學校安排在江蘇省昆山市的恒源精密機械制造有限公司實習時,墜樓身亡,警方告知父母,疑因“有心理問題自殺”。但媒體調查發現,此次實習出現強制加班、實習崗位內容與所學專業不對口等情況。

丹江口市漢江科技學校。攝影/中國新聞周刊記者 楊智杰

北京教育科學研究院職業教育研究所副研究員高衛東認為,頂崗實習是構成職業教育人才培養計劃的重要一環,這個模式理論上非常合理,但是在實踐中“企冷校熱”,仍存在違規實習亂象。其中,企業獲得了廉價的學生工,節省了勞動力成本,勞務中介掙到了錢,學校完成了頂崗實習的任務,同時拿到了“人頭費”。在這個利益結構中,企業、學校、中介形成合謀,唯獨大多數學生的合法權益缺乏保障。

7月初,教育部職業教育與成人教育司派員進駐余超所在的漢江科技學校進行調查。一個又一個少年在“實習”中結束自己的生命,為提速中的職業教育最脆弱的環節敲響了警鐘。

文丨楊智杰

本文轉載自微信公眾號“中國新聞周刊”(ID:chinanewsweekly),原文首發于2021年8月8日,原標題為《職校少年“自殺”背后的實習亂象》,不代表瞭望智庫觀點。

1

天天夜班的實習

實習的通知是突然下達的,針對的是湖北省十堰丹江口市漢江科技學校計算機專業二年級學生。

對學生和家長來說,這次實習都并非預期之內的安排。一位該校的學生告訴《中國新聞周刊》,5月中下旬,計算機專業的學生突然接到學校通知要去深圳實習。6月1日,校方在家長群也正式發布通知。6月10日,90多名計算機專業的高二學生,乘坐大巴離開丹江口,11日凌晨到達深圳,開始在華高王氏科技有限公司實習。

余超是90多名學生之一。現在已經無從知曉他剛到深圳時的心情,但他很快感受到了不適。余超父親的公開求助信寫道,實習內容跟計算機專業不對口,在實習期間的工作是搬箱子,“一個箱子二十多斤,相當于5塊磚,一天搬十幾個小時,不允許請假、不允許曠工”。

而且,大部分同學都被安排上夜班。據媒體報道,工廠提供的打卡記錄顯示,從6月13日到24日,余超的工作時間為晚上7時到早上7時。他曾在與父親的電話中抱怨,上班太累了,天天夜班十幾個小時,中午睡著了吃不了午飯,經常胃痛。“拉長還有意針對他,請假后也跟學校說余超沒有請假。”

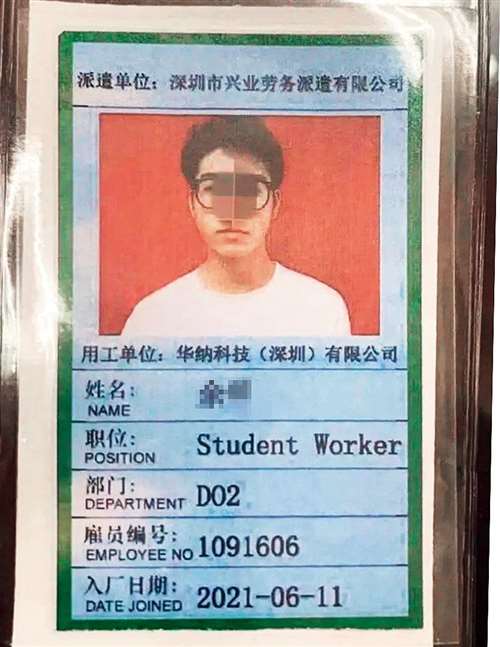

余超的工牌。

前述同學從19級計算機班的學生獲知,余超的性格比較開朗,不是“默不吭聲”的人,“最終導致這樣的結果,他一定獨自承受了很多,來自工廠組長、學校班主任、個人以及他爸爸的壓力和刺激。”

承受著實習壓力的不僅僅是去深圳的這90多名學生。在計算機班前往深圳實習的同時,6月10日,漢江科技學校數控等專業的學生,去了武漢天馬微電子有限公司實習。一位參與實習的學生告訴《中國新聞周刊》,去武漢的學生有100多人,原定實習4個月。實習專業同樣不對口,他在企業先培訓了四五天,工作是穿防塵服,在生產線上等機器把手機屏幕、液晶電視屏等中小型液晶屏幕切下來,把邊角料撥開,查看是否有劃痕。

他們同樣必須上夜班,晚上8時到早上7時半,有45分鐘左右的休息時間。“去之前,學校說實習是兩班倒。但我們6月10日過去,一直到7月1日,都一直沒有倒班。原本說上七天,就有一天假期,也一直都沒有放假。”這名學生說。后來,老師找工廠人力部門協調,7月1日上完夜班后,同學們休息了兩天。直到7月7日,余超自殺的事件引發媒體與社會關注,在武漢實習的100多名同學才被送回丹江口。

教育部等五部門制定的《職業學校學生實習管理規定》(以下簡稱《規定》)明確提到,職校學生實習崗位應與所學專業對口或相近;除相關專業和實習崗位有特殊要求,學生跟崗和頂崗實習期間,實習單位不得安排學生加班和夜班。漢江科技學校組織的此次實習,已有多處明顯違規。

但這些亂象屢禁不止。近半年,人民網“領導留言板”上反映“中等職業學校實習不對口”的留言有十多條,涉及江西、江蘇、四川、河南等地一些職業學校,安排實習專業不對口、向學生收取費用、長期排夜班等情況。今年5月底,教育部提醒,實習實訓違規收費、實習期間學生受到傷害、學生合法權益保障不力等問題在河南、湖北、海南等部分地方和職業院校仍然存在。

深圳市興業勞務派遣有限公司與余超簽訂的勞動合同。

一位長期關注校企合作的學者介紹,職業教育的實習實訓好壞,很大程度上取決于院校本身的辦學水平。“目前出問題的,多是一些辦學質量不好的學校。這些學校大多存在基礎設施差、實習實訓老師配備不足等情況,沒辦法選擇到比較好的企業合作,形成了惡性循環。一些企業也無法真正從人才培養、雙方共贏的角度進行校企合作,而是把學生作為了廉價勞動力。”他表示,國家在制度上有明確規定,但一些地方在執行和監管層面出現了問題。

在高衛東看來,職業學校對保障學生權益有很大責任,但在校企合作中,學校是弱勢的一方。他解釋,職業學校為了完成學生頂崗實習的任務,更多是有求于企業,很多職業學校缺乏與企業談判的話語權。“實習對學校是剛需,但學校處于弱勢,很難要求企業按照自己的需求安排實習,企業要是不同意,就不合作了。”高衛東指出,為了完成實習、讓學生順利畢業,一些學校可能會放低條件,要么忽視學生權益,要么降低了教育部要求的標準。

2

欠發達城市的職校困境

7月17日,余超墜亡22天后,漢江科技學校已放暑假,大門緊閉,門衛嚴查外來人員的身份,不準陌生人進校。一位該校學生透露,7月初,校方將在深圳實習的學生們接了回來,大部分在分校隔離了7天。其間,班主任給全班換了手機號,到9月份開學后,才會把手機號還給學生,并囑咐大家,不要在網上隨意談論此事。

《中國新聞周刊》就余超墜樓事件的調查進展聯系丹江口市市委宣傳部、教育局、漢江科技學校校長饒克均。教育局分管局長以生病請假為由,拒絕了采訪,漢江科技學校未對此事作出回應。《中國新聞周刊》向教育部職成司發函詢問調查進展,截至發稿,未收到回復。

這并非漢江科技學校第一次在集體實習期間出現事故。裁判文書網顯示,2019年3月,漢江科技學校安排高三一批學生前往廣東某工廠實習,但到達當地后,學校將學生交由深圳市杰源人力資源企業管理有限公司。何某先被該勞務公司派往一家汽車電器廠實習,1個月后,在未告知何某家長知情或同意的情況下,又將何某安排到東莞市大嶺山鎮東莞領豐電子有限公司(實習)上班。何某在該工廠從事體力勞動,每日工作時間長達12~13小時。實習6天后,何某在去車間上班途中在寢室樓房窗口意外墜落到一樓死亡。

(資料圖片)深圳寶安華高王氏科技有限公司外景。

法院最終判決,被告漢江科技學校在何某實習期間確實存在管理缺漏,未安排學校老師陪同,亦未及時告知學生家長實習地點的變更,對何某意外身亡的發生應當承擔次要責任。

漢江科技學校也叫做丹江口第四中學,當地人習慣稱之為“四中”。2017年,原湖北省丹江口職業技術學校、十堰市醫學科技學校、丹江口工業技工學校、原漢江科技學校、丹江口市農機化培訓管理服務中心、武當武術學校6所學校整合成如今的規模,是丹江口市公辦的國家級重點中等職業學校。據報道,2017年,該校秋季招生突破1000人,超過以前六所學校招生人數的總和。

新漢江科技學校合并時,丹江口市委、市政府加大對漢江科技學校的支持力度,出臺了一系列措施,幫助學校提高生源數量,在積極向省政府爭取資金的同時,安排專項資金,使學校的軟硬件設施得到較大改善。漢江科技學校校長饒克均曾信心滿滿地表示,“我們力爭在三到五年的時間之內,將漢江科技學校辦成一個社會信任、家長依賴、學生都向往的一個學校。”

但一位丹江口市委工作人員坦言,在當地人看來,中職的地位遠不如普通高中,她對漢江科技學校的名字十分陌生,幾次無法準確說出學校的全稱。多位該校學生在交談中透露,大家都是因為成績差,考不上高中,才到了四中。

王帥是漢江科技學校2021屆畢業生,初中畢業時,老師告訴他,升學只有兩個選擇——漢江科技學校和十堰科技學校(當地人習慣稱之為“農校”,十堰市公辦中職)。王帥選擇了漢江科技學校,這里有一些他認識的朋友。相比之下,農校的口碑更差,打架斗毆的學生很多。漢江科技學校實行軍事化管理,但整體學習氛圍并未提升多少。王帥記得,剛入學時,老師也曾努力認真講課,但同學們上課吵鬧將老師氣走。后來,有的老師也不管,干脆坐在講臺上看起書來。

生源綜合素質不齊、學校教育質量不高,進一步加深了學校在校企合作上的弱勢地位。李牧是廣西一所地級市公辦中等職業學校的老師,他介紹,欠發達地區中職學校辦學條件有限,設備缺乏且落后,師資力量薄弱,生源基礎較差,學生技能水平不高。即使企業特別是大型企業愿意與學校合作,也往往會找高職院校或與發達地區的院校合作。“鄙視鏈”之下,這類學校主要通過廣撒網,聯系能實習的企業,學校在與企業談實習合作時也常常“熱臉貼冷屁股”。

招生時專業不平衡,也為后續的校企合作帶來麻煩。截至2020年,全國共有中等職業學校9865所,在校生1628.14萬人,民辦中等職業學校1985所,在校生224.37萬人。目前國家對公辦職業院校采用生均撥款制度,而民辦院校要靠招生贏利。無論公辦還是民辦,對職業院校而言,只有招到學生才有“活路”。李牧介紹,他所在學校,農林類專業就業很好,但招生時,往往一年只能招半個班。而汽修專業,學校原定招3個班,但報考人數太多,最后變成了13個班;電子商務專業原定兩個班,最后成了6個班,造成某些專業惡性擴張。如果企業這類崗位不多,但學校這邊有兩三百個學生,企業的容納能力有限,實習專業不對口就必然會出現。

專業不對口,進而增加了學校對實習學生的管理難度。李牧介紹,“專業不對口,學生實習就沒有積極性,比如上班不按時、不遵守崗位紀律,有的學生還會偷跑出去。面對老師批評,學生會反駁,這不是我的專業。”

3

式微的產業土壤

“學生實習主要是在校外,不少是在異地,風險隱患點多、工作鏈條長、治理難度大。”教育部職業技術教育中心研究所相關負責人近期在接受《中國教育報》采訪時指出。

漢江科技學校公告顯示,該校在深圳市比克工業區、比亞迪坪山事業部、惠州市華陽工業區和瑞智工業區擁有四個實驗實訓基地。此次學校組織學生的頂崗實習,也選擇的是廣東和武漢的電子企業。

異地實習,對一些中西部職校來說,是不得已的選擇。丹江口市位于湖北省西北角,鄂豫兩省交界,是十堰市下轄的縣級市。十堰市因車而建,是聞名的“汽車城”,東風公司搬到武漢前,十堰市汽車及零部件企業有200多家,汽車工業資產445億元,從業人員17萬,其中12.4萬人是東風公司職工。東風公司的產業鏈也輻射到了丹江口。

2003年,汽配產業已是丹江口的支柱產業,總產值2.8億元。2006年,東風汽車將總部搬往武漢市。目前,汽配產業仍是當地的支柱產業,當地媒體報道,汽車零部件產業升級,已成為湖北省重要的汽車零部件產業基地。

(資料圖片)在廣東東莞一家電子廠實習結束后準備返校的學生。圖/視覺中國

2017年,漢江科技學校整合時,提出了依托丹江口本地主要的汽車、旅游、教育等產業發展設置專業,為地方經濟服務。在汽車方面,設立了汽車應用維修、汽車制造、機械加工類專業。但是,職業教育并沒有與當地產業形成良好的互動。

早年間,當地的職業教育與企業曾有過密切合作。張龍是丹江口市一家規模較大的汽配企業丹傳汽車傳動軸有限公司的員工,上世紀80年代他進入丹傳做學徒,后來進入管理層,見證了當地產業的變遷。1985年,丹傳為東風公司配套生產汽車零部件,1986年加入東風汽車集團。張龍記得,90年代以來,公司每年從十堰以及周圍地區的大中專院校招收一線技工。那時,中專畢業生很搶手,可以去東風汽車公司,或者到上下游的配套企業。一些外地人也會到十堰上技校,因為能找到更好的工作。

那是中職院校的黃金期。丹江口另一所中職院校十堰市科技學校官網介紹,1996~1998年,該學校在校生規模達到了3000多人。1997年底,學校的專業設置、在籍生規模、固定資產總值、房屋建筑面積、職工年薪收入等五個方面都要比過去翻了幾番。但1998年,職業教育“大變天”,中專畢業生不包分配,隨后高校擴招,當地中專招生規模嚴重下滑,職業教育發展跌入低谷。

對職業教育沖擊更大的是,丹江口的工業基礎正在被削弱。一位當地的汽配企業負責人告訴《中國新聞周刊》,上世紀80年代,丹江口工廠最多,達幾百家。但是因為修建大壩,保護丹江口水庫水質,改善庫區以及上游地區的生態環境,當地產業發展受到限制,只有環保企業才能留下,許多工廠都搬離丹江口。2006年,位于十堰的東風汽車將總部搬往武漢市,對當地產業帶來進一步沖擊。丹江口作為縣級市,一度成為國家貧困縣,直到2019年才實現脫貧摘帽。

在張龍看來,這是一個系統性的問題,此前當地憑借產業吸引了不少外地人才,但東風公司搬走后,當時的盛況式微。近年來全球汽車產業持續放緩,企業的日子并不好過。如今,當地職業教育從規模到學生素質都不如十幾二十年前。“當時工廠多,職校很多老師都來自于企業,教的東西實用,現在的大學畢業生很多都沒有社會閱歷。”

產業走下坡路,職業教育也陷入新的困境,這成了一個惡性循環。張龍坦言,當地企業很難跟學校有校企合作,汽配這類工業制造企業,利潤很薄。而校企合作,尤其是建立實驗基地培養人才,需要企業承擔更多成本,但工廠想要創造更多效益,在這方面缺乏動力。

4

“人頭費”利益鏈缺乏有效監管

張龍提到,一些職業院校宣傳上吹噓,跟珠三角的工廠有合作,是校企聯合單位,但實際上很多都停留在紙面上,無法真正落地。

而更多的實習,是通過利益交換的方式實現。漢江科技學校安排的深圳實習被質疑,校方通過中介機構從學生實習中抽取過高的“人頭費”。據媒體報道,中介企業深圳市興業勞務派遣有限公司與學生簽訂協議,合同上的計時工資是2200元/月,而實習初期,學生們從老師那里得知的每小時工資14元,按每天工作11小時,一個月工作26天保守計算,學生實習期的月薪應是4000多元。

教育部《規定》明確,學校不得通過中介機構或有償代理組織安排學生實習。但高衛東注意到,除了在一些企業資源豐富的城市,很多職業學校實際上不掌握太多企業資源。一些學校有難處,不得不違規組織實習,但從結果上,學校完成了頂崗實習的任務,也能獲得一定利益。這個獎勵機制的存在,進一步導致實習亂象長期存在。但是他指出,也存在一部分學校就是為了利益訴求,將學生作為交易對象,掙錢拿回扣。

近日央廣網也報道,江蘇省鹽城技師學院強迫學生到指定工廠實習,涉嫌從中賺取“人頭費”一事,引發輿論廣泛關注,江蘇省人力資源和社會保障廳已派出工作組趕赴鹽城調查。

馮程是東莞一家勞務派遣公司的負責人,多次接到校企合作的項目,他向《中國新聞周刊》解釋,國家禁止職業學校通過中介機構或有償代理組織安排學生實習,但現實中,企業要給學生發工資,公辦職業學校不能開發票,中介機構就會參與進來。相比之下,馮程接觸的民辦職校多注重利益,看重學生工資的抽成,而公辦中職院校大多會按國家規定,更重視實習的工作環境、安全以及學生的實習反饋。

近些年,長三角、珠三角地區頻繁出現“用工荒”,企業對工人需求缺口大。此外,工廠多是訂單制生產模式,根據市場需求安排生產。馮程舉例,一家當地的龍頭企業,接到一個大訂單時會需要上萬名派遣工人。對于企業來說,在“搶人大戰”中,用工成本太高,需要通過第三方機構來降低成本。達到一定規模的企業會通過勞務派遣、勞務外包、勞務掛靠等形式,找中專學生頂崗實習。這些企業觸達各行各業,特別是工廠給得起價,崗位足夠多,包吃住,工作環境相對封閉安全,成了主力。他服務的校企合作甚至存在一定的地域規律——甘肅的學校更喜歡與長三角的企業合作,因為到珠三角氣候受不了。廣西、湖南、四川、貴州的院校更多會選擇珠三角。湖北、河南等地的院校,哪邊給的薪資更高就去哪里。

“公司主要節省的成本是社保的費用,企業不用給實習生繳納社保,只需購買商業保險,但開支會少很多。”馮程認為,要是公辦學校(從每個學生的時薪中)拿走十幾塊錢,“那這個學校就是想掙錢想瘋了,這屬于少見的個案”。

在高衛東看來,一些中介公司為了贏利,不會管實習專業是否對口、是否符合教育部的實習規定,只要企業愿意接收,就把學生派過去賺取中介費。

“這個行業門檻太低了,如果一些中介特別看重校企合作的利潤,就會出現與學校聯合賺取實習‘人頭費’的情況。目前國家整頓了一些,但打擦邊球的情況仍屢見不鮮。”馮程補充說。

前述長期關注校企合作的學者認為,教育部對實習實訓有制度性規范,但只能管到學校,對院校選擇怎樣的企業,企業參與進來后有哪些監管機制,缺乏有約束性的標準,需要多部門協作、打破目前的隔閡。

他提到,在德國,接收職校實習的企業被稱為“教育性企業”,需要經過行業協會認定,有供實習實訓的設備場地和師傅,企業培訓的內容也有相應要求。這些企業一旦被認定為“教育性企業”,政府在稅收上會有優惠。

此外,學徒培養結束后,要經過行業認可的職業資格考試。“但是目前在國內,校企合作尤其是在企業方,還沒有建立起對企業的標準,即哪些企業可以參與到校企合作的范疇?參與進來后,有哪些監管機制能保證它提供與職業教育相應的培訓內容與條件?目前缺乏監管機制和標準束縛。”

(為保護受訪者隱私,余超、王帥、張龍、馮程為化名。)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號